Le 5 novembre 1983, c’est la date de disparition d’un grand bonhomme. Pas par la taille, il devait faire dans les 1 mètre 60, par le talent, voire le génie. Je n’aime pas trop employer ce terme de génie car il est galvaudé ; tu fais trois conneries sortant de l’ordinaire, tu te rajoutes une plume dans le cul, de préférence verte, t’es un génie. Mais pour ce petit homme, pour son œil perçant la nature humaine et ses paradoxes, pour la maîtrise de sa plume, le mot talent est insuffisant. Coincé chacun dans sa génération, on rate tous des grands hommes. Pour ma part, j’en ai raté un paquet, de Montaigne à Molière en passant par tout ce que tu veux, Balzac, Proust… je ne vais pas vous faire la liste, faite la vous même fonction de vos engouements. Heureusement, ils ont laissé des traces, écrites, et on peut s’y référer, entre autres pour mesurer tout ce qu’on a raté de ne pas prendre ne serait-ce que l’apéro avec eux. Pour les récemment atterris sur la planète, ne ratez pas les traces, dessinées, qu’a laissées Jean-Marc Reiser. C’est de l’empreinte, profonde.

J’ai découvert Reiser, comme tous les gens de ma génération, dans le Hara-Kiri des années 60, puis ne l’ai plus lâché dans le Charlie Hebdo des années 70, sans bien sûr deviner que mon parcours allait m’amener un beau jour à bosser avec lui. Je ne me souviens pas avoir bu l’apéro avec lui à vrai dire, peut-être un café dans son tout nouveau – et malheureusement dernier – loft.

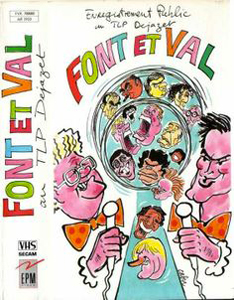

En 1973, avec la troupe de Patrick Font et Philippe Val, on investit le Théâtre de Dix Heures, à Pigalle, pour le tout premier spectacle de la compagnie : En ce temps là les gens mouraient. Font et Val s’étaient rencontrés quatre ans avant sur cette même scène du Théâtre de Dix Heures, un repaire de chansonniers où Patrick Font partageait la scène avec des Jean Amadou, Jacques Grello, Maurice Horgues, Robert Rocca ou un Thierry Le Luron en début de carrière. De son côté, Philippe Val faisait nuitamment le mur de chez lui – ses parents étaient peu enclins à favoriser sa carrière artistique naissante – et, guitare au dos sur sa Bleue (mobylette Motobécane AV88 pour les puristes), partait faire le tour des cabarets – Chez Georges, Le Bateau Ivre, La Contrescarpe, Le Lapin Agile – pour de maigres cachetons et pour quelques beignes d’applaudissements quand le public clairsemé de ces lieux de chanson dite Rive Gauche s’avérait ému par ce chevelu qui, déjà, s’attachait à pourfendre la konnerie, telle qu’orthographiée par Vian.

Sa mobylette l’amène un beau jour de 1969 jusqu’à une audition au Théâtre de Dix Heures où il y a une place à prendre dans le programme, pas tous les soirs mais seulement en alternance, les jours où en effet Le Luron, qui commence à cartonner, a contracté des galas en province. C’est ainsi que Val devient poto de Font, d’où également leur accointance avec Le Luron pour lequel par la suite ils écriront des textes, ou participeront à une émission, au demeurant et avec le recul pas terrible, Le Luron du Dimanche (TF1), émission qui me verra d’ailleurs faire mes premiers pas à la télé. Qui seront aussi les derniers. A l’aune de mon génie d’interprétation que vous allez entrevoir dans l’archive ci-dessous, je peux dire comme Néron au jour de sa mort : « Quel artiste le monde va perdre ! »

Extrait de « Le Luron du Dimanche » (1973, TF1), sketch tiré du spectacle « En ce temps là les gens mouraient », inspiré d’une émission quotidienne et assez représentative des variétés à la télé dans les années 70, « Midi Première », animée par Danièle Gilbert. On y retrouve Nadine Mons, Patrick Font, Patrice Mahéo, Lucien Ancinel et moi-même dans un personnage récurrent au sein du service public, le technicien syndicaliste.

En traversant la Seine, Val change aussi de public car celui des chansonniers est autant à droite que la rive où sont situés ses deux théâtres de prédilection, Les Deux Ânes et donc le Théâtre de Dix Heures. Dans ces années 70, le public des chansonniers est plus souvent qu’à son tour composé de provinciaux qui viennent s’encanailler à Pigalle au sortir du Salon de l’Auto. Font, avec son outrecuidance et sa puissance de feu humoristique, parvient généralement à les dérider, pour Val, c’est moins évident. Bien que tordant le cou à son répertoire pour en extraire les chansons les plus satiriques, il n’en reste pas moins que, entre les lignes, il continue à remettre en question une société devant des spectateurs qui, au fond, estiment que tout roule plutôt bien dans cette même société, hors ces putains d’embouteillages parisiens pour rejoindre Pigalle.

Comme son nom l’indique, le Théâtre de Dix Heures jouait à dix heures, pm, 22 heures en clair. Horaire un rien tardif me direz-vous, sans doute, mais il faut s’en plaindre à Courteline qui, dans une de ces pièces du début du siècle, fait dire à un de ses personnages : « Je vous dis que l’homme qui fondera un théâtre de Dix-Heures pratique, confortable, élégant et où on ne jouera que des pièces gaies – car les heures ont leurs exigences – gagnera une fortune par la force même des choses, par le seul fait qu’il aura étanché une soif ». Et c’est fort de ce concept, comme on dirait aujourd’hui, que Roger Ferréol ouvre un Théâtre de Dix Heures, sur l’emplacement de l’ancien cabaret Les Arts. On est en 1925.

En 41, c’est Raoul Arnaud qui en reprend la direction. Durant l’Occupation, le public s’y presse pour retrouver l’esprit montmartrois des chansonniers qui, profitant que les nazis ont un peu de mal avec les finesses et jeux de mots de la langue française, s’en donnent à cœur joie, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui prennent ainsi une discrète revanche sur l’occupant. Dans les années 50, Raoul Arnaud programme la comédienne Oléo qui a une petite carrière cinéma – on la retrouve aux génériques d’une vingtaine de production des années 30, notamment dans des films de Renoir, Duvivier ou Guitry – mais qui a aussi une forte personnalité et la langue bien pendue, si bien qu’elle va rejoindre sans problème la scène des chansonniers, puis s’y installer à demeure vu que le patron en tombe amoureux et l’épouse.

En 1973, c’est donc Oléo Arnaud, veuve de Raoul disparu en 67, qui est la patronne du théâtre. Coup de chance pour Patrick Font et Philippe Val, Oléo, qui n’est plus toute jeune pour la gestion au quotidien de son théâtre, appelle à la rescousse son fils Jean-Loup. Jean-Loup Arnaud (il coproduira la pièce Le Roi des Cons, de Georges Wolinski et Claude Confortès, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse en 1976 et on verra un peu plus loin combien, une fois encore, le monde est petit) tente alors l’aventure de doubler le potentiel du théâtre de sa maman en ouvrant le créneau du 20 heures. Il est conforté en cela par une nouvelle génération d’humoristes qui s’attaque à pousser l’ancienne vers la retraite, en premier lieu ceux qu’il a repérés dans son propre programme, soit Font et Val qui n’est encore qu’un duo en puissance.

Jean-Loup leur propose d’écrire un spectacle pour inaugurer la nouvelle tranche horaire.

Ce sera donc En ce temps là les gens mouraient, une pièce d’esprit café-théâtre et de… science-fiction. En quelque sorte. Deux historiens du futur ont retrouvé un lot de photos des années 70 et, grâce à un diaporama sur un écran en fond de scène, ils tentent de reconstituer, mais surtout de comprendre, ce qu’était la vie au 20e siècle dans une l’époque où, vous n’allez pas me croire mais pourtant c’est vrai, les gens mouraient. Si, si. Je n’ai sauvegardé, malheureusement, aucune vidéo de ce spectacle mais en revanche j’ai retrouvé du son ; je vous en livre ci-dessous un extrait de deux minutes ; vous n’y aurez pas, de fait, les projections sur écran mais peu importe elles s’imaginent fort bien, sachez simplement que le dialogue du début commente la photo d’une mêlée de rugby avec un arbitre à proximité.

Arrivait ainsi le Déconoscope soit un empilage de scénettes en fausses pubs, parodies télé (telle celle de Midi Première vue précédemment) et de chansons. Sur une mise en scène bricolée tenant, il est vrai, plus du patronage que de la Comédie française, c’était outrancier, ubuesque, écolo avant l’heure (mais d’un écologisme bien éloigné du rousseauisme prônant un « Mon Dieu que la nature est belle ! »), anticlérical évidemment, anti-beaufs, libertaire à donf’ et quand même, il faut bien le reconnaître, hyper gauchisant (réaction épidermique au libéralisme giscardien de l’époque) donc truffé de mauvaise foi avec toutefois des relents de lucidité rappelant que tout ce discours relevait d’une indéniable utopie… Mais, comme dit je ne sais plus qui : « L’utopie, il en faut beaucoup car ça réduit au lavage ».

Avec ce cours magistral donné par ses deux historiens entrecoupé de sketches, En ce temps là les gens mouraient reposait donc sur un concept malin, à tiroirs, simple et efficace, et permettait d’aborder tous les travers d’une société, celle qu’on a tellement le nez dessus qu’on en oublie qu’elle est tordue. La troupe de l’époque était composée des Font et Val, Nadine Mons, Lucien Ancinel, Patrice Mahéo et moi-même, l’ensemble se voyant accompagné au piano par un musicien au nom prédestiné : Jean Schoubert.

Moi, là dedans, je faisais essentiellement la régie lumière et son, et un peu aussi comédien, pour quelques apparitions, fugitives. De toute façon fallait pas que je traine en scène vu que c’ était moi qui gérait bande son et projos, notamment les noirs en fin de sketches, et comme on peut pas être partout…

Passées les premières soirées avec passablement de monde, conséquence des invits dont on avait bombardé les copains, les clients ne se pressaient pas au guichet. On ramait devant 4, 6 ou 8 personnes, ce qui est peu dans une salle de 200 places, et on arrivait à battre des records le samedi, jour de sortie parisienne, avec une trentaine d’égarés. Évidemment, on était à la recette et donc aussi maigre qu’elle. En même temps, on ne pouvait pas en vouloir au public de notre spectacle de 8 heures de se pointer à 10 heures puisque c’était le nom du théâtre. Il eut fallu renommer ce théâtre, ce qui, à l’heure où j’écris ces lignes soit plus de 40 ans après, n’est en l’occurrence toujours pas fait (en même temps, le nom Théâtre de Dix Heures est patrimonial, attaché à l’histoire du quartier).

Jean-Loup Arnaud engage alors une attachée de presse complètement allumée : Françoise Canetti. Elle porte le même nom que Jacques Canetti, ce qui est un peu normal car c’est sa fille, un type un rien têtu qui, contre vents et marées car personne n’y croyait, a poussé sur le devant de la scène d’illustres inconnus tels qu’Édith Piaf, Charles Trenet, Juliette Gréco, Félix Leclerc, Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg… et on s’arrête là car si je cite tous les gens qu’il a mis en selle, on va sérieusement allonger le paragraphe. Quand on est attachée de presse d’une troupe aussi peu fréquentable qu’inconnue, dans un théâtre environné de péripatéticiennes et référencé pour ses chansonniers, la mission est plus qu’ardue, elle est quasi impossible. Ayant sans doute hérité de la ténacité de son paternel, l’allumée Françoise Canetti ne va pas lâcher les journaleux et progressivement parvenir à ce que paraissent, à droite, à gauche, quelques papiers, vantant la troupe ou au contraire consternés par elle. La mayonnaise commence toutefois à prendre le jour où Claude Fléouter place le spectacle en sélection plusieurs semaines de suite dans son journal Le Monde. Rendons grâce ici à des José Artur, Jean-Louis Foulquier et Franz Priolet qui embrayent sur le mouvement en invitant ensuite Font et Val dans leurs émissions de nuit sur France Inter.

Jean-Loup Arnaud engage alors une attachée de presse complètement allumée : Françoise Canetti. Elle porte le même nom que Jacques Canetti, ce qui est un peu normal car c’est sa fille, un type un rien têtu qui, contre vents et marées car personne n’y croyait, a poussé sur le devant de la scène d’illustres inconnus tels qu’Édith Piaf, Charles Trenet, Juliette Gréco, Félix Leclerc, Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg… et on s’arrête là car si je cite tous les gens qu’il a mis en selle, on va sérieusement allonger le paragraphe. Quand on est attachée de presse d’une troupe aussi peu fréquentable qu’inconnue, dans un théâtre environné de péripatéticiennes et référencé pour ses chansonniers, la mission est plus qu’ardue, elle est quasi impossible. Ayant sans doute hérité de la ténacité de son paternel, l’allumée Françoise Canetti ne va pas lâcher les journaleux et progressivement parvenir à ce que paraissent, à droite, à gauche, quelques papiers, vantant la troupe ou au contraire consternés par elle. La mayonnaise commence toutefois à prendre le jour où Claude Fléouter place le spectacle en sélection plusieurs semaines de suite dans son journal Le Monde. Rendons grâce ici à des José Artur, Jean-Louis Foulquier et Franz Priolet qui embrayent sur le mouvement en invitant ensuite Font et Val dans leurs émissions de nuit sur France Inter.  En évoquant cette époque, je me souviens maintenant avoir découvert, dans le studio de ce Foulquier, un gamin – jean troué, perfecto tranché d’un foulard rouge et gratte crasseuse – chantant un truc assez marrant qui s’appelait « Laisse béton ». Ça m’a bien plu mais j’ai douté que ça marche : sous des allures de loubard, le gars avait l’air tellement timide et fragile…

En évoquant cette époque, je me souviens maintenant avoir découvert, dans le studio de ce Foulquier, un gamin – jean troué, perfecto tranché d’un foulard rouge et gratte crasseuse – chantant un truc assez marrant qui s’appelait « Laisse béton ». Ça m’a bien plu mais j’ai douté que ça marche : sous des allures de loubard, le gars avait l’air tellement timide et fragile…

Mais bon, au Théâtre de Dix Heures, on n’en est pas encore à refuser du monde. En me brossant les dents, comme toujours – Signal fit beaucoup pour ma créativité -, j’ai un beau matin un flash : « Compte tenu de la tonalité iconoclaste-mouvance-gros-mots du spectacle écrit par Font et Val, s’il y a un canard dont il faut tirer les plumes, c’est bien Charlie Hebdo. » Je me paye alors de culot et je me pointe un jour de bouclage, ça devait être un lundi, à sa rédaction rue des Trois Portes. Stressé d’avance car n’ayant pas une once d’expérience du haut de mes 22 ans, je me dis : « A peine entré, ils vont me lourder… ». En poussant la porte de Charlie, je commets en fait un acte dont je ne mesure qu’aujourd’hui, soit 40 ans plus tard, les imprévisibles conséquences. Un peu d’humilité quand même, si je n’étais pas entré ce jour là dans Charlie Hebdo, certes Font et Val, qui émargeaient dans les mêmes registres que les mécréants de ce brûlot hebdomadaire, auraient fini par nouer des accointances avec eux ; disons que j’ai juste donner un coup de pouce à l’Histoire, mais la vie est pour le moins étrange car comment imaginer que, précisément 18 ans plus tard, Philippe Val deviendrait le patron du Charlie Hebdo 2.0 !?

J’ai donc poussé la lourde lourde* en bois d’arbre du journal, m’attendant à la prendre dans la seconde en retour dans la tronche, mais non, rien, et je me suis introduit dans une grande pièce où trônait une longue table du même bois que la porte d’entrée, encombrée de verres et de bouteilles, alors que le Professeur Choron pestait contre je ne sais plus quoi en faisant des moulinets vengeurs avec son porte-cigarette. J’aurais été là ou pas, c’était tout comme, personne ne faisait attention à moi, planté et gauche en bout de table. Tout le canal historique était là : Cavanna, Cabu, Wolinski, Willem, Siné etc. soit rigolant aux gueulantes de Choron, soit gratouillant, à la bourre comme d’hab’, leurs dessins. (* Lourde lourde : suite à remarque de la correctrice, Caroline de Lipowski, je précise que c’est une répétition volontaire, licence d’auteur, leur porte était vraiment lourdingue.)

La rédac’ à l’époque de la rue des Trois Portes, gauche cadre, le Professeur Choron, au fond Reiser, puis Wolinski, Gébé, Cavanna, Cabu.

« T’as amené la doc ? me demande une brune surgissant derrière moi.

– Euh… non, quelle doc ?

– Bah tu viens bien de chez Hachette ?

– Ah non, pas du tout.

– Mais t’es là pour quoi alors ?

– Euh… En fait, je m’occupe d’un spectacle… et…

– Ah oui d’accord, je vois… Eh, Delfeil ! y a un mec pour toi ! »

M’arrive un binoclard râblé, grosses lunettes noires sous une calvitie prometteuse : Delfeil de Ton, une signature que je connais, il s’occupe notamment des spectacles. Ma cible.

« Qu’est-ce que tu viens me vendre ? »

Probablement habitué à se faire harceler par des attachés de presse pro, je pense que le mec a dû être ému, a contrario, par mon laïus aussi embrouillé qu’amateur.

« Bon, comment ça s’appelle ton truc ? » Et il note le nom de la pièce sur un bout de papelard que je suis sûr qu’il va immédiatement paumer dans les bouts de saucisson jonchant la table. « Ça se joue où ?

– Au Théâtre de Dix Heures.

– Ah, au Dix Heures, ok…

– Vous connaissez ?

– Un peu mon neveu, Jean-Loup Arnaud voudrait monter une pièce d’après mes textes… Mais faudrait que je bosse là dessus, j’ai pas le temps… »

Il se retourne, m’oublie dans la seconde : « Eh Reiser, tu me le fais ce crobard pour mon papier ou je demande à Cabu ? »

– Oui attends, j’ai une idée, pas sûr qu’elle soit terrible. Je finis ça et je m’y mets. »

En bout de table, sur la banquette côté mur, un petit mec, tire la langue en dessinant un mec qui tire la langue. Ah d’accord, il a cette tête là le fameux Reiser, je le voyais pas du tout comme ça.

Trois jours plus tard, Delfeil de Ton est dans le théâtre. Je vais passer une bonne partie de la représentation à le zieuter par le judas dont je dispose en régie pour observer la salle. Il se marre, souvent, pas toujours, mais enfin il a pas l’air de s’emmerder. Et il se lève alors que mes camarades sont en train de saluer, sort de la salle avant même que ne tombe le rideau. Le mercredi suivant, j’ai mon article, tout petit mais super engageant, et c’est donc signé Delfeil, c’est dans Charlie Hebdo, la bible du moment pour un certain public, pour notre public. En fin de papier, l’espéré « Salut les radins, allez-y avec Charlie Hebdo sous le bras, c’est moitié prix ». Le jour de sortie du canard, je vous jure, je baratine pas, on a déjà une vingtaine de radins brandissant Charlie Hebdo à la caisse du théâtre. Le lendemain, on passe à 40, le samedi, on refuse du monde. Nom de Dieu, j’étais pas peu fier. De mémoire, Font et Val m’ont même offert une quatre fromages à la pizzeria d’à côté.

Se passent quatre ans et on en arrive au Printemps de Bourges 1977, premier du nom. Font et Val y sont à l’affiche, d’autant que le patron du festival, Daniel Colling, est devenu entre temps leur producteur de disques (là, je ne vous refais pas tout le film Printemps de Bourges, ceux qui ont raté les épisodes précédents peuvent se remettre à niveau en allant lire 1977 – Avril (1), Un Printemps… à Bourges ?). A ce premier festival, on a Trenet, et qui Trenet traine-t-il dans son sillage, en groupie ? Cabu. A la faveur du backstage Trenet, Val sympathise avec ce Cabu qu’il n’avait jamais rencontré avant, et nait là une amitié, profonde, une complicité totale qui ne se verra rompre que par une kalachnikov, le 7 janvier 2015.

J’ai du mal, encore, à croire en ce qui reste un cauchemar, pour nous tous. Quant à écrire dessus… Peut-être un de ces jours. Pas maintenant.

Il faut une couverture pour un disque Font et Val ; en toute logique, on la demande à Cabu. Ce dessinateur, de génie – comme pour Reiser, le terme est le bon -, va devenir dès cette époque l’illustrateur attitré de ce duo à la dent dure, tant pour une tripotée de disques que pour les affiches de leurs spectacles.

Le duo Font et Val tiendra la scène 22 ans, de 1973 à 1995. Bien que rencontrant un vrai grand succès et explosant de rire leur public (ils bourreront quand même trois semaines les 1600 places du Casino de Paris lors de leur dernier spectacle), Patrick et Philippe, par leurs propos mêmes, resteront toujours en marge du show business et des grands médias. Comme ces duettistes n’atteignent pas la notoriété de Simon et Garfunkel, je m’avise que certains lecteurs, dont les jeunots, les connaissent peu, voire pas du tout. Aussi, ci-dessous, je vous sers leur tube, On s’en branle, titre qui présente l’avantage de résumer le profil particulier de leur carrière.

Captation du spectacle au Casino de Paris en 1994, coproduite par le Vrai Chic Parisien et Gilbert Rozon, réalisateur Alain Vandercoille, à la basse Emmanuel Binet, au piano Françoise Pujol.

Je reviendrai sur Font et Val dans un autre chapitre, mais faut que je prenne mon élan car la fin de leur histoire à deux finit quand même dans ce que j’appellerais, pudiquement, un drame humain. Ce n’est pas l’objet du présent chapitre dont je dérive, déjà et selon mon habitude, sérieusement. Bossant avec le producteur Colling et désormais coutumier des éditions du Square où sévit le Professeur Choron et son équipe infréquentable, c’est moi qui suis systématiquement en charge de courir après Cabu,

lui-même courant du Canard Enchainé à Charlie Hebdo, en passant par Antenne 2 où il intervient dans l’émission Récré A2 de Dorothée. Je cavale aux fesses de Cabu pour lui faire parachever ses dessins Font et Val avant qu’ils ne partent chez l’imprimeur qui les attend comme de juste pour l’avant-veille. Car Cabu est toujours en retard. Stressé par Colling, lui-même faisant des promesses jamais tenues à l’imprimeur précité, j’appelle en général chez Cabu et tombe, toujours, sur le barrage de son épouse, la très grande attachée de presse, aussi adorable que redoutée, Véronique Brachet-Cabut (la bonne orthographe d’état civil de son mari est Jean Cabut). Véronique fait barrage pour protéger Jean car c’est toute la journée que sonne le téléphone, avec toujours au bout des gens qui attendent un crobard. Jean est un amour d’homme, d’une gentillesse extrême – contrastant avec le tranchant de son œuvre – et il ne sait pas dire non. Donc il dit oui à tout le monde et comme déjà il est en retard pour les canards qui le salarient, je vous laisse à imaginer pour ceux à qui il a promis un dessin gratuit. Car il a aussi la particularité d’être aucunement vénal. Pour une pochette de disque, qui s’inscrit dans une démarche commerciale, il fallait le supplier pour qu’il accepte du fric. A force d’insistance, il finissait par dire : « Bon OK, tu me donnes ce que tu peux. »

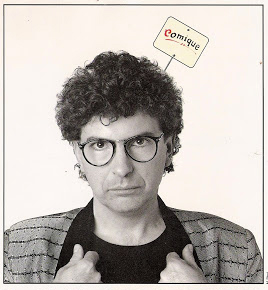

Patientant sur la banquette de Charlie Hebdo, buvant l’apéro avec l’équipe (ah bah oui, j’ai donc bu l’apéro avec Reiser, j’avais oublié), je finissais par voir débarquer mon Cabu, sortant du métro, crinière à la Jeanne d’Arc au-dessus de ses éternelles lunettes rondes, sac en bandoulière gonflé de paperasses en désordre, pour se faire admonester – gentiment – par la grosse voix de Cavanna : « C’est à c’t l’heure là qu’t’arrive !? Magne, on cherche la Une ! ». Quand tu possèdes un talent comme Cabu, tu peux te permettre d’être en retard car 1) tu as des idées à foison et 2) tu les dessines à la vitesse de l’éclair. Pour faire mon portrait, celui là même que je vous ressers ici, il a bien dû mettre… quoi ? Une minute. Peut-être deux avec une éventuelle correction. Pour une caricature, il fallait qu’il trouve l’élément à amplifier. Pour ma pomme, ce sont les oreilles façon Spok, le vulcain de Star Trek, qui ont dégustées.

Patientant sur la banquette de Charlie Hebdo, buvant l’apéro avec l’équipe (ah bah oui, j’ai donc bu l’apéro avec Reiser, j’avais oublié), je finissais par voir débarquer mon Cabu, sortant du métro, crinière à la Jeanne d’Arc au-dessus de ses éternelles lunettes rondes, sac en bandoulière gonflé de paperasses en désordre, pour se faire admonester – gentiment – par la grosse voix de Cavanna : « C’est à c’t l’heure là qu’t’arrive !? Magne, on cherche la Une ! ». Quand tu possèdes un talent comme Cabu, tu peux te permettre d’être en retard car 1) tu as des idées à foison et 2) tu les dessines à la vitesse de l’éclair. Pour faire mon portrait, celui là même que je vous ressers ici, il a bien dû mettre… quoi ? Une minute. Peut-être deux avec une éventuelle correction. Pour une caricature, il fallait qu’il trouve l’élément à amplifier. Pour ma pomme, ce sont les oreilles façon Spok, le vulcain de Star Trek, qui ont dégustées.

En 1981, je le rappelle pour ceux qui n’ont pas de mémoire, je suis attaché de presse et programmateur du Théâtre de la Gaîté Montparnasse que mon copain le producteur Daniel Colling, toujours le même, a loué à son propriétaire, le metteur en scène Michel Fagadau. A la vérité, Colling assure les grosses affiches du programme, moi je me fais tête chercheuse pour dénicher le talent sur les scènes parisiennes. Pour ce faire, je voyais six spectacles par semaine, tous les soirs quoi, sauf le lundi jour traditionnel de relâche. J’étais pas mécontent, ces fameux lundis, de m’écrouler devant un plateau télé à la maison. Car quelque soit le type de spectacle, du café-théâtre à la variétoche en passant par le théâtre dit normal, le dénominateur commun à tous ces genres, c’est que tu t’infuses quand même beaucoup de merdes. Pour parler grossier mais clair et simple. Les premières fois, je me plaçais en bonne position, en milieu d’orchestre, mais ainsi coincé, pas moyen de se barrer si ce que tu vois est épouvantable, casse-couilles, sans talent ou incompréhensible, et qu’en prime ça dure trois heures. Très vite j’ai changé de tactique : je m’installais en fond de salle, sur un strapontin en bout de rang, et donnait vingt minutes au spectacle pour me convaincre. Si dans ces vingt minutes les gens sur scène ne réussissaient pas à me scotcher à mon siège, discrètement, je m’éclipsais. Mais bon, le temps de garer la voiture à l’endroit où elle va se prendre un PV, le temps de rentrer dans le théâtre en tentant d’éviter l’attachée de presse du lieu informée de ma venue puisqu’invit’ à mon nom au contrôle, vingt minutes de spectacle suivies d’une sortie discrète pour rejoindre la voiture et ôter le PV de sous l’essuie-glace + temps de retour à la maison, le tout multiplié par six, ta semaine est bouffée.

J’ai quand même vu de très bons spectacles mais là survenait une nouvelle question : est-ce que c’est un chef-d’œuvre, ou sans atteindre à cela, est-ce un très très bon spectacle ? Et là, tu est seul à juger, en ton âme, expérience et conscience. Pas évident. J’ai donc mis au point une martingale qui tenait en deux questions. La première question : « Est-ce que tu as envie de revoir ce spectacle ? » ; la seconde : « Conseillerais-tu à tes amis de voir ce spectacle ? » Si je répondais Oui aux deux questions, je tenais un show qui lui tenait la route. Vous pouvez essayer vous même cette martingale au sortir d’un théâtre, d’un film, elle fonctionne à mort. A mon rythme de six spectacles/semaine, j’ai donc quand même rencontré des choses dont, sortant, je répondais Oui aux deux questions. Par exemple Philippe Caubère, au Théâtre d’Ivry avec sa Danse du diable, qui durait trois heures mais là, tu en redemandais, Caubère que je ne parviendrai d’ailleurs pas à signer pour la Gaîté Montparnasse, à mon grand désespoir ; Riou Pouchain aussi, des foldingues, des burlesques, les seuls mimes qui, à ma connaissance, parlent, découverts un beau soir au Café d’Edgar d’Alain Mallet, enrôlés par mes soins dans les artistes de notre production et qui vont très vite devenir deux amis intimes ; Michel Lagueyrie, l’humoriste, avec lequel par la suite je vais mener diverses aventures, dont celle d’Europe 1, ou enfin, mais la liste n’est pas exhaustive, Le Père Noël est une ordure de l’équipe dénommée aujourd’hui Les Bronzés mais qui à l’origine portait le nom de son théâtre : Le Splendid.

La bande du Splendid, avec ces Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Anémone, Josiane Balasko, Bruno Moynot, je la connaissais mieux que bien ; ils étaient en effet nos voisins de palier, en 1975, dans l’impasse d’Odessa (Montparnasse) où notre propre compagnie, celle de Font et Val, avait élu domicile dans son café-théâtre du Vrai Chic Parisien. Avec notre théâtre de 250 places, on les énervait un peu, ceux du Splendid qui n’avaient alors qu’un lieu accueillant max cent personnes. Gérard Jugnot, qui est un angoissé de première, biglait les longues queues qui s’allongeaient à notre caisse – pour La Démocratie est avancée, notre troisième spectacle qui marchait du feu de Dieu – alors qu’eux n’avaient pas encore la notoriété qui allait venir avec leur première pièce à succès Amour, coquillages et crustacés, celle là même qui, reprise au cinéma sous le titre Les Bronzés, fit d’eux des stars.

Quand je vais voir leur Père Noël est une ordure dans le Splendid n° 2, rue des Lombard, pour lequel ils ont déménagé, c’est par pur plaisir, en même temps que pour draguer une superbe blonde aux yeux bleus que j’invite à la soirée, la journaliste de TF1 Christine Weinberger.

J’en serai d’ailleurs pour mes frais – du dîner, je ne payais pas mes places au Splendid – car la magnifique Christine refusera toujours d’aller jusqu’à mon lit puisque amoureuse ailleurs. Ah là là… je regrette hein, car canon quand même. Bon, revenons en à ce fameux Père Noël ; je vois ça, je rigole mais je n’ai pas une seconde à l’esprit d’aller proposer la botte à cette équipe car ils sont dans leur propre théâtre et je ne vois pas pourquoi ils viendraient dans le mien pour y partager la recette.

Il arrive souvent, trop souvent, que tu te ramasses avec une programmation. Si au bout de trois semaines, tu ne fais pas une jauge minimum (un remplissage de la salle qui paye au moins tes frais), il est temps que tu t’inquiètes. Je n’ai pas gardé en mémoire le spectacle qui était en train de se ramasser dans notre Gaîté Montparnasse mais, bref, il est là depuis trois semaines, joue devant une salle quasi vide, c’est un bide. Réunion de notre cellule de crise, « Faut trouver d’urgence autre chose », et Nicole Charmant,

notre grande administratrice du théâtre – grande en taille et en talent – me dit : « Jean-Pierre, vous êtes copain avec l’équipe du Splendid ? Ils jouent à guichet fermé leur Père Noël, et ce dans une salle de 200 places. Ils n’auraient pas envie de déménager pour un théâtre du double ?

– Nicole, ils sont chez eux, conservent 100 % de la recette, qu’auraient-ils à gagner en allant chez les autres ?

– Deux fois plus de recettes.

– Écoutez, je veux bien les appeler, ça mange pas de pain, mais je n’y crois pas. » Et je décroche dans la foulée le téléphone, tombe direct sur Thierry Lhermitte.  « Ah Moreau, comment vas-tu yau de poèle ?

« Ah Moreau, comment vas-tu yau de poèle ?

– Et toile à matelas ? Patati-patata. Dis donc Thierry, une question : vous n’avez pas songé à déménager votre spectacle, de votre salle trop petite pour contenir tout votre public.

– Alors ça, c’est marrant que tu appelles, je suis justement en réu avec les autres pour évoquer le problème. »

Comme disait Pierre Desgraupes (mais je ne suis pas sûr qu’il soit à l’origine de la formule) : « Ne pas avoir de chance est une faute professionnelle. » Ce jour là, visiblement, j’étais plus que pro car peu de temps après Le Père Noël est une ordure s’installait pour des mois à la Gaîté. Et pour un carton mémorable, réservation des semaines à l’avance sinon t’avais pas de place.

L’équipe des Bronzés arrive avec décor, accessoires et une affiche, pour sa pub, signée Reiser. Le dessinateur y a fait simple mais redoutablement efficace car, en une image, coup de poing, il dit tout ou presque. C’est ça le talent. Du coup, il faut modifier cette affiche et je repars jouer les pieds de grue à la rédaction de Charlie Hebdo pour avoir la nouvelle version de la patte de Reiser. La première vague d’affichage, pour annoncer le déménagement du spectacle, se passe sans anicroches. Mais au mois de décembre, pour relancer la sauce en amont des fêtes de fin d’année, on décide de faire une nouvelle campagne en visant les colonnes Morris, le métro et les gares parisiennes. Je suis dans mon bureau quand le téléphone sonne, c’est Annik Charpentier, ma copine en charge de la pub avec son agence de com’ Skanda, et elle m’annonce une mauvaise nouvelle : « Y a un pain, sérieux, sur la campagne.

L’équipe des Bronzés arrive avec décor, accessoires et une affiche, pour sa pub, signée Reiser. Le dessinateur y a fait simple mais redoutablement efficace car, en une image, coup de poing, il dit tout ou presque. C’est ça le talent. Du coup, il faut modifier cette affiche et je repars jouer les pieds de grue à la rédaction de Charlie Hebdo pour avoir la nouvelle version de la patte de Reiser. La première vague d’affichage, pour annoncer le déménagement du spectacle, se passe sans anicroches. Mais au mois de décembre, pour relancer la sauce en amont des fêtes de fin d’année, on décide de faire une nouvelle campagne en visant les colonnes Morris, le métro et les gares parisiennes. Je suis dans mon bureau quand le téléphone sonne, c’est Annik Charpentier, ma copine en charge de la pub avec son agence de com’ Skanda, et elle m’annonce une mauvaise nouvelle : « Y a un pain, sérieux, sur la campagne.

– Qu’est-ce qui se passe ?

– Colonnes Morris et France-Rail pour les gares, no problemo, en revanche pour le métro, c’est non.

– Comment ça, non ?

– Ils refusent l’affiche de Reiser, arguant que, en cette période de fête, ça va choquer tout le monde, mais surtout les enfants attendant le Père Noël comme le messie, un Père Noël que, nous, on affiche en ordure. »

J’éclate de rire : « C’est vrai que s’il n’amène pas les jouets espérés, ils vont vite le considérer comme tel…

– Rigole, rigole me dit Annik, mais on est quand même sérieusement emmerdés, pas de présence dans le métro, c’est pas terrible pour une campagne. »

L’attaché de presse que je suis réfléchit une seconde et, tout de suite, vient l’idée : « Tu peux leur demander de mettre leur refus par écrit ?

– Ouwwff, je vois où tu veux en venir, mais ils ne vont jamais vouloir, ils ne sont pas fous… »

Je ne sais pas comment se démerde Annik – c’est une maligne – toujours est-il que trois jours après j’ai ma lettre, circonstanciée. J’ai retourné tous mes papiers, impossible de remettre la main sur cette fichue lettre que je pensais bien avoir conservée en archive. J’ai demandé à Annik avant d’attaquer ce chapitre, elle ne l’a pas non plus. Et c’est bien dommage que vous ne l’ayez pas ici en document, car sous un entête de Métro-Bus, j’avais reçu un beau courrier, très bien écrit au demeurant, où la régie publicitaire de la RATP justifiait sa censure par tout ce qu’on a dit précédemment, sensibilité des familles, gosses ne pouvant pas comprendre ce Père Noël avec une femme nue dans sa hotte, etc. etc.

Dans la seconde où j’ai la lettre, évidemment bien sûr qu’elle repart dans toutes les rédactions de presse parisiennes, qu’elle fait éclater de rire, et se trouve reprise immédiatement, affiche à l’appui, dans une tripotée de canards. A la grande réjouissance de son auteur, Reiser, qui, gentil comme tout, s’inquiétera tout de même du préjudice que nous vaut la vigueur de sa plume. « Tu plaisantes Jean-Marc, ça nous fait une pub phénoménale, et qui plus est, gratuite ! »

Six mois après cet incident, je m’avise que l’imprimeur ne m’a pas renvoyé l’original de l’affiche de Reiser qui lui a servi pour ses typons d’offset. J’appelle le patron de l’imprimerie, il fouille, me dit qu’il ne la retrouve pas, que probablement il me l’a retournée. Tu parles comme il me l’a renvoyée, un original de Reiser, star du dessin, je l’aurais pas laissé passer, ça a de la valeur. Je profite donc de ses lignes pour lancer un appel à l’enfoiré ouvrier imprimeur qui me l’a tirée : « Tu vas me la rendre cette affiche, voleur ! même si pas dans l’état où je te l’ai confiée, car cela fait assez longtemps que tu l’as sur le mur de ton séjour pour frimer devant tes copains, il est temps désormais que je puisse frimer devant les miens. »

Dans cette rédaction du Charlie Hebdo que je continue donc à fréquenter pour les besoins de la cause, y a un autre gars que je croise régulièrement : Claude Confortès. Comédien ayant commencé sa carrière au TNP sous la direction de Jean Vilar, assistant de Peter Brook, il se fait ensuite auteur pour différentes pièces de théâtre à succès dont celles co-écrites avec Georges Wolinski : Je ne veux pas mourir idiot, Je ne pense qu’à ça ou Le Roi des cons joué en 1976 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse (la boucle ouverte en début de chapitre, Confortès-Jean-Loup-Arnaud-Gaîté-Montparnasse, s’avère donc bouclée et confirme que le monde est petit, encore plus dans le milieu des théâtres parisiens). L’adaptation au théâtre de BD est une des spécialités de Claude, autant dire qu’il est comme un poisson dans l’eau dans l’aquaculture Hara-Kiri-Charlie-Hebdo. Fort de ses aventures avec Wolinski, ça n’étonnera personne qu’un beau soir, à l’heure de l’apéro, il propose une aventure théâtrale à Reiser, son idée étant d’adapter pour la scène x situations issues de ses BD et de rassembler ça sous le titre générique Vive les femmes, un des albums à succès du Jean-Marc (à succès… en fait, toutes les BD de Reiser étaient des succès d’édition).

Dans cette rédaction du Charlie Hebdo que je continue donc à fréquenter pour les besoins de la cause, y a un autre gars que je croise régulièrement : Claude Confortès. Comédien ayant commencé sa carrière au TNP sous la direction de Jean Vilar, assistant de Peter Brook, il se fait ensuite auteur pour différentes pièces de théâtre à succès dont celles co-écrites avec Georges Wolinski : Je ne veux pas mourir idiot, Je ne pense qu’à ça ou Le Roi des cons joué en 1976 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse (la boucle ouverte en début de chapitre, Confortès-Jean-Loup-Arnaud-Gaîté-Montparnasse, s’avère donc bouclée et confirme que le monde est petit, encore plus dans le milieu des théâtres parisiens). L’adaptation au théâtre de BD est une des spécialités de Claude, autant dire qu’il est comme un poisson dans l’eau dans l’aquaculture Hara-Kiri-Charlie-Hebdo. Fort de ses aventures avec Wolinski, ça n’étonnera personne qu’un beau soir, à l’heure de l’apéro, il propose une aventure théâtrale à Reiser, son idée étant d’adapter pour la scène x situations issues de ses BD et de rassembler ça sous le titre générique Vive les femmes, un des albums à succès du Jean-Marc (à succès… en fait, toutes les BD de Reiser étaient des succès d’édition).

C’est Dagmar Meyniel, compagne à l’époque du comédien Raymond Pellegrin, qui va coproduire la pièce Vive les femmes dans notre théâtre de la Gaîté Montparnasse. Dagmar est essentiellement productrice de films mais, avec le Reiser, elle voit loin, en l’occurrence et au-delà de sa production théâtrale, son adaptation au cinéma. Alors que la pièce est en pleines répétitions, son metteur en scène Claude Confortès nous fait un caca nerveux, il vient en effet de s’aviser que sa générale de presse est programmée le jour même où commence un autre spectacle : le one-man-show de Michel Lagueyrie (on présentait en effet deux spectacles par soir, à 20H et 22H). Ayant toujours dans ces années 80 un magnéto tournant discrètement – à fin d’archives, dont acte -, j’ai sauvegardé la réunion, un peu chaude par moment, et je vous en livre ci-dessous un extrait de deux minutes où Confortès, carrément surexcité par la proximité de sa première, vire au mégalo en estimant que ce spectacle est l’événement de l’année et que rien ne doit freiner l’impact de sa générale, surtout pas une autre première, celle de Michel Lagueyrie. Dans cet enregistrement, on entend la voix de Claude Confortès donc, mais aussi de Daniel Colling, patron de la Gaîté, et la mienne.

Dans ce que vous venez d’entendre, Confortès déclare que Reiser est un génie, ce dont tout le monde convient, sauf que pour l’adaptation de ce génie on redescend d’un cran avec Claude, qui lui a du talent. Tout metteur en scène et/ou artiste se doit, à un moment où à un autre, d’être mégalo, ça je l’avais souvent vécu, mais que la mégalomanie de Claude élève sa pièce au registre des quelques événements du siècle (les autres n’étant au final que les précédentes pièces qu’il a signées) avait le don de m’échauffer un brin, d’où la tension un rien palpable entre nous. D’autant que j’avais assisté aux répétitions et que sa direction d’acteur, il les poussait à marquer les effets, voire à surjouer, me laissait circonspect. Adapter une œuvre littéraire, ou en l’occurrence une BD, n’est pas facile, chaque lecteur se fait le cinoche dans sa tête et, aidé du dessin, est son propre metteur en scène ; l’incarnation sur scène revient donc à une transfiguration des personnages et situations, on passe des deux dimensions à la 3D, cette élévation n’étant pas sans risques. Sur le plan purement comique, Vive les femmes, bien qu’enlevée dans son rythme, m’apparaissait toutefois inférieure à la spontanéité – apparente -, et à la cruauté sardonique d’un Père Noël est une ordure (je parle ici de la pièce, pas du film de Jean-Marie Poiré qui est pour moi inférieur ; j’ai toujours plaisir à retrouver les répliques cultes du Père Noël lors d’une énième diffusion de la pièce de théâtre à la télé, alors que j’ai tendance à changer de chaîne si c’est le film).

Malgré ces réserves qu’en tant qu’attaché de presse je dois garder pour moi, la pièce de Claude Confortés rencontrera un véritable succès, pas aussi important que le Père Noël certes mais beau carton quand même, mérité. Lors de la promotion du spectacle, j’ai le bonheur de me rapprocher de Reiser pour les différentes interviews que je lui déniche, pas tant que ça d’ailleurs pour les raisons qui seront expliquées plus loin. Je me souviens notamment d’un sujet produit pour l’émission de Soizic Corne sur TF1 qui m’amène à visiter le tout nouveau loft où Reiser vient d’emménager, rue des Archives, dans le Marais. On doit tourner dedans et avant que n’arrive le réal et son équipe, Jean-Marc me fait visiter sa toute nouvelle acquisition, superbe, haute de plafond, poutres apparentes quand on lève le nez, plancher de bois rare et rouge quand on le baisse, sol dont le propriétaire des lieux est très fier, à raison, il l’a fait venir d’Afrique et ça lui coûte un bras. Je vous laisse ci-dessous avec l’interview que j’ai su conserver dans mes archives ; les dessinateurs en herbe y ont, en raccourci (11 mn), une véritable masterclass de Monsieur Reiser et on y retrouve des extraits de Vive les Femmes à la Gaîté Montparnasse (je vous dirai ensuite quel bon souvenir j’ai gardé de ce reportage).

A l’issue du tournage, l’équipe repliant son matos, je vois Reiser se mettre à rouler le dessin qu’il vient de faire devant la caméra pour expliciter l’évolution de son trait. « Tu en fais quoi, du dessin ? lui dis-je.

– Euh rien, tu le veux ?

– Ah bah oui que je le veux, en souvenir.

– Bon, OK, alors attends, que je te le signe. » Et de s’exécuter.

Ce dessin, le voici ci-dessous, il m’accompagne depuis des décennies, a ornementé le mur de mes différentes maisons et trône encore aujourd’hui dans celle de la Drôme. En plus, non seulement j’ai l’œuvre d’un maître, mais j’ai aussi l’archive télé où on le voit la faire. Pas mal, non ? Beau cadeau que tu m’as fait là, Jean-Marc, à chaque fois que je m’y attarde, j’ai une pensée émue vers toi. Parti trop tôt.

Parti trop tôt… Coup de fil un beau matin de la productrice Dagmar Meyniel qui est en train de préparer le tournage de la version cinéma de Vive les femmes, également réalisée par Claude Confortès. « Jean-Pierre, pour ce qui est de la promo, va falloir oublier Jean-Marc… Il ne va plus être trop dispo… ».

Que s’est-il passé ? Un truc tout bête, mais vraiment tout bête : Reiser traverse un beau jour une rue, se tord la cheville sur le trottoir, schlac, fracture de la jambe. A l’hosto, les toubibs s’inquiètent de cette fracture survenant sur une simple torsion. Ils poussent un peu les investigations, le diagnostic tombe très vite, lugubre, épouvantable : cancer des os. Le ratage du trottoir survient au printemps, en novembre, il est mort. Dégagé en six mois, exactement le même timing qui se renouvellera cinq ans plus tard pour Desproges en 1988. Comme dit l’autre, « L’éternité, c’est long, surtout vers la fin », et Dieu devait s’emmerder comme pas deux sur son nuage, en atteste le nombre d’humoristes qu’il a rapatrié au paradis dans ses années 80 pour se faire des shows privés. Faisons les comptes : Reiser en novembre 83, Coluche en juin 86, Le Luron en novembre 86, Desproges en avril 88… Du coup, Guy Bedos, déjà à la base hypocondriaque, a dû se faire deux check up par an. Bonne idée, il est ainsi toujours des nôtres. A l’heure où j’écris ces lignes.

Dagmar m’a rapporté ces mots de Reiser alors qu’il se baladait avec deux béquilles : « Tu vois, j’ai toujours rêvé d’acheter une Porsche, un beau coupé Porsche, mais avec mes convictions d’écolo, je me suis toujours interdit de le faire et du coup je me balade dans ma vieille BM jaune pourrie de partout. Aujourd’hui, tu vois, le temps m’étant compté, je me ferai bien plaisir en craquant sur une Porsche, sauf que maintenant, je peux plus la conduire… »

Comme quoi, enjoy, comme disent les Américains, ou carpe diem comme disait Horace.

Par une pluvieuse journée de novembre 83, on enterra Reiser au cimetière du Montparnasse. Une foule de personnalités, impers, parapluies et lunettes noires était là, y compris bien sûr tous ses copains des Editions du Square qui sur le coup n’avait pas démérité dans cet humour une fois de plus politesse du désespoir, car outre le dessin signé de la main même du défunt et que l’on retrouve ci-dessous, leur couronne de fleurs portait la mention « De la part d’Hara Kiri, en vente partout. »

Pour ne pas clore ce chapitre sur une note funèbre, ça ne plairait pas à Reiser, je me dois de vous ressortir une séquence qui fait toujours rire mes gosses. Confortès n’avait pas un budget mirobolant pour son film Vive les femmes, aussi, autant par souci d’économie que pour le plaisir d’y faire jouer les copains, il a convoqué tout le petit monde autour de lui pour le tournage. Comme il n’y a pas encore de prix d’interprétation aux César pour ce qu’on appelle les silhouettes (silhouette = 3e rôle, muet), je tiens toutefois à remercier Claude Confortès de m’avoir offert mon premier et dernier rôle au cinéma. Dans la séquence qui suit, on retrouve les deux copines pivot du film dont l’une vient de vivre une folle nuit d’amour qui l’a transportée sous les cocotiers du Pacifique. Elles prennent là leur petit dej’ en calculant où pourraient, sexuellement, les transporter les consommateurs accoudés au bar. Béret basque et baguette de pain, je suis l’ancien combattant. Hors cette prestation remarquée, on notera également la magnifique serveuse qu’est Pauline Lafont, fille de Bernadette, une comédienne d’une gentillesse absolue en même temps qu’excellente actrice, qui disparaîtra cinq ans plus tard, en 1988, au summum de sa beauté comme on dit, suite à une chute aussi bête que mortelle dans les Cévennes. Comme je le dis au titre de ce chapitre, faut pas trop se faire repérer par Dieu, c’est un pervers.

Extrait de Vive les femmes de Claude Confortès, à l’image la blonde Michèle Brousse et la brune Catherine Leprince (elle reprend ici le rôle tenu par Cécile Magnet à la Gaîté Montparnasse).

Bonus

On retrouve Catherine Leprince dans ce nouvel extrait de Vive les femmes. Ici se mêlent grandeur et petitesse de l’âme humaine, autant masculine que féminine, un partout balle au centre. Du grand Reiser.

Coming next : 1983 – 18 décembre, la Campagne d’Italie