Nous arrivons maintenant au film de Francis Girod, dont il écrivit le texte avec Michel Grisolia, interprète Isabelle Huppert.

L’indienne Archana Guha est arrivée, douce et souriante, aux Studios de Boulogne-Billancourt, dans sa chaise roulante d’infirme. Émotion des gens sur le plateau.

Francis Girod, lors de la préparation et pour la tonalité du texte que devait interpréter Isabelle Huppert, transmettait ses indications via son premier assistant réalisateur, notre toujours Laurent Crespel. Fan absolu de la comédienne, là encore il ne s’est pas plaint de devoir l’appeler au téléphone. Le jour du tournage, Girod a feint de découvrir la rythmique d’un texte qu’il avait lui-même soufflée. Anticipation sans doute superflue au demeurant car avec une interprète telle qu’Isabelle Huppert… Elle est d’abord en position de speak (enregistrement voix seule) à son pupitre, mais quand elle relève soudain la tête et que le travelling s’avance, on reste fasciné par la détermination qui s’échappe de son regard, cette fixité qui jamais ne cille. Essayez donc de dire un texte face à une grosse caméra 35 pendant une minute sans jamais ciller des paupières. On en reparle après.

Viviane Baubry-Gautier, directrice de production sur le terrain, garde un souvenir mitigé de ce tournage. Pas à cause de Francis Girod qui était un homme civil et affable (il nous a quitté en 2006), ni bien sûr à cause d’Isabelle Huppert, précise et concentrée selon son habitude. Non, elle se souvient du chef opérateur qui, envisageant l’énorme plateau que souhaitait Girod afin qu’Isabelle ou la chaise d’infirme soit isolées dans un univers sombre à l’infini, avait commandé une tonne de matériel lumière. Pour finalement utiliser trois projecteurs. Elle bougonnait ensuite car contrainte de valider le bon de commande, mais ce qui est pris est loué. En parallèle, le jour même du tournage, elle demande un truc à un électro qui s’avère être de mauvaise humeur, sans doute parachuté là par les hasards de l’intermittence, et qui l’envoie péter en lui disant : « Oh, votre pub, moi j’en ai rien à foutre », phrase balancée évidemment bien sûr devant le représentant d’Amnesty. Il en fallait bien un, d’ours mal léché, ce fut lui, sur l’ensemble de cette production où nous n’avons côtoyé que des amours de techniciens.

Ce fichu plateau nous a donné bien du souci. Francis Girod voulait donc qu’il soit au noir, soit tentures noires du haut en bas. Au repérage, avec Viviane, on s’inquiète auprès du régisseur de plateau de la fourniture desdites tentures par le studio.

« Ah, avec le taps que j’ai, je vous couvre un mur, par les trois autres.

– Ah d’accord… Il faut donc louer le reste… Combien de hauteur ?

– Aux perches ? Faut compter 12 mètres.

– 12 mètres ! blêmit Viviane qui commence à arpenter à grand pas un mur du plateau.

– Cherchez pas, chaque mur fait 50 mètres.

– Ça veut dire 150 mètres fois 12, elle sort sa calculette (une directrice de production a toujours une calculette dans son sac)… 1800 M2 ! Mais ça coûter la peau du cul ! »

Rentrée au bureau, elle appelle les loueurs puis vient à mon bureau pour me confirmer que c’est effectivement le prix de la peau telle que définit précédemment : « En prime, du taps borniol sur une telle quantité, y a qu’un seul loueur qui peut nous le fournir. »

Un mot me fait tilter. Je prends mon téléphone, appelle les Pompes Funèbres Générales. Je tombe sur un charmant monsieur au nom d’oiseau, M. Rossignol, présente ma production et la cause qu’elle défend, lui demande s’il a ce que je recherche : « 150 mètres sur 12 de haut, ah oui, sans problème, ce genre de tentures nous sert à couvrir les murs de Notre-Dame-de-Paris lors d’obsèques officielles. 150 mètres, c’est de la rigolade pour nous.

– Ah fantastique ! Et il vous arrive de faire du sponsoring ?

– Ah mon cher Monsieur, on ne demanderait pas mieux, mais notre marque fait que nous sommes fort peu sollicités pour ce genre de choses… C’est peu flatteur, sur un film ou une émission de télé, d’avoir au générique début : « Avec le concours des Pompes Funèbres Générales ». Donc, pour votre demande et pour votre cause, c’est cadeau. On livre ça où ? »

Réglé ! me dis-je en raccrochant le téléphone, et ce jusqu’au coup de téléphone de Viviane le matin même du tournage me foutant un nouveau coup au cœur, le second après les 104 prises de Doillon. « Dis donc, tes tentures des pompes funèbres, quel bazar ! D’abord il a fallu faire manœuvrer leur énorme semi-remorque dans la cour du studio, ensuite fenwick pour sortir cette masse de tissu que ça te pèse un âne mort, bref, je soulève un bout de tenture et là, qu’est-ce que je vois ?

– Oui, qu’est-ce que tu vois ? émets-je inquiet.

– Des abeilles empire, brodées or, tous les vingt centimètres.

– Quoi !?

– Oui, c’est truffé d’abeilles, partout, c’est plus du taps, c’est une ruche. Elles datent du Sacre de l’Empereur, ses tentures à Rossignol.

– Mon Dieu ! Mais qu’est-ce qu’on fait !?

– Ah allez, t’inquiète, j’ai fait retourner les tentures à l’envers, et là, disparues les abeilles. »

Les Viviane sont espiègles.

Mulugetta Mosissa, torturé, et après avoir passé 11 ans dans les prisons éthiopiennes, fut libéré le 28 mai 1991, soit juste avant le tournage de Jean-Michel Carré et d’Haroun Tazieff qui avaient opté pour sa défense. Le scénario fut donc modifié en conséquence ce qui nous vaut d’avoir ce témoignage poignant d’un homme sortant de l’enfer. Le réalisateur – et grand documentariste – Jean-Michel Carré, a toujours été sensible à l’univers carcéral, l’année d’avant ce tournage, il avait notamment signé une série documentaire, remarquée car remarquable, sur la déshumanisation des prisons : Femmes de Fleury, Prière de réinsérer, Les enfants des prisons, Les matonnes.

Merci à Jean-Michel Carré pour les sourires, en tous derniers plans, qui sont comme un écho des mots terribles de cet homme : « Nous devons réapprendre à vivre ».

Au début du film, on entend Anny Duperey répéter inlassablement Hafez el-Assad car confrontée au même souci de mémorisation qu’Emmanuelle Béart avec son prisonnier vietnamien.

C’est Bernard Giraudeau qui avait été pressenti en réalisateur au départ. Mais soudain Giraudeau doit s’envoler pour un tournage au Brésil. Anny propose alors Philippe Muyl. Ce dernier va être inspiré en faisant cette très belle composition, noir et blanc, où l’accélération du rayon de soleil dans la cellule marque cette vie qui fuit, et où la caméra zénithale saisit l’impuissance de cet homme face à la barbarie.

On peut se dire, en voyant les coups portés par le geôlier : « C’est du cinéma ». Et bien oui et non car les coups furent portés réellement, on se doit en effet de traduire – autant que faire se peut… – la réalité des supplices. Fabrice Puchault, premier assistant sur le film, se souvient : « On voulait que cela fasse véridique mais on ne voulait pas pour autant esquinter notre comédien. Aussi l’a-t-on équipé d’une ceinture de maintien que nous avons bourrée de coton hydrophile. Il a toutefois été enchanté qu’on ne fasse pas dix prises. »

La nappe musicale présente sous l’intervention d’Anny Duperey est un extrait de la bande sonore de La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese, signée Peter Gabriel.

Le syrien Ghassan Najjar, après 11 ans de prison pour une journée de grève, a été libéré en 1991. Geneviève Sérieyx : « Les interventions d’Amnesty étaient déjà fréquentes auprès du père et prédécesseur de Bachar el-Assad. Elles n’ont jamais cessé. On pouvait voir venir le drame qu’allait connaître la Syrie. »

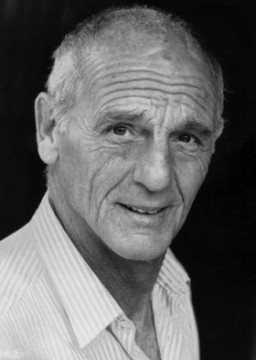

Abraham Serfaty est libéré des prisons marocaines (après 17 ans…) en septembre 1991 soit juste avant le tournage du film. Alexandre Minkowski abandonne alors une bonne partie du texte qu’il a préparé car jugeant préférable de laisser la parole à Serfaty lui-même, aucun texte en effet, si talentueux soit-il, ne peut remplacer le témoignage du réel.

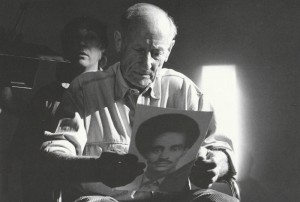

Alors que Martine Voyeux s’appliquait à photographier sur le plateau nos protagonistes, Emmanuel Soland, notre ingénieur du son en charge de capter les dialogues hors caméra, a bien su saisir cette émotion d’Abraham Serfaty à revoir les photos de ses amis toujours en détention, ou les images super 8 de Tazmamart, un des puits de l’enfer sur terre. « La torture, ça vous colle à la peau, à vie », se souvient Fabrice Puchault, premier assistant réalisateur, et donc témoin de l’émotion de Serfaty.

« Abraham Serfaty, se rappelle Geneviève Sérieyx, a été par la suite invité à un congrès d’Amnesty France pour apporter son témoignage. Je l’ai accompagné presque toute la journée car il se déplaçait difficilement mais son esprit et son coeur étaient parfaitement lumineux, et son humeur gaie ! Il était un exemple de ce que certains humains sont comme de l’or, rien ne les dégrade. Il a pu rentrer dans son pays en 1999 et y est mort en 2010. Christine Daure-Serfaty, sa femme, a fondé l’Observatoire International des Prisons. »

Et on en arrive à Jean-Luc Godard qui, là encore, ne va pas démériter de la réputation qu’il s’est forgé.

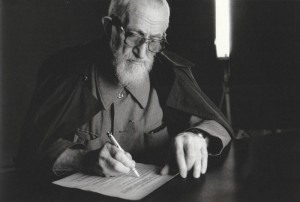

Ici, Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard font une composition en respectant leur mode de fabrique, tout en restant accessibles – en cela ils respectent le cahier des charges – à un large public : montage au cordeau, superposition et entrelacement des sons, impromptus dans le quotidien, André Rousselet reste en effet dans son emploi de PDG tout en étant en réflexion sur la lettre qu’il rédige pour son prisonnier d’opinion.

Quant à sa réputation de provocateur, bousculant les conventions, Béatrice Soulé va en avoir la démonstration in vivo. La toute première rencontre entre Miéville, Godard et Rousselet se fait au siège de Canal. Béatrice se fait annoncer à l’accueil de la chaîne et part rejoindre nos deux réalisateurs qui patientent sur un canapé en observant les images que bombardent les tous nouveaux écrans 16/9e ornant l’entrée. La porte de l’ascenseur s’ouvre sur le PDG Rousselet qui descend de son étage directorial pour aller en personne au devant du trio. « Bonjour Mesdames, bonjour Monsieur, vous avez vu nos tous nouveaux écrans, Jean-Luc ? dit Rousselet que l’on sent assez fier de cette modernité affichée.

– C’est de la merde… » dit Godard.

Et bah ça commence très bien… se dit in-petto Béatrice.

Toute la petite bande s’engouffre dans l’ascenseur et à peine Rousselet vient-il d’appuyer sur le bouton de son étage que Godard attrape Anne-Marie Miéville et lui roule un patin monumental. Et qui dure.

Godard rencontre Miéville en 1971 et nous sommes là en 1991 ; aurait-il attendu 20 ans, et l’ascenseur du PDG de Canal+, pour ainsi prouver sa passion à sa compagne ? Nous ne saurons jamais car ces mémoires se gardant bien de s’immiscer dans la vie privée des stars, nous ne pousserons pas plus loin l’enquête. « En tout cas, se souvient Béatrice, dans cet espace assez clôt où André Rousselet et moi-même cherchions désespérément à poser notre regard ailleurs que sur ce couple en pleine ivresse, je n’ai jamais vu un ascenseur qui mette aussi longtemps pour parvenir à sa destination. »

La suite du rendez-vous se déroulera de façon on ne peut plus civile, Godard ayant sans doute décidé de remettre toute effusion érotique à plus tard. Suivra un déjeuner où, sans doute pour développer son raccourci, « C’est de la merde », un rien péremptoire, Godard expliquera sa théorie des formats télévisuels qui n’ont pas de raison d’être regardés d’une façon plutôt que d’une autre, pas plus verticaux qu’horizontaux, les comparant en cela à des tableaux. « Vous prendrez des cafés ? Oui ? quatre cafés mademoiselle s’il vous plait. »

Pour ma part, je pourrai dire à mes enfants que j’ai bien connu Jean-Luc Godard, pas longtemps il est vrai, ce fut court, mais je m’en souviens encore. Peu de temps après cette réunion où Béatrice avait surpris la félicité de Godard en couple, notre secrétaire Christine me passe la directrice de prod de Vega Films Zurich. Ici, il convient de préciser que le film de notre star suisse est le seul, parmi les trente, dont nous ne supervisâmes ni le tournage ni la postproduction, la production exécutive en ayant été confiée, à la demande de Godard, à sa société Vega Films.

« Bonjour Monsieur Moreau, je voulais savoir à quel ordre et à quelle adresse je vous prépare la facture de 30 000 € ? (C’était en francs, bien sûr, mais je transpose.)

– Euh, comment ça 30 000 € ?

– Et bien c’est le budget qui nous a été communiqué par Béatrice Soulé. »

Et là je comprends que, partant du simple, ça va devenir très vite compliqué. Béatrice en effet, à chaque réunion avec des réalisateurs, évoquait un prix moyen par film. Certains pouvaient coûter 15 000 €, ce qui permettait aux suivants, plus ambitieux, de monter jusqu’à 40 000. Miéville et Godard, pour nous, s’inscrivaient dans la fourchette basse puisque, selon ce qu’ils avaient annoncé, tout tenait en une journée de prise de vue en décor naturel. Et moi, directeur de production, je sais chiffrer une journée de tournage dans un bureau, fut-il d’André Rousselet, et la postproduction que cela induit.

« Euh, Madame, j’ai un peu de mal à entendre le chiffre que vous m’annoncez… Une équipe 35, légère, sur une journée, même avec montage et mixage derrière, cela ne peut pas atteindre 30 000 €.

– Je crois que nous avons un problème, c’est pas du tout ce qui nous a été annoncé. A partir de là, je ne peux qu’en référer à Monsieur Godard lui-même. Je vous souhaite une bonne journée. Schlac. »

Là, elle était mal embringuée ma journée. Cinq minutes plus tard, j’allais en avoir confirmation quand notre secrétaire, dont on sait désormais qu’elle ne perdait pas bêtement ses soirées dans les salles obscures, m’appelle et me dit : « J’ai un monsieur Jean-Louis Godard en ligne pour vous… » Je n’ai même pris la peine de la corriger tellement, le combiné en main, je me suis stressé. « Euh… oui, passe le moi, ai-je dit sur le ton du mec qui monte à l’échafaud. »

Car, comment dire, avoir au téléphone, pour la première fois de sa vie, un mythe sur pied est un privilège, oui, mais l’avoir pour au bout du compte lui signifier, même avec des circonvolutions de langage, qu’il est en train, sans le vouloir peut-être, de nous faire un hold up, est une autre paire de manches.

« Monsieur Moreau, Jeeaan-Luuc Gooodaard au téléphone (il n’est pas facile de retranscrire l’accent vaudois-godarssien par écrit).

– Oui, Monsieur Godard, bonjour…

– A propos du film que je dois faire pour vous…

– Oui Monsieur Godard, dis-je en pliant l’échine et en serrant les fesses.

– Vous serait-il possible de m’adresser la photo du prisonnier politique que je dois défendre ?

– Ah… la photo !? Mais tout à fait Monsieur Godard, tout à fait, je peux même vous en envoyer deux, dis-je d’un seul coup autant grand seigneur que soulagé.

– Je vous remercie, bonne journée. »

La facture sera transigée à 18 000 €, mais j’avais eu chaud, la flèche de ce Guillaume Tell du 7e art n’était pas passée loin de ma pomme.

Un peu plus tard, travaillant avec Romain Goupil sur son film, Romain dont je sais qu’il a été l’assistant de Godard, je lui raconte cet épisode. « Ah, mais ça m’étonne pas une seconde de lui, il n’a aucune conscience du fric. Exemple : il achète une superbe table de montage pour genre 50 000 €. Un mois plus tard, il en repère une autre encore mieux, à 60 000. Il achète la seconde et dit au ferrailleur du coin de venir enlever la première, pour le poids en ferraille, soit trois balles. C’est Godard, c’est comme ça, du coup il est toujours à sec en trésorerie. Ah, vaut mieux l’avoir en cinéaste qu’en comptable. »

Gilles Mauriac, en charge pour nous de la coordination d’ensemble de la postproduction, se souvient de son côté, « comme si c’était hier », du coup de fil qu’il donne à Zurich, chez Vega Film, pour avoir confirmation de la date de livraison du film. Ça décroche et, immédiatement, à cette voix empreinte d’accent vaudois, il sait qui est en ligne. La conversation qui suit, somme toute banale, est, pour lui, surréaliste : « J’ai moi, tout jeune assistant, au bout du fil une légende du cinéma… et notre conversation doit se limiter à ma requête : « Quand comptez-vous nous livrer votre film ? » Si moins impressionné, j’aurais pu aller plus loin, lui dire, par exemple, que nous étions cousin, par alliance. Je n’ai pas osé. » Et de fait, Gilles Mauriac porte un nom célèbre, car fils de l’écrivain Claude Mauriac et donc petit-fils d’un autre écrivain, juste prix Nobel de littérature, François Mauriac. Sa tante est Claire Mauriac et mère d’Anne Wiazemsky, muse et première épouse de Jean-Luc Godard (La Chinoise, pour les cinéphiles). Gilles avait donc un cousin, pas germain mais suisse, en ligne. Mais donc, il n’a pas osé.

Quand notre grand chef indien Ikhlef visionnera le film de Godard pour l’incorporer au long métrage, outre qu’il le trouvera superbe et efficace, ils n’en aura pas moins un commentaire dicté par son sens analytique du cinéma prompt à choper une image subliminale : « Regarde dira-t-il à Béatrice, Godard s’est arrangé pour que Rousselet se mette à genoux devant l’écran. Symbole, symbole… »

On ne doute pas que le film ait été transmis mais, cinq ans plus tard, en 1996, Thomas Wainggai est mort en prison après 8 ans d’enfermement.

Arrêt de jeu un instant pour évoquer une chose fantastique et, cocorico, dont on peut être fier en France : le CNC ou Centre National du Cinéma. C’est à une telle institution que l’on doit d’avoir, toujours, contrairement à l’Italie par exemple, une production cinéma d’importance chez nous. Au sein du CNC, il y a une entité qui s’appelle le RCA, soit les Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel. Des dames, charmantes mais fort strictes, y recueillent copie de tous les contrats attachés à un film ou à un téléfilm. Cette procédure de dépôt est obligatoire et tout le monde doit s’y soumettre sinon tu ne touches pas ta subvention. Donc, à moins d’être suicidaire, tu déposes. Et c’est très bien car ainsi est tenu le registre, l’historique économique, de chaque œuvre. Le CNC, c’est un peu comme la Bibliothèque Nationale ou l’INA avec leur dépôt légal, c’est la mémoire d’un patrimoine, développée depuis des lustres en France et qui n’a quasiment aucun équivalent au monde. Cocorico disais-je, car va courir après l’historique d’une œuvre aux Etats Unis, tu pleureras, en Anglais, ta mère.

Cela avait pris le temps mais notre dossier, de long métrage, était désormais validé par le CNC, aussi me devais-je d’aller enregistrer mes contrats au CNC. Le mot contrat était en l’occurrence un rien exagéré, vu que nos stars travaillaient à l’œil et que, pour un minimum de formalisation, on leur avait juste fait signer un malheureux bout de papier format A4. Et c’est là où les charmantes dames du RCA se transforment en strictes gardiennes du temple. « Non, je veux dire les contrats…

– Mais c’est ça les contrats, Madame, lui dis-je en montrant les 60 feuilles de papier que je viens de poser sur son bureau.

– Euh, vous plaisantez Monsieur, je parle d’un contrat cinéma, en bonne et due forme, et qui comporte l’ensemble des clauses de rétribution, les montants de droits, les pourcentages pour exploitations secondaires, enfin un contrat quoi, et généralement, cela ne fait pas moins de 30 pages, voire plus, pas un, excusez-moi du terme, torche-cul comme vous me le présentez là.

– Mais c’est pour Amnesty International ! Aucun des réalisateurs, aucun comédien star n’est payé, et ils sont tous d’accord avec ce principe.

– Alors attendez monsieur, que ce soit pour Amnesty International, pour l’Élysée ou pour le Pape, on ne déroge pas aux principes, incontournables, de la rétribution des ayants droits, et de leur intéressement aux suivis d’exploitation. C’est juste la loi. Alors vous reprenez vos paperasses et vous revenez me voir avec de vrais contrats. La personne suivante s’il vous plait ? »

Et c’est notre avocat, Pierre Henriot, qui dut se farcir le contrat type, comprenant tous les bonnes clauses, mais se cassant quand même la tête dans les termes pour que les réalisateurs fassent total abandon de leurs droits à Amnesty, idem pour les comédiens ou personnalités renonçant pour leur part à ce qu’on appelle les droits voisins (car dits voisins du droit d’auteur).

Je retourne au CNC pour me faire retoquer une seconde fois : « Ah, c’est mieux… » et, bic en main, la gardienne du temple de lire scrupuleusement chaque ligne du contrat type.

– Et le salaire, il est où le salaire ?

– Mais y a pas de salaire, c’est du bénévolat.

– Ah bah ça c’est pas possible, il faut un salaire, minimum peut-être, mais un salaire. Personne suivante s’il vous plait ? »

Et c’est ainsi que nos 60 stars ont reçu chacune la somme mirobolante de quelque chose comme 265 €, qu’ils ont ensuite décidé de reverser en don à Amnesty International. Mais le CNC étant situé dans une rue ingarable du 16e arrondissement, ces aller et retour m’ont coûté quelques contraventions. Qu’on ne passe pas en comptabilité de production, c’est interdit.

Interséquences

Prolongeons un moment cet arrêt de jeu pour évoquer les interséquences du long métrage, que l’on retrouve pour partie en tête des courts. Sur chaque film, Martine Voyeux shootait les portraits des protagonistes pendant qu’Emmanuel Soland glissait entre eux son micro en bout de perche pour saisir dialogues et ambiance sur le tournage. C’est la jolie rousse Camille Cotte, assistante monteuse à l’époque, qui se verra confier par le grand chef indien la mission d’écouter des heures d’enregistrement afin de sélectionner des sons propres à faire un making of audio des tournages. « Je n’en voyais pas le bout, se souvient-elle, car l’ingénieur du son, allant à la pêche, avait vu large. Dès qu’un bout de dialogue ou le travail d’un comédien, telle Anny Duperey s’enfonçant dans la tête le nom du Président Syrien, m’accrochait l’oreille, je mettais ça de côté dans un chûtier. Au montage, Roger piochait là-dedans, une fois, deux fois, trois fois, pour tester le son en regard des photos de Martine. En quelques secondes, il fallait que ce soit représentatif des relations sur le tournage. Ou symbolique ; exemple : l’embrasement d’une allumette juste avant le film de Miéville et Godard. On voulait du représentatif, on l’avait, car ainsi se matérialise l’éternel cigare de Godard. Avec le recul, je suis aussi assez contente du mix pour le générique de fin. Pour ce générique, Roger a attrapé des sons au hasard. Parfois l’enchaînement d’un son sur un autre ne fonctionnait pas, aussi Roger replongeait dans les rushes pour en sortir un autre, qu’on testait à son tour jusqu’à ce que l’assemblage général fonctionne. Rappelons que, en 91, le montage virtuel commençait tout juste à arriver, ce qui fait que la postproduction d’Écrire contre l’oubli s’est faite dans la grande tradition de la pellicule, positif pour l’image et magnétique 35 mm pour le son. On en avait partout des chutes de magnétique, quand tu es assistant monteur, t’as intérêt à avoir de l’ordre sinon ça fait vite puzzle explosé par terre. »

Pour la musique de ces interséquences, Béatrice Soulé eut la bonne idée de faire appel au jazzman Mino Cinélu. Mino est multicarte, il sait jouer de tout, mais quand il a vu les premiers films en projection, il a opté pour un de ses domaines de prédilection, les percussions ; sourdes ou cristallines, elles apportent aux films ces touches subtiles, parfois comme effacées, et concourent avec une élégance retenue à la fluidité de l’ensemble.

Avant de poursuivre avec les films, un mot du graphisme. Fidèle à ses complices, Béatrice fit appel à Jerzy Janiszewski, le graphiste polonais qui, durant la grève au chantier naval de Gdansk en 1980, avait créé le célèbre symbole Solidarność. Pour Béatrice, il signa notamment les logo PRV et Printemps Images et enchaina donc en toute logique avec le design Contre l’oubli pour toute la communication autour de l’événement.

« Une vie humaine ne peut se terminer sur un point d’interrogation. » Belle sentence en fin du texte de Bruno Masure. L’enquête sur la disparition de Stanza Bopape sera finalement ouverte par le gouvernement d’Afrique du Sud et mettra fin aux allégations, se contredisant, de la police. Pas d’évasion, comme il fut avancé, cet homme était mort deux jours après son arrestation des suites de tortures.

Côté production, je me souviens qu’on eut du mal à trouver le souterrain tel que l’imaginait Jacques Deray. Après une fin de non-recevoir des catacombes et carrières sous Paris, trop dangereux, c’est finalement l’armée qui mettra à notre disposition les souterrains du Fort d’Ivry ; enrichies d’une nappe sonore dans les graves, ces sombres images évoquent une descente vers l’enfer sans l’espoir salvateur de la Béatrice d’une Divine Comédie.

Geneviève Sérieyx se souvient avoir entendu, des années plus tard, Bruno Masure interviewé sur Europe 1. On lui demandait quel souvenir marquant il conservait de sa carrière. Après un silence, il avait répondu : « J’ai fait un court-métrage, un jour, pour Amnesty, c’était en faveur d’un homme arrêté en Afrique du Sud. Et bien ce tout petit film, 3 minutes, je suis très fier de l’avoir fait. »

Laurent Crespel, pour sa part, garde en mémoire ses déplacements avec Jacques Deray : « Il avait une vieille Peugeot, sérieusement décatie, ambiance Colombo, avec un seul luxe pour l’époque : le téléphone. Il envahissait l’habitacle des nuages de ses Gitane Maïs et parlait avec la gouaille d’un titi. La gueule de l’emploi, à mi-chemin entre Borsalino et Flic Story ! »

Je disais plus haut que toute cette production, hors les inévitables pépins propres à chaque aventure du genre, se déroula sans accident notoire. Sauf un, quand même, celui qui survint à Bruno Masure. On tourne dans nos propres bureaux de St Cloud, on est au mois d’août, canicule, on pète de chaud. Comble de bonheur, un tournage 35 ne s’imagine pas sans lumière, d’où projecteurs qui, dans ce bureau, te remontent la température de 10° alors que déjà on tape un 30 à l’ombre. Pour pas que le maquillage de Masure lui fonde sur le visage, on lui installe un gros ventilateur, hors champ mais à un mètre de lui. Trop de souffle, ses cheveux se soulèvent, les papiers s’envolent. Bruno Masure propose donc de repousser l’engin et avant qu’un machiniste ne s’y colle, puisqu’il l’a à sa portée, Bruno met lui-même la main à la pâte. En fait, pas à la pâte, car allez savoir comment il se démerde pour rater son coup, mais carrément la main dans l’hélice. Ladite hélice est conséquente, il ne se rate pas et s’ouvre généreusement un doigt. Ça pisse le sang, pin-pon, pin-pon, et urgence à l’infirmerie du laboratoire LTC d’où il ressort avec un gros pansement.

Nous fûmes, comment dire ? assez fiers, oui, fiers comme des initiés, d’apercevoir toute la semaine suivante à la grand-messe du JT de 20H sur Antenne 2, notre pansement au doigt du présentateur.

Le Printemps de Pékin, 1989, avec cette image surréaliste de l’étudiant face au tank place Tian’anmen, image qui fera le tour du monde et qui reste encore emblématique des espoirs d’une nation face à la machine totalitaire. Entre l’écran où repassent les archives et Paul Amar, il y a un long panoramique, dans le noir, qui semble marquer la distance entre souffrance d’un peuple et opinion publique occidentale. Qui s’insurge, puis qui oublie, si de nouvelles images ne viennent plus nourrir ses apitoiements. « On regarde passer les révolutions » comme chantait Léo Ferré.

Au-delà du cas de Wang Xizhe, Paul Amar, journaliste responsable, tient ici à dénoncer cette distance des médias dès que l’actualité s’attiédit, manque de substances. C’est sans doute pour cela qu’il souhaitera partir en Chine pour rencontrer son prisonnier. Le secrétariat international d’Amnesty à Londres lui recommandera, instamment, de n’en rien faire. Hors le fait qu’il risquait pour lui-même, la venue d’un journaliste occidental ne pouvait que compromettre Wang Xizhe et le renvoyer en prison.

Après 12 années d’incarcération, Wang Xizhe sera finalement libéré en 1993. A nouveau menacé d’emprisonnement en 1996, il s’exilera aux Etats Unis.

Gérard Frot-Coutaz n’est pas un réalisateur star, et il ne le sera jamais car la Camarde ne lui permettra pas de le devenir, il est mort à 40 ans, quelques mois après la sortie du film en salle.

Denis Amar ne voulait pas faire dans l’évocation, ou l’allégorie, il voulait montrer le réel. Comme le dit le carton au final, sa « mise en scène » s’appuie sur une stricte documentation et nous montre le réel, de la justice rendue, comme on dit, sans que ce châtiment suprême n’influe en aucune manière sur la criminologie des pays qui pratiquent encore la peine de mort. Je mets mise en scène entre guillemets car même si c’est du cinéma, et sans avoir oser en parler avec Alex Descas à l’issue du tournage, je pense que l’incarnation d’un personnage passant de la vie à la mort dans une telle situation doit ensuite te poursuivre en cauchemars.

Je retiens aussi, pour ma part, l’interprétation de l’excellent Philippe Leroy-Beaulieu qui, avec son faciès taillé à la serpe, joue un directeur de prison au visage dur et fermé, sans trace d’une quelconque compassion.

Denis Amar, qui avait signé en 1989 le film Hiver 54 où Lambert Wilson incarne cet Abbé Pierre qui, dans l’horreur de cet hiver 1954, lance un appel pathétique qui secouera la France entière, renoue donc là aussi avec le réel puisque c’est l’Abbé Pierre lui-même qu’il requiert comme avocat de cet exclu de la société, rappelant s’il en était besoin que, 37 ans plus tard, de 1954 à 1991, l’infatigable Abbé est toujours là, prêt à élever sa voix, vibrante, contre les injustices.

Dalton Prejean a été exécuté le 18 mai 1990 soit un an avant le tournage du film. Amnesty, dans ses principes, ne prend jamais la défense d’un prisonnier ayant eu recours à la violence. Avec ce cas américain – Dalton Prejean était certes reconnu coupable de meurtres mais aussi à l’évidence mentalement déficient -, Amnesty, qui lutte inconditionnellement pour l’abolition de la peine de mort dans le monde, démontre par ailleurs que les exactions ne sont pas le fait des seules dictatures mais peuvent aussi sournoisement subsister dans nos démocraties.

Fin de la 5e partie, à suivre : 1991 – Écrire contre l’oubli, Amnesty International 6/7