Il ne s’était pas passé trois semaines depuis le début des hostilités, soit la guerre au divorce, quand mon père décida le recours à l’arme nucléaire. Pourquoi attendre, n’est-ce pas, autant vitrifier l’ennemi tout de suite.

Après avoir ainsi joyeusement passé les limites humanistes du conflit, on peut mesurer combien il n’y aurait plus par la suite de dialogue possible entre les belligérants. Guerre à outrance.

Personnellement j’ignorais totalement que mon père puisse détenir un tel missile balistique ; pour être franc, j’en avais eu vaguement l’intuition, plus jeune, mais ce n’était que maigre soupçon complotiste, appétit pour l’occulte, le mystère, toutes ces choses qu’on nous cache, simple paranoïa.

Une arme nucléaire s’était vue développée, souterrainement, durant mon enfance et était restée, claquemurée, en secret de famille. C’est classique, les secrets de famille sont là pour être dévoilés, c’est leur lot. Après, il y a l’art et la manière, en ce qui me concerne, ce fut l’art de la guerre.

J’ignorais totalement l’existence larvée d’une telle bombe pour la bonne et simple raison que j’en étais l’ogive. Et l’ogive est la dernière informée qu’elle est en tête de missile.

A revenir sur cet Hiroshima meudonnais et petit bourgeois, je me dis aujourd’hui que mon père, en fait, avait dû faire jouer la menace nucléaire dès l’abandon du domicile conjugal par ma mère, c’est le terme juridique. « Tu reviens immédiatement à la maison, ainsi qu’à ta place de patronne de l’usine… », et au passage sous les frappes de l’ivrogne que je continuerai à être, « … ou je dis tout ! »

Aujourd’hui on dirait que ma mère lui avait répondu « Fuck ! »

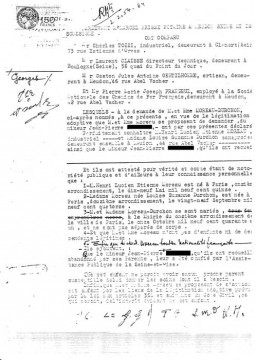

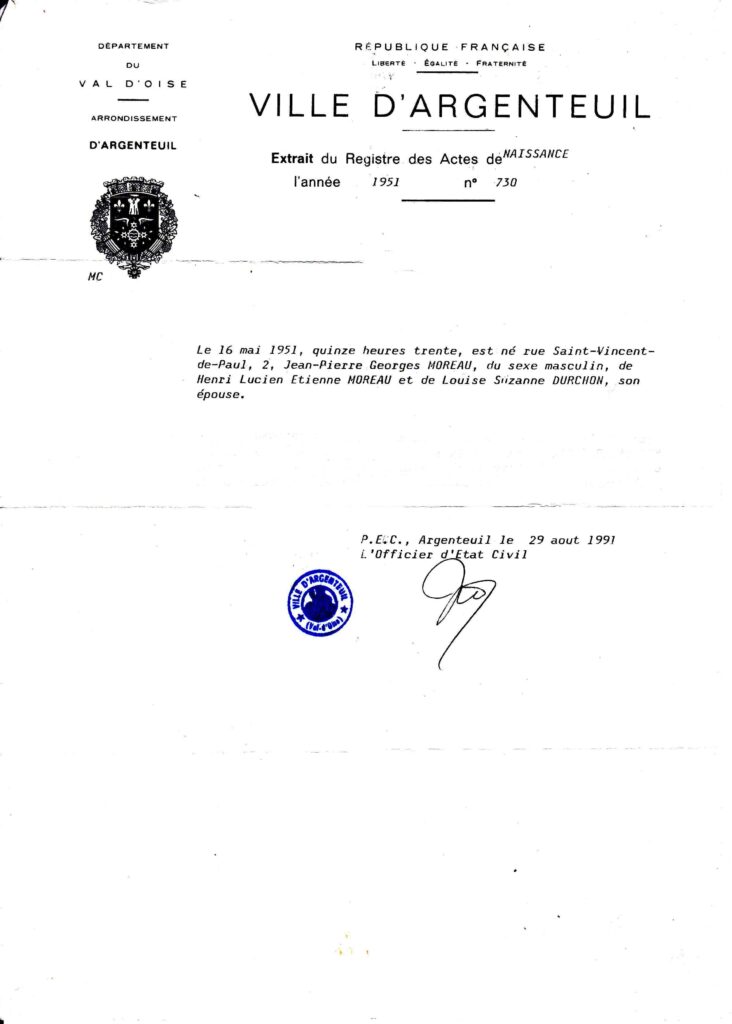

Ah bon, c’est comme ça, tu l’auras voulu. « Henri-Paul, viens voir ici, il faut que je te parle » m’avait dit alors mon paternel. Je rappelle que, à cette époque, je m’appelais Henri-Paul, soit un prénom composé pour la moitié de mon père, Henri, pour l’autre de mon grand-père, Paul. Grand-père paternel, bien sûr, « Que les femmes ne nous emmerdent pas », c’était la devise des Moreau. Et vous allez voir comment on change vite fait de prénom, ce qui va même induire dans mon cas un changement encore plus profond d’état civil, à termes. Dans ce registre, comme évoqué précédemment, je bats des records, olympiques.

Je ne sais plus où ça s’est passé, où a eu lieu, géographiquement, l’impact. A la maison, ça c’est sûr, mais dans ma chambre, dans le séjour, dans la cuisine ? Disons dans le séjour, mais pas le soir dans ma chambre puisque, après l’envoi du missile, ma tête d’ogive explosée est allée rejoindre sa mère dans l’heure et, à onze ans, je n’avais pas le droit de sortir la nuit. D’autant qu’il y avait sérieusement couvre-feu à l’époque.

« Voilà, mon petit, je vais te dire un truc. » Mon petit… Je ne me souviens pas en effet qu’il ait été violent en appuyant sur le bouton, il a fait ça mécaniquement. Il s’était promis de le faire, il en avait fait la menace, elle avait été sans effet, donc il l’exécutait. Tranquille.

« Tu n’es pas notre fils. Tu es un enfant adopté, on t’a adopté à la naissance. »

J’ai pris l’explosion dans la tronche, stoïque ; oui, avec le recul, je confirme, stoïque. Je suis bizarrement construit. Et ça s’est confirmé par la suite. Quand m’arrive une grosse merdouille sur la tête, quand il y a le feu, étrangement je reste calme. Sur le coup. Après, évidemment, ça travaille. A preuve, cinquante ans plus tard, ce présent texte pour exorciser une nouvelle fois.

Je n’ai pas eu de réaction délirante, je n’ai même pas eu de réaction du tout. Il a dû être déçu, ce père, qui soudain ne l’était plus. Une heure après j’ai dû partir à l’école, officiellement ; en réalité j’ai foncé chez ma mère qui s’était réfugiée à cinq minutes de là dans le petit deux pièces en arrière-boutique du magasin qu’avait loué Stan.

« Maman, tu sais ce que vient de me dire Papa ? », je l’appelais encore papa, on ne peut pas balancer ses habitudes aussi vite qu’un missile balistique. « Que t’a-t-il dit, cet abruti ? », me demande-t-elle bien qu’aujourd’hui je pense qu’elle savait pertinemment ce dont était capable l’abruti en question.

« Je ne suis pas votre fils, vous m’avez adopté à la naissance. »

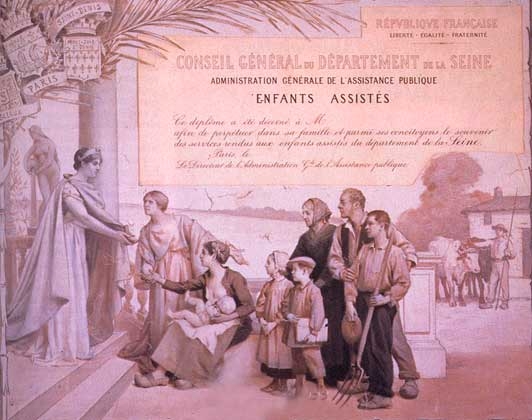

Ma mère explose en larmes. « Le salaud… » réussit-elle à dire entre deux sanglots. Elle me prend dans ses bras et, tout en maitrisant ses larmes, contrainte mais assumant la révélation du secret qu’elle porte en elle depuis onze ans, fière, elle me dit : « Et bien oui, c’est vrai. Je ne pouvais pas avoir d’enfant, aussi je suis allée te chercher… Je suis allée te chercher un jour, à l’hôpital d’Argenteuil, tu étais tout petit, tout bébé, ta mère ne voulait pas… ne pouvait pas, te garder. On t’a adopté… Mais, de ce jour là, tu m’entends, tu as été mon fils, mon petit. »

Il y a des événements qui vous font mature avant l’âge. J’ai reculé d’un pas, j’ai regardé ma mère, et lui ai dit, du haut de mes onze ans : « Ce que tu as fait là, ce jour là, est magnifique, encore plus beau que si j’étais venu de ton ventre. Tu es ma maman, et tu le seras toujours, quoiqu’il arrive. »

Et de l’écrire ici, avec, il faut bien le dire, l’émotion qui me remonte de si loin, j’ai le sentiment que ma mère, cette mère qui m’aimait autant, plus même, que si j’étais venu d’elle, j’ai le sentiment que ma mère, disparue depuis maintenant des années, est là, debout derrière moi, regardant l’écran de l’ordinateur par dessus mon épaule. Je te salue maman, je t’embrasse.

La scène a duré plus longtemps que ce simple et douloureux échange. Pourquoi douloureux ? Douloureux pour elle, car pour moi c’était plutôt une libération. Ma mère m’a ensuite révélé les détails et circonstances de l’adoption. « Ta mère était une fille simple, une domestique, elle s’était fait engrossée par un peintre, un italien. Elle ne voulait pas, ne pouvait pas te garder, s’occuper de toi. Très tôt, elle a annoncé ça à l’hôpital, alors les services sociaux se sont mis en route ; j’avais fait une demande à l’Assistance Publique, ils m’ont informée qu’il y aurait un petit bébé à venir. Je me suis renseignée sur elle, tu sais, c’était une fille saine… » ma mère a toujours eu les pieds sur terre, elle n’investissait pas à la légère. « Je me suis rendue à Argenteuil, et tu étais là, tu avais à peine deux semaines. Je me souviens, je suis repartie avec toi dans mes bras, j’étais heureuse, le plus beau jour de ma vie. » Et les larmes de revenir.

« C’est elle qui t’a baptisé Jean-Pierre, puis c’est l’autre con qui a voulu Henri-Paul, j’ai lâché, il avait accepté l’enfant, je ne pouvais pas me battre sur tous les fronts. Mais, ce salaud, il l’emportera pas au paradis, je vais obtenir ta garde et, à partir de maintenant, c’est fini, on oublie Henri-Paul, tu vas reprendre ton vrai prénom : Jean-Pierre. Merde alors ! »

Quand t’es sous le feu nucléaire, honnêtement, les histoires de prénom, tu t’en branles. L’important est d’en sortir vivant, peu importe l’état civil. Et puis ce switch de prénom tombait pile poil, c’était une bascule, symbolique. Il avait voulu la guerre, l’autre con, il l’avait, on m’aurait appelé Jean Moulin que c’était tout comme.

Je me souviens avoir dit à ma mère, pour clore le débat : « Écoute, ce qui est fait est fait, ça ne change rien, rien du tout, et, si tu veux bien, on n’en parlera plus jamais. » Fermer le ban. Et, de fait, dans les 37 ans qui ont suivis jusqu’à son décès, on en a reparlé que deux fois, rapidement, comme une affaire ancienne, malencontreuse, qu’on glisse sous le tapis. J’aurais bien gratté un peu plus pour ma part, mais je savais que je rouvrais à chaque fois une cicatrice maternelle toute prête à saigner. Donc je me suis abstenu.

Temps mort pour la réponse à une question soulevée dans un chapitre précédent (1959 – Printemps, un delirium très mince). Ici, en 1962, ma mère justifie mon adoption par le fait qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant. Explication logique et que bien sûr j’accepte. Sur le coup. Bien des années plus tard, elle me révélera ce que j’évoque dans ledit chapitre précédent, à savoir que mon père avait attrapé la syphilis. A partir de là, on peut construire un scénario un rien plus sophistiqué : certes mes parents se sont fait dix ans de vie commune sans concevoir le moindre bambin, ce qui atteste d’une difficulté à mettre le javelot au cœur de la cible, voire d’une stérilité, de l’un ou de l’autre, pour cette ambition ; mais on imagine bien qu’avec un mari la cocufiant à longueur de temps et ayant ramené dans le lit conjugal, en prime, le sida de l’époque, ma mère se soit sentie soudain moins enthousiaste pour la bagatelle. D’où un sérieux embargo sur le jeu de la bête à deux dos, en attendant, au mieux, que la pénicilline fasse son œuvre et que le mari soit guéri. A partir de là, il est aussi plus que probable que ma mère n’ait plus désiré un enfant d’un homme qui pouvait potentiellement lui transmettre une saloperie. Divorcer ? Pourquoi pas, mais pas simple car intérêts communs dans l’entreprise, aussi décide-t-elle d’adopter. Et mon père ne peut qu’entériner la décision vu qu’il est à l’origine de cette cerise syphilitique sur le gâteau et que, côté business, il entend bien conserver ma mère au turbin de l’usine. Les intéressés ayant tous disparus à l’heure de ces lignes, on ne saura jamais la vérité vraie. Peu importe et au contraire tant mieux, car si l’auteur était issu des gènes de son père, le présent webroman serait peut-être aujourd’hui écrit par un Bukowski.

Il y a une histoire drôle, enfin drôle, pas très drôle mais disons philosophique, que j’aime bien. C’est l’histoire d’un mec qui se lève un matin et qui est à la bourre pour aller travailler. Il fait sa toilette à l’arrache, s’habille de la même manière. Merdouille, une de ses chaussettes, le pied gauche, présente un trou conséquent. Qu’importe, il a pas le temps, il garde ses chaussettes avec le trou. Il part bosser. Le soir, il rentre, va se coucher, se déshabille et, bien sûr, pas de miracle, le trou est là, à sa chaussette droite. Tant pis, on verra ça demain. Il dort. Le lendemain, réveil, à nouveau en retard, à nouveau cavalcade, et à nouveau les mêmes chaussettes avec le trou. Sur le pied gauche. Pas le temps de… il part bosser.

Le soir, même jeu, il se déshabille et le trou est là, sur le pied droit. Y a truc qui le travaille mais il ne sait pas trop quoi. Il est fatigué, il se couche, dort. Le lendemain, ce type, qui décidemment devrait changer de réveil, se lève à nouveau en retard, toilette, habillage et toc, trou sur chaussette pied gauche. Là, le truc qui le travaillait la veille prend corps. Pas cor au pied, je n’aime pas les jeux de mots. Il se dit, assez confusément, que le trou était hier matin sur le pied gauche et que, le soir, il était sur le pied droit. Il n’y a bien qu’un seul trou aux chaussettes. « C’est la fatigue, dit-il, c’est des conneries. » Et il part en courant bosser. Le soir, idem, avec le trou toujours horriblement présent, mais désormais sur le pied droit. Quelque chose comme un petit frisson dans son dos mais pas plus que ça : « C’est des conneries tout ça » et il dort.

Que personne ne vienne me dire que le mec ne change pas souvent de chaussettes, qu’il est même un peu dégueu… Si le type avait de l’hygiène, y aurait pas d’histoire, alors qu’on ne m’emmerde pas avec ça.

Le lendemain, au moment de mettre ses chaussettes – oui, sales -, le gars se dit : « Là, on va surveiller le truc ». Il prend un papier un stylo et note : « Je mets le trou sur le pied gauche ». Et il part au boulot. Pris par le bus, le métro, la pluie, les dents, la vie quoi, il oublie complètement son trou. La journée se passe, le type rentre, se déshabille, le trou est sur le pied droit. Il attrape son papelard resté sur la table de nuit : « Je mets le trou sur le pied gauche ». Il regarde son pied droit avec le trou, l’angoisse lui monte. Il va mal dormir cette nuit là. Le lendemain, c’est pour lui la guerre. Il remet la chaussette qui sent fort, certes, mais ça devient pour le coup accessoire, sur le pied gauche ! respectant en cela sa note sur la table de nuit. Il sort de chez lui, arrive à la station de bus et on le voit déchausser sa grole gauche. Le trou est là, dans la chaussette pied gauche. Un peu plus tard, dans le métro, même jeu, il se déchausse, le trou est toujours sur le pied gauche. Au bureau, en arrivant, à l’heure du déjeuner, à celle du café, etc. toute la journée il se déchausse. Le trou est toujours sur le pied gauche. Il se calme, rentre chez lui, se déshabille, le trou est sur le pied droit…

Le lendemain, le type se lève, retrouve ses chaussettes, les regarde, puis les fout à la poubelle et en prend une paire neuve, et sa vie continue, tranquille.

Fin de l’histoire. Je vous avais prévenu qu’elle n’était pas drôle.

Cette histoire, je me suis fait un plaisir de la raconter à mon psy, j’ai eu le temps, quatre ans d’analyse. Ça l’a pas fait rire non plus. Je vous laisse le soin de vous arrêter, fort de cette histoire pas drôle, au profil de ma psyché, je ne vais pas vous donner toutes les clefs non plus. Au réel, je dois avouer que je tiens un peu du ginkgo biloba, cet arbre qui a repoussé, après, sur le site d’Hiroshima.

Une libération… Cette révélation sur ma naissance l’était. 1) Mon intuition complotiste se révélait exacte. Enfant je m’étais dit que mes parents n’étaient pas mes parents. J’ai dû déchanter par la suite de mes capacités soi-disant divinatoires quand j’ai appris que, à un moment ou à un autre, tous les enfants fantasment sur la même chose, mettent en doute leur filiation. Donc, côté complot, c’était raté, j’étais juste comme tout le monde. Vexé, j’apprécie pas. 2) En effet, j’ai toujours aimé, c’est mon égo, me sentir différent, pas dans le rang, pas dans la norme. Là, j’étais gâté. A l’école, regarde-moi tous ces cons qui sont bien de leurs parents, moi non, je suis adopté ! et toc, c’est ça ma gloire. 3) Imaginez un peu que je sorte des couilles de mon père Moreau, que je sorte des couilles d’un alcoolique ! Avec l’atavisme, vous voyez un peu le travail !? Donc champagne, si je puis dire, j’ai eu du pot. Et ce n’est pas une pirouette d’auteur, je le pense sincèrement.

Quand j’allais voir un toubib pour je ne sais quel bobo, la question rituelle portait sur les éventuels antécédents familiaux. Longtemps, par pudeur ( ?), je répondais « Oui, non, je ne sais pas… » ; aujourd’hui, c’est clair, j’annonce tout de suite la couleur : « Je suis adopté, les racines ont été coupées à l’origine donc, mes antécédents, je les connais pas. » D’ailleurs, avec les années et les bobos de plus en plus gros, je me réjouis qu’on m’ait coupé les racines, en effet, quand je vois mes copains qui s’angoissent parce que leur parents sont partis de tel cancer, de telle crise cardiaque et qu’ils ont donc, peut-être, hérité d’un terrain favorable, moi je souris, j’échappe à ça puisque pas de bagage génétique connu.

Enfin, pour être tout à fait honnête, cela était vrai jusqu’à une certaine date car, par la suite, nous allons assister au rebondissement d’un dossier que je croyais définitivement clôt. La vie est pleine de surprises.

Mais va falloir attendre car ceci fait l’objet d’une nouvelle histoire, pour l’heure, fin de celle-ci.

Coming next : 1963 – Septembre, les amitiés particulières