Dans le premier chapitre consacré à Maurice Frot (cf. 1975 – Automne, les copains d’la neuille), on évoquait son bouquin Le Dernier Mandrin, passionnante histoire dont je vais maintenant vous faire les coulisses. Il convient d’abord de préciser qu’on n’y retrouve pas – par moment si, mais pas vraiment – le style d’écriture, célinien, de Maurice. En effet, Le Dernier Mandrin est un ouvrage biographique qui émane d’une commande de la maison Grasset. Pour cette bio, Maurice délaisse sa plume habituelle pour revenir à une prose plus académique, mais ce classicisme ne lui soustrait pas son talent, ce bouquin se lit comme un polar historique et possède jusqu’au bout le souffle du grand écrivain qu’est notre bonhomme.

On est obligé de commencer par un flash-back de quelques mois, et donc on remonte au début de 1976 où débarque chez Grasset un drôle de petit vieux, 81 ans, Jean-Baptiste Buisson. A cet âge, il a définitivement la tête de Charles Vanel, la tête d’un gars qu’a priori on a la prudence de ne pas contredire, pour peu qu’on ne soit pas d’accord avec lui. Et on a sérieusement raison car, si l’on se renseigne sur lui, on saisit vite que cet apparent pépé peut encore être la dangerosité même.

Qui est Jean-Baptiste Buisson ? C’est juste le frère, et complice, d’Émile Buisson, un personnage classifié comme Ennemi public des années 50, que Mesrine, à côté, c’est un enfant de chœur, ayant d’ailleurs servi la messe, comme moi, dans un pensionnat tout à fait catholique, le même que moi, j’ai nommé le collège oratorien de Juilly (cf. 1963 – Septembre, les amitiés particulières). Si Mimile Buisson finit sur la guillotine en 1956, son frère Jean-Baptiste, surnom Le Nuss dans le milieu, échappe au même sort mais totalise quand même 40 ans de taule quand il en sort, en 69, gracié par de Gaulle.

Tout va bien alors dans la vie de ce retraité du grand banditisme ; interdit de séjour dans le département du Rhône comme bon nombre de ces anciens frères d’armes, il vit des jours paisibles en frontière du département, à Reyrieux, dans la petite maison de sa sœur, une péripatéticienne retraitée elle aussi du turbin. Tout va bien disais-je jusqu’à la sortie en librairie du bouquin de Roger Borniche Flic Story (Éditions Fayard, 1973). Flic Story relate la longue course-poursuite entre l’ancien flic Borniche et l’Ennemi Numéro 1 précité, Émile Buisson, et ce jusqu’à son arrestation dont s’ensuivront procès et, au final, couperet de la Veuve.

Son frangin, Jean-Baptiste-Le-Nuss, s’étrangle de colère en lisant ce bouquin qui, selon lui, ne raconte pas la vraie bonne histoire. Il commence à graisser les flingues qu’il doit planquer dans le grenier de sa soeur, histoire d’aller mettre du plomb dans la tête à Borniche, quand ses camarades pégriots le calment, le ramènent à la raison, lui disent que 40 ans de gnouf, c’est pas mal, et qu’à son âge il ne va pas se remettre un meurtre sur la conscience dont le seul intérêt, outre sa vengeance expéditive, serait de le faire entrer au Livre Guiness des Records à la rubrique internement.

Manque de pot, de la poudre vient s’ajouter dans les calibres du Nuss quand ce livre fait un malheur en librairie puis, comme tout best-seller ravivant une affaire qui fit couler beaucoup d’encre 20 ans plus tôt, suscite l’intérêt de la production cinématographique. En 1975, sort le film éponyme, casting Jean-Louis Trintignant pour Émile Buisson, Alain Delon joue Borniche et André Pousse rentre dans la peau de son propre personnage : Le Nuss. Inutile de préciser que, payant sa place, Jean-Baptiste compte parmi les tous premiers spectateurs du film Flic Story. Critique de cinéma sur le tard, l’œuvre lui est insupportable, « C’est rien que des conneries tout ça ! tournées par des enculés… » et il rentre chez lui pour à nouveau graisser l’artillerie, les cibles étant désormais, outre Roger Borniche, Delon, Trintignant et, dans l’élan, pourquoi pas Jacques Deray, le réalisateur. Là encore, intervention de la pègre pour tenter de calmer le jeu. Mais elle commence à manquer d’arguments tellement le vieux est remonté.

Pour illustrer combien ce type a la tête près du bonnet, ou de la casquette, il convient de rappeler que, bien des années plus tôt, Jean-Baptiste avait collé deux balles dans la tête d’un mec, dans un bistrot, uniquement parce que ledit mec avait manqué à la mémoire de son frère. Tranquille hein… Le type avait bavé, au comptoir, Jean-Baptiste était sorti, calme, avait rejoint sa bagnole pour prendre ses flingues, et était revenu dans le clandé, paf, paf. Rien que sur le dégoisement d’un probablement ivrogne. Alors sur un film complet ne reflétant pas, selon sa mémoire, la réalité, je vous dis pas comme la cause était entendue. Paf Paf.

Intervient alors Auguste Le Breton, illustre romancier du milieu, un type dont la jeunesse flirta sérieusement avec les voyous mais qui par la suite préféra convoler avec la littérature, noire. Tant mieux pour elle qui y gagna de beaux enfants. Le Breton connaît Le Nuss depuis toujours, et ayant fait le voyage, pègre-littérature, aller mais pas retour, il entend faire profiter le vieux de son expérience : « Arrête, le Nuss, tu vas pas aller flinguer tout le septième art et son banc ! Tu ferais mieux de faire comme Borniche, d’écrire tes mémoires, la réponse du loup à la bergère ! »

Le Breton met alors Le Nuss en relation avec Constantin Melnik… C’est Malène, la compagne de Maurice Frot en ces années là, qui me rafraichît la mémoire et qui précise que, face à l’étonnant profil de Constantin Melnik, Maurice l’avait surnommé le Slave fou. Ancien du SDECE reconverti en écrivain-éditeur, Melnik est lié au succès de Flic Story et connaît bien Françoise Verny, celle là même évoquée dans un chapitre précédent (1975 – Automne, Les copains d’la neuille). Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, Jean-Baptiste Buisson pousse un beau matin l’illustre porte de la maison Grasset, épargnant en cela deux de nos stars, Trintignant et Delon n’ont jamais su en effet à quel point la balle était passée près.

Après le succès de Flic Story, Grasset flaire là l’odeur d’un nouveau coup d’édition mais une fois que t’as escompté un gros chiffre de vente sur un bouquin, reste à régler un détail en amont, faut juste l’écrire. Dès la première réu avec Jean-Baptiste, Grasset comprend que si Le Nuss a conservé toute sa tête et une sacrée mémoire, il n’a en revanche jamais aligné une ligne, bien trop occupé à aligner autre chose. Il faut donc lui trouver un auteur. A partir de là commence un casting qui va s’étendre sur quatre écrivains, avec à chaque fois le même scénar : ils envoient un candidat auprès du Nuss, le gars revient chez Grasset en disant : « Super, le feeling est passé », sauf qu’en parallèle ils ont reçus un appel du Jean-Baptiste disant en substance : « C’est quoi le pédé que vous m’avez envoyé !? Je raconte pas ma vie à une fiotte ! » Et ça trois fois de suite, avec sûrement des variantes, homophobes ou pas, dans le réquisitoire de l’ex-truand. Grasset se retrouve donc planté avec ces fins de non-recevoir, jusqu’au jour où quelqu’un du staff avance : « Et Maurice Frot… ? »

Contacté, Maurice tombe des nues : « Mais c’est que j’’y connais rien, moi, à la pègre…

– Certes, mais l’humain, tu connais, et c’est l’homme, ici, qui nous intéresse. »

Maurice, en mal d’écriture depuis 1969, année de parution de son Nibergue (Gallimard), trouve dans cette étonnante proposition l’occasion de se recoller à la page blanche et il accepte, pour voir, le dej’ qu’on lui organise à La Coupole. Toujours La Coupole, à croire qu’il n’y a qu’un seul resto à Paris. Entre l’anarchiste violent qu’est Le Nuss – adepte, à sa façon, de la récupération individuelle prônée par les anars – et le libertarisme joyeux de Maurice, la mayonnaise prend entre deux langoustines, et l’affaire est entendue au café-liqueur. « Avec ce gars là, c’est quand on veut ! » annonce le pépé à un Grasset soulagé.

A partir de là vont s’enchaîner des semaines durant, dans la petite maison de Frot à Château-Landon, des entretiens sauvegardés au magnéto. Maurice tombe en empathie avec ce hors-la-loi, tout en étant déchiré, consterné, bouleversé dans son for intérieur par l’amoralité de ce qu’il entend, le pire étant les meurtres carrément gratuits que ce type raconte sans l’ombre apparente d’un regret ; je pense notamment à cette histoire du pauvre chinois, dans le port de Shanghai, qui se prend une balle dans la tête en croisant Jean-Baptiste Buisson, juste parce que ce dernier voulait prouver à la compagne qui lui donnait le bras qu’il était un homme, selon la terminologie virile du milieu.

Quelques jours avant d’attaquer la rédaction proprement dite de cet ouvrage (il n’en est pas le nègre, il le cosigne en auteur avec Jean-Baptiste Buisson), Maurice s’ouvre à moi de ses états d’âmes. « Il te raconte des trucs incroyables, aventureux ou épouvantables. C’est des loups, ces mecs là, faut pas se tromper. En même temps, tu as là un authentique historique du pourquoi et comment se développe la pègre en France… Une épopée humaine qui va bien au-delà de la fiction.

– Hum, hum, et à propos, comment vas-tu gérer le récit ?

– Comment ça ?

– Ouais, tu joues ça à la première personne, le Je te mettant à sa place ; à la seconde, le Tu du dialogue ; à la troisième personne, au Il de la fiction ?

– Arrête ! Tu me poses là une méchante question qui me turlupine depuis un moment… et à laquelle je n’ai toujours pas trouvé de réponse. Ça me réveille la nuit tu sais… un peu comme le Capitaine Haddock à qui un couillon demande s’il dort avec la barbe au-dessus ou en-dessous des draps. A partir de là, Haddock, qui ne s’est jamais posé la question, n’en dort plus car confronté au problème. »

– Donc je suis le couillon du Capitaine.

– C’est ça… Avec Le Nuss, Jean-Pierre, je me retrouve dépositaire de secrets dont je me passerais bien. On bosse dans mon jardin de Château-Landon. Tu vois comment elle est ma cabane, adossée à un mur donnant sur une ruelle où circule quand même du monde ? Je flippe de ce que les passants pourraient entendre… Avec lui, en effet, on passe en revue tout ce qui est catalogué en casses du siècle. L’autre jour, j’évoque le fameux casse, récent, de la poste de Strasbourg. Il me dit : « Arrête ton magnéto ». J’arrête l’engin, et là il me déballe tout, le montage du coup, son déroulé, et bien sûr les noms des voyous qui l’ont fait. Du coup je sais tout sur une affaire dont l’enquête occupe toujours les flics ; ils ont chopé les gars, oui, le Gang des Lyonnais, mais ils n’ont en fait aucune preuve. »

J’avais bien fait de poser la question sur l’axe de rédaction, Maurice en effet ne le résoudra pas mais, au contraire, va jouer avec. Si vous avez l’opportunité de lire son Dernier Mandrin (on le trouve, d’occase, sur Internet, éditions Grasset), outre l’aventure invraisemblable des frères Buisson, vous y découvrirez une sociologique histoire de la pègre et constaterez que Maurice utilise tour à tour les trois potentialités : le Je narratif, le Tu de l’entretien, le Il du roman. Avec le talent de conteur de Maurice, ça donne un scénario de biopic, comme on dit maintenant, qui mériterait bien un nouveau film : Voyou Story.

Ci-dessous, Maurice Frot en Service Après Vente à la télévision en 1977. Sur le canapé à ses côtés un Père Noël corse, en face : Jean-Baptiste Buisson.

On est maintenant en 1978 et, depuis quelques mois, avec mes camarades Isabelle Plume, Norbert Ména et Michel Glize, j’ai monté un café-théâtre, La Murisserie de Bananes, dans une ancienne murisserie à côté du Trou des Halles, celui-là même qui, une fois comblé, va nous donner le Forum des Halles. Quelle aventure, encore, que la transformation de cet atelier du sculpteur Norbert Ména en salle de spectacle ! Ça fera l’objet d’un autre chapitre, restons sur Maurice pour l’heure. Ici, je vais faire oeuvre de pure fainéantise, je vais me citer moi-même, soit reprendre un passage de mon roman Histoire à vous couper l’envie d’être pauve. Ce roman raconte le casse du siècle, celui de la Banque de France, et est bien sûr une totale fiction (bien dommage, le héros, Zoro, un pied-nickelé qui me ressemble fort, en ressort richissime). Outre quelques petits faits inspirés de ma vie réelle – les auteurs ne cherchent pas loin leur inspiration -, un seul chapitre de ce roman est totalement authentique, la fameuse soirée que le héros de l’histoire passe avec Monsieur Georges, parrain notable. Dans ce roman, bien sûr, j’ai changé certains patronymes, notamment celui de ce Monsieur Georges. Logique car il s’agissait d’une fiction, et par ailleurs prudent vu que le dénommé Georges existe vraiment, ou existait en tout cas à l’époque ; peut-être est-il mort depuis, c’est possible, d’autant que dans son milieu, c’est le mot, l’espérance de vie est nettement plus courte qu’ailleurs. Donc je laisse le récit de cet événement – authentique dans ses détails, je le rappelle – tel quel, vous n’aurez en effet aucun mal à retrouver mes personnages camouflés ici derrière leur pseudo.

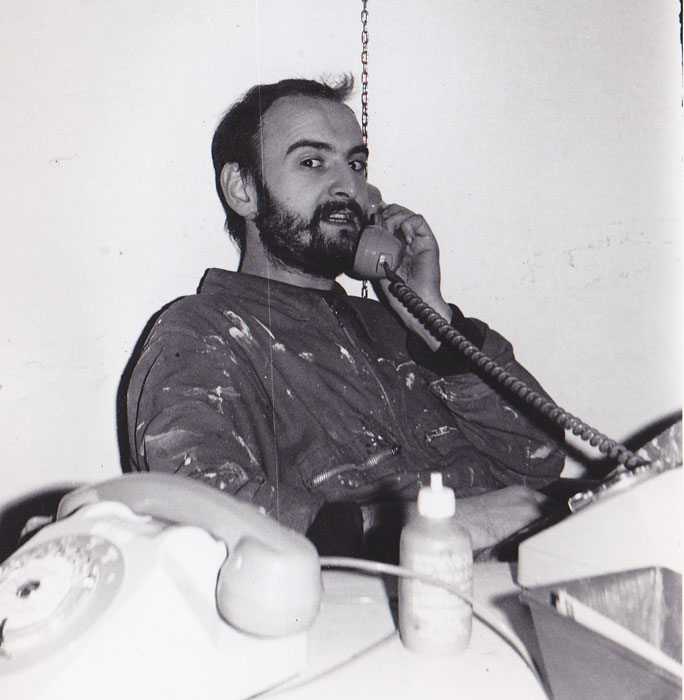

En préambule, ce diaporama où l’on retrouve, en plein travaux pour notre café-théâtre, Isabelle Plume, Norbert Ména, Michel Glize et moi, au téléphone comme d’hab’.

Extrait de Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre :

C’est dans ce haut lieu d’extase culturelle qu’un jour le téléphone sonne. Comme souvent dans ce cas je décroche. Au bout du fil c’est Max.

« Salut Zoro. Ca va ?

— Ça va. »

Patati-patata-patatère.

« Dis-moi Zoro, j’ai un truc à te demander, rapport à mon dernier bouquin. »

Max, grand écrivain célinien, plus connu du public sous le nom mérité de Maximilien Fort, venait de vivre une aventure littéraire des plus rocambolesques. Sa plume anarchisante lui avait valu d’être le biographe attitré du patriarche des truands, Jean-Baptiste Arbust, plus connu des services de police sous le nom mérité de La Casse. Max avait ainsi consigné les mémoires d’un éléphant du grand banditisme qui, à quatre-vingts balais passés, était plus prompt à balancer des pruneaux qu’à sucrer les fraises. Bien que sans complaisance aucune pour les malfrats, ce récit objectif de quatre-vingts ans de pègre avait reçu l’imprimatur du milieu, le parrainage des Parrains.

Dès sa sortie, le bouquin s’était méchamment fait aligner par un critique littéraire, coup de pied de l’âne qui t’hypothèque sérieux le succès en librairie. Le journaliste en question ne sut jamais à quoi il échappait… Max eut en effet toutes les peines du monde à convaincre le milieu de renoncer à un droit de réponse du style direct dans la tronche, direct les urgences.

« Mon vieux truand va avoir quatre vingt-cinq ans, continue Max au téléphone. Pour l’occasion il va quitter son petit pavillon de Lyon et monter à Paris. Y a bon nombre de gens qui veulent joyeusement fêter cet anniversaire. Quand je dis des gens… c’est ses amis. Ceux de l’entourage proche, ses copains de Paris, de Villeurbanne, de Grenoble, de Marseille… suis-je clair ? »

Il l’était on ne peut plus. La maison Malfrat voulait organiser une soirée et cherchait un endroit sympa. Calme aussi. Max leur avait parlé de notre café-théâtre. Ils étaient prêts à louer la salle.

« Il suffirait de prévoir un vestiaire plus large qu’à l’ordinaire… pour l’artillerie, rigole Max.

— Je serais curieux de découvrir l’allure de ces gentilshommes à sulfateuses.

— Tu vas être déçu. Ceux-là font plus chefs d’entreprises qu’apaches… Tu penses donc que cette soirée est du domaine du faisable ? »

Bien sûr ça l’était. C’est toujours fantastique d’afficher complet, si en plus le public fait spectacle, c’est Byzance.

« Ok, me dit Max. Dans la semaine, tu vas recevoir la visite d’un homme tout à fait charmant, Monsieur Georges il s’appelle. Il vient en repérage. Tu restes calme, mais sous ses allures toutes simples, ce mec n’est jamais que le grand patron du milieu à Paris. Je ne peux pas te préciser quel soir il déboule, c’est pas le genre à communiquer son planning. T’attends pas à voir Al Pacino, je te le répète, tu serais déçu. Il a plutôt l’air d’un cadre supérieur, l’attaché-case en moins. »

Trois jours plus tard se pointait Monsieur Georges, pardessus sombre foulard blanc, encadré d’une créature genre splendide et chère, et d’un aimable karatéka frais émoulu de centrale. Le big boss des mafieux parisiens n’était pas big. Taille moyenne, quarantaine soignée, il semblait plus voué aux fauteuils des conseils d’administration qu’a la chaise électrique. Derrière les Rayban à verres orange qui lui surplombaient le sourire, je lui trouvais toutefois un drôle de truc dans le regard, ces yeux-là étaient assurément sensibles à la lumière… sensibles qu’à ça.

Ce soir-là on avait Areski et Brigitte Fontaine à l’affiche. Monsieur Georges et ses amis s’étaient installés pour le spectacle. Carrément barré avec Areski et Fontaine… Nos invités du milieu n’étaient pas dans le leur. Fourrure et alpaga, ils détonnaient dans notre clientèle comme nitro dans glycérine. D’ordinaire on sirotait une limonade en écoutant la ritournelle. Eux ils avaient commandé le champ. D’entrée. On avait dû en emprunter au bistrot d’à côté.

Vingt-deux heures et des poussières. Areski a rangé ses percus, Brigitte Fontaine sa folie douce et mon trio m’a rejoint dans notre resto du premier étage. On s’attable.

« On va reprendre du champagne », sourit Monsieur Georges.

On mange un morceau arrosé de bulles tandis que la discussion part sur le show-biz et les Variétés. Monsieur Georges et ses amis ont les goûts grand public de monsieur tout le monde.

« On a été voir Sardou, c’était bourré. Lara Fabian, ça c’est la classe ! Scheller ? Souchon, M. ? J’ai pas vu. C’est bien ? »

Le temps passe épaulé des bouteilles qui s’enchaînent. On en est à sucrer le second café quand Monsieur Georges vient à notre affaire :

« C’est sympa votre lieu. Ça pourrait convenir pour notre soirée. Max a dû vous expliquer ? Pour l’anniversaire du vieux on tient à être entre nous, entre gens du même monde, si vous voyez ce que je veux dire…

— Hum… » fais-je prudemment.

Passant du coq à l’âne, il s’enquiert de la recette :

« Ça doit marcher votre truc… c’était plein ce soir. »

Honnête et comptable, je relativise :

« Cent-dix places c’est vite rempli. »

Il éclate de rire. Ma réplique ne méritant pas un tel éclat, je mets ça sur le compte du champagne. Mine de rien on écluse sec et il semblerait que toute la table commence à avoir la tête dans le même sac. Se penchant vers moi il m’attrape la pogne sur la nappe et, un rien paternel, me fait :

« C’est bien votre turf… mais si vous voulez mon avis, c’est pas l’idéal. Vous risquez de ramer pour pas grand-chose. »

Derrière les Rayban, ses yeux pétillants de champagne se portent sur son gorille assis à ma gauche.

« Qu’est-ce que t’en penses, Gérard ? »

Question bien osée à un mec qui mesure sa rapidité d’esprit au dégainage du flingue. Monsieur Georges doit estimer qu’en effet il en demande de trop, car sans attendre de réponse il revient à moi : « L’autre jour, avec mes amis, nous étions invités à l’inauguration du Paradisio… vous devez connaître ? C’est le genre Crazy, en plus classe… très bel endroit, très beau spectacle, de qualité, avec des filles superbes, une mise en scène à tout péter, une machinerie incroyable ! Le client là-dedans s’en sort pas à moins de mille balles par tête. Roteuse à flot et tutti quanti. A propos, y a plus rien à boire… une autre !

— Celle-là, c’est pour la maison, fais-je grand prince.

— Le Paradisio… continue-t-il en me tapotant la main, voilà l’avenir. Et puis ce n’est jamais que du café-concert, n’est-ce-pas, du café-théâtre, mais en plus grand. Vous devriez songer à ça…

— C’est-à-dire… dis-je sans savoir quoi dire.

— Une équipe jeune, dynamique, menant la baraque tambour battant…

— Sans doute. Mais cela demande des moyens que nous n’avons pas.

— L’argent !? s’exclame-t-il le geste large, mais l’argent n’est jamais un problème. L’argent ça se trouve !

Les clopes qu’avec mes camarades on enchaîne depuis un moment attestent que la zone est on ne peut plus fumeur. Du coup, Monsieur Georges fait jaillir un étui à cigares de son veston.

« La répression s’étend… La loi nous interdira bientôt de fumer dans la rue. Dans les gares encore, à l’école, je veux bien, mais maintenant même dans les restos, les bureaux de tabac, partout. No smoking ! à l’américaine… Un cigare ?

— Non merci. »

Il s’emploie à allumer son havane à la bougie fichée dans une bouteille.

« L’est marrant votre diminutif, dit-il entre deux succions. Zoro, ils vous appellent tous ici… Zorowski, Zoro, ouais… marrant. J’adorais la série quand j’étais gosse, « Un cavalier qui surgit hors de la nuit… ». Vous savez ce que ça veut dire, j’imagine, Zorro ? »

Je fais oui d’un coup de menton.

« Tu sais toi, Gérard, ce que ça veut dire Zorro, en Espagnol ?

— Euh… non patron.

— Renard… » et vas-y d’entonner « Renard rusé qui fait sa loi… »

Il m’attrape le poignet par-dessus la table, « Et quelque chose me dit qu’on pourrait être du même monde, hein le renard ! »

— Allez savoir… » fais-je dans un sourire.

Il me lâche la pogne, reste un instant à me regarder en tétant le barreau de chaise, puis m’envoie au ras de la table :

« Je vous dis ça comme ça… parce que vous m’êtes sympathique… si nous trouvions, nous, c’est-à-dire moi et mes amis… une équipe dans votre genre… des jeunes… des battants… avec de l’énergie et de l’expérience… vous en avez, je le sais… bref, une équipe prête à foncer dans une telle entreprise, et bien je pense que nous pourrions participer à l’affaire… et quand je dis participation… une sérieuse, un vrai financement. Combien il faut pour une boîte comme le Paradisio ? Trois barres ? Six… ? L’argent n’est pas un problème. Moi, c’que j’vous en dis… hein?… vous en faites c’que vous voulez.

— J’entends bien, j’entends bien. »

Avoir là, entre seau à champagne et tasses à café, des fantômes de liasses de biftons étalés, pour un théâtreux qui pointe plus que moins au chômage, ça fait bizarre. Après l’époque anar-bobo-cool de ma jeunesse, je m’étais plongé dans le showbizzisme-de-gauche. M’enrégimenter dans le milieu sans avoir fait mes classes, et m’installer tôlier d’une blanchisserie à fric, fut-elle de luxe, m’aurait contraint à une putain d’acrobatie morale ; dans ces années-là, mon éthique souffrait encore de vertige. En riant intérieurement, je notais toutefois la proposition dans ma tronche en me promettant bien de la consigner dans mes mémoires. Dont acte.

On change de sujet. Monsieur Georges, estimant sans doute que mon récit futur de cette soirée se doit de comporter d’autres anecdotes, avise une guitare, l’attrape et, maladroitement, commence à gratter. Do majeur, La majeur, Mi mineur, Sol septième. Le resto est vide. Glize, Plume et Ména, mes compagnons de galère, bouclent la porte et viennent se joindre à nous.

Notre Napoléon du crime nous découvre une voix limitée à la tessiture d’un Jean-Louis Aubert et soudain le récital commence.

« Toutee la muuusike que j’aaaime, elle vient de là elle vient du blues, les môôts ne sont jAmais les mêmeees…»

Il se faisait deux heures du mat et on était loin du plumard. Jusqu’à six plombes, embrumés dans les clopes et l’alcool, il va nous esquinter Halliday – qui n’avait guère besoin de ça car, déjà à l’époque, il s’esquintait lui-même pas mal – puis ressortir ses fonds d’anglais du lycée pour exploser Dylan. Monsieur Georges ne lâche pas la gratte. « En fait, nous avouera-t-il très vite, gamin je voulais devenir chanteur. La scène, ça c’était mon truc. J’ai pas une mauvaise voix, non ? »

Inconsidérée parce que bourrée, ma copine Plume l’avait consolée :

« Maître-chanteur ça paye mieux, r’grettez pas. »

Ça l’avait fait marrer.

Quand l’aube éclaire dix bouteilles sur la nappe, Monsieur Georges fait appeler un taxi alors que je l’imaginais en Hummer blindé. On se quitte sur le trottoir, titubant. Le porte-flingue débute un :

« On va d’abord boulevard…

— Monte Gérard. On verra ça avec le chauffeur. »

C’est bien connu, les potes d’un jour sont les balances de demain. Donc, jamais d’erreur, c’est l’abc du pro, même beurré.

L’anniversaire du patriarche de la grande truanderie ne se fit pas. En tout cas pas chez nous. Le décorum de notre boîte était à l’évidence trop pitoyable pour des types qui fuyaient la misère de leur enfance sans se retourner. Je n’entendis plus jamais parler de Monsieur Georges. A l’époque, m’en suis pas plaint. J’étais loin de m’imaginer qu’un bout de vie plus loin j’allais en avoir besoin.

« Où peut bien se trouver, aujourd’hui, mon empereur de l’ombre ? ai-je demandé à la crêpe de mon assiette.

— A l’ombre », a-t-elle répondu, platement. »

Fin de l’extrait de Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre sur ce qui annonce la suite… Sans vouloir spoiler, selon le terme en vigueur, mon propre bouquin, son héros de fiction va par la suite beaucoup fréquenter ce Monsieur Georges. Et s’y faire passablement peur. Une page de publicité — on n’est en effet jamais si bien servi que par soi-même —, on retrouvera toutes les infos sur ce roman — exceptionnel, n’est-ce-pas, et drôle — ici, dans Otium, au chapitre éponyme : Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre.

Le Dernier Mandrin va éloigner au plus mauvais moment Maurice du festival dont il a posé la première pierre avec son créateur, Daniel Colling : Le Printemps de Bourges. 40 ans après, alors qu’il prépare le 40e anniversaire du festival, Colling s’en souvient encore : « Au moment de mettre en place le premier Printemps, voilà t’y pas que Maurice se tire pour écrire son bouquin sur le Jean-Baptiste Buisson ! Je pouvais pas le retenir, l’écriture, c’était son truc, mais bref, je me retrouve planté, tout seul à me débattre avec la mise en chantier du barnum. » Mais Maurice reviendra très vite, au Printemps, et durant 18 ans en sera le directeur artistique, éclairé.

Après deux décennies de bons et intelligents services au Printemps de Bourges, il l’abandonnera en 1995 avec comme ambition définitive de reprendre l’écriture. Il veut s’y recoltiner car il n’entend plus être le con du verdict à l’emporte-pièce de Françoise Verny. Noyé dans la télévision pour ma part, je ne le vois plus trop depuis mon propre départ du Printemps de Bourges en 89. Si ce n’était que moi… Maurice va en effet radicaliser sa posture en s’isolant du monde. Radical un peu à la Ferré. Marrant comme après des décennies d’éloignement de Léo, il le retrouve, d’une certaine manière, en épousant la même attitude de repli du monde. L’âge y est pour beaucoup, c’est vrai, avec ce temps qui nous est compté et qui passe ; mais Maurice veut s’immerger dans l’écriture et il estime, à tort ou à raison, que la vie, et ce qu’il y a dedans, les autres, lui ont coupé les plumes des ailes, l’ont collé au tarmac d’un quotidien où on lit les livres des autres comme on regarde au ciel passer ces avions que l’on n’a pas su prendre.

Si Léo Ferré, en Toscane, se veut entouré de sa famille, de ses amis, ce ne sera pas le choix de Maurice qui coupe violemment les ponts, ne répond même plus au téléphone. Son attitude avec ses proches dans les dernières années de sa vie nous suggère une sorte d’amertume. Si c’est ça, il a tort. Tu ne peux pas en vouloir à la Vie ; la Vie te donne la vie. Point. Et c’est déjà splendide. On peut juste remercier.

Son appart parisien devient un îlot de solitude où il n’y a plus que des dimanches. L’enchaînement des dimanches… C’est un drôle de truc que je connais bien depuis que, moi aussi, je suis en retraite sociale ; heureusement qu’il y a l’agenda de mon ordi, sinon je serai bien infoutu de savoir chaque matin où j’en suis dans la semaine. Le problème de Maurice, c’est qu’il a aussi et surtout flingué le vendredi, celui de Robinson Crusoé ; il ne lui reste donc que l’écriture, c’est son Wilson, ce compagnon-ballon de Tom Hanks dans Seul au monde. Que s’est-il passé sur son îlot ? Je ne sais pas, peut-être que, un beau jour, le vent a emporté Wilson au large…

Et le 6 septembre 2004, Maurice Frot s’éteint à l’hôpital de Brunoy.

Il y a un fantasme assurément commun à plein de mecs, pas un truc féminin, c’est la cabane dans les arbres. Dès qu’ils sont en âge de grimper aux arbres, les mecs commencent à tirer des plans sur l’érection – de ériger, verbe typiquement masculin – d’une plateforme dans les branches. Dès que posée, ils s’y réfugient, trouvant là une sorte de position fœtale, naturelle car en bois, protégés en hauteur des attaques de prédateurs. Ça nous vient de loin, ce réflexe, de la protohistoire, c’est sûr. Et ça ne s’arrange pas avec les années qui passent. Moi, par exemple, j’ai désormais ma cabane dans les arbres, c’est le chalet où j’écris, une forteresse d’où j’observe la plaine « par où l’ennemi viendra », comme disait le Grand Jacques. Ce goût de la cabane, je le partageais avec Maurice. A l’époque où pour lui le contreplaqué, comme on l’a vu plus tôt, n’était pas cher, il s’était bricolé son cabanon à Château-Landon, celui-là même qui allait recevoir les sulfureuses confessions du Jean-Baptiste Buisson. Il avait fait ça de ses blanches mains d’intello, en contreplaqué marine, selon ses précisions d’expert.

Quand je repense au dit cabanon, et que j’en cherche les photos sans rien retrouver si ce n’est moi, barbu-pas-beau, dans son jardin, je sais maintenant pourquoi j’ai voulu adresser ce coup de chapeau à Maurice. Mon Otium a en effet quelque chose comme une dette envers lui. Ce jour là à Château-Landon, je lui avait dis, les yeux dans le vague ou plus précisément sur la bouteille de pastis dont il avait tiré notre apéro : « J’aimerais bien écrire ma vie… »

– T’as quel âge m’avait répondu Maurice en souriant, 25 non ?

– 26…

– Et bien, si tu veux mon avis, et tu veux mon avis puisque tu me le demandes… je te conseille d’abord de vivre ta vie. Après, seulement après, tu l’écris. »

Et bah voilà, dont acte, merci Maurice.

Fin de l’histoire.

Bonus

Bonus pour nous permettre, l’espace d’une minute, de retrouver le personnage de Maurice. En 2008 et en hommage à Maurice et Popol, Alain Meilland élabore un documentaire à partir des archives de la Maison de la Culture de Bourges : La Voix des Mots. En voici un court extrait où Maurice nous explique d’abord la naissance de l’alexandrin, puis évoque l’envol que prend un poème sur les ailes de la musique.

Oui Popol, ça ajoute, ça ajoute, oh combien… Tu prêches un convaincu, l’image en sus du texte, c’est l’un des postulats premiers d’Otium.

Coming next : 1977 – Avril (1) Un Printemps… à Bourges ?