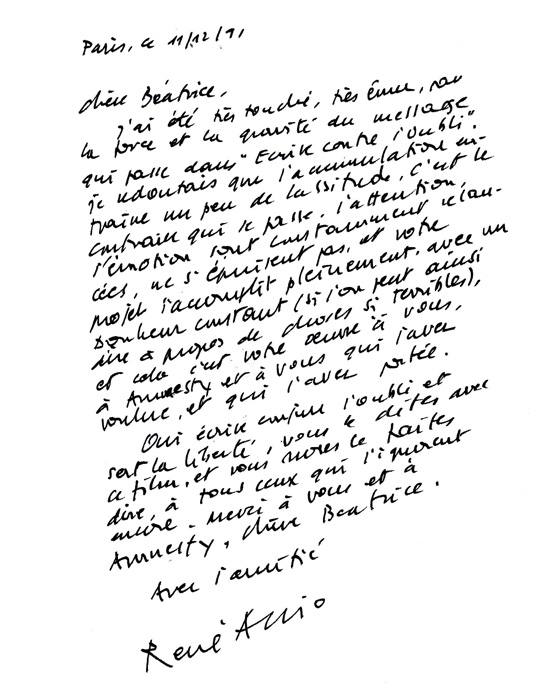

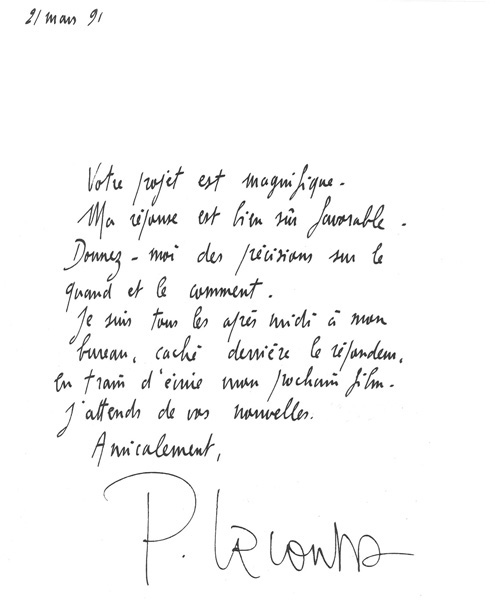

Au tout départ, il y a l’immédiateté de la réponse de Patrice Leconte. Au lendemain du courrier de Béatrice Soulé sur en-tête d’Amnesty qu’il reçoit, un fax arrive à notre bureau :

Au premier rendez-vous dans un resto qui réunit Leconte et Bedos, ces deux-là, à qui l’on n’octroie pas d’entrée de jeu le profil commando, décident d’aller défendre sur le terrain, à Moscou même, le cas d’Alexandre Goldovitch. A peine ont-ils pris cette résolution qu’ils se rappellent que leur formation en art dramatique est plus proche de Louis Jouvet que de Schwarzenegger et ils commencent à avoir la trouille. N’est-ce-pas dangereux ? Si, ça l’est. Pour compenser, à table, ils feront force humour se souvient Béatrice. Noir, bien sûr.

Au départ pour Moscou, Patrice Leconte ne demande que trois boîtes de pellicules. « Pas plus ? s’inquiète-t-on.

– Par souci d’économie, je ne vais pas dépenser de l’argent inutilement. »

Les photos de Leconte et Bedos qui figurent ici ou en début de film ont été faites à Roissy. Ils sourient. Jaune.

Patrice Leconte est un homme d’une rare élégance (sa modestie ne va pas aimer ce passage) qui le rend respectueux du travail des autres, ce qui est rare dans bien des milieux, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Voulant en appeler à ses souvenirs de tournage, je lui envoie un mail, et, comme c’est Patrice Leconte, il me répond dans l’heure. Il me demande quelques jours pour réactiver sa mémoire de poisson rouge, selon son expression, et en fait, comme c’est Patrice Leconte, dès le lendemain matin j’ai un retour de mail avec ses souvenirs. Je lui passe donc la parole.

« C’était il y a bien longtemps mais je me souviens de ces moments, courts mais forts, passés avec Guy Bedos sur la Place Rouge, à Moscou. Je me souviens de nous : Guy, Denis Lenoir chef opérateur, et moi, dans la salle d’embarquement à Roissy. Nous faisions connaissance, et nous n’en menions pas large, ne sachant rien de ce qui nous attendait.

Je me souviens de notre arrivée à Moscou, c’était la première fois pour nous, et nous étions saisis par ce manque évident de gaieté, comme si l’atmosphère, dès l’aéroport, était plombée de quelque chose d’impalpable mais de lourd. Je me souviens de notre soirée à l’hôtel, buvant des vodkas, et dans le même état d’esprit dubitatif qu’à Roissy.

Je me souviens, le matin du tournage, de notre rencontre avec la petite équipe russe. Nous étions là, devant le Kremlin, assez émus en fait ; j’avais juste demandé quelques mètres de travelling, ainsi qu’un tabouret afin que Guy soit assis et non debout pour dire sa lettre. Je ne me souviens pas si notre tournage était sauvage ou bien si nous avions une autorisation. Et si nous avions obtenue cette dernière, au prix de quels mensonges par rapport à ce que nous devions tourner…

Je me souviens que le machiniste reliait entre eux les rails du travelling avec du fil de fer tortillé à la pince universelle. Je me souviens que l’assistant opérateur à qui nous demandions un bout de chatterton nous en avait fourni qu’il avait récupéré des boîtes de pellicule.

Je me souviens que, pendant que l’équipe s’installait, nous sommes allés avec Guy errer dans le Goum, la galerie marchande emblématique toute proche de la Place Rouge. Les étalages des boutiques étaient vides. Aucune marchandise n’était présentée, rien n’était à vendre, quels que fussent les commerces. C’était surréaliste. Nous étions effarés, muets et tristes. Et puis nous sommes, tous les deux, partis dans un fou rire libérateur quand j’ai dit à Guy qu’en fait nous étions piégés par « Surprise Surprises », il y a une caméra là, une autre ici, et que l’animateur n’allait pas tarder à surgir, pour nous libérer de cette supercherie.

Je me souviens que nous avons fait très peu de prises avec Guy et que nous avons quitté la Place Rouge très troublés. »

Alexandre Goldovitch, condamné à 15 ans de camp de travail et 5 ans d’exil intérieur le 2 décembre 1985, sera en fait libéré le 27 septembre 1991. Jamais Amnesty International ne revendiquera cette libération, en revanche je peux pour une fois prendre ce parti : la venue d’un réalisateur de renom et d’un tel interprète, démultipliant de la puissance de l’humour sa plaidoirie pour la liberté, à bien évidemment concouru à la réflexion du Kremlin. Donc, pas Schwarzenegger certes, mais « sans armes ni violence », le bon résultat.

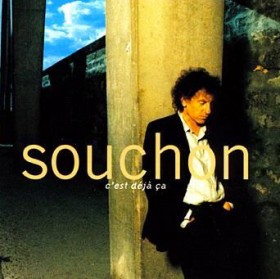

Trois semaines avant le tournage, j’ai notre secrétaire vedette qui fait irruption dans mon bureau alors que je suis au téléphone, essoufflée et cramoisie comme si elle venait de courir un mille mètres, et qui, à grands signes, me signifie d’écourter ma conversation : « J’ai Souchon, Alain Souchon, le chanteur ! pour vous au téléphone. » Visiblement la chanson est plus sa tasse de thé que le cinéma à Christine.

« Bonjour Jean-Pierre, comme vous le savez, je me suis engagé à écrire une chanson pour le film de Claire Denis. Laurent piaffe pour écrire la musique, sauf que je ne parviens pas à écrire le texte, ça ne vient pas. Je ne trouve pas le ton, pas l’axe, pas le truc dont j’ai besoin pour lancer la machine. Et chaque jour qui passe m’angoisse encore plus… Et puis ça doit être l’enjeu qui me bloque, on ne peut pas se tromper, c’est la vie d’un type qui se joue au bout de tout ça. Vous auriez dû choisir quelqu’un d’autre, oh mon Dieu oui… moi, je sens que je ne vais pas être à la hauteur.

– Mais si Alain, c’est dans presque un mois, ça va venir, dis-je pour la jouer anxiolytique.

– Pas presque un mois, trois semaines ! Et avant le tournage, faut encore qu’on passe en studio, ce qui réduit d’autant le timing ! »

Le génial Souchon peut-être ainsi, fragile et doutant soudain de son inspiration et de son talent.

Et puis un beau matin, il a trouvé le truc, souchonnesque, une allitération : « Et je rêve que Soudan mon pays soudain se soulève, rêvez c’est déjà ça… » Allitération que nous applaudissons mais qui va nous valoir quelques angoisses. A notre tour.

Sur cette chanson, Claire Denis fait une très belle composition, en noir et blanc, comme elle l’anticipe auprès de Souchon dès de leur première rencontre, et Laurent Voulzy signe une musique envoutante comme il sait les faire, avec ces envols de violons quand disparaît la voix, cordes qui voient ensuite l’entrée de ces percussions faisant battre le cœur de l’Afrique.

Un des principes d’Amnesty, pour légitimer leurs actions prônant la non-violence, est de ne jamais appeler à l’insurrection, au soulèvement. Qu’avons-nous dans cette chanson ? « Soudan mon pays soudain se soulève… » ; enthousiasmé par l’art poétique quand on reçut le texte, par la beauté de l’enregistrement à la sortie du studio, personne, et Béatrice Soulé la première, personne n’a percuté sur le « se soulève ». Mais la direction d’Amnesty si. Et c’est le clash, en interne, entre Amnesty et nous. « Appel au soulèvement, on ne peut laisser passez ça, c’est contraire à nos principes mêmes ! »

Et la chanson, que Souchon se fit tant d’angoisses à sortir, est dans la boîte, l’équipe prête à tourner… Claire Denis et Alain Souchon ne surent jamais combien d’arguments Béatrice, fonçant au siège d’Amnesty, dut faire valoir pour qu’ils finissent par valider le texte. Ainsi sauva-t-elle ce tournage.

Et heureusement, car, outre que cette chanson portée en images est superbe, quelques mois après la sortie du film : « J’ai Virgin pour toi au téléphone.

– Voilà, Monsieur Souchon est en train de terminer un disque et il estime que la chanson « C’est déjà ça » devrait y figurer. Nous avons vu le clip que Claire Denis a réalisé, il est magnifique, et donc on voudrait en obtenir les droits, gracieusement bien sûr vu qu’Alain Souchon et Laurent Voulzy ont fait ça sans rémunération.

– Euh… Et bien, la première des choses, c’est d’avoir l’accord de Madame Denis pour quelque chose qui n’est pas un clip mais un film, bien que cela puisse y ressembler. Au-delà de ça, vous n’avez pas été sans remarquer que ce film a été fait pour Amnesty et ce dans le cadre d’une production qui reste à cette heure, je vous en informe et j’en suis au demeurant désolé, déficitaire. Donc, si Claire Denis en accepte le principe, il faudra à ce moment là que Virgin casse sa tirelire car ce clip, comme vous dites, ne pourra être gracieux. »

Claire Denis a bien sûr donné son autorisation, Virgin a payé la facture – bien moins élevée que le coût d’un nouveau clip à produire – et cette chanson « C’est déjà ça », sur laquelle il a galéré, a finalement été un des tubes de Souchon (« C’est déjà ça » sera d’ailleurs repris comme titre générique de son 9e album). Les droits SACEM de Souchon et Voulzy ont été abandonnés au profit d’Amnesty International, quant à Claire Denis, elle a fait parvenir de l’argent à Ushari Ahmed Mahmoud, qui lui a été transmis, via Amnesty Londres, par l’intermédiaire d’une paroisse religieuse du Soudan, avec recommandation de ne pas compromettre l’homme libéré en tentant de le joindre.

Ushari Ahmed Mahmoud, après deux ans d’emprisonnement dans les prisons soudanaises et 7 ans de résidence surveillée, a été libéré en 1991.

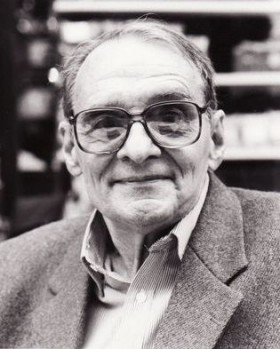

Si René Allio applaudit à l’idée des 30 courts pour Amnesty, il sera tout de suite extrêmement dubitatif sur la même chose rassemblée en un seul long métrage. Et il le fera savoir à Béatrice : « Vous allez vous ramasser, le collage des 30 films va être irregardable. » Sauf qu’on n’a pas le choix, une part conséquente du financement alloué par Canal+ est sur son budget cinéma et on est donc dans l’obligation de le produire, ce long métrage.

Et on arrive à la soirée du 10 décembre 1991, au Pathé-Marignan des Champs-Élysées, où le long métrage est projeté pour la première fois devant un parterre prestigieux, notamment assuré par une majeure partie de nos 60 personnalités, dont René Allio. Au lendemain de cette projection, Allio envoie une missive à Béatrice où il fait amende honorable, reconnaissant qu’il s’est trompé…

Ce prisonnier est ici un cas d’école pour Amnesty. En effet, Vythialingam Skandarajah, qui a vu sa demande d’asile politique rejetée par le Royaume Uni et qui sera expulsé vers son pays d’origine, le Sri Lanka, en 1987 – il y sera emprisonné et torturé -, sera libéré en 1989, soit deux ans avant notre production Écrire contre l’oubli. En revenant sur ce cas, exemplaire, Amnesty entendait donc démonter combien un refus de droits d’asile, mal analysé, pouvait avoir des conséquences dramatiques. Vythialingam Skandarajah s’en sortira au final – la Grande Bretagne revenant sur sa décision et lui accordant, certes un peu tardivement, le droit d’asile – mais il a juste failli mourir entre temps.

Pour commenter ce film, j’ai fait appel à la mémoire de Romain Goupil car le tournage fut chaud, comme on dit, et il s’en souvient bien. Comme Birkin ou le couple Leconte-Bedos, Romain, qui peut avoir peur, comme tout le monde, a malgré tout tenu à payer de sa personne en allant sur le terrain même, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit, comme on l’a vu dans le film, de Gaza.

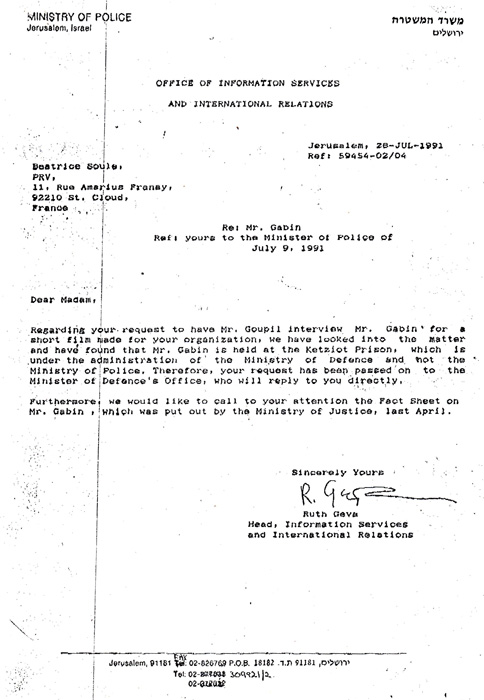

En amont du tournage, Romain décide que l’on doit tenter les choses de manière très officielle, histoire de voir comment réagissent les autorités israéliennes. Donc on commence par envoyer des fax au Ministère de l’Intérieur à Tel-Aviv. Ce ministère nous renvoie vers l’armée qui, elle, botte en touche vers d’autres services, direction des prisons ou Shin Beth, je ne sais plus. Notre demande d’interview de Abd al Ra’uf Gabin joue donc les patates chaudes pendant quinze jours entre des autorités qui la prennent avec des pincettes car émanant tout de même d’une organisation comme Amnesty International. A l’issue de ces rebonds de fax en fax, on finit par recevoir une réponse. Négative, pas de rencontre possible avec ce prisonnier.

« Qu’à cela ne tienne, dit Romain, on n’annule pas le tournage, j’y vais quand même, je tenterai, à l’arrache, de forcer les portes. »

Le jour du départ, je me souviens de l’avoir accompagné à Roissy où, avant même qu’il ne prenne l’avion, on a bien compris que ça n’allait pas être simple. Romain avait son billet sur El Al, la compagnie israélienne ; je ne sais pas comment c’est aujourd’hui, ça n’a guère dû changer, mais quand tu embarques sur El Al, que tu sois réalisateur de films ou n’importe qui, tu passes par un entretien, le mot est faible, par un interrogatoire dirigé par de jeunes gens, charmants bien que peu souriants, dont on sent bien qu’ils ont fait leur classe au Mossad. Après que Romain ait fait la queue dans la file en attendant son tour, et alors que nous observions, derrière notre ligne jaune, chaque voyageur rester cinq bonnes minutes en entretien avec une charmante brunette ne lâchant rien sur ces questions, pointues, arrive le tour de notre ami Romain. Goupil étant un pseudo (le nom de résistant de son papa durant la guerre), Romain présente son passeport sous son état civil officiel : Charpentier. Et c’est parti : « Nom du père, de la mère, domicile, etc., avez-vous déjà voyagé dans des pays arabes, avez-vous des amis palestiniens, êtes-vous proche de terroristes, quel est l’objet de votre séjour en Israël ? Ah, vous allez faire des repérages pour un projet de long métrage… » Et ça dure. Dix bonnes minutes, soit le double de ceux qui le précédaient. La fille finit par dire « Parfait, ne bougez pas » et elle se barre avec le passeport de Romain. Une minute après, nous arrive un beau jeune homme aux yeux bleus, passeport en main, et c’est reparti : « Nom du père, de la mère, amis palestiniens ? C’est quoi le sujet de votre long métrage…? » Romain reste d’un calme olympien, en allumant toutefois une cigarette, car l’on pouvait encore fumer à Roissy en 91, mais, l’observant, je me dis qu’on est quand même dans une ambiance Midnight Express car des gouttes de sueur perlent à la racine de ses cheveux et descendent le long des tempes. Encore dix minutes et le gars disparaît à son tour, toujours en embarquant le passeport. Pour nous encourager, le personnel du comptoir El Al nous dit : « C’est foutu, l’avion est en train d’embarquer, vous allez le rater. » Et de fait, il n’y a plus personne autour de nous, tous les voyageurs sont passés en salle d’embarquement.

A moins deux minutes de la dead line, le bel israélien revient, rend son passeport à Romain et lui dit : « C’est bon, mais dépêchez-vous, vous avez juste le temps de monter dedans. » Et Romain de courir en traînant sa valoche où est stockée la pellicule.

Il était pour moi évident, à ce moment là, que notre projet de film avait fait le tour des services et que les agents israéliens, à Roissy, savaient pertinemment que Charpentier et Goupil ne faisaient qu’un.

Débarqué à Tel-Aviv, Romain rencontre un avocat, antenne d’Amnesty sur le terrain, qui l’informe que Abd al Ra’uf Gabin vient juste d’être libéré et est rentré chez lui à Gaza. L’interview va donc être possible. Romain rencontre aussi son équipe technique israélienne, obédience de gauche, des sympathisants des Droits de l’Homme mais qui, pour autant, doivent rester prudents, ils refuseront par exemple de dormir à Gaza et rentreront côté israélien chaque soir. Romain, lui, va s’installer dans un hôtel de la bande de Gaza qui n’en a que le nom, un pauvre bâtiment tenu par une femme connaissant tout l’aréopage du Fatah vu que, tout le monde, à un moment où un autre, a séjourné chez elle.

Romain procède à l’itv de son palestinien mais le tournage est précaire, quasi commando, rapide car Abd al Ra’uf Gabin risque de repartir en taule du jour au lendemain. D’autant que passés les innombrables check point des militaires israéliens, la tension à Gaza est palpable, recrues israéliennes armées de pied en cap sur les toits, couvre-feu chaque soir à 19H suivi des projecteurs qui s’allument pour surveiller les rues. Pour ne rien simplifier, deux mouvements politiques palestiniens s’opposent sur le territoire et on assiste déjà, se souvient Goupil, à une montée en puissance de la faction religieuse, le Hamas, avec notamment l’apparition des femmes voilées.

Le fait qu’il vienne faire un film sur un palestinien protège, relativement, Romain Goupil mais tout reste instable quand des factions s’opposent et quand, visiblement, c’est une équipe israélienne qui tourne. Il se souvient d’un moment, délicat, où il faillit être la cible d’une guerre des pierres. Il venait de finir une prise de vue sur le mur de bidons qu’on voit dans le film, emblématique de cette ville coupée du monde, et faisait des plans de coupe sur un étal de légumes dans un marché. Tournage terminé, Romain dit au-revoir, ou bye, au commerçant mais quelqu’un croit soudain entendre le salut shalom. Et là, en quelques secondes, part la spirale de la violence, le cailloutage de la voiture où l’équipe doit se replier précipitamment.

Au retour, même scénario à l’aéroport Ben Gourion avec un interrogatoire qui n’en finit pas, « ils se relayaient à quatre », tant et si bien que Romain rate ce coup ci son avion et devra se déclarer heureux de déjà pouvoir prendre le suivant. Ses interlocuteurs veulent en l’occurrence savoir où est passée la pellicule qu’il a amenée avec lui pour ses repérages. Ils en seront pour leur frais, Romain a été prudent, les boîtes sont à l’ambassade de France et elles sortiront d’Israël par la valise diplomatique.

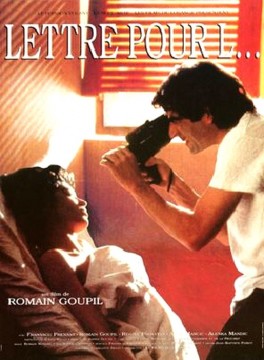

Romain Goupil ne retournera en Palestine que deux ans plus tard, en 93, pour le tournage de son long métrage Lettre pour L, une comédie dramatique où une ancienne histoire d’amour entre un réalisateur et son égérie – interprétée par la comédienne et réalisatrice Franssou Prenant – est prétexte à faire le bilan des combats idéologiques passés et de nombre d’illusions perdues. Au fond, on n’avait menti qu’à moitié en 91, Romain avait vraiment fait des repérages.

Abd al Ra’uf Gabin, arrêté en août 1990 par l’état d’Israël, « interné administratif » soit sans procès, torturé, est libéré le 21 août 1991, ce qui lui permettra de rencontrer Goupil, puis réemprisonné le 26 février 1992. A l’heure de ce récit, 2017, nous ne savons pas ce qu’il est advenu de lui.

CAC 40 avec nous !

Je m’aperçois que j’ai lâché un plus haut l’affaire du financement, laborieux, de toute cette prod, sans expliquer comment elle se poursuit. Car si elle va de l’avant, c’est qu’il a bien fallu résoudre, positivement, le problème.

Béatrice Soulé est une femme de réseaux, ce qui n’est pas du tout péjoratif mais plutôt conseillé quand tu te lances dans une telle entreprise. Par l’ami du beau-frère du cousin de la nièce, elle se retrouve, juste avant l’été, dans le bureau du PDG d’une des grandes entreprises du CAC 40. Que je ne nommerai pas. Ce représentant d’un capitalisme intelligent – ça existe quoiqu’en pensent nos politiques oeuvrant aux extrêmes – est sensible à la cause que lui présente Béatrice et lui dit : « N’y allons pas par quatre chemins, il vous manque combien pour boucler votre budget ? »

– Tant, lui dit Béa.

– Ah oui quand même… Bon, je ne peux pas couvrir tout ça mais sans doute une bonne partie, que diriez-vous de tant ? (Et même sans chiffre, on sent que c’est pas mal.)

– Ah oui quand même… Et bien ma réponse ne va pas vous surprendre (et ne surprendra personne non plus), je dis oui.

– A une condition ce nonobstant (ils parlent bien les PDG), nous serons ici en absolu mécénat, j’entends par absolu que notre entreprise n’apparaîtra nulle part, ni en communication ni au générique du film. »

Et c’est pourquoi, même trois décennies plus tard, vous ne saurez pas qui a fait qu’Écrire contre l’oubli se fasse. Je précise toutefois pour les éventuels mauvais esprits, que ladite entreprise du CAC 40 ne touchait en aucune façon aux commerces des armes.

Quand Béatrice revient de son rendez-vous, on sent bien à son sourire en banane qu’il a été constructif. « On était parti sans tout à fait l’espoir d’y arriver, maintenant que l’on a couvert une majeure partie du budget de fabrication, on est désormais sûr d’arriver au bout. Reste à savoir dans quel état de fatigue, mais ça, c’est accessoire. ».

Comme le dit la formule : « Les peuples heureux n’ont pas d’histoire ». C’est le cas pour ce film où mes camarades et moi-même se souviennent d’un tournage sans aucun problème, hors le trac d’Hubert Reeves à aborder un thème le faisant, brutalement, redescendre de ses Poussières d’Étoiles, et la difficulté à garer les voitures de l’équipe de prod dans le quartier de l’appart de Reeves où est tourné le film.

Ici on retrouve la patte du documentariste d’exception qu’est Kramer, habile à mêler le naturalisme à la fiction et à télescoper les sons dans une mouvance godardienne. Et puis cette très bonne idée, simple, d’aller tourner ces musiciens péruviens puisqu’il te vient à l’idée que, avant de faire la manche dans le métro, l’un était peut-être physicien et l’autre prisonnier d’opinion.

Fidel Intusca Fernandez, arrêté en 1990, a été détenu et torturé dans une prison péruvienne. A la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête n’a été engagée sur les allégations de torture.

Quel beau texte que celui rédigé par le biologiste François Jacob… sans doute un des plus réussis, par sa simplicité même, du fait que tout y est dit, ou presque. C’est pour cela que j’ai mis, en exergue à ces chapitres Écrire contre l’oubli, cette phrase qui n’est jamais de trop de rappeler : « L’un des pires fléaux de l’humanité, c’est la certitude d’avoir raison, c’est le besoin de vouloir, coûte que coûte, faire malgré eux le bonheur des hommes. »

Laurence Miller, aujourd’hui grande productrice pour la télévision, a commencé sa carrière en stagiaire sur cette série de films. Elle se souvient que pour son tout premier jour parmi nous on l’envoie porter des photos de Fidel Castro à Alain Resnais. « Ah, dès le premier jour, plongée dans le grand bain avec, juste, Alain Resnais. Je sonne à une porte d’appart, et c’est le mythe lui-même, avec sa magnifique crinière blanche, qui ouvre. Bonjour Monsieur Resnais, Laurence Miller, je vous apporte des photos.

– Vous êtes de la famille de Claude ?

– Ah Monsieur Resnais, je vais commencer à vous décevoir…

– Non non, c’est pas grave, entrez. »

Viviane Baubry-Gautier se souvient pour sa part de la préparation et du tournage où Resnais arrivait toujours avec un petit sac à dos. « Il est charmant votre sac, commente Viviane.

– C’est mon cartable, avec mon quatre heure, chaque matin Sabine me le prépare pour que je ne manque de rien. Voyez, un peu de potage dans le tupperware, des gâteaux, une petite bouteille d’eau, et une écharpe. »

« C’est Alain Resnais, se souvient Geneviève Sérieyx, qui avait choisi, entre tous les films, de réaliser celui sur un prisonnier cubain. François Jacob, prix Nobel de médecine et lui étaient tous deux impressionnants par leur dimension humaine jointe à une profonde modestie. Alain Resnais nous avait dit : « Je ne sais pas si je saurai faire ce film ».

Malgré la simple et totale efficacité de son film, Resnais restera jusqu’au bout dubitatif. Martine Grenier réceptionne un coup de fil pour Béatrice où Resnais la convie à la projection de la copie de travail. Mais c’est maintenant tout de suite et Béatrice n’est pas au bureau. « Je me retrouve, moi assistante de Béatrice, se souvient Martine, missionnée pour aller voir le film et éventuellement le critiquer. Tu me vois, moi, dire à un monument comme Resnais : « Ça c’est bien, ça, ça l’est moins ». Ah la panique. Je vois le film que je trouve émouvant et précis, j’en fais part immédiatement au réalisateur qui lui fait la moue.

– Merci, vous êtes gentille, mais je n’en suis pas satisfait, pour moi, j’ai raté certains effets que j’envisageais d’avoir.

– Mais non, Monsieur Resnais, mais non… et me voilà à remonter le moral d’Alain Resnais.

Les initiés noteront un nouveau scoop dans ce film : Alain Resnais, absolument rétif, comme Cartier-Bresson, à ce qu’on le photographie, accepte exceptionnellement ici les clichés qu’opère Martine Voyeux ; quand on regarde la photo en début de film où, main sur le col du trench coat, il est comme fautif, on le sent tout prêt à sortir du cadre en courant.

Le cubain Esteban Gonzalez Gonzalez, arrêté le 23 septembre 1989 et condamné à 7 ans de prison, sera libéré en mai 1992.

Là encore, très beau texte de Chantal Akerman, servi on ne peut mieux par Catherine Deneuve et enveloppé par la douceur du violoncelle de Sonia Wieder Atherton. Et ça à l’air de rien, cette interprétation de Deneuve mais, là aussi, « C’est un métier ». Pourquoi ? Parce que le travelling de ce plan séquence va en fait jusqu’au passage pour piétons en bas de la rue, mais on n’en voit pas les rails car l’image a été obscurcie pour les faire disparaître. Si Catherine Deneuve avance, un pied devant l’autre, comme un mannequin dans un défilé de mode, c’est qu’elle doit à chaque pas, en regardant droit devant elle l’optique de la caméra, enjamber les traverses du rail. Tout en disant son texte… Laurence Miller, la stagiaire de l’époque et qui aura décidément occupé bien des postes sur la production, sera retenue comme doublure lumière sur le tournage, car même silhouette que Deneuve. C’est donc elle qui devra s’entrainer au difficile exercice de ne pas se foutre les petons dans les rails car elle doit garder la tête haute et ne pas regarder ses pieds. On se moque d’elle à ainsi la voir tenter de garder l’équilibre : « Essayez pour voir, les rigolos, nous lance-t-elle, mais ne venez pas vous plaindre si vous vous retrouver le nez par terre. »

En prime, il faisait grand froid sur ce tournage de nuit équipé dans une rue du 20e arrondissement (retenue car c’est une des rares rues parisiennes encore pavées, pavés qu’au final d’ailleurs on ne voit plus, compte tenu du fait qu’il a fallu obscurcir l’image pour les raisons évoquées plus haut). Grand froid donc et Catherine Deneuve, sur sa robe, n’a que l’imper. Viviane Baubry-Gautier, la voyant transie, lui amène une couverture, que refuse Deneuve : « Non, car quand on va faire les prises, j’aurai encore plus froid ».

Pour expliciter ce mariage Deneuve – Akerman, il faut remonter de quelques mois plus tôt à l’interview qu’avait donnée Chantal Akerman et où elle se lançait dans une diatribe sur le cinéma dit commercial par opposition au cinéma dit d’auteur. Dont elle était un tenant. Interview qui n’avait pas échappée à Catherine Deneuve et qu’elle avait trouvée sans doute un rien manichéenne, elle qui certes était une icône du cinéma grand public mais qui avait su, maintes fois, être l’interprète de films plus pointus (Buñuel, Varda, Cavalier, Truffaut, Ferreri, etc.). Sachant cela, et connaissant le caractère forgé de notre Deneuve nationale, on ne s’étonnera pas que, lorsque lui est présentée la liste des réalisateurs prêts à s’investir pour Amnesty, elle retienne sans hésitation Chantal Akerman. Choix qui, rapporté quelques jours plus tard à la réalisatrice, va sur le coup la surprendre mais pas l’étonner bien longtemps, son interview faisant pierre d’achoppement entre elles deux.

Puis vient la réunion de préparation où se rencontrent, pour la première fois, les deux femmes. Viviane Baubry-Gautier se souvient qu’elles seront parfaitement courtoises, mais en même temps impressionnées, et l’une et l’autre, de se retrouver face à face. Toutes deux traqueuses donc, Chantal Akerman dira au sortir du rendez-vous : « Mais au fond, ça c’est très bien passé. » Comme quoi, évitons d’être par trop tranché sur ces univers du cinéma bourgeois versus militant, car il n’y a qu’un seul 7e art, avec des registres différents, et ses protagonistes savent parfaitement travailler de concert quand la cause le nécessite.

On aura un fichu problème, technique, avec ce film lors de la postproduction du long métrage. Sans rentrer dans un cours de cinéma, on peut simplifier en disant que la vitesse de défilement à la télé est de 25 images/seconde alors qu’au cinéma elle est de 24. Pour le court-métrage d’Akerman à la télé, no souci, mais quand on réduit la vitesse pour l’adaptation cinéma au long métrage, le changement de fréquence images fait que cela modifie de façon quasi imperceptible le son, et notamment la musique. Imperceptible certes, sauf pour l’oreille de Chantal Akerman qui soudain n’entend plus que ça : « Mais le violoncelle de Sonia pleure ! Ah ça, c’est pas jouable. Une solution, dit-elle saisit par l’angoisse : il suffit de ne pas mettre mon film dans le long métrage ! »

Bah voyons. Roger Ikhlef sort alors la grosse voix, celle qui pétrifie tout le monde : « Soustraire ce bel instant avec Deneuve pour un léger pleurage dont, au final, personne ne se rendra compte, hors Sonia Wieder Atherton, serait une folie !»

Passé l’énervement de l’instant, Chantal Akerman acceptera le travail sur le son que feront les techniciens de LTC et donc son film ne manquera pas à l’appel.

Laurent Crespel, pour sa part, à un souvenir perso de Chantal Akerman : « C’est la femme qui m’a sauvé la vie. On prépare la prise de nuit dans cette rue quand tout à coup, arrivant de nulle part et tous feux éteints, surgit une voiture. C’est Akerman qui me tire violemment par le dos alors que la trajectoire de la voiture menace de m’envoyer dans le décor… Ouf ! Déjà que j’avais commencé la production avec un pied dans le plâtre, sans son réflexe je repartais, au mieux, à l’hosto.

Les responsables de la mort de la salvadorienne Febe Elisabeth Velasquez, tuée dans un attentat le 31 octobre 1989, n’ont jamais été arrêtés.

Avec cette voix sensuelle, légèrement cassée, où l’on retrouve les vibrations de la voix de son père, Marie Trintignant nous fait pénétrer au cœur du drame de cette famille dont la joie de vivre s’évanouit dans la barbarie. Avec ce deuil qui ne peut s’instaurer car la disparition, brutale, de l’être aimé l’en empêche. C’est sans doute pour ça, pour ces destins qui se voient détruire, violemment, pour ce parallèle entre la disparition de José Ramon Garcia Gomez et celle de Marie Trintignant, que j’ai toujours un peu de mal à revoir ces images.

Nadine Trintignant, forte de l’interprétation douce de sa fille, fait ici une élégante composition entre gros plan sur son interprète et paysages mexicains. Au réel, on voit ici un village d’Andalousie. Béatrice Soulé, qui avait précédemment cosigné un documentaire sur le flamenciste-chévrier El Cabrero (ce docu, dont le texte est signé Martine Voyeux, raconte l’insolite quotidien d’une star du flamenco qui, dès qu’il lâche la guitare, retourne s’occuper de ses chèvres), Béatrice, donc, conseille à Nadine le tournage dans ce village à proximité de Séville où l’hispanité commune fait que l’on peut se croire au Mexique. Nadine et Marie se verront d’ailleurs invitées à séjourner chez El Cabrero, sa charmante femme Héléna jouant les guides pour les prises de vues.

La photo en début de film nous montre Nadine en train de fixer une perruque sur la tête de sa fille. Et ici l’histoire se boucle avec celle que je racontais plus haut, puisque pénétrant malgré moi l’intimité de la famille Trintignant-Corneau, j’avais débarqué chez eux le jour même où Marie venait d’avoir un accident de voiture et s’était explosé le front dans le pare-brise. D’où la perruque pour dissimuler la cicatrice encore visible.

Laurent Crespel se souvient avec attendrissement du tournage : « Je suis l’assistant de Nadine et, tout de suite, s’installe une respectueuse complicité. Elle avait demandé peu de moyens, juste de quoi faire le plan fixe tourné dans le rez-de-chaussée sur jardin de son appartement du Marais qu’elle occupait avec Alain Corneau. Marie doit filer chez le perruquier. D’autorité, Philippe Poirier l’emmène dans sa voiture. Logique somme toute pour le régisseur de la production qu’il était. Alors que j’avais rêvé d’y aller vu que Nadine avait annoncé à sa fille que c’est moi qui l’accompagnerais… J’apprends à leur retour, bien long, qu’il y avait des embouteillages et que Philippe a eu le temps de papoter avec elle. « C’est une fille adorable » me dit Philippe, ce dont je ne doutais pas, « J’ai passé un moment carrément privilégié… » là aussi, pas de doute. Bref, la double peine mais pas vraiment lieu de me plaindre. Je me souviens aussi de brèves incursions sur le tournage de François Cluzet (compagnon à l’époque de Marie Trintignant). Était-il un jaloux en puissance, me suis-je dit, inquiet de tous ces techniciens gravitant autour de sa compagne ? J’eusse été lui, amoureux d’une aussi sublime femme, j’aurais certainement fait de même. »

Le mexicain José Ramon Garcia Gomez, disparu le 16 décembre 1988, n’a jamais été officiellement retrouvé. Geneviève Sérieyx se souvient que quelques temps après le 30e anniversaire d’Amnesty International, une info était remontée jusqu’à son siège parisien : des voisins de la famille Gomez avaient eu la preuve, incontestable, de sa mort ; sa famille avait donc pu en être informée, il ne s’agissait plus d’un disparu.

Fin de la 6e partie, à suivre : 1991 – Écrire contre l’oubli, Amnesty International 7/7