Quand je rencontre pour la première fois le comte Stanislas de Lipowski, je suis subjugué, par le personnage et par sa faconde.

Je suis pas le seul à l’être, toute la famille est sous le charme, ma mère bien sûr, mon père Henri Moreau, seule peut-être ma grand-mère maternelle Élisabeth, l’acariâtre, est en défiance ; elle a un sixième sens pour voir venir les embrouilles ; sur ce coup là, elle va pas se tromper. Même si elle se trompe un rien d’obédience en ce qui concerne Stan qu’un vieux fond antisémite lui fait cataloguer de Petit Juif. Certes il fait un mètre soixante mais en revanche y a rien de plus catho que la famille Lipowski, pure souche polonaise, de celle qui te fabrique les papes.

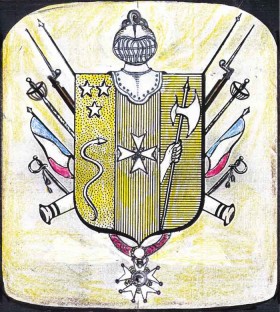

Stanislas de Lipowski débarque en avril 61 à l’usine Moreau, pour commander des sièges – il fait dans la décoration ; dans la seconde, il tombe amoureux des yeux bleus de la patronne, ma mère. Et cette dernière ne va pas être insensible au charme slave de cet incroyable Stan qui, bien que complètement en prise avec son époque, présente un look tout droit sorti de la Recherche de Proust. Faut le dire, il se la joue un peu, le comte, avec son titre, sa chevalière offrant le blason – désargenté – de la famille, sa veste en tweed, sa cravate aussi bleue que ses yeux, et son pantalon d’équitation enfilé dans des bottes en cuir que le bottier de l’École Militaire lui a faites sur mesure, moulées sur la jambe. Ah ! j’oubliais le plus important dans la Proust touch : le monocle !

A cette époque, Stan, 51 ans, ne portait pas de lunettes et quand il s’agissait pour lui de lire quelque chose, il mettait son monocle. Quand il avait fini de lire, il écarquillait l’œil droit et le monocle tombait, élégamment, sur sa poitrine car retenu par un fin cordon.

En 61, j’ai dix ans, et c’est bien la première fois de ma vie que je vois un homme avec un monocle. Ce sera aussi la dernière car quelques années plus tard Stan finira par adopter la Guitry touch, soit des lunettes, comme tout le monde.

Arrivé en client des Moreau en avril 61, il change vite de statut pour devenir ami de la famille. Un proche, de plus en plus proche. Surtout de ma mère. Quand l’année suivante, on recherche un parrain pour ma Confirmation (j’irai jusqu’à là Communion solennelle dans mon parcours catholique, c’est la grasse matinée du dimanche matin qui eut raison de la messe en premier, suivie très vite de la raison tout court pour ce qui est de la foi), qui prend-on en parrain ? Stan naturellement.

Comment vous dire… quand on a un père alcoolique et frappeur, un père qui n’en est pas un, et que l’on voit débouler un personnage comme Stan, soit le genre de type à traverser la place de l’Etoile en 2 CV Citroën, à fond les manettes et les yeux fermés, ou à descendre à cinquante balais un escalier sur les mains, un type qui développe un charme monumental pour séduire le gosse que je suis car le gosse que je suis est le sésame pour ouvrir la forteresse qu’est ma mère, bref, quand on voit débouler ça dans sa vie stressée de petit garçon d’un couple pourri, le choix quant à l’image paternelle est vite fait.

Je ne vais pas vous resservir tout le détail des aventures de ma mère et de son amant en 1962, vu que j’ai déjà tout raconté ici même (cf. 1962 – Novembre, la Nuit des Longs Couteaux), mais je reste toutefois encore un instant sur cette époque pour vous narrer une anecdote qui m’a marqué. En avril 62, Stan vit encore dans sa propre famille à Boulogne-Billancourt. Un beau dimanche midi de ce printemps, les Moreau sont invités à déjeuner chez Stan de Lipowski et sa femme, Andrée. On est à quelques mois de la séparation de corps de ces deux là. A table, mon parrain est volubile, comme d’habitude, en nous servant mille et une histoires. Au dessert, va-t’en savoir comment on en est venu aux armes, Stan nous sort une carabine 22 long rifle. Il nous la vante et rassure ma mère en disant que, bien sûr, elle n’est pas chargée. « D’ailleurs, dit-il en dressant le flingue vers le plafond, si j’appuie sur la gâchette, il ne se passe… » Pan ! dans le lustre, que la balle traverse pour filer direct chez le voisin à l’étage du dessus. Il n’était pas là, apparemment, car personne n’est venu sonner. Ou alors il était mort.

Moi je vous le dis, gamin, tu t’attaches vite à des cowboys qui tirent dans le plafond.

Tout cela nous a éloigné du thème de cette Tentative : le Rabâchage ; en fait, je ne sais pas faire de préambules courts, c’est un défaut dont toutefois mes amantes ne se sont jamais plaint. Revenons donc à nos moutons : à partir de 1963, je vais vivre avec ma maman et mon parrain, que je finirais quand même un beau jour par appeler Papa. A tous les repas de famille, ou d’amis, qui vont suivre durant des années, le bagout de Stan aura toujours le dessus. Très vite, je vais entendre de nouvelles histoires – Stan avait un passé accidenté donc propre aux anecdotes -, mais très vite aussi vais-je ré-entendre des aventures déjà connues, avec il est vrai des variantes, des enluminures, des exagérations voire des mensonges que je me garderai bien de toutefois dénoncer car le respect que j’ai toujours eu pour cet homme qui nous avait, ma mère et moi, sortis de l’enfer, m’interdisait de le contredire.

Ci-dessous une histoire pour le coup inédite de Stan, tournée en 1994, un conte de comte, en quelque sorte.

J’ai donc pris progressivement conscience de la limite qu’ont les adultes en matière de récits et qui les amènent inévitablement au fameux rabâchage. A l’écoute d’une aventure mille fois entendue, et relatée une fois de plus par Stan, avec d’autant plus de fraîcheur et de spontanéité qu’elle s’adressait à de nouveaux amis, soit des gens qui y avaient échappé jusque-là, je faisais comme ma mère, à savoir accrocher un sourire d’attente fixe à mes lèvres tout en regardant mon assiette, l’ensemble soldé par un rire de connivence lors de la chute qu’en connaissance de cause on voyait arriver de loin.

Tout ce que je dis ici n’est pas méchant sur la personne de Stan, ou si c’est méchant, c’est pour tout le monde car tout le monde fait de même. Tout le monde rabâche, on a pas assez de matos pour être original à chaque fois. L’autre jour, à table avec de nouveaux amis – les pires donc, car avec eux on peut ressortir des histoires anciennes, ils ne les connaissent pas -, je raconte je ne sais plus quelle rengaine à succès, du genre qui marche car séduisant tout le monde, et mon regard faisant le tour de la table tombe sur ma femme et mes deux garçons. Ils ont tous trois un sourire figé aux lèvres et regardent leur assiette. Ca m’a foutu un tel choc que je m’en suis interrompu dans mon histoire. Les autres : « Bah, et alors, qu’est-ce que t’as fait ? Continue ! ». J’ai repris laborieusement pour ne pas les laisser en l’air, mais le cœur n’y était plus, j’ai planté la chute, un ange est passé et j’ai dit : « On va sortir le dessert, non ? »

Jusqu’à un certain âge, on fait dans l’original, au-delà, on est dans la reprise. C’est une question de mémoire. J’ai d’ailleurs pris l’habitude quand les circonstances m’amènent à ressortir un récit que ma compagne a entendu x fois, d’exorciser le trouble d’un : « Excuse-moi Caroline pour cette histoire que tu connais par cœur. »

Alors comment faire, comment faire pour ne pas rabâcher ? Y a une solution mais c’est beaucoup de travail. Vous rassembler tous vos souvenirs, vous les mettez en ordre, puis vous faites un ouvrage comme ce webroman Otium. Là, vous avez du matos pour un moment. Mais évitez toutefois d’inviter à dîner des gens qui connaissent le site.

Coming next : Pensées