Y a une chanson que j’aime bien, d’un type que j’aimais bien, j’aimais car il nous a quitté en 2003 suite à un violent coup de poing dans l’estomac asséné par un gangster-cancer : François Béranger. Cette chanson fut d’ailleurs un tube dans les années 70 et lança sa carrière.

Cette chanson c’est Tranche de vie.

Je suis né dans un p’tit village

qu’a un nom pas du tout commun

Bien sûr entouré de bocages

C’est le village de St Martin.

Pour les jeunots qui ne connaissent pas Béranger, je vous invite à cliquez sur la vidéo en dessous, vous verrez que c’est écrit au cordeau, ça sent le vécu et, en prime, c’est cyclique, entêtant, pas étonnant que cela ait fait une tube, surtout en sa date de sortie : 1969…

(Le montage photo sur la vidéo n’est pas extraordinaire, souvent pléonastique, mais c’est ce que j’ai trouvé de moins pire sur le net.)

Quand je tente un flashback – impossible – au jour de ma naissance, va-t’en savoir pourquoi, je pense à cette chanson. Et pourtant je ne suis pas né dans un petit village, encore qu’Argenteuil, en 1951, c’est plus patelin que banlieue.

Je suis né le 16 mai 1951 dans un hosto, comme quasi tout le monde, c’est pas très original. Sauf que dans un hosto, après naissance, t’y restes peu de temps. En ce qui me concerne et d’après le peu d’informations que j’ai sur ces instants, j’y serais resté un peu plus longtemps, quinze jours apparemment. J’étais pas malade, non, je pétais la santé, mais je souffrais d’un mal identitaire. Déjà… Sur l’identitaire, je vais rester pour l’heure nébuleux car la résolution de l’affaire occupera divers chapitres de ce présent roman-photo et ma casquette scénariste m’a appris qu’il convenait de ménager le suspens et de ne pas griller toutes ses cartouches d’entrée.

Ma mère vint me récupérer à l’hosto d’Argenteuil quinze jours après ma naissance. Mon père était-il là ? Probablement. Il était venu contraint de respecter le pacte conjugal, mais en trainant les pieds, car l’arrivée de cet enfant dans le couple devait lui apporter un enthousiasme moyen. Avaient-il déjà des problèmes de couple ? Sûrement. On est au surlendemain de la guerre et, dans cette France qui se reconstruit et a besoin de tout, ma mère se défonce à bosser comme une malade avec sa petite usine de mobilier pour bistrots et le fruit de son labeur commence à payer, le succès pointe son nez. Pendant que ma mère gère l’usine, les ouvriers, les commandes, les idées de meubles, les clients, la comptabilité, la banque, tout quoi, mon père, lui, est le représentant de l’affaire, aujourd’hui on dirait commercial. Son boulot consiste à passer son temps dans les bistrots pour vendre la marchandise, carrière prédestinée pour un ivrogne atavique. Quand il est pas au bistrot, il saute des créatures, comme disait ma grand-mère, c’est à dire des maitresses régulières ou des filles de passage. Faut dire que son côté grand beau gosse, genre Yves Montand, et sa grande gueule, quand l’alcool l’a désinhibée, lui valent un certain succès auprès des femmes.

Sur la photo, je suis sur ses épaules. La photo a dû être prise la matin, on l’aurait faite le soir, lui titubant, j’aurais la tête explosée par terre. J’ai peu de souvenirs heureux avec ce père, les seuls du genre, c’est à peu près ça, être perché sur ses épaules. Au réel, heureux pas sûr car il était grand et ça me foutait le vertige. D’ailleurs, si l’on regarde bien la photo, on y remarque mon peu d’enthousiasme.

A la maison, le soir, il rentre bourré – normal – et comme le pastis lui a servi d’anxiolytique, il est en pleine forme pour frapper ma mère. Le matin, à jeun, il est adorable, Dr Jekyll ; le soir, c’est Hyde. Au fond, son mécanisme était assez simple à comprendre, beaucoup moins à supporter. Je me souviens que bien plus tard qu’en 51, je devais avoir sept ou huit ans, rentrant du cinéma avec ma mère, je l’avais tirée par la main et lui avait dit : « Eh maman, si on rentrait pas à la maison ce soir ? » Pour vous dire l’ambiance.

Donc on va dire que mon père est venu à l’hosto… ne serait-ce que pour conduire la bagnole pendant que ma mère a le gros saucisson que je suis dans les bras. Au-delà de sa charge de chauffeur, il ne pouvait pas ne pas venir, 1) il est juste marié avec ma mère et désormais en charge de famille et 2) il ne déconne pas trop avec son confort car si ma mère se met en vrille du côté de l’usine, il a juste un putain de souci ; picoler, ça y sait, mais quant à faire tourner la bécane, balpeau !

Car elle commence à bien tourner, la bécane de ma mère ; en 51, elle doit avoir juste cinq ouvriers mais elle en comptera six fois plus dix ans plus tard. Comment s’est fait le déclic ? Sur une idée, un déclic justement. Je vous raconterai les années de guerre de mes parents dans une autre histoire (1984 – 17 février, les guerres de ma mère) mais au sortir de cette putain de saloperie, une grande partie de l’Europe n’est pas à genoux, elle est sous terre. Lisez les Mémoires de Guerre de de Gaulle ; dans le tome trois, le Salut, de Gaulle fait une description cataclysmique de la France en 45, et prouve au passage que, outre qu’il est un putain de littérateur, il avait tout compris bien avant tout le monde. Avec l’après-guerre et les Ricains, débarquent en France le Dural et le plastique. Dural, c’est un mot qui va m’accompagner pendant toute mon enfance.

C’est, pour ma mère, du tube en aluminium. C’est léger, résistant, et, avec une cintreuse (à main au début puis électrique par la suite), on lui fait prendre la forme que l’on veut. On rajoute à ces deux éléments un troisième, familial : mon père est issu d’une famille (alcoolique) de vanniers.

Pour survivre pendant la guerre, mes parents faisaient dans le panier en osier. En 46, ma mère fait sa toilette – j’aime bien que, comme moi, ma mère ait des idées en se brossant les dents – et a dans la tête quatre éléments : le Dural, le plastique, la vannerie et le 4e : « Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » Schlack, déclic. Je ne sais pas comment elle s’y prend, probablement avec l’aide de son copain Ferbern (on en reparlera ailleurs), mais elle fait dessiner un modèle de fauteuil, piétement en aluminium, vannerie pour la structure des dossier et assise avec, grande nouveauté car imputrescibles, des fils de plastiques qui remplacent l’osier pour le tressage. Histoire d’en rajouter dans le concept, elle se démerde pour que ce fauteuil soit empilable. Pourquoi ? Parce que son cœur de cible – on parlait pas comme ça en 51, on disait clients tout simplement -, c’est l’Auvergnat, le bistrot, et que l’Auvergnat ça le fait chier de foutre ses chaises de terrasse l’une sur l’autre le soir à la fermeture, il préfère les empiler les unes dans les autres. En plus, ça tient moins de place.

Et c’est avec le secret espoir d’un petit succès qu’elle prend un stand à la Foire de Paris. En fait de petit succès, elle va y faire un buzz grave (on disait pas buzz à l’époque, on… je vous la refais pas, vous avez compris). Les Auvergnats passent devant le stand avec leurs bobonnes, voient l’empilage, s’approchent des fauteuils, tripotent, comprennent, en sortent un, s’assoient.

« Et Germaine, vient poser ton popotin, tu vas voir, c’est très confortable !

– Et en plus, rajoute ma mère sourire en banane, cheveux blond et yeux bleus (vous ai-je dit que ma mère était belle ? look Michèle Morgan, star de l’époque) , vous avez ça pour des années ; ici, c’est du plastique, ça résiste aux intempéries, qu’il pleuve, qu’il vente, ça bouge pas.

– Qu’est-ce t’en dis Germaine, pour la terrasse ?

– T’as raison Léon…

– Comment elle s’appelle votre chaise ? dit Léon.

– Euh… c’est un modèle tout nouveau, des Chaises Moreau.

Au comptoir de la Foire de Paris où notre Auvergnat va boire un coup, parce que les salons, c’est bien mais ça assèche, il croise un collègue : « Dis donc, faut que t’aille voir le Stand Morin.. »

– Moreau corrige sa femme.

– Oui Moreau. Ils ont un modèle, empilable dis donc ! Qu’est-ce tu bois ? »

Et voilà, les Chaises et Fauteuils Moreau étaient lancés. Elle va en vendre un paquet sur cette Foire de Paris, tellement, me racontera-t-elle plus tard, qu’elle n’avait pas prévu assez de bons de commande. Par la suite, elle se fera copier et surcopier, à l’époque on n’avait pas le réflexe de déposer un brevet, et ces chaises là, fabriquées par mes parents ou pas, ont envahi l’Europe, tout le monde a foutu son cul dedans un jour ou l’autre.

Un aparté : faire un roman sur site, comme celui-ci, réserve des surprises, vu que l’on se retrouve en prise directe avec les lecteurs, prise directe car plus rapide, plus simple qu’avec un roman papier où le lecteur doit faire la démarche de joindre l’auteur via son éditeur ou le site de l’auteur. Qui répond quand il peut, ou pas. Ici, le contact s’avère direct, via la rubrique Contact, la bien nommée. L’anecdote qui suit est simple mais manifeste la toute puissance du web, s’il était encore besoin de la démontrer. Une dame possède toujours – et oui, elles sont indestructibles – des chaises Moreau. Il lui vient l’envie de savoir d’où sortent ces chaises. Elle googleise Chaises Henri Moreau et débarque sur mon site. Qu’elle découvre, notamment dans cet épisode « 1951 – 16 mai Moreau ou de Lipowski ? », mais elle va aussi plus loin dans Otium, rit, s’émeut et du coup me contacte. Étant un auteur qui répond, je réponds, et lui demande au passage si elle peut m’envoyer photo d’une de ses chaises. Elle s’exécute et m’envoie la photo de ce que ma mère avait baptisé Bridge, soit un modèle à mi-chemin entre chaise et fauteuil. Dans l’élan, je lui demande aussi une photo de l’étiquette au dos de cette chaise. La voici.

Cela fait des décennies que je ne l’avais pas revue cette étiquette… je retrouve là un numéro niché au creux de ma mémoire, notre téléphone de l’époque, obs 19-65, obs pour Observatoire, il y en a un, de fait, sur les hauteurs de Meudon. Je remarque aussi au passage – ce que j’avais carrément oublié – que la marque est Henri Moreau… Ma mère, bien que tenant la baraque et faisant à peu près tout dans la fabrique, avait tenu à mettre en avant son mari. Il en sera bien ingrat puisque du jour où ma mère l’a quitté, il s’est mis à flamber comme un malade, a planté l’usine, déposé le bilan en trois coups les gros. Un grand merci donc à ma lectrice, Annie Bellier, c’est son nom, pour sa participation active.

Fin de l’aparté, retour au lendemain de cette Foire de Paris à succès où il y a le feu car, maintenant, il faut produire, les commandes en effet ne savent pas attendre. Mes parents achètent une ancienne blanchisserie à Meudon, à trois cent mètres du pavillon qu’ils habitent désormais et qu’ils ont repris en viager au grand-père Moreau. Ils achètent ça une bouchée de pain vu que la blanchisserie s’est pris une bombe et qu’il n’y en a plus que la moitié debout.

Elle se verra reconstruite progressivement avec les années, ça sera l’Usine, dans la famille, « Je vais à l’Usine, j’en reviens, etc. » et deviendra mon terrain de jeu favori. J’y ai été pas mal Zorro dans le terrain vague derrière l’usine ; les fils de plastique me faisaient des lassos, et des bouts de tube en Dural étaient mes épées contre des ennemis pas faciles à terrasser, ces saloperies d’orties géantes qui s’attaquaient à mes guibolles en culottes courtes.

Mais n’anticipons pas et revenons fin mai 1951 où le bébé Moreau arrive au pavillon Moreau. Oui, je sais, « Il s’appelle Moreau ou de Lipowski ? Je n’y comprends plus rien… » Prenez patience, tout vient à point à qui sait attendre, simplement là on en revient au problème identitaire de ma naissance. Don’t worry, ça prendra du temps mais le puzzle finira par se mettre en place.

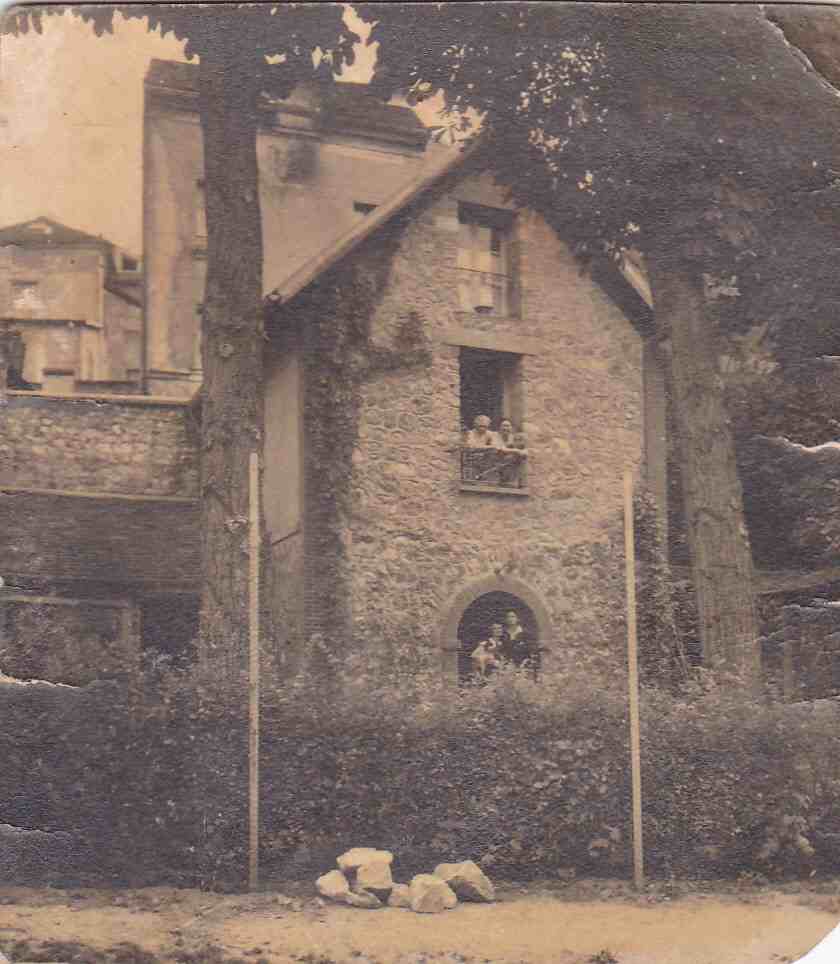

Le pavillon parental, sis dans la quartier du Val-Fleury à Meudon, est toujours là de nos jours (44 rue Abel Vacher si vous voulez aller voir). Fleuri, sans doute, je me souviens pas bien, mais pour ce qui est du Val, c’est un nom qui va m’accompagner toute ma vie. On comprendra plus tard pourquoi, ça fait partie du puzzle que progressivement je vais ici mettre en place.

La maison est adossée en contrebas de la rue des Vignes, souvenir de vendanges disparues depuis belle lurette, et si on précise qu’elle était à l’origine le château d’eau d’un manoir qui à mon époque était devenu une école communale, on aura fait l’essentiel du chemin pour expliquer combien elle était humide, cette baraque.

Pour exemple, mes parents lassés de repeindre sans arrêt le séjour où très vite réapparaissait le salpêtre, furent soulagés de trouver un beau jour (à la Foire de Paris…) une sorte de lambris en bois tressé, comme leurs chaises, qui laissait respirer les murs et ne donnait pas prise à l’humidité rampante.

En bas, le séjour, pas très grand mais quand même suffisant pour qu’avec mon tricycle je puisse faire le tour de la table à fond la caisse ; au fond un escalier menant au premier. L’escalier débouchait dans une sorte de large couloir, ma chambre, au bout duquel s’ouvrait la chambre de mes parents, celle d’où m’arrivaient les gifles et coups que mon père donnait à ma mère. J’ai beaucoup entendu dans les cours de petites écoles « Mort-aux-vaches, Moreau-Vache » mais il est de fait que mon père avait un sens de la relation matrimoniale (et de la sexualité ?) assez vache. Mais je ne pouvais pas dire ça à l’école, mes cons de copains en auraient rajouté.

Au second et dernier étage, le grenier, autre terrain de jeu mais surtout écurie de Ma Lili, un cheval en carton-pâte avec des roulettes et une oreille cassée, que je m’en suis toujours voulu d’avoir cassée, même si peut-être que c’est pas moi mais mon grand couillon de cousin Jean-Claude car il était jaloux de moi et de Ma Lili.

Particularité de ce grenier, il avait une porte qui donnait sur la rue. Moi, les portes qui donnent sur la rue à partir du grenier, à l’époque, je trouvais ça vachement normal et surtout très pratique, car une fois que t’avais piqué la clef, tu pouvais te barrer rejoindre les copains sans que la grand-mère te voit. C’est elle qui me gardait quand maman travaillait à l’usine. Pour expliciter la chose pour peu que ça intéresse, je rappelle que le pavillon était en contrebas de la rue des Vignes et que donc son grenier débouchait là, dans la rue du dessus.

Si on redescend en bas vu qu’on ne peut pas monter plus haut, à gauche de la maison, on avait construit une excroissance, sûrement un ancien atelier, qui était devenue notre cuisine. Les murs de cet ex-château d’eau étaient tellement costauds et épais que, pour aller du séjour à la cuisine, on avait quasiment un mini-couloir. J’ai pas mal de souvenir dans cette cuisine où, au quotidien, on prenait les repas. Je me souviens notamment de la glacière, soit l’ancêtre de ce qui viendra bientôt avec Monsieur Frigidaire, pour laquelle mon père cassait tous les matins des pains de glace au pic à glace. Coup de pot, le jour où il tenta de tuer ma mère, il oublia de s’en servir.

Il y avait aussi les toilettes dans cette cuisine, avec un œil de bœuf. Pour les incultes qui croit qu’on stockait du bétail dans les chiottes, un œil de bœuf est un oculus. Bon, vous allez me dire que ça ne vous aide pas beaucoup, alors disons une fenêtre, ronde. Cet œil de bœuf donnait sur le jardin. J’ai été très fier quand, vers cinq ans, je suis monté sur la tinette des chiottes et que pour la première fois me suis hissé à cet œil de bœuf et ai réussi à voir le jardin. Moins fier quand j’ai glissé et me suis retrouvé les chaussons dans les étrons.

Je me souviens que lors d’un dîner familial dans cette cuisine, je devais avoir trois ans, mon père, bourré normal à cette heure, s’était choppé une colère et avait retourné la table par terre. Le lendemain midi, je déjeunais avec ma mère et ma grand-mère ; visiblement impressionné par la virilité paternelle entraperçue la veille, j’avais pris un verre, l’avais jeté par terre en criant « Comme papa ! ». C’est la seule fois de ma vie où ma mère m’a foutu une gifle ; elle a levé la main, et paf, m’en a allongé une, en disant « Tiens, comme maman ! ».

Je n’ai jamais été frappé, mon père se défoulait suffisamment sur ma mère et s’il avait eu le malheur de lever la main sur moi, il savait que maman lui aurait planté illico un couteau dans le ventre. Qu’elle reçoive des coups, elle en avait pris son parti, mais on ne touchait pas au sacré, et le sacré à la maison, c’était moi, Henri-Paul.

Il y a aussi cette histoire de prénom… J’ai souvent changé de nom dans ma vie, mais aussi de prénom ; après on s’étonne que j’ai des problèmes d’identité. A la naissance, et sur le registre d’état civil, mon prénom c’est Jean-Pierre. Sauf que Jean-Pierre, pour mon père Henri Moreau, ça ne se raccordait pas avec son tronc familial ; c’est qu’on est chiants chez les Chouans, si je puis me permettre cette allitération, on est conservateurs, on l’a vu à la Révolution. Donc il va imposer un nouveau prénom, Henri-Paul, Henri pour reprendre le sien, Paul comme son père. Ma mère, qui déjà avait dû se battre pour m’avoir, laisse pisser et concède ce changement de prénom. De toute façon et très vite, plus personne à la maison ne va m’appeler Henri-Paul car je me rebaptise moi-même avec le tout premier mot que je prononce : Bibi.

Bibi bouscule Henri-Paul, qui ne réapparait que dans des circonstances officielles et/ou administratives, ce diminutif laissant quant à lui définitivement place à Jean-Pierre lors de mes onze ans, soit au moment où débute le divorce nucléaire entre mon père et ma mère. Avec le recul, je note que c’est une bonne chose que le tout premier prénom retenu à ma naissance soit redevenu l’officiel ; en effet, si j’avais gardé Henri-Paul, accolé à de Lipowski, déjà que de Lipowski ça fait un peu prout-prout, Henri-Paul de Lipowski, c’est insortable en société, surtout dans les milieux de gauche.

De l’autre côté de la maison, il y avait la grimpette. C’était une butte de terre ornée de quelques pierres meulières dans lesquelles je cachais des petits indiens en plastique, ceux-ci attendant en embuscade des chevaliers. Faut dire que dès 1958 on a eu la télévision, noir et blanc, et que j’y suivais avec passion le feuilleton Ivanhoé. Adapté de l’œuvre de Walter Scott, le tout jeune Roger Moore y jouait, version casque et armure, une dramaturgie à la Robin des Bois.

Au milieu de la grimpette, un escalier menait à une cabane qui, au haut de ce monticule, se retrouvait de fait au niveau de la rue des Vignes de l’autre côté du mur. Énorme cette grimpette, le Mont-Ventoux quand j’ai sept ans ; je l’ai revu l’autre jour, ce qui nous vaut la photo au-dessus, il a sérieusement rétréci, mon Ventoux. Comme dit Caroline, ma femme : « Quand j’étais petite, les oranges étaient plus grosses ».

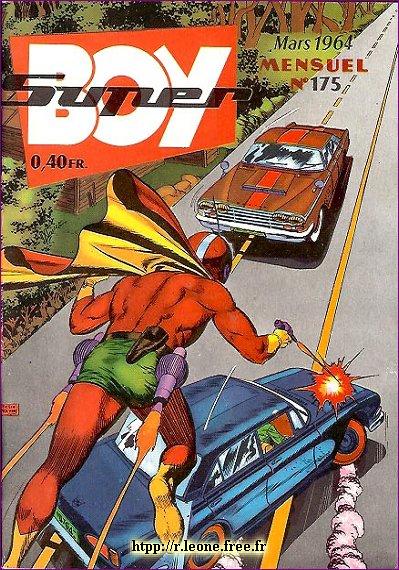

C’est cette même grimpette qui m’a enseigné que je n’étais pas un super-héros. J’ai sept ans, l’âge soi-disant de raison, quand je décide que je vais voler de la fenêtre de ma chambre jusqu’à la grimpette. Un peu comme Superboy, un héros de mes bandes dessinées, bâtard de Superman, mais qui a quand même deux réacteurs à la ceinture. Ma grand-mère étant en cuisine à l’étage du dessous, je m’assois sur le balcon en fer forgé de ma chambre et réfléchis ; vais-je y aller ou me dégonfler ? car il y a bien deux mètres cinquante à traverser dans l’espace, sans le soutien de réacteurs. Je me dis que je suis une mauviette si j’y vais pas, et donc je saute, je vole. Je vole surtout les cinquante premiers centimètres, pour la suite, je retrouve la loi de la pesanteur soit un vautrage de première dans les pierres meulières de la grimpette. Ensuite, genoux explosés et entorse au pied gauche qui a mal négocié une pierre meulière, je vais pleurer auprès de ma grand-mère en altérant un peu le scénario : « J’ai glissé sur une merde de chien dans l’allée ».

Des chiens, au pavillon, j’en ai eu deux. Deux bergers allemands. Le premier, Whisky, superbe, très intelligent, et que personne y m’emmerde quand je me balade avec.

Le second, Val, version Rantanplan côté méninges, le chien a se foutre la gueule dans un réverbère en se retournant pour voir si on le suit. Ce Val, il s’est perdu dans la guerre au divorce, ma mère s’en foutait, elle demandait la garde du gosse, pas celle du chien. Val-Rantanplan, je le verrai pour la dernière fois peu de temps avant de partir en pension, divorce oblige, et il se verra remplacé par un autre Val, sérieusement plus intelligent cette fois-ci. Je vous dis, un Val chez moi en chasse un autre : Val-Fleury le quartier, Val le Rantanplan, puis Val du Collège Royal de Juilly.

Mais ça, c’est une autre histoire. Fin de celle-ci.

Coming next : 1952 – Mai, L’amnésique abime de la mémoire