En février 84, ma mère a de gros problèmes avec ses yeux, elle note quelque part dans son journal qu’elle subira 9 opérations des yeux en trois ans. L’origine du problème vient de cataractes mais aussi de glaucomes qu’on n’a pas su déceler et traiter à temps. L’idée de peut-être finir aveugle, pour elle si active, la panique. Elle me confiera, lors d’entretiens enregistrés, que si elle doit se réveiller aveugle, elle préfère mourir sur la table d’opération. Malheureusement, la vie n’épouse pas toujours vos souhaits, fussent-ils funèbres. Ma maman décédera des suites d’un AVC, mais elle ne se verra pas mourir, si je puis dire, car les glaucomes ont eu raison depuis un moment de l’essentiel de sa vue et les dernières années ne la laissent pas aveugle, certes, mais la plonge dans un brouillard où elle ne distingue plus que des silhouettes.

En février 84, elle est à l’hôpital Necker, pour donc une énième opération des yeux, et je vais la visiter avec un magnéto sous le bras. Pour cet enregistrement, le magnéto est à vue, posé sur le lit. Ici, elle revient sur les années autour de la guerre. La seconde bien sûr. C’est toujours marrant de dire la seconde, comme si la France n’en avait connues que deux au cours de son histoire…

Maman : En 1941, il n’y avait plus rien. On aurait vendu ce que je pense, ça se serait vendu. (Note de l’auteur : Maman est polie, quand elle peut éviter de dire merde, surtout avec le magnéto qui attrape tout, elle évite). On se met à notre compte, un copain nous prête 5000 Francs. 5000 Fr, ça faisait pas grand-chose. Henri (son mari et accessoirement mon père) a pu acheter des bottes d’osier et de l’outillage, c’est tout. On habitait rue Saint Sabin, dans le 11e, à la Bastille. Le copain, Joseph, menuisier du quartier, lui avait donné un petit coin de son atelier pour qu’il fasse ses tressages. Henri avait appris la vannerie à l’école de Fayl-Billot (Haute-Marne), une école d’osiériculture. Tout ce coin là, ce ne sont que des vanniers.

Note de l’auteur : vive le numérique, on va même pouvoir écouter cette séquence dans la voix de ma mère :

JP : Ce patelin, Fayl-Billot, j’en ai entendu parler pendant toute mon enfance.

M. : Maintenant, c’est plus pareil, les vanneries, les paniers, sont faits ailleurs, en Asie, et des vanniers, en Haute-Marne, y en a plus beaucoup… (un silence) J’ai connu Henri au mois de mars 1938. Mon père est mort 15 jours après cette rencontre. En septembre 38, drôle de guerre… Moreau fait son service, il est sergent dans l’aviation, à Étampes. Quand j’ai connu Fernand, mon premier mari avant Henri, j’avais pris mon studio ; pour toutefois ne pas contrarier mon père, je prenais tous mes repas chez mes parents, et rentrais ensuite coucher chez moi. Je travaillais à l’OCP (Office Commercial Pharmaceutique, toujours existant en 2015). On s’est donc connu en 38, avec Henri, et je ne me suis mis en ménage avec lui qu’en 39. Il est libéré de l’armée, il fait ensuite 18 mois comme flic, puis il est renvoyé des flics… Ensuite on se met dans le commerce car partout où il allait, rien ne lui plaisait. Mes paniers, ça marchait. Il arrivait même pas à fournir, tellement j’en vendais. Et puis j’avais mon petit genre de parigote, tu sais, pour les vendre.

JP : C’est là où Mémé te disait : « Ne passe pas dans le quartier pour pas que tes sœurs te voient et aient honte de toi, et si on se croise dans la rue, je change de trottoir ». Ambiance…

M.: Hum… Là-dessus, en 41, on fait la connaissance de M. Ours (Note de l’auteur : orthographe de Ours non garantie, j’ai beau être l’homme qui a vu l’ours, je n’ai jamais connu celui-là). Il venait d’acheter un cinéma à Lambesc (Bouches-du-Rhône) ainsi qu’une villa. Il nous dit : « Si vous veniez là-bas, avec vos paniers, vous feriez de l’or, et vous auriez des ouvriers car il y a de la main d’œuvre dans ce métier, j’en suis convaincu. En plus, vous seriez au-delà de la ligne de démarcation, en zone libre ». Il nous dit ça à Noël. Henri avait fait un peu de résistance, il était recherché par la Gestapo (elle prononce jessetapo). Il me dit : « Il faut que ça se fasse très vite ». Le lendemain, on louait un wagon, on mettait tous nos meubles dedans, et on est parti à Lambesc.

(Ma maman racontant…)

M. : Pour M. Ours, cela avait été trop rapide, il n’avait pas encore trouvé de logement pour nous. Henri, faut dire ce qu’il est, il était démerdard. Moi, ça m’avait rendu malade, tu sais comment je suis, inquiète, pas d’argent, rien, fallait qu’on travaille tout de suite pour manger… Un paysan lui parle de sa villa Saint Mitre, libre. Jolie petite villa, avec un grand jardin, qui touchait la ferme du paysan.

Il y avait un cellier pour faire l’atelier. M. Ours nous avait fait bon effet à Paris, mais arrivé là bas, il ne s’occupait que de son cinéma. Tu sais, j’étais dynamique, je t’assure. Je dis à Henri : « On va faire un tour à Marseille pour voir si on peut avoir des commandes ». Marseille était à 25 km. On n’avait pas de camion, pas de voiture, on avait rien, on prenait l’autocar.

M. : A Marseille, on va au magasin des Trois quartiers et on voit que, en effet, on peut y avoir des commandes. Je dis à Henri : « Tu vas aller à Fayl-Billot, tu vas tâcher d’avoir un ou deux petits gars. » La villa Saint Mitre était grande, avec son premier étage, on pouvait coucher deux gars : « On mettra des matelas par terre, on se débrouillera ». Il revient tout de suite avec deux gars, deux petits jeunes de 16 ou 17 ans. Je leur dis : « On lance l’affaire, on va se débrouiller, on va essayer que tout le monde soit heureux ici ». Et le père Ours regardait ça de loin, ne disait rien. On fait livrer de l’osier, il nous dit pas : « Avez-vous besoin d’argent ? » Vu la différence d’âge, on était gêné pour lui demander. On nous fait confiance, on nous livre de l’osier, sans avance… car avant de partir, sur mes bénéfices des paniers, j’avais rendu ses 5000 Fr au Joseph. Je dis à Henri : « Tu vois à Paris, en quelques mois, ça a marché. Ici, avec nos deux gars, ça va être formidable ». Les gars savaient travailler : je dis à Henri : « On ne va pas faire que des paniers pour les fleuristes, on va faire ce qu’on appelle la toilette marseillaise…

JP : La toilette marseillaise ?

M. : C’était des petites valises, mais en osier. On prend des commandes, il se met à travailler avec les deux gars. Un jour débarque le père Ours qui me dit : « Lisette, faudrait qu’on ouvre le livre de comptabilité ». Je lui dis : « Quoi ?! ». « Un registre de commerce, continue-t-il, il vous faut un registre de commerce ». Je lui dis : « Tout est fait Monsieur Ours. Nous sommes arrivés… » – alors là, quand je partais comme ça, il mouftait pas ton père – «… nous sommes arrivés, Monsieur Ours, il n’y avait pas de logement ; vous nous avez laissé à l’hôtel et au restaurant nous débrouiller, vous nous avez laissé allez chercher des ouvriers, sans nous demander seulement où on allait les trouver, vous ne vous êtes occupé de rien ; maintenant que vous voyez qu’il y a deux minables qui travaillent, que moi je me défends en prenant l’autocar pour aller sur Aix et sur Marseille pour prendre des commandes, maintenant vous venez me parler comptabilité !? Nous avons pris notre registre de commerce, tous les papiers sont faits, mais ce n’est pas au nom de Monsieur Ours, c’est au nom de Monsieur Moreau. » Il voulait que ce soit une société ! Je lui dis : « Quand on crée une société, tout le monde y met du sien. Vous, vous n’avez rien fait. »

JP : Il n’avait pas mis un centime…

M. : Rien ! Il nous avait même pas invité à un repas pour nous sortir de l’ornière. Mais moi, je ne me suis jamais laissé faire. Il dit : « Et bien bravo ! », c’était un grand bonhomme très raide, « Bravo ! » Je lui réponds : « Vous nous avez mis dans le pétrin, on s’en sort, mais je vous certifie que vous n’aurez pas un centime et qu’on s’en sortira sans vous. » Le gars me dit : « Vous boufferez de la merde ! ». « On s’en fout, je lui réponds, ça fait déjà un bout de temps qu’on en mange, on continuera ».

M. : Sa femme, Édith, lui a dit après, je l’ai su : « Elle a raison. Elle est plus courageuse et franche que toi. Elle dit ce qu’elle a à dire. » Après, on avait tellement de commande, en 6 mois de temps, qu’on faisait travailler les artisans de Fayl-Billot. Ils nous envoyaient la marchandise par le train et nous on faisait nos distributions. Je dis à Henri : « Maintenant, on a un peu de sous, on va acheter une petite voiture, d’occasion, avec une plateforme derrière, pour pouvoir livrer. »

Édith, la femme de l’Ours, était très gentille avec moi ; elle avait 10 ans de différence avec moi et 30 ans avec lui, j’avais 28 ans à l’époque donc elle 38. A ce moment là, pour avoir une voiture, il fallait des bons d’essence. Édith me dit : « Viens Lisette, on va aller à la Kommandantur, mieux vaut que ce soit des femmes là-bas que ton mari ». J’ai tout expliqué à la Kommandantur, j’ai montré mon registre au gars qui causait aussi bien le Français que moi en fin de compte, je lui explique tout et il me demande : « Pourquoi, étant parisienne, vous êtes venu vous perdre par ici ? » Je lui explique qu’on nous a dit qu’ici on aurait du travail et qu’ici on aurait de la main d’œuvre, mais on s’est vite aperçu que ce n’était pas vrai. « C’est bien me dit-il, vous êtes courageuse, vous arriverez dans la vie, vous êtes formidable ! ». Je repars avec mes bons d’essence. On achète la voiture, payable en plusieurs mensualités mais ça ne me faisait pas peur, ça marchait bien. Quand la marchandise arrivait à la gare de Lambesc, il était prévenu, l’autre innocent (l’autre innocent, c’est Henri, mon père), il allait récupérer la marchandise pour faire ses livraisons. Et il recommencé à faire le couillon. Le soir, au lieu de rentrer, il faisait la foire à Marseille, avec des bonnes femmes.

JP : La femme de l’hôtel, quand il était flic, ça c’était la première alerte.

M. : Oui, c’était la première chose, que j’ai eu beaucoup de mal à digérer. Pour te dire la vérité, cela avait foutu un coup de poing terrible à mon amour.

JP : Et à ta confiance…

M. : Quand il allait livrer, il prenait l’habitude de ne pas rentrer le soir. Il m’envoyait un télégramme : « Impossible de rentrer ce soir, je rentrerai demain matin ». Un jour, je me vois encore, j’étais assise sur ma terrasse, me disant : « C’est quelque chose un bonhomme comme ça ! » Mes deux ouvriers étaient dans leur coin attendant que je leur fasse à manger. Je vois un monsieur arriver dans ma grande allée entourée de tilleuls… Un type d’une quarantaine d’années.

JP : L’adresse de la maison, tu t’en souviens ?

M. : Oui, Villa Saint Mitre, en haut de la côte.

JP : tu l’as revue cette maison ?

M. : Oui, avec Stan, elle existe toujours. Ce monsieur arrive à ma hauteur et me dit : « J’ai fait la connaissance de votre mari à Marseille. Je fais de la représentation sur la région ; avec votre mari, on s’est entendu pour que je fasse aussi de la représentation pour vous. J’arrive peut-être mal, vous avez l’air triste. » « Je ne suis pas positivement triste, que je lui réponds, mais mon mari vient de me dire par télégramme qu’il restait à Marseille. » Il me dit : « Il s’ennuie pas votre mari à Marseille… »

JP : En plus, toi, t’étais mignonne…

M. : Il me dit : « Et puis vous servez aussi de bonne à ce que je vois. Écoutez, prenez vos deux ouvriers, je vous paye le restaurant… » Enfin bref, il me remonte un petit peu le moral, le gars. On remonte plus tard du restaurant, avec le gars et mes deux ouvriers, des jeunes, 16, 17 ans, des rigolos, et, dans le noir, je me souviens, on a cueilli des cerises (elle rit). Puis on a mis le tourne-disque et on s’est mis à danser, jusqu’à 5 ou 6 heures du matin… Et, sans arrêt, il répétait : « C’est pour remonter le moral de Madame Moreau. » Enfin bon, on a passé une bonne soirée, sans rien faire de mal, tu vois.

JP : j’aurais bien cru qu’il allait se passer quelque chose avec ce gars là.

M. : Non mais attends… Le gars là avait retenu une chambre à l’hôtel où on était allé dîner, moi je suis remonté dans la mienne, de chambre. Le lendemain, voila que l’autre abruti s’amène de bonne heure, pas trop fier d’avoir découché. Moi, j’avais les quinquets comme ça, car on avait mangé des cerises et dansé toute la nuit, j’étais pas habituée. Moreau me dit : « Mais dis donc, c’est quoi ta tête ? » Au lieu de lui faire des reproches, à ton père, je lui dis : « Écoute, le gars que tu m’as envoyé, drôlement sympa qu’il est ! Je l’ai embauché ! Il nous a payé un de ces gueuletons ! » Moreau dit : « Le dégueulasse, profiter que je ne sois pas là ! » Ce gars là m’avait remonté le moral, il m’avait dit : « Une fille comme vous, vous n’allez pas rester dans votre fond de campagne pendant que votre mari fait la foire ! » Je dis à ton père : « Et je vais te dire quelque chose, Henri, pour commencer, les affaires marchent bien, y a pas besoin que ce soit toujours moi qui fasse la boustifaille des ouvriers… Je ne monte jamais à Paris, je m’ennuie de Maman ; toi tu vas à Marseille faire la foire, OK, moi je monte voir Maman. » Il me dit : « Je ne peux pas t’en empêcher… T’as rendez-vous avec lui ? » Je lui dis : « Non – il savait que j’étais pas menteuse -, si j’avais rendez-vous avec lui, je te le dirais. Le jour où tu seras cocu, tu le sauras. Parce que ça sera fini, je pourrais pas être avec toi et avec l’autre. »

M. : Et alors là, grâce à ce type, ma vie a changé… Petite courageuse, a toujours être en train, le matin, à me dire : « Qu’est-ce que je vais leur faire à manger ? » C’était du souci, il n’y avait rien à manger nulle part, fallait aller dans les fermes, ou sauter dans un autocar pour aller à Aix ou à Salon… De ce jour là, une fois par mois, j’allais à Paris, 5 jours. J’ai dit à Henri : « Tu peux aller à Marseille, découcher, je m’en fous ! » Il n’a plus jamais découché, dis donc, moi présente. Les 5 jours où j’étais absente, je ne sais pas ce qu’il foutait…

JP : Question… Cet homme de 40 ans tu l’as jamais revu ?

M. : Jamais. Pour s’en débarrasser, Moreau lui a écrit qu’on n’avait pas besoin de représentant dans ce coin là. Et dis donc, en en causant, je le revois encore, c’est rigolo, hein, comme y a des choses qui restent. En une soirée, il m’a ouvert les yeux…

JP : Je peux te poser une question indiscrète ?

M. : Hum…

JP : Tu as donc été mariée 20 ans avec Henri ?

M. : On s’est connu j’avais 23 ans, on s’est marié j’en avais 27.

JP : Et tu t’es tirée, t’avais 48 ans…

M. : 47. On est resté ensemble plus de 20 ans.

JP : En dehors de Stan qui est arrivé après (Stanislas de Lipowski, mon 2e père, enfin non, mon 3e…) , y a jamais eu de coup de canif dans le contrat de mariage ? C’est indiscret mais aujourd’hui, y a prescription, on peut en parler…

M. : (elle rit) : Je voudrais pas que tu inscrives mes affaires là… Arrête ton truc.

Coupe du magnéto, donc embargo d’enregistrement et du même coup blanc dans ma mémoire… Reprise de l’enregistrement un peu plus tard.

M. : C’était la fin de la guerre, le 25 août 44, j’avais 30 ans, les Allemands quittaient le pays, les FFI sont descendus de la montagne et ont dit : « On va couper les cheveux de celles qui ont couché avec les Allemands. » Ils viennent chercher ma copine Édith, la femme de M. Ours, qui était la maîtresse du Viennois de la Kommandantur. Elle a appris, ce jour là, qu’en partant, son Viennois venait d’être tué à Orange… Un partisan dit : « Si on coupait aussi les cheveux à sa copine pendant qu’on y est. Comment elle a eu ses bons d’essence ? ». Édith a été très courageuse, elle leur a tenu tête : « Moi oui, j’ai fait ça mais elle, elle n’a couché avec personne ».

M. : J’avais tellement la frousse, et Moreau aussi, qu’on a tout laissé dans la villa Saint Mitre et qu’on est remonté sur Paris où j’avais gardé un petit appart passage Thiéré (à côté de la Bastille), ainsi qu’un grand box quand on livrait sur Paris. On arrive passage Thiéré, Lucienne (sa demi-sœur) était couchée dans notre lit. Elle s’était engueulée avec Mémé. Elle s’accordait plus du tout avec Maman… Faut dire, elle était dure ma mère… Je dis à Henri, qui se serait bien laissé vivre de l’air du temps : « C’est pas parce qu’on a trois sous qu’on ne va rien faire. On va faire sur Paris ce qu’on faisait à Lambesc. »

M. : Me voici parti à la Samaritaine et autres grands magasins. Partout c’était vide… y avait plus rien nulle part… Je prends des commandes de 500 paniers d’une sorte, de 500 paniers d’une autre… Je fais un voyage à Fayl-Billot – ils avaient plus confiance en moi qu’en Henri -, je vois 5 ou 6 artisans, je leur montre les bons de commande et, c’est bon, ils se mettent à travailler pour nous. Je renvoie mes deux ouvriers dans leur pays, je n’avais plus besoin d’eux, je reprends un registre de commerce à Paris, j’organise tout mon bazar… Henri partait avec la camionnette, il la remplissait avec ce qui arrivait au train. Mais ça n’a pas duré, on était en 44… Ça a duré octobre, novembre et décembre. En janvier, Henri est pris, par les FFI, avec une tête de cochon sous le bras. Les Allemands n’étaient plus à Paris mais ça bardait encore en Ardennes. Un copain est venu me prévenir de l’arrestation d’Henri. Ah… ! c’était la dernière traite de ma voiture. Ca m’a fait mal au cœur. Ils ont tout saisi, la voiture, la marchandise, les lois étaient très dures. Ils l’ont foutu en prison, à Chaumont.

M. : Son père, à Henri, trouve rien de plus intelligent que de mourir 15 jours après l’internement à Chaumont. Sa mère m’appelle, je ne lui avais pas dit que son fils était en prison, tout comme je n’avais rien dit à ma mère à moi. Je dis à Lucienne : « Viens habiter avec moi pour ne pas qu’on me critique… », dans le quartier de la Bastille, tu sais, à cette époque là… Sa mère m’appelle donc : « Venez-voir Pépère, il est bien mal ». Je rapplique le voir, il m’aimait bien, mais je ne lui dis pas, à ce pauvre Pépère à l’article de la mort, que son fils est en prison. Je lui dis : « Mince, il est reparti à Marseille où on avait encore des clients à livrer. » « Ca fait rien, dit-il, je vais m’en remettre ».

M. : Sur le seuil du pavillon, celui que tu connais et où on habitera plus tard, je dis à sa mère : « Je reviendrai demain car Pépère n’est pas bien. » Elle : « Faut pas vous faire des idées… ». Elle était je-m’en-foutiste, elle alors ! Je reviens le lendemain alors que toute la matinée le Pépère a demandé : « Elle va venir Lisette ? » Il m’a attendu pour mourir. Je l’ai embrassé, avec toute la sueur de la mort, il m’a regardé, et… il est mort. Tu me connais, moi, quand je me mets à pleurer… Me voila transformée en fontaine. Elle me dit (la mère Moreau) : « Qu’est-ce que vous avez ? » Je dis : « Regardez, il est mort ! » Elle me dit : « Oh bah oui, il est mort. Attendez, restez avec lui, je vais chercher le médecin. » Moi, de rester avec lui, j’étais quand même encore jeune, j’avais peur, j’avais peur… Je lui essuyais la figure, j’avais entendu qu’il faut habiller les morts… C’est pas moi qui l’aurait habillé pour tout au monde. Elle revient avec le toubib, il fait les papiers.

JP : Tu quittes Meudon…

M. : Je rentre chez ma mère, je me mets à pleurer : « Pèpère est mort ». « Ça n’a pas été long » dit elle. « Non, j’ai été prévenue hier, il est mort aujourd’hui. » Je lui dis : « C’est pas tout, Henri est en prison ». « Oh, fait-elle, qu’est-ce qu’il a fait ? » Je la vois encore, elle était en train d’éplucher des poireaux. « Lucienne est revenue habiter avec moi ». « Cette sale rouquine – elle pouvait plus sentir Lucienne –, tu l’as reprise avec toi !? » Trois jours après on enterrait Pépère, et j’ai conduit le deuil. J’avais envoyé un télégramme à Henri et à son chef. Henri m’avait appelé : « Envoie un télégramme à ce monsieur pour qu’il me laisse sortir deux jours pour venir à l’enterrement de mon père. » Manque de pot, on lui a pas donné l’autorisation de venir à l’enterrement. Quelques jours après, je dis à Maman : « Il doit être malheureux, tu te rends compte, là-bas, avec la mort de son père. » « Écoute, dit-elle, vas-y… »

J’arrive à Chaumont, le soir, dans une caserne, il avait neigé en veux-tu en voila, je dis : « Je viens voir Henri Moreau ». Le gars me dit : « Je vais le chercher… Il vient de nous chanter des chansons, qu’est-ce qu’il a une belle voix ! ». « Ah ! je dis, son père vient de mourir, et lui il chante…! ». Il arrive et il me dit : « Tu es venue ! Cherche à me faire sortir, prends un avocat », c’est tout ce qu’il savait dire. Mais il m’avait encore écœuré… Pendant que moi j’avais tous les ennuis… Il me dit : « J’ai un avocat ici. » « Très bien, dis-je, débrouille toi avec lui. » « Ils me demandent 20 000 Fr de caution pour sortir. » Je lui dis : « Je les ai pas. Avec ta bêtise, le camion, la marchandise, on a tout perdu, moi, je n’ai pas 20 000 Fr. J’en suis à me demander comment je vais me retourner. » Il me dit : « Oh toi, je suis tranquille, tu vas bien trouver quelque chose, une nuit ça va te germer. » C’est là où j’ai fait la connaissance de Boquisse… Tu sais, je viens de te raconter cet épisode…

Note de l’auteur : L’épisode Boquisse n’est pas sur la bande quand des années plus tard je retranscris cette conversation. J’en déduis que ce fameux Boquisse est le protagoniste pour lequel ma mère a appliqué sa censure, et donc le premier coup de canif dans le contrat de mariage.

JP : L’histoire du camion, etc. Il te prête un camion…

M. : Oui. Après j’ai travaillé chez lui pendant trois mois, le temps que Moreau, qui n’avait donc pas eu de caution, fasse sa peine à Chaumont. En fait, il avait été condamné à 6 mois. Donc il a fait 3 mois de préventive, à Chaumont, et, longtemps après, trois ans après, il a refait 3 mois à la Santé, ils sont venus le chercher à Meudon.

JP : L’usine de Meudon, comment ça s’est fait ? A l’époque, vous n’étiez toujours pas mariés.

M. : Mais si on était mariés. On était mariés avant de partir à Lambesc (mariage en octobre 1941 à la Mairie du 11e). Je me suis mariée à 26 ans.

JP : Mais là, tu es de retour à Paris 11e ?

M. : Oui. Avec le camion de Boquisse, j’avais fait les livraisons, et, quand c’était dans Paris, on louait une voiture à bras. Avec Lucienne, on poussait toutes les deux pour livrer nos trucs. On avait un succès ! On était jeune, hein, y en a qui nous aidait à pousser, à débarquer, oh, on en a eu des aides, je te le dis.

JP : Tu avais des petites socquettes et tout…

M. : Ah non, je n’ai jamais aimé les socquettes !

M. : Henri revient, il me fait une scène de jalousie pour Boquisse, et je lui réponds : « Faut te remettre à travailler ! » Sa mère vient manger un dimanche… Tu vas voir quelle famille ! Lucienne aussi était là vue qu’elle était toujours fourrée sur mon dos, la frangine. Y avait un poulet… Je me rappelle toujours l’histoire de ce fichu poulet. Henri coupe le poulet ; comme il savait que Lucienne aimait le sot-l’y-laisse, il lui donne. Il sert sa mère qui lui dit : « Non, garde le, le poulet ». Lucienne avait déjà bien attaqué son sot-l’y-laisse, sans faire attention à la belle-mère. Je dis à la belle-mère : « Pourquoi vous ne voulez pas de poulet ? » Elle dit : « Je voulais le sot-l’y-laisse ! » Lucienne, la bouche pleine : « Mais fallait le dire plus tôt ! » On s’est marré avec ça.

JP : Elle était vraiment sérieuse la belle-mère ?

M. : Oui, mais elle était un peu… Tu sais comment elle appelait Henri ? « Ma charmante ».

JP : Pourtant il avait rien d’un homo…

M. : On reçoit une lettre quelques jours après ce repas : « Mes enfants, quand vous lirez cette lettre, je serais morte. J’en ai assez de vivre dans ce grand pavillon seule, etc… » enfin, tout un fromage. L’autre abruti qui se retourne vers moi, qui me fout une paire de baffe, et qui me dit : « C’est à cause du sot-l’y-laisse ! » Je rigole maintenant mais tu te rends compte… Je lui dis : « Quoi ! C’est toi qui a servi Lucienne. » « Je te préviens, dit-il tel quel, tu peux préparer ta valise, si elle est morte, on se sépare. » « Ah bah, je lui dis d’accord, tu me fais tellement chier, on se sépare, je retourne chez maman et puis c’est tout ! »

M. : Il s’en va. Je prépare ma valise, j’étais assise, j’attendais (elle rit), il arrive, me dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? » Je lui dis : « D’abord, ta mère, elle est morte ? ». Il me dit « Non, ah si tu savais… elle est aux Petits Ménages. » C’est un hôpital à Issy les Moulineaux. Quand il est arrivé au pavillon, elle avait préparé une branche de buis, prise dans le jardin, avec de l’eau au pied de son lit, elle avait mis deux candélabres avec des cierges, et puis elle avait avalé je ne sais pas quoi qui lui avait collé une courante, qu’elle baignait dans sa merde. Il me dit : « J’ai appelé Adèle », c’était un blanchisseuse voisine, « on la nettoyée le plus possible, on a appelé une ambulance et on l’a emmené aux Petits Ménages ».

JP : Elle avait quel âge ?

M. : Elle n’était pas si vieille, elle avait dans les soixante ans. Mais elle avait beaucoup bu, voilà le résultat des femmes qui boivent. Il est emmerdé. Il me dit : « Défais ta valise, c’est idiot. ». Je lui dis : « La paire de baffes de ce matin, me faire faire ma valise, me laisser assise à côté toute la journée, je t’assure que tu vas le payer ! Premièrement, je ne m’occupe pas de ta mère, je ne vais pas la voir à l’hôpital, tu t’en occupes, tu fais ce que tu veux, je n’irai pas. » Henri s’en occupe, il la fait sortir de l’hôpital. Un jour, il l’amène chez moi. Elle me dit : « C’est pas bien de ne pas être venue me voir. » Je lui réponds : « J’avais des raisons, à cause de vous j’ai reçu une paire de gifles ». « Sauvage, dit-elle à Henri, t’avais besoin de faire ça !? ». Elle était emmerdée. Elle dit « Ecoutez les enfants, je ne veux plus vivre dans cette maison, je vous la vends. On va s’arranger avec le notaire, vous me paierez tant par mois… » Moi, ça ne m’emballait guère mais Henri, lui, l’idée lui plaisait, retourner à Meudon, avoir le pavillon. Je me laisse faire, ma mère appuie : « Bah t’auras un beau pavillon, ça sera mieux que ta chambre. » Henri me dit : « Tu feras les transformations que tu veux, petit à petit ». Bref, on achète le pavillon. Je dis à la belle-mère : « Mais vous, où allez-vous habitez ? ». « Bah, avec vous ! » Oohh… ! On sortait de chez le notaire, on venait de tout faire. Je dis : « Quoi !? Ah je dis non, rien à faire, vous n’habiterez pas avec moi, j’ai assez à supporter votre fils ».

JP : C’était déjà très tendu avec Henri.

M. : Oui, parce qu’il courait. Mais enfin… il avait quand même de bons retours. Quand je disais, pour les affaires, « On va faire ça ou ça », il avait une confiance illimitée. C’était moi l’âme de la maison. Il dit : « Tu vois, Lisette ne veut pas que tu habites avec nous, bah tu vas aller habiter au grenier. »

JP : Au grenier du pavillon !?

M. : Au grenier du pavillon. Moi je me dis : « Quand même, je vais être critiquée ». Ma mère me dit : « Si tu laisses rester en bas, tu l’as pour toute la vie. Elle est pas vieille… » « Eh bien, je dis, tant pis, qu’on la foute au grenier ». Et les voilà en train d’installer la pièce là-haut. Tous les matins, avec son saut hygiénique, elle faisait tout le tour de la maison pour venir vider le saut dans les waters. Je priais le Bon Dieu que ça change.

JP : Comment elle accédait au grenier, elle avait la clef de la petite porte qui donnait sur la rue derrière ?

M. : Oui, elle était indépendante, mais elle avait aussi la clef du pavillon pour passer par l’intérieur, normalement. Et elle prenait ses repas à la maison. Elle ne faisait que coucher là-haut, et, entretemps, elle chipait tout ce qu’elle pouvait trouver. C’était un panier percé, comme son fils.

JP : Pour picoler ?

M. : Pour picoler, pour aller au cinéma. J’étais malheureuse comme les pierres… J’avais gardé l’atelier passage Thiéré, et je faisais l’aller et retour Meudon-11e. J’avais commencé déjà la forme des fauteuils, je commençais à vouloir faire autre chose.

JP : L’histoire du Dural, c’est pas encore à cette époque.

M. : Non, on commençait à se dire : « Faut qu’on fasse des fauteuils, faut qu’on sorte de la toilette marseillaise, la toilette marseillaise, cela ne va pas durer 107 ans. » On en était déjà à faire des petits salons, on frisait le début.

M. : Un jour, je file à Paris, et le soir quand je rentre, sa mère est pas là. On va au commissariat pour se renseigner, ils nous disent : « Si, Madame Moreau, elle est tombée en sortant du cinéma, elle est à l’hôpital, à Paris, une jambe cassée ». Je dis à Henri : « Tu iras voir ta mère, je ne m’en occupe pas, vous m’en faites trop voir. Par la même occasion, c’est long une jambe cassée, tu lui cherches un refuge autre part, moi, je n’en veux plus. C’est elle ou moi. » Il a senti que j’étais décidée. Je lui dis : « Tu vois, je m’en fous de la maison… »

JP : Tu l’aimais pas, la maison ?

M. : Je ne l’aimais pas, je n’avais pas fait ce que je voulais, la vieille était toujours là, elle me barbait de trop, aussi je dis : « Moi je vais réhabiter rue Claude Tillier, et puis je m’en fous, je retourne travailler à l’OCP, on me prendra, je m’en fous. » Elle est bien restée 3 mois à l’hôpital puis un jour, il me dit : « Ça y est, je lui ai fait comprendre, je lui ai trouvée une place dans une maison de retraite, à Rennes. Elle y sera très heureuse. » Le revenu qu’on lui donnait suffisait pour payer cette maison de retraite. Il me dit : « Tu veux bien que je l’amène quelques jours à la maison, pour préparer sa valise ? ». Je l’ai gardée 2 ou 3 jours ; en 2 ou 3 jours elle m’en a fait de toutes les teintes, elle me traitait de tous les noms, je n’en pouvais plus, bref, le jour dit, il l’embarque avec le train et puis ça y est, débarrassée de la belle-mère. Là, j’avais 32 ou 33 ans, c’est là qu’on acheté le 1 rue du Val (l’usine, à Meudon). C’est là où j’ai commencé les travaux de la maison, c’est là où j’ai pu être un peu heureuse et c’est là… arrête ta machine.

Coupe du magnéto, puis reprise.

JP : Ça tourne… Là, y a l’épisode de la Foire de Bordeaux, la Foire de Lille, la Foire de Marseille (note de l’auteur : il y a donc eu un autre amant durant la coupe du magnéto, ce qui nous porte les comptes à deux amants à ce moment de l’enregistrement).

M. : La dernière foire que j’ai faite, c’est Nantes. Y avait une tornade, tous les meubles s’envolaient, je me suis dit : « Je ne fais plus de foires ». Et puis là je me suis rendu compte qu’Henri en profitait, il tapait dans la caisse, y avait des trous. Je lui ai dit : « C’est fini, tu feras les expos ou on va prendre un représentant qui les fera, mais moi je les fais plus ». Et lui aussi il voyageait beaucoup (qui, l’amant ?), il voyageait pour son bottin. Un jour, je vais danser, il était désinvolte, très gentil (maman oublie carrément la coupe du magnéto et fait donc ici référence à la partie censurée), c’était pas le type à vous serrer. En dansant, je lui dis : « Dans cinq jours je m’en vais à Marseille », j’allais à Marseille pour voir mes revendeurs.

JP : Et tu retrouvais l’autre aussi, à Marseille ?

M. : Ah non, c’était fini, Robert était mort… Quand j’ai connu Gaspard, Robert était mort…

Note de l’auteur : Robert de Marseille… Un de plus à avoir échappé au magnéto. Si l’on récapitule, on a d’abord un potentiel amant en la personne du « représentant » de Lambesc, mais là elle nie qui se soit passé quoique ce soit, donc mettons le de côté ; ensuite on a l’homme qui prête le camion, Boquisse, là c’est quasi sûr ; puis l’homme qui court le monde pour son bottin – Gaspard ? -, ce qui nous en fait deux avérés, et on rajoute maintenant Robert, de Marseille, qui apparaît soudain. Mais ce Robert, de Marseille, n’est-il pas le même que le « représentant de Lambesc »… ? Y a des chances. Total rectifié à cette heure : 3 amants.

M. : Il me dit : « Vous allez à Marseille, c’est rigolo, moi aussi j’ai affaire à Marseille. » Je lui dis : « Ah…». « Vous voulez qu’on se rencontre là-bas ? qu’il me dit, je vous ferai connaître Marseille car je connais des coins bien. » Je lui dis « D’accord ». Et, en effet, il m’a sorti. Ce n’était pas le même genre que l’autre, il était moins riche, il avait l’argent facile mais… bien… gentil, quoi. On est revenu de Marseille et là, on se rencontrait au bal, à l’hôtel. Il était marié, il avait deux enfants, je craignais rien, il n’avait pas envie de quitter sa femme, ni moi mon mari. Et puis une année, en revenant de vacances, c’était l’année d’avant que tu viennes au monde, je me suis dit, alors que j’étais en vacances avec Henri : « J’en ai marre, c’est pas normal, ce gars là, je vais finir par m’y attacher, par sa gentillesse, tu sais quand il se mette à être gentils, les Corses, ils sont charmants, et bien, faut pas, c’est quelque chose de moche qui va traîner ». (Gaspard est donc Corse). En revenant de vacances, il m’a téléphoné et je lui ai dit : « Je veux plus te voir. » Car j’ai eu peur de flancher, tu sais, quand on revoit quelqu’un. Il me dit : « Pourquoi ? » « Parce que c’est moche, toi ce que tu fais à ta femme, moi à mon foyer, et puis je vais te faire une confidence, je veux un enfant. Je vais avoir un enfant. » Il a été un petit peu interloqué, je ne sais plus ce qu’il m’a dit, je ne m’en rappelle pas. Il m’a retéléphoné quelques fois. Il est passé devant la maison. Il savait où j’habitais, où je travaillais, il savait tout. Il passait, il faisait ça (un geste de la main). Il est monté à l’usine, j’étais là, au fond, dans mon bureau. Je l’ai vu entrer. Ca m’a fait un choc. Il avait un bottin sous le bras, en alibi au cas où Moreau soit là. Il était pas là, et il m’a dit : « J’ai mal au cœur, j’ai beaucoup de peine… ». Je lui ai dit : « Et bien tu vas danser, et tu connaitras une autre femme ». « Non, c’est fini a-t-il dit, je n’irai plus danser non plus ». Je lui ai dit : « Moi non plus, tu vois, je n’irais plus danser… car j’ai peur de te rencontrer… et puis, si je te rencontre, hein, c’est pas la peine de recommencer. Je veux recommencer ma vie, j’ai besoin d’avoir un enfant… ». Il me dit : « Qu’est-ce qu’un enfant va t’apporter, ton mari ne te donne rien, ta mère n’est pas tellement tendre », je lui avais fait des confidences… Je lui dis : « C’est décidé, qu’est-ce que tu veux, je suis trop vieille maintenant pour continuer comme ça. Il faut savoir stopper. »

JP : Tu avais quel âge ?

M. : J’avais peut-être 35, 36 ans. Il m’a dit « Je t’ai beaucoup aimé, et je t’aime encore, je ne suis pas prêt de t’oublier ». Tu ne sais pas ce qu’il m’a dit ? Il m’a dit : « Quand je pense à une femme, c’est toi que je vois, parce que tu es belle, je t’aime. » Il me disait toujours : « Quand je regarde tes yeux, je vois ton âme. » Il avait les yeux noirs, comme tous les gens de son pays… Il me disait : « Tu ne peux pas me mentir, je vois ton âme ». Ce gars rude, comme ça, à voir, on aurait dit qu’il était coupé au couteau, et qui avait des mots comme ça, tendres. Des fois je disais à Odette (sa grande amie de l’époque) : « C’est extraordinaire que d’un homme taillé en charpente comme ça puisse sortir des mots si tendres ». Admettons, toi tu dis des mots tendres et ça passe, parce que tu n’es pas efféminé mais tu n’es pas non plus taillé à la serpe. Que lui tu l’aurais vu, il était très brun… Oh, y a un acteur de cinéma italien…

JP : Raf Vallone ?

M. : Oui, c’était un peu ce genre là, en plus mince, et puis je te dis, très masculin, il était très bien comme garçon. Et puis il ne buvait pas, il était bien équilibré, il me causait de ses enfants, gentiment, il me causait même de sa femme. Il me disait : « Ce que je lui fais, elle ne le mérite pas, mais je n’ai plus de désir avec elle en amour. C’est pour ça que je la trompe. Mais il n’est pas question que je la quitte, ni que je la fasse souffrir, elle ne le mérite pas. »

JP : Et il t’aurait dit : « Je la quitte, vivons ensemble ? »

M. : Je lui aurais dit « Oh non ». Pour ses enfants, pour sa femme, et puis elle ne le méritait pas. Si elle était enrhumée, je lui disais : « Elle va mieux ta femme ? » Elle n’avait rien à faire dans notre histoire, sa femme, c’était autre chose.

JP : Et tu l’as revu, ce gars, des années après ?

M. : Non… Oh si… je mens en disant que je ne l’ai pas revu, je l’ai revu à la Ferme d’Issy les Moulineaux (un quartier de la ville). Tu étais tout petit, je te poussais dans ton landau. Il est passé tout doucement avec sa voiture, il m’a regardé, il m’a fait comme ça (geste de la main). Et puis il est parti, il a pas voulu s’arrêter. C’était pas la peine. Bah j’ai eu le cœur qui a battu pendant au mois une heure, dis donc. Surtout que là, après, je n’avais plus rien. Tu sais, avec Henri…

M. : Je me dis : « Tu as pris ta mère chez toi pour que, quand tu travailles, ton Bibi soit heureux ; prend une demi-journée par semaine pour sortir. Cela ne lui fait pas de tort à lui, il souffre pas lui. » Tu vois, j’ai continué à aller danser, peut-être un petit peu moins, j’y suis allé quand même, mais jamais je n’ai pu seulement accepter un verre d’apéritif. Du jour où tu es entré dans ma vie, un gars avec qui j’aurais dansé toute l’après-midi, parce que y a des gars avec qui on s’entend bien pour danser, et puis la plaisanterie agréable et tout, il me donnait un rendez-vous pour aller prendre quelque chose, je lui disais : « Non, c’est inutile d’y compter, je n’irai pas ». Parce que je ne voulais pas recommencer ; quand c’est fini, c’est fini, tu t’es dit que t’y mettais un arrêt, tu sautais le pas, tu n’avais plus la même vie. Voilà. A cause de toi. Non, pas forcément à cause de toi, à cause que je voulais vraiment une vie familiale. J’ai essayé de me rapprocher d’Henri à ce moment là, je me suis dit : « Peut-être que si je l’entoure de plus d’affection… ». Y a rien eu à faire. Il me disait : « Qu’est-ce qui te prend ? » (elle rit). Dans le lit, on était couché l’un à côté de l’autre, comme y avait des mois qu’il n’y avait plus rien, j’essayais de le prendre par le cou, par le bras, il me disait : « Bah qu’est-ce qu’il y a, t’es en chaleur, toi !? » Et je vais te dire, ce n’aurait pas été Stan qui a eu un culot terrible, ça aurait continué comme ça. Tu comprends. Mais lui (Stan), il y tenait à la fille, alors il s’est accroché.

JP : Cela dit, il s’était passé dix ans depuis. Tu avais eu le temps de voir que tes projets, ton système de vie, se soldait par un échec. Sauf le gosse et l’entreprise.

M. : Oui… ça se soldait par un échec, Henri était de pire en pire, et Maman acariâtre, faut dire ce qu’il est, elle était acariâtre, hein ?

M. : J’avais que la joie de mon travail, qui marchait très bien, et toi. C’était les deux seules joies de ma vie. C’est long dix ans, tu sais, d’avoir que ça. Et puis j’étais pas malade, tu comprends, j’étais jeune, pleine d’allant. Dix ans après, lui (Stan), il s’y est pris par la bande, il m’apportait des roses, il ne savait quoi faire… il a été des mois avant d’essayer quoi que ce soit… mais ça fait plaisir à une femme, y a pas de doute, qu’on ait l’air de s’occuper de vous. Y en a un autre qui me faisait un cour terrible, je ne sais pas si tu t’en rappelles…

JP : Qui ?

M. : Tu te rappelles de Roman, le bonhomme qui faisait dans le plastique, qui te donnait de beaux livres ?

JP : Oui, ça, je l’avais vu arriver, lui. Même petit, je l’avais vu arriver. Il était très accroché après ma mère.

M. : J’ai été longtemps sans m’en rendre compte. Quand je me suis mis avec Stan, il est venu me trouver, j’étais toute seule au 5 bis rue Henri Barbusse (magasin de décoration à Meudon que ma mère à ouvert, avec Stan, après avoir quitté Henri Moreau), il est entré dans le magasin et il m’a dit : « Ce que vous avez fait avec lui (Stan), c’était avec moi qui fallait le faire ». Je lui dis : « Comment, vous ne m’avez jamais rien dit, je n’allais pas vous sauter au cou quand même !? ».

JP : Il ne te l’a dit qu’après ?

M. : Il m’a dit : « J’aurais tout fait pour vous, d’ailleurs j’étais libre, j’aurais tout fait pour vous ». Mais je savais pas…

JP : tu étais une femme très désirée.

M. : Oh bah non, j’étais dans le commerce…

JP : Mais ça n’a rien à voir.

M. : Ça en a pas fait 50, écoute !

JP : Ça n’en pas fait 50 parce que tu as laissé fermée la porte, mais tu aurais laissé la porte ouverte, si j’ose dire…

M. : Ah oui, j’avais mon petit succès.

JP : Et puis tu étais belle.

M. : Et puis je causais, je causais assez facilement quand même… Y en a eu aussi un autre qui a été amoureux de moi, c’est… Ferbern. Tu sais, Jacques Ferbern, celui qui faisait ma publicité. Tu te rappelles pas de Jacques Febern ? Avec des yeux très bleus. Et bah, il s’est jamais rien passé. Quatorze ans on a été des camarades…

JP : T’es un peu salope, excuse-moi du terme… Il te faisait pas envie ou quoi ?

M. : Il ne me faisait pas envie…

JP : Attends, c’est celui qui avait sa photo dans un journal ?

M. : Oui, c’est Ferbern. Il est mort que je devais être lui… (Jacques Ferbern, extrait du journal de ma mère, est mort à 42 ans. Elle l’a connu en 1946, à sa première Foire de Paris, il est mort en 60.)

JP : Il est mort que tu devais être avec lui… !?

M. : Ah, bah, je t’avais jamais raconté ça… ? Oh, y a eu un Bon Dieu, pour lui, pour moi, et pour nos deux enfants. Imagine-toi, tu remontes les années, l’année où l’on m’a opéré de l’appendicite, t’avais 7 ans environ. Il vient me voir à la clinique. Voilà un homme qui ne m’avait jamais vue ni en combinaison ni en chemise de nuit, il me voyait juste au bureau. Il vient me voir à la clinique, dis donc, il me voit en chemise de nuit ! Pendant des années, il nous a fait notre publicité dans « Plastique Moderne », gracieusement.

JP : Tu venais d’être opéré de l’appendicite…

M. : Oui, j’étais dans ma belle petite chambre. Là, il me déclare son amour, tout ça, je lui dis : « Écoutez, je suis dans un triste état, c’est pas le moment de me parler de ça, on verra plus tard », et puis… On m’a donc opéré fin juillet.

Juste après, j’avais loué à Perros-Guirec une villa pour tous les quatre, Henri, toi, mémé et moi, même Odette avait pris une chambre d’hôtel là-bas, avec Gaston, son mari. On revient de vacances début septembre. Madame Christophe, de Lyon, me téléphone et me dis : « Lisette, on a une très grosse commande à prendre sur Lyon, une très grande terrasse, il faudrait que vous veniez. » Je dis à Henri : « Bon, je vais aller voir Madeleine à Lyon ». A même moment, voilà Ferbern qui entre dans mon bureau.

JP : Tu ne l’avais pas revu depuis la clinique ?

M. : Peut-être, vaguement, je ne me rappelle plus… Il entend que je dis à Henri que je partirai tel jour à Lyon. Henri me dit : « Ok, organise ça, pars deux trois jours » et il sort du bureau. Ferbern me dit : « Vous allez chez les Christophe ? ». « Oui, dis-je, ils ont une grosse commande à passer ». Il me dit : « Moi, j’ai affaire à St Claude… Vous voulez qu’on parte ensemble ? » Alors là, je savais bien que, hein, si j’y allais… Bon, je lui ai dit : « Oui… » (elle exhale quelque chose comme un soupir).

JP : Donc tu étais un peu moins ferme sur tes positions…

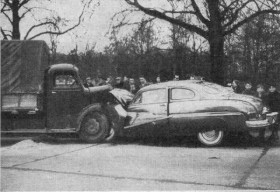

M. : Non, mais il avait eu 14 ans de patience. Alors bon… Mais tu vas voir le destin. Il me dit : « Je vous prendrai avec ma voiture à la Gare de Lyon », pour n’éveiller les soupçons de personne, c’était pas la peine, hein ? Il me dit : « Votre mari vous accompagnera ? ». Je lui dis : « Non, je vais m’organiser pour qu’il ne m’accompagne pas ». C’était deux jours avant. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de Madeleine Christophe, elle me dit : « Lisette, on est à Paris ». Je dis : « Quoi !? ». Elle me dit : « Oui, mon mari a dit que ça va trop retarder, on est monté du coup pour choisir le modèle ». Je me dis : « Merde, mon voyage ! » Mais je m’en foutais, pour te dire. Je téléphone tout de suite à Ferbern et je lui dis : « Les Christophe sont là, je ne peux pas partir ». Il me dit : « Vous me mentez ! ». Je lui dis : « Je vous jure, je suis croyante, je vous jure sur ma petite Sainte Thérèse que les Christophe sont arrivés, c’est une commande tellement urgente, ils veulent même en discuter avec mon mari, je n’ai plus de raison de partir ». Il me dit : « Moi, je suis obligé d’aller à St Claude ». Je lui dis : « Et bien, je vous donne ma parole que, quand vous reviendrez de St Claude, bah tant pis, on fera un 5 à 7 » (elle rit), pour le consoler. Je te jure que c’est vrai, hein Bibi (elle me redonne ici, ce qui est rare car j’ai plus de 30 ans au moment de cet enregistrement, mon surnom de Bibi). J’ai dit : « Tant pis, on verra bien (elle rit), il est peut-être pas prêt de revenir, j’ai le temps de réfléchir. » Dis donc, trois jours plus tard, je reçois une lettre de faire-part, il était mort ! Accident sur la route, en doublant un camion, une grosse voiture… Paf, Il est mort. J’ai cru, en ouvrant cette lettre de mort que… j’allais m’évanouir. Je l’ai dit à Maman.

JP : C’est ta mort que tu voyais… comme quand tu rates un avion qui s’écrase.

M. : Maman, elle me dit : « Qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce qui se passe ? » « Ah, je lui dis, tant pis, tu vas mal me juger, je m’en fous, je vais te dire quelque chose, faut que je le dise à quelqu’un, je vais te dire la vérité ». Elle me dit : « Tu n’avais rien fait avec lui ? J’aurais bien cru. » « Je te jure, jamais rien, jamais rien, pas un baiser sur la bouche, rien ». Tu te rends compte…

M. : Maman me dit : « Écoute, ça te permet d’aller à son enterrement sans arrière-pensées, d’embrasser sa femme. » Tu te rends compte… Il avait un fils de ton âge.

JP : Indépendamment de ta mort, le scandale…

M. : Le scandale si on était mort tous les deux, tu te rends compte ! On serait mort, nous, on aurait plus souffert mais les autres souffraient pour nous. Après, on est allé au convoi… Moi, j’ai pleuré, pleuré ! Henri, en sortant, me dit : « Mais j’en ai honte, j’en ai honte que tu pleures comme ça. » Je lui dis : « 14 ans qu’on a été des bons camarades, et toi t’as pas une larme ! »

JP : Si ça se trouve il se disait : « Y a peut-être un truc entre eux. » Tu sais les mecs, quand un ami est trop prêt de leur femme, ils se méfient.

M. : Je sais pas. Il pouvait pas se méfier, y avait rien entre lui et moi.

JP : Regarde, il ne s’est pas méfié de Stan…

M. : Oui, là, il a bien eu tort… Un peu plus tard, la femme de Ferbern m’a téléphoné : « Vous voulez passez un après-midi avec moi, Lisette, ça me fera plaisir ». J’y suis donc allée, j’ai vu son fils, j’ai vu sa femme et… on a causé de lui. Elle m’a dit : « Ca me fait du bien de causer de lui avec vous, il vous aimait beaucoup. Il admirait la femme d’affaire que vous êtes. Souvent il disait, si toutes les femmes étaient comme ça… Elle a une affaire qui marche bien ; il vous admirait, vous ne pouvez pas savoir comment. » Je lui dis : « Vous savez, on a toujours été que de bons camarades ». Elle me dit : « Je le sais, je le sais bien que vous n’étiez que de bons camarades ». Elle n’avait pas d’arrière-pensées, tu vois.

JP : Ou du moins elle ne te les a pas laissées voir.

M. : J’avais tellement de chagrin, entre camarades, je ne pouvais pas le regretter autrement. Un jour Odette me dit : « Tu sais y a une médium qui n’est pas mauvaise, viens la voir, peut-être que ça va te remonter le moral ». Tu sais ce qu’elle m’a dit la medium ? J’étais seule, elle ne me connaissait pas, elle avait une grosse boule en verre, elle me dit : « Vous Madame, vous avez beaucoup de chagrin en ce moment, vous venez de perdre un être cher, ce n’est pas de votre famille, c’est un ami, c’est peut-être plus qu’un ami, c’est pas un être intime », c’est rigolo hein quand même, « Vous avez énormément de chagrin, mais dites-vous que maintenant… Ah, je le vois, il est heureux, mais il est, il était, couvert de sang… mais il était tellement croyant qu’il partira vers Dieu ». Elle rajoute : « Vous allez encore rêvez de lui une fois, une seule fois, et quand vous mourrez, il viendra vous chercher ». Et elle m’a dit une chose : « C’est un garçon, je ne vous dirais pas son nom de famille, mais il s’appelle Jacques ». Et j’ai rêvé de lui au moins deux mois après, il rentrait dans mon bureau, avec ses beaux yeux bleus, et je le revoyais, je l’ai vu, on a causé… Plus jamais j’ai rêvé de lui. C’est rigolo, hein ?

JP : Il ne reste plus qu’une étape à faire…

M. : Oui, la dernière. Lorsque l’autre jour on m’a emmené, là, sur mon chariot, que j’ai fait ma prière, que si je dois être aveugle, Mon Dieu, faites que je meure pendant l’opération, et puis j’ai eu une pensée… Y en a beaucoup qui viendront me chercher, Jacques sera peut-être là, et puis mon père, j’aimerais que ce soit eux qui viennent me chercher.

Silence, un moment, sur la bande.

Note de l’auteur : heureusement que Stan n’a jamais eu connaissance du contenu de cet enregistrement… C’est marrant comment notre romantisme, notre appétit pour la fiction, le magique, le fantasme, peut prendre une telle place au fin fond de nos jardins secrets. Stan, qui lui aussi avait de magnifiques yeux bleus, point commun avec ce Jacques, a vécu 30 ans avec ma mère ; elle l’aimait, vraiment, son Stan, et déjà profondément à cette époque de l’enregistrement ; toutefois, dans ce jardin secret que, ce jour là, exceptionnellement elle m’a ouvert, son souhait au-delà de la mort était, sans forcément rejeter les autres, pour ce fameux Jacques… En même temps, la mort violente qui avait bien faillir les réunir tous les deux l’avait marquée à jamais, elle était virtuellement morte sur cette route.

M; : Pour te dire l’esprit de ce garçon là : il venait me chercher à la Bastille, à mon petit bureau d’avant l’usine, et on allait, jusqu’à Montparnasse, à pieds, en se donnant le bras, et sans parler de rien, hors son travail et le mien, il me donnait le bras et on marchait. Mais je n’avais aucune attirance physique, rien.

Retour sur la mère d’Henri Moreau.

M. : Sa mère, elle a été renvoyée de chez les bonnes sœurs, elle est revenue à Paris, elle vivait dans un petit hôtel. Elle venait parfois à Meudon mais je ne voulais plus lui parler, du fait que quand elle rencontrait quelqu’un, elle disait un tas de trucs sur moi : « Oui, cette saloperie, elle ne veut pas que j’habite mon pavillon », qu’on lui payait tous les mois. On a payé, au final, plus que ce qu’on aurait dû. Elle est morte en fin de compte dans un hospice parisien. Un jour, on a reçu un télégramme : « Madame Moreau est décédée, veuillez passer ». Elle avait eu un arrêt cardiaque. Je lui avais acheté une chemise de nuit et un drap car je voulais qu’elle soit correcte dans sa boite, naturellement Henri est arrivé en retard, et puis on l’a fait mettre avec son vieux, le Pépère Moreau, au cimetière.

JP : Ils sont où ?

M. : Au cimetière de Meudon. C’était en 51, au mois de juillet, oui, je crois bien que tu étais là. Mais tu étais si petit que tu ne tenais pas une grande place (elle rit).

JP : Il y a beaucoup d’ouvriers dans ces années là ?

M. : Dans les années 50, j’avais une vingtaine d’ouvriers. C’est pour ça que je ne venais plus à Paris, fallait que je m’occupe de l’usine de Meudon… On était bien organisé, si Henri avait été sérieux… On avait deux voitures, un camion, lui faisait la représentation et les livraisons, moi je m’occupais de l’usine et de la comptabilité. C’était pas le plus petit de s’occuper de l’usine, c’était le plus dur, mais enfin c’était mon enfant, j’y tenais. Je dois dire ce qui est, Stan a démoli beaucoup de choses, c’est sûr, mais enfin, est-ce qu’Henri ferait pour moi ce que lui fait maintenant ? (Compte tenu des ses problèmes de santé.)

JP : Dans le cas bien improbable où tu serais restée avec Moreau, tu aurais bien dû continuer à supporter son alcoolisme ?

M. : Il ne s’est jamais arrêté de boire. (Un silence). En plus, c’était le destin. Et il y a eu de la faute à Moreau dans l’histoire de Stan. Comme Henri voulait sa liberté avec sa maîtresse, il avait tout raconté à Stan. Et Stan, pour m’avoir, il m’avait tout répété. Alors…. Et quand Moreau lui disait : « C’est l’anniversaire d’Yvonne, sors ma femme pour la distraire. » Tu sais c’est gros, quand même. Alors bien sûr, une mocheté, une bonne femme qui vous plait pas… mais là c’était pas le cas.

JP : Donc, je débarque et alors là, comment tu t’organises, quand je suis tout petit ?

M. : Avant que tu sois là, j’avais pris une bonne, Geneviève. Ca été mon souci, les bonnes. Une jeune fille que j’avais eue par le curé, de 23 ans, bien, je l’avais eue un mois avant que tu arrives, pour la mettre au courant de la maison. T’es arrivé dans mes bras, je lui ai dit : « Voilà, en plus du travail que vous faites, quand je ne serais pas là, vous aurez à vous occuper de mon fils ».

JP : Moreau a commencé à lui courir au cul…

M. : On s’entendait bien toutes les deux, mais, au bout de trois mois, elle m’a dit : « Madame, je suis obligée de partir », puisqu’il lui cavalait après. Là, je rigolais pas car un gosse de trois ans, on l’emmène au boulot, mais un gosse de trois mois, c’est pas pareil.

Note de l’auteur : si on suit un peu la chronologie des choses et des procédures de la DDAS suite à un dossier de demande d’adoption, ma mère a dû être informée qu’un enfant allait arriver à l’hôpital d’Argenteuil. J’imagine que cela va assez vite, entre l’accouchement d’une mère qui n’entend pas garder son enfant et le fait que les parents adoptifs viennent le prendre. Ma mère a donc embauché la bonne un mois avant mon arrivée ; sans doute avait-elle eu une information comme quoi l’adoption était imminente. Tout ceci milite pour confirmer que j’ai bien été adopté à la naissance, ou en tout cas dans les jours qui la suivirent.

M; : Ma mère, qui travaillait à Paris à l’Hôtel du Centre, m’a dit : « Si tu veux, je prends mes vacances et je vais te le garder un mois ».

Arrivée de notre ami Linda dans la chambre d’hôpital de ma mère,

arrivée de Linda qui clôt l’enregistrement du jour et, des années plus tard, cette présente histoire. Mais, à suivre…

Bonus

Au-delà de cette histoire racontée par ma mère, un bonus : si moi j’ai une mémoire qui tombe en quenouille, une mémoire qui a besoin de l’électronique pour s’épauler, on n’en dira pas autant de ma mère ; dans la vidéo qui suit, tournée en 1987, elle a 73 ans et se souvient encore d’un poème appris à l’école, un poème que, petit, j’entendais à chaque Noël ; « Car c’est Noël, le gai Noël, la nuit de joie et de ripailles… », des strophes que j’ai en tête pour la vie, et qui vont donc revivre ici servies par l’interprète principale. Elle n’aura qu’un seul trou dans le texte, mais, à soixante cinq ans de distance, c’est excusable et ça n’affaiblit pas la performance. (Ne vous inquiétez pas pour les quelques problèmes d’image et de son, c’est pas vous, c’est mon archive qui vasouille par moments.)

Ne me demandez pas qui est l’auteur dudit poème, j’ai googleisé comme un bête, je n’ai pas trouvé ; si quelqu’un le sait, qu’il m’écrive. Présents autour de la récitante : Stanislas de Lipowski, Caroline, moi qui filme et notre fils aîné qui n’a encore qu’un an.

Coming next : 1984 – Juin, le junky chauve