Comme j’écris dans le désordre, du coq à l’âne, passant de mon enfance aux années de maturité, je suis toujours un peu surpris des projets d’écriture qui s’imposent à moi ; s’imposer est exagéré, qui me sollicitent en écriture. On a ses souvenirs perso, internes, ceux qui ne regardent que vous ; pour ce qui me concerne, ils me reviennent parfois en surimpression sur le paysage de montagnes en face de mon bureau. Ceux-là, je me les garde, ils n’ont pas d’intérêt pour les autres, je les ferais chier avec, ou alors ils ressortent du confidentiel, de ce que l’on ne peut pas dire, de ce fameux jardin secret, plein de mauvaises herbes pour ma part car je n’y vais pas souvent n’ayant pas la main verte.

Pour m’épancher sur un souvenir, il me faut un minimum de dramaturgie, il faut qu’il s’y passe quelque chose, un événement, une mise en relief, ces incidents de la vie qui s’accrochent à ta mémoire et qui ont donc quelques chances d’accrocher un tantinet l’attention d’un lecteur. S’il ne se passe rien, on s’emmerde. Non ? Déjà qu’on a tendance, souvent, à se prendre des emmerdements, autant ne pas en rajouter dans un écrit s’offrant aux autres. Ayons pitié de l’ennui des autres.

Aujourd’hui, c’est Maurice qui s’est imposé à ma mémoire. Maurice Frot. Pourquoi Maurice ? Assurément car j’aimais bien le personnage ; il était flamboyant, drôle, énergique, en maîtrise avec son égo, bourré de talents, au pluriel, car talents d’écriture et d’enthousiasme. Et puis Maurice prête à l’histoire, c’est un bon client avec son existence à rebondissements, ce qui fait qu’on ne s’emmerde pas ; comme je viens de le dire plus haut, c’est ça qui reste important.

Maurice est un auteur aujourd’hui méconnu, mais que j’espère pas oublié. En tout cas inoubliable pour ceux qui l’ont connu. Peut-être un jour redécouvrira-t-on – trop tard pour lui, il est mort en 2004 – ses bouquins. Je le souhaite.

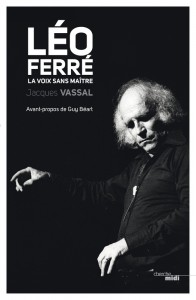

Avant d’écrire ces lignes, je me suis un peu baladé sur le web pour voir ce que ce grand fourre-tout de la documentation moderne avait su conserver de Maurice. J’y ai trouvé pas mal de choses, très bien écrites par des copains que je ne vois plus, des Jacques Vassal, des Louis-Jean Calvet, des Alain Meilland, pour ne citer qu’eux.

Moi, je n’aurai pas le même envol littéraire, je vais m’en tenir à l’anecdote, un genre que j’affectionne et qui, pour autant, par petites touches, en tachisme pourrions-nous dire, parvient à mettre en lumière ce qu’on l’on s’applique à éclairer.

Quand je rencontre Maurice en 1975, il se tape déjà les 47 ans et est donc dans la force de l’âge, une expression qui lui va parfaitement car, pour ceux qui l’ont connu sur sa cinquantaine, il a cette force que peut donner l’âge mais qui évite la suffisance qui, là aussi, est un effet de l’âge. Il pète le feu, a une énergie farouche, un humour redoutable qui, définitivement, s’est inscrit dans la brillance de son œil, et l’authentique gentillesse qui n’accompagne pas toujours cette force à laquelle il est ici fait référence. Gentillesse au sens de gentilhomme, élégance du cœur.

Le principe chronologique d’Otium m’amène à classer le présent chapitre à l’automne 1975, soit l’époque où je fais connaissance de Maurice. Cette datation est plus qu’arbitraire vu que je survole ici des années de sa vie. Voilà qui devait être dit pour les puristes de la forme, done, c’est fait.

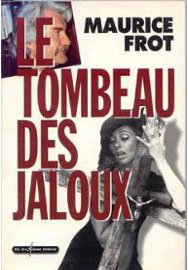

Cet Aveyronnais naît à Decazeville, un pays de mines et de labeurs populaires qui ne sait pas encore, à la date où débarque Maurice, qu’il va se prendre de plein fouet le déclin de l’industrie minière. Enceinte, sa mère ne voulait pas de lui. Une fois l’avorton arrivé, elle aurait pu en prendre son parti et se mettre à l’aimer. Bah non, elle va lui faire bien sentir qu’il n’était pas désiré, et s’arranger pour lui rappeler souvent afin qu’il n’oublie pas. Gros conflit, perpétuel, avec cette mère qui amènera Maurice à se barrer très tôt de Decazeville. Cette enfance rejetée – heureusement adoucie par la présence de sa grand-mère chérie, la Mélie – va le poursuivre durant des années et trouver un point d’orgue en note tenue avec le suicide de sa mère, à la paysanne, par pendaison. Nous en tirerons, nous, le bénéfice littéraire de son roman Le Tombeau des jaloux (édition Fil d’Ariane), Maurice reprenant en effet la plume que la vie lui avait fait délaisser pour coucher sa mère sur la page blanche, s’exercer à l’exorcisme, et, au bout du compte, au pardon.

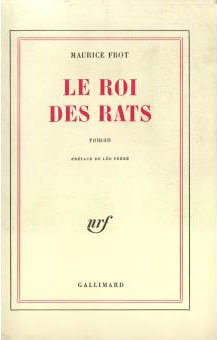

Que fait-on quand on est un chien sans collier de 17 ans, qu’on est en 1945, qu’on s’est échauffé à voir la guerre tout autour et que, en prime, on la rate vu qu’elle vient de se terminer ? Et bien on s’invente une autre guerre en s’engageant dans l’armée. Ça va être l’Indochine, pour Maurice. Il y verra tant de saloperies, s’y verra faire les mêmes, saloperies, que quand il en ressort, il est cassé, il la vomit et se dégueule lui-même : « Cette pute de guerre d’Indochine qui m’a écrabouillé le cœur » (Le Roi des rats, Gallimard).

Celle qui va aider à sa reconstruction, c’est Raymonde, sa femme. Ils se font deux enfants, Dominique, l’aîné, suivi de Barbara. La pitance le contraint alors à être chef des ventes dans une entreprise de contreplaqué. Le jour. La nuit, ses pulsions d’écrivain l’empêchent de dormir, le clouent à ses poèmes. Et si, un soir, la muse du poète est de sortie, s’il reste sec, qu’importe, il dessine, avec talent.

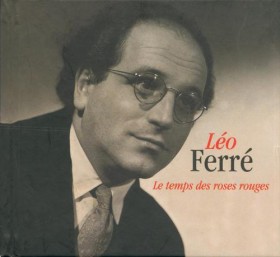

L’athée Maurice, gribouilleur nocturne, a toutefois un dieu, vivant, un des plus grands propagateurs de poésie de l’époque : Léo Ferré.

« Pourquoi ne lui envoies-tu pas ce que tu fais ? dit Raymonde.

– Tu plaisantes, comment oser ! rétorque Maurice, à Léo Ferré ! lui envoyer mes merdouilles !? »

Quand Raymonde lui dit que Léo Ferré veut le rencontrer, Maurice est d’abord consterné, puis il l’engueule !

« Comment ! Tu es allée chez Ferré, avec mes poèmes !?

– Oui, boulevard Pershing, avec tes poèmes et tes dessins. Il a été charmant… D’ailleurs, maintenant, il veut te voir.

– Mais tu es folle ! J’ai épousé une folle ! »

Avec le recul, on peut se demander quand il eut le plus peur, en Indochine ou le 26 juin 1956 en sonnant au 28 du Boulevard Pershing, Paris 17e, le domicile de Léo Ferré et de sa deuxième femme, Madeleine ? Évocation de cet instant par Maurice lui-même : « Olpec, le mec, costume gris très classe, cravetouse et rasé de frais s’il te plaît. Mais… miseria de Dio ! ayant sonné, il s’avise qu’il a oublié de boutonner sa braguette ! »

Ce talent d’illustrateur, surgit de nulle part avec le coup de sonnette de Raymonde à sa porte, a retenu l’attention de Léo. Dans cette époque où les partitions de chansons ne se trouvaient pas comme aujourd’hui sur Internet, on avait recours aux Petits Formats, soit des recueils dont la couverture offrait la photo du chanteur. Ou un dessin. Rappelons ici que Léo Ferré a un hobby pour se vider la tronche, et se salir les mains : l’imprimerie. Il a ses propres machines et se plonge les paluches dans le cambouis pour imprimer lui-même ses petits formats. Ce soudain débarquement d’un libertaire-poète-dessinateur, celui-là même qui referme sa braguette quand on ouvre la porte, va, pour Léo, parfaitement coller avec son souci autarcique d’édition. La toute première mission de Maurice se dessine donc dès ce premier rendez-vous : l’illustration.

Côté écriture, Léo pressent une voile, mais pas tout à fait celle des Poètes de sept ans. « T’es pas Rimbaud, dit Léo à Maurice, mais tu as plein de choses à raconter, c’est évident, tu devrais écrire un roman. Je t’aiderai. » Neuf ans plus tard, ce coaching d’un type ayant autorité aboutira à la sortie du premier roman de Frot dans l’illustre maison Gallimard, le Roi des rats précité. Il y raconte son Indochine, ses horreurs à elle et à lui, ces erreurs que l’on traîne.

En tête du Roi des rats, une préface de Léo où l’on peut lire entre autres : « Il me dit avoir écrit pour se libérer. La belle affaire ! On n’écrit jamais que pour un miroir possible, pour se regarder d’abord, et puis partir dans des yeux lecteurs dont on ignore à jamais les capacités de rapt… Frot a une poche spéciale pour ses souvenirs : il les fait remonter et les remange. C’est un ruminant. A son pis s’égoutte tout un breuvage d’inavouables ratages. Frot, le jour, vend du contreplaqué pour acheter des plumes qu’il usera, la nuit, loin de ses amis qui ne sauront le reconnaître qu’à force d’illusions dominées. »

A la sortie du roman, Maurice est invité à Lecture pour tous, le magazine littéraire de l’époque…

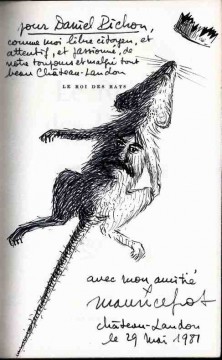

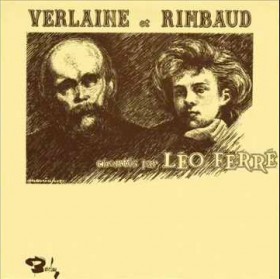

On retrouve ci-dessous la belle écriture de Maurice dans la dédicace qu’il fit au musicien Daniel Pichon, ainsi que son fichu coup de crayon dont témoignent son rat et la couverture du – splendide – disque de Léo Ferré, le Verlaine Rimbaud.

Dans le roulement ferrailleux de l’imprimerie – Léo initie Maurice aux subtilités des machines offset -, une solide amitié se forge entre les deux hommes, tant et si bien que, quelques temps plus tard, l’apprenti imprimeur monte en grade en se voyant proposer par Léo le boulot de secrétaire. Le duo entame alors une nouvelle collaboration qui va durer jusqu’en 1973. Le duo ? Non ; Jacques Vassal, dans son bouquin sur Léo (Léo Ferré, la voix sans maître, Cherche-Midi), parle à juste titre de trio. Il faut en effet compter avec Madeleine Ferré ; durant 18 ans, cette deuxième épouse de Léo sera à ses côtés pour organiser, construire, guider la carrière de celui qui va devenir une figure de la chanson française.

Maurice va vivre durant des années au rythme exaltant et complexe de ce couple Ferré on ne peut plus passionnel. Leur passion va se prolonger puis s’exacerber avec l’adoption d’une seconde fille. Madeleine a déjà une fille, Annie, d’un premier mariage. En 1961, le couple Ferré se voit confier un bébé chimpanzé femelle, Pépée. Ils vont faire une telle fixation sur cette Pépée qu’elle va littéralement prendre la place de deuxième enfant de la famille. Sauf que ce nouveau rejeton, grandissant, devient incontrôlable.

Bien plus tard, Maurice me racontera Pépée, d’abord en me montrant la cicatrice qu’il conservait au gras de la main, morsure au sang des dents acérées de l’adorable enfant.

« C’est qu’elle avait une force invraisemblable, du haut de ses 1 mètre 20. Je me souviens d’une fois, dans le Fort Du Guesclin,

l’îlot qu’avait acheté Léo à côté de Saint-Malo, où, grimpée sur le manteau d’une cheminée, elle m’a pris par le colbac et m’a soulevé du sol. Je pèse un bon 90 kilos, elle m’a soulevé, comme ça, sans effort, à bout de bras. Dans le château de Perdrigal, dans le Lot, une baraque en bien mauvais état et que Léo s’attelait à rénover, elle te montait sur la toiture, arrachait les tuiles et les balançait sur tout ce qui bougeait en dessous. Ou alors elle chopait un chat par la queue, le faisait tournoyer, le balançait comme une pierre. Kaput le chat. C’était une putain de bête, ce singe, perso, je n’ai pas pleuré sa mort… que j’ai un peu sur la conscience d’ailleurs… »

– Comment ça Maurice ? dis-je.

– Oh, je peux bien te raconter, y a prescription… Sur la fin, en 68, Léo et Madeleine se déchiraient la tronche à tel point que c’en était pitié. L’amour-passion entre deux êtres a cela de particulier qu’il peut nourrir une haine-passion à proportion ; Léo ne supportait notamment plus le dirigisme d’une femme qui, en prime, sombrait dans l’alcool, pour compenser sa dépression. Bref, un beau jour, Léo décide de se tirer. Moi, bien sûr, je vais le suivre. Quasi en même temps, cette putain de Pépée, en faisant la conne dans un arbre, se casse la gueule, s’explose sur un pieu. Elle s’est pas ratée, fracture ouverte. Déjà qu’en temps ordinaire elle était ingérable, là, blessée, je te dis pas, elle se débattait et mordait tout le monde. Tant et si bien que la gangrène va s’y mettre. On était sur la route, en tournée, avec Léo. Léo reçoit un télégramme de Madeleine. Enfin… JE reçois un télégramme car c’est moi qui gérais le courrier. « Pépée va très mal, reviens ! » Je me suis dis : « Si je lui donne ce télégramme, il y retourne, l’enfer recommence. » J’ai étouffé le télégramme, il n’a jamais rien su du message de Madeleine. Quelques jours plus tard, Madeleine a décidé d’abréger les souffrances de Pépée… Sans doute n’a-t-elle pas eu d’autre choix, la gangrène ayant pris, elle était insoignable, et l’arrivée de Léo auprès d’elle n’aurait rien changé ; mais on peut aussi interpréter ça comme une vengeance de Madeleine à l’abandon de Léo. En tout cas, c’est comme ça que lui l’a vécu. Et il en a fait une très belle chanson… Mais bon, on m’empêchera pas de penser que, peut-être, j’ai la mort d’un chimpanzé sur la conscience… »

Arrêtons nous un instant sur les états d’âme que me donne cette affaire du télégramme étouffé. Cette confession de Maurice, qu’il me fit entre quatre yeux, aurait-elle due rester off, étouffée, elle aussi ? Elle dédouane Léo qui, de fait, n’a pas été mis au courant de l’urgence autour de Pépée, elle incrimine Maurice. Certes, comme me dit Maurice, « il y a prescription », mais cette prescription, qui s’est encore accrue de plusieurs décennies à l’heure où j’écris ces lignes, autorise-t-elle pour autant ma révélation ? Si je me décide, au final, à raconter ça, c’est que l’esprit que je tente d’appliquer dans mon Otium n’est pas à l’apologie béate des personnages qui y sont décrits. J’ai une grande affection pour eux, en général, et en particulier pour Maurice, mais cet engouement s’attache à tout ce qui compose un personnage, de sa part lumineuse jusqu’à ses zones grises. On a tous notre part d’ombre, ceux qui professent le contraire sont au mieux des naïfs ou, plus grave, des idéalistes. Et tant mieux s’il y a du gris, sans ce contraste avec la lumière, on ne silhouetterait pas les personnages et leur dramaturgie propre, leur humanité, on jouerait les bisounours en enluminant des mythes, et il n’y a rien de plus pipeau qu’un mythe. D’évoquer ces zones grises, me fait penser au bouquin d’Edwy Plenel sur Mitterrand : La Part d’ombre (Stock). Tout le monde s’accorde aujourd’hui, avec le recul de l’Histoire, amis comme ennemis, pour dire que Mitterrand fut un grand chef d’état, avec toutes les nuances qu’amis ou ennemis peuvent y mettre. Sans rentrer dans une polémique avec Plenel, je ne suis pas de taille à affronter ce Robespierre, il faut être bisounours, justement, pour s’imaginer que le parcours d’une bête politique comme Mitterrand peut s’épargner les zones grises. Dans la complexité de notre monde. Dans cette fameuse Raison d’État qui induit les parts d’ombre et dont bon nombre se scandalise, la bouche en cœur, avec d’autant plus de facilité qu’ils ne sont pas soumis, eux, à la raison d’état, celle-là même qui demande le recul de x générations pour savoir si ces manips de l’ombre furent in fine positives, pour le bien commun, ou au contraire de gigantesques erreurs. On a la raison d’état qu’on peut. Dans le cas qui nous préoccupe ici, Maurice devient Chimène. Doit-il filer à Léo ce télégramme d’une Pépée à l’agonie ? Comme dirait Coluche : « la réponse est contenue dans la question ». S’il lui donne, Léo repart vers Madeleine et leur enfer… Léo a bien des talents, mais il a juste oublié d’être vétérinaire. Que va-t-il faire de plus au chevet du chimpanzé ? Assumer sa responsabilité de papa, certes, soutenir Madeleine dans l’épreuve, oui… Mais étant payé pour connaître le génie du couple à s’entre-déchirer, Maurice ne se dit-il pas que cette ambiance morbide sera plus favorable à la réouverture d’un conflit armé qu’à une paix des braves ? Ce cas d’école autour de Pépée, bien que riquiqui, à la taille d’un singe en somme, reste intéressant car de fait cornélien. Qu’aurais-je fait à sa place ? Et je vous renvoie la question ; informé des potentialités caractérielles des belligérants, qu’eussiez vous fait à la sienne ?

Revenons à notre histoire. Je parle du trio Léo-Madeleine-Maurice un peu plus haut mais en fait c’est une bêtise, la PME Ferré des années 60 joue en réalité en quartet. On ne peut pas faire en effet l’impasse sur le quatrième musicien dudit quartet, d’autant qu’il l’est, musicien. Je veux parler du génialissime pianiste, aveugle certes mais à l’oreille absolue, Paul Castanier dit Popol. Popol rencontre Léo en 1957 au cabaret Chez Plumeau ; Léo y chante notamment Notre-Dame de la mouise, et ce en connaissance de cause car il y est sérieusement, dans la mouise, à l’époque.

De 1957 à 1973, Popol sera de tous les concerts, de tous les succès qui vont, progressivement, grandissants. Car il n’y en a pas deux, il n’y en aura jamais deux, comme Popol pour tenir l’accompagnement derrière Léo. Si Léo a la magie du texte, Popol est de niveau car magicien du clavier. Si ce fainéant – il ne bossait jamais sa musique en dehors de la scène, il était né dedans, il n’avait pas à courir derrière -, si ce fainéant disais-je, avait eu un rien d’ambition de carrière, il aurait enterré un autre improvisateur de génie, l’américain Keith Jarrett. Quand, des années plus tard, Popol nous faisait une impro, pour le fun, dans notre café-théâtre du Vrai Chic Parisien, je croyais entendre, en plus drôle car Paul déconnait un max en jouant, le concert de Cologne de Keith Jarrett.

Dans l’extrait qui suit, Comme à Ostende (paroles Jean-Roger Caussimon, musique Léo Ferré), on retrouve Léo et Popol lors du fameux concert de l’Olympia en 1972.

On parle d’oreille absolue sans trop savoir comment l’expliquer quand on n’est pas musicien. Patrick Font et Philippe Val vont l’apprendre un beau jour, en bagnole, lors d’une tournée où Popol les accompagne.

« On roule à 140, dit Popol, assis à l’arrière de la voiture. »

Philippe, au volant, regarde son compteur, regarde Patrick qui de son côté est resté interloqué, jette un œil dans le rétro : « Oui, pile poil 140. Euh… Sans curiosité aucune, tu peux juste me dire comment tu le sais ?

– Ah bah c’est simple. L’autre jour, tu m’as dit qu’on était à 130 ; à 130, ta Volvo émet un Sol dièse. A 135, le moteur nous donne un La Bémol, là tu es en Si dièse, donc ça donne 140. Simple. »

Deux ronds de flanc, les Font et Val à l’avant.

Quelques mois après la séparation d’avec Madeleine, Léo va vivre un moment unique dans les annales de la chanson française. Cet instant, cet instantané d’ailleurs, Maurice y a travaillé en coulisse depuis des semaines. Le photographe Jean-Pierre Leloir et son camarade François-René Cristiani, tout jeune journaliste, ont un projet, évident vu avec le recul, mais pour autant pas facile à réaliser sur le moment. Il faut en effet emporter l’accord de tout le monde, puis synchroniser des plannings de gens qui ont mille autres choses à foutre. Maurice s’enthousiasme pour l’idée et va faire en sorte qu’elle se réalise, avec bien sûr la bénédiction de Léo qui en exulte à l’avance. Et le 6 janvier 1969, l’opération se réalise dans le petit appart de la belle-maman de François-René Christiani, rue Saint Placide, Paris 6e. Leloir immortalise l’instant en photos à destination du magazine Rock And Folk, Cristiani anime l’interview, enregistrée pour RTL. Il en sortira une photo que tout amoureux de la chanson française a collée un beau jour sur son mur. Autour de micros, sont réunis, pour la première et dernière fois, les trois monstres de la chanson française : Brel, Ferré, Brassens.

On ne peut que conseiller d’aller réécouter l’enregistrement de cette rencontre au sommet, elle est émouvante pour les aficionados, dont je fais partie, bien qu’elle ne débouche pas sur un horizon de découvertes. Sans doute rencontre un peu plaquée – il aurait fallu plus de temps pour qu’ils se laissent aller -, les trois stars vont rester chacun dans leur propre personnage et auront tendance à enfiler les clichés. Cela étant dit, ne soyons pas bégueule, cette photo, cet entretien, ont le grand mérite d’exister, et rendons grâce à Leloir et Cristiani d’en avoir eu l’idée, et de l’avoir faite aboutir, Frot aidant. (Merci à Marie Dupat pour avoir mis l’intégrale de cette rencontre sur You Tube.)

1973 est l’année de la dissolution générale de la PME Ferré à trois actionnaires. Que s’est-il passé ? Il y a eu, assurément, un problème de fric, Popol nous racontera en effet plus tard que Léo, malgré l’énorme succès, artistico-politique pourrait-on dire, qu’il rencontre au-delà de 68, arrête la fraternité avec ses deux camarades au seuil du tiroir-caisse. En clair, il refuse, ou oublie, les augmentations de cachetons que Popol n’ose plus lui réclamer. En même temps, Maurice et Popol assistent à un gonflement de l’égo de Léo en sérieux décalage avec le discours qu’il tient en scène. Dire ça n’enlève rien à son talent mais, pour eux, le paradoxe commence à devenir lourd au quotidien. Le maître à penser de toute une jeunesse libertaire et révoltée s’est pris la grosse tête pour faire simple. Pour arranger tout, Maurice et Popol – Léo disait de lui : « C’est l’homme le plus intelligent que je connaisse. » – s’autorisent à ne pas garder pour eux ce qu’ils pensent aussi tout bas, et rentrent dans le lard de Léo quand celui-ci passe la ligne jaune d’un comportement cohérent. La cerise sur la gâteau arrivera avec le texte – magnifique, oh oui, mais il est vrai discutable – Il n’y a plus rien.

Final, car le texte intégral dure quand même 15 mn, d’Il n’y a plus rien.

« Comment, nous racontera plus tard Popol, ce type de soixante balais pouvait-il dire à ces gamins de vingt ans qui l’applaudissaient chaque soir, et qui buvaient ses chansons comme du petit lait, comment pouvait-il dire Il n’y a plus rien, plus plus rien !? Comment peux-tu balancer une énormité pareille, du haut de ta statue, à des gamins qui ont toute la vie devant eux !? Certes, c’est d’abord et avant tout une violente attaque de l’ordre bourgeois, mais c’est aussi du total nihilisme ! Avec Maurice, on s’est insurgé contre ça. Tu parles qu’il nous a écoutés, rien à foutre, tenait trop à sa prose. »

Et tout pète. Du jour au lendemain. Popol envoie un mot à Léo : « Merci pour tout, mais nous ne travaillerons plus jamais ensemble ». Point barre. Ferré pique alors une crise, parle de trahison ; Maurice, frangin solidaire, quitte à son tour la PME Ferré, son job, son avenir tout tracé, quelques semaines plus tard. Deux ans après, en 1975, Popol rejoindra notre troupe de café-théâtre du Vrai Chic Parisien pour accompagner de sa magie musicale et de son énorme rire notre pièce La Démocratie est avancée, et pour être, jusqu’à l’anévrisme de 1991 qui l’emportera d’un coup, le pianiste attitré du duo Font et Val, éternel complice de leur autre musicien, le bassiste et compositeur Emmanuel Binet.

Dans la courte séquence qui suit, Popol en tournée avec nous en 1976 ; d’abord au bras de Philippe Val, puis à l’écoute de son éternelle radio dans la voiture (ne manquez pas son tic d’enfoncer les lunettes sur son nez, on en reparlera), également présentes à l’image, Eliceda Castro et Viviane Dussin, ma compagne d’alors.

Artistiquement et humainement, Léo mettra longtemps à se remettre de ce divorce avec ses deux frangins pour lequel, comme de juste, il ne se reconnait aucun tort, son putain d’orgueil lui interdisant d’accepter le fait qu’il a, peut-être quelque part un peu, un rien de responsabilité dans l’affaire.

Pour le Printemps de Bourges qui accroit chaque année son audience, Daniel Colling, patron du festival, tente à maintes reprises d’obtenir la participation de Léo Ferré. Refus net de Léo qui sait que son ex-camarade Maurice est directeur artistique de ce fichu Printemps. L’entêtement de Colling finira par aboutir en 1982, Ferré acceptant enfin l’invitation qui lui est faite de chanter au festival. Il est vrai que, entre temps, les hasards de la vie avaient amené Maurice à revoir Léo, notamment lors d’un repas où l’émotion s’invita à la table. Mais ce jour là, au Printemps 82, à l’heure des répétitions au Chapiteau, la plus grande scène du festival – j’étais présent, je peux en témoigner -, l’ex-trio est enfin réuni. D’abord, c’est Maurice qui va voir Léo dans sa loge. « Et Popol, demande Léo les yeux humides, il est là aussi ?

– Oui, il est là, sur scène… »

Moi, petite souris dans un coin, au courant de toute leur histoire d’amour puis de divorce fratricide, j’avoue que, empathiquement étreint, je me sentais aussi ému qu’eux. Léo a monté les marches menant à la scène et il a vu Popol, assis sur une chaise, en train de lire, comme d’habitude, sa version braille du Monde. Avec sa voix de rocaille, à la fois dans les graves et sur le souffle, Léo a simplement dit « Popol…! », et il s’est dirigé vers lui. Il n’avait pas besoin de préciser qui il était, cette voix Ferré, pardon pour le jeu de mot involontaire, ne s’oublie pas. Popol, avec son tic habituel, a repoussé d’un doigt ses lunettes noires sur son nez, et a simplement dit : « Léo…! ». Et ils se sont embrassés, en pleurant.

Pour en finir, malheureusement si je puis dire, avec Popol, lui, le gourmand de la vie, en surpoids, rétif à tout régime alimentaire, nous fait un AVC en novembre 91. Liquidé notre pauvre Popol. Pas le genre à économiser ou à prévoir, il laisse sa veuve, la japonaise Kasuko, sans un flèche. Philippe Val ne peut pas laisser les choses en état et décide de monter un concert hommage à l’Olympia, histoire de renflouer Kasuko. Concert que je vais organiser avec l’aide de notre grand ami, respecté dans tout le métier pour son intelligence des choses, son humanité et sa générosité, le patron de l’Olympia Jean-Michel Boris.

Répondent immédiatement à l’appel tous ceux que Popol a eu l’honneur d’accompagner, ou plutôt l’inverse, tous ceux qui ont eu la chance d’être accompagnés par Popol. Il y aura Font et Val, bien sûr, mais aussi Higelin, Moustaki, Jacques Serizier, Wasaburo Fukuda, Alain Meilland, Rufus, Patrick Siniavine et Svetlana. Font et Val demandent à José Artur, le roi du Pop-Club de France Inter, d’assurer avec eux le fil rouge de la soirée. Mais, à ce programme, il manque encore Ferré, il faut Ferré. Avec les années, Philippe Val s’est lié d’amitié avec Léo qui, pour lui, est quasiment son père en chanson. Il l’appelle en Toscane où Léo réside désormais. Il tombe sur un homme fatigué, fragile, et qui pleure au téléphone sur cette disparition de Popol.

« Il faut que tu viennes, Léo…

– Mais ce satané Popol, tu le sais Philippe, il m’a trahi, il m’a quitté…! renvoie Léo dont la rancœur remonte.

– Oui, je sais tout ça, mais tu ne peux pas ne pas être là…

– Je suis malade… Aller à Paris, alors que je ne supporte plus l’avion, t’imagine, en bagnole…! »

Le coup de fil se clôt par le repli de Léo sur ses anciens griefs, mais Philippe négocie toutefois un déjeuner lors d’un prochain passage de Ferré par Paris. Au repas qui s’en suit quelques temps plus tard, Philippe tente une nouvelle fois de retourner Léo qui, raide dans ses bottes, ressasse l’abandon de Popol.

« Que tu le veuilles ou non, Léo, ce Popol fait partie de ta vie. Il t’a apporté une musicalité unique dans ta dimension d’interprète. Jamais personne ne t’a accompagné comme ça… et jamais plus personne ne le fera. Il était irremplaçable.

– Oui-da, mais ce type, après des années d’amitié, étroite, profonde, 16 ans d’amitié! tu te rends compte ! il me quitte, sans même me le dire en face, comme si j’étais une merde !

– Je sais, je sais… Écoute Léo, tu fais comme tu sens, tu viens ou tu viens pas, mais y a un truc dont je suis sûr… si tu ne viens pas, tu seras beaucoup plus malheureux que si tu viens. »

Cet ultime argument fait mouche, ébranle Léo. Voyant cela, c’est Marie-Christine, la troisième et dernière épouse de Léo, qui emporte le morceau : « Tu as raison Philippe… C’est quelle date déjà ? Hum… OK. Pour l’Olympia, on va débrouiller, on sera là. »

Trois mois après la mort de Paul, le 9 février 1992, le concert, dont l’annonce a été essentiellement relayée par Charlie Hebdo, voit une foule incroyable devant l’Olympia. On fera rentrer 2200 personnes dans une salle dont la jauge se limite à 2000, au grand dam des pompiers de service qui hurlent et ne répondent de rien, et encore laisse-t-on un bon 300 personnes à piétiner dehors car plus de places.

Partant du principe que tout le monde ne peut pas connaître Paul Castanier, l’homme caché derrière ses lunettes noires et les vedettes, j’ai eu l’idée d’élaborer deux petits films à base d’archives. Pour ce faire, je débusque un réalisateur, Philippe Worms, qui a signé un talentueux docu sur Léo et qui détient une belle interview de Popol. Je récupère donc des rushes à droite et à gauche, dont ceux d’Alain Meilland en répétition avec Popol, puis c’est Timothy Miller, grand monteur et réalisateur, qui se démerde pour trouver une salle de montage à l’œil et qui nous peaufine l’hommage en images que nous enverrons en lever de rideau.

Je n’ai jamais vu un enterrement aussi joyeux – Popol ne l’aurait pas imaginé autrement -, José Artur, Font et Val, pour l’enchaînement entre deux artistes, improvisent une sorte de Pop-Club truculent.

On ne peut pas ici ressortir l’intégralité de ce long hommage, mais vous aurez quand même Moustaki.

Léo est là, vieilli, traînant la jambe, mais il est là, grâce à Marie-Christine qui du coup se cogne 2500 km au volant, soit l’aller Toscane-Olympia et retour. Le voici, Léo, filmé avec les moyens du bord par notre ami et éternel complice de ces instants d’exception : Gil Cortési. (Désolé pour la qualité d’image, mais c’est ce qu’on appelle un document.)

Higelin, sortant d’une scène parisienne où il a, pour une fois, servi un spectacle court, nous débarque sur le coup des 23 heures pour le final.

Cette soirée Castanier sera un triomphe d’émotion, et c’est bien le minimum que nous pouvions faire à sa mémoire. J’aurais sûrement l’occasion de revenir sur Popol au cours d’Otium, car c’est misère que d’avoir réduit ici quelques lignes un bonhomme d’une telle dimension ; ça m’a toutefois fait plaisir de faire revivre ce moment, notamment en son et images, épousant en cela les vers de Léo Ferré : « Ces magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues ».

Partant sur Popol, du coup, j’ai un peu lâché Maurice. Recollons au propos. Pour illustrer les difficultés de l’écrivain en général, et de Maurice en particulier, il me revient cette rencontre qu’il fait un beau soir au restaurant la Coupole à Montparnasse. On est en 1979 et Maurice a rendez-vous avec je ne sais qui dans ce resto, alors que Françoise Verny y dine avec des plumitifs.

« Oh Maurice ! » s’exclame Françoise en voyant la haute stature de Maurice traçant au sein des travées du restaurant. Brisé dans son élan, Maurice vient faire la bise à Françoise.

Qui est Françoise Verny ? me direz-vous. Dans ses années 70-80, c’est une papesse dans les milieux de l’édition. Directrice littéraire chez Grasset pendant 18 ans, puis éminence grise de Gallimard, cette écrivaine-ogresse qui n’est pas, loin de là, un parangon de beauté, elle a la tronche d’un Lucien Bodart version femme, est un personnage incontournable de l’édition, sa grande gueule et son talent de tête chercheuse la faisant craindre et/ou respecter de tous.

Françoise apostrophe sa tablée : « Mesdames, Messieurs, dit-elle en montrant Maurice planté devant eux, j’ai l’honneur de vous présenter un con ! » Malaise des convives autour de la table qui redoutent je ne sais quel esclandre dont peut être capable la papesse. « Pourquoi un con ? poursuit Verny après le temps nécessaire à ce que s’installe le suspens, car ce type a un putain de talent d’écrivain, et c’est un con… vu qu’il n’écrit pas ! »

Au lendemain de cette affaire, Maurice me racontera ce jugement sans appel et à double détente ; ça l’avait flatté, venant d’une personnalité faisant la pluie et le beau temps dans le landerneau littéraire, et en même temps crucifié car appuyant du doigt où ça fait mal, ses propres stigmates, en l’occurrence le fait qu’il n’écrivait plus. Son dernier bouquin remontait à 77, édité chez Grasset donc encadré par Françoise Verny, et s’appelait Le Dernier Mandrin. Étonnante aventure que cet ouvrage, j’aurai l’occasion d’y revenir.

Pourquoi n’écrit-il plus ? Au-delà de l’ordinaire masochisme qui consiste à remplir une page épouvantablement blanche, au départ, de lignes noires à l’arrivée, il y a cette vie au quotidien où le boucher ne comprendrait pas qu’on ne lui paye pas le steak qu’on lui achète. En clair, il faut bouffer, et 95 % des écrivains sont payés pour savoir que la littérature ne paye pas. Ça peut te rembourser en égo, encore que c’est même pas sûr. On m’opposera qu’il reste quand même 5% de la troupe qui en bouffe. Certes, mais l’alimentaire et l’éventuelle gloire qu’y trouve ce faible pourcentage ne règlent pas tout et peuvent même être un nouveau piège. Dérivons un instant dans une réflexion sur l’art et, pour se faire, appelons-en à Balzac, un type qui sait assez bien de quoi y’cause. Dans La Cousine Bette, notre Balzac a deux pages superbes sur la Création, avec un grand C. Il y juge son personnage Wencelas Steinbock mais, c’est clair entre les lignes, il parle aussi de lui et de la difficulté d’écrire. Pour expliciter la citation qui suit, Wencelas, sculpteur talentueux mais sans rigueur, se laisse aller à la mollesse dès qu’il ressent les premiers souffles d’une gloire prometteuse, et rêve l’œuvre qu’il doit faire en lieu et place de l’exécuter, tout simplement. Balzac met ici le doigt sur le putain de fossé qui s’ouvre entre Conception et Exécution, entre le rêve et sa concrétisation. Mon cher Honoré, je vous passe la parole, mais faites-nous ça court, on a une histoire à poursuivre.

« Le travail moral, la chasse dans les hautes régions de l’intelligence, est un des plus grands efforts de l’homme. Ce qui doit mériter la gloire dans l’art, car il faut comprendre sous ce mot toutes les créations de la pensée, c’est surtout le courage, un courage dont le vulgaire ne se doute pas, et qui peut-être est expliqué pour la première fois ici.

Penser, rêver, concevoir de belles œuvres est une occupation délicieuse. C’est fumer des cigares enchantés, c’est mener la vie de la courtisane occupée à sa fantaisie. L’œuvre apparaît alors dans la grâce de l’enfance, dans la joie folle de la génération, avec les couleurs embaumées de la fleur et les sucs rapides du fruit dégusté par avance. Telle est la conception et ses plaisirs. […] Cette faculté, tous les artistes et les écrivains la possèdent. Mais produire ! mais accoucher ! mais élever laborieusement l’enfant, le coucher gorgé de lait tous les soirs, l’embrasser tous les matins avec le cœur inépuisé de la mère, le lécher sale, le vêtir cent fois des plus belles jaquettes qu’il déchire incessamment ; mais ne pas se rebuter des convulsions de cette folle vie et en faire le chef-d’œuvre animé qui parle à tous les regards en sculpture, à toutes les intelligences en littérature, à tous les souvenirs en peinture, à tous les cœurs en musique, c’est l’exécution et ses travaux. La main doit s’avancer à tout moment, prête à tout moment à obéir à la tête. Or, la tête n’a pas plus les dispositions créatrices à commandement, que l’amour n’est continu.

Cette habitude de la création, […] cette maternité cérébrale si difficile à conquérir, se perd avec une facilité prodigieuse. L’inspiration, c’est l’occasion du génie. Elle court, non pas sur un rasoir, elle est dans les airs et s’envole avec la défiance des corbeaux, elle n’a pas d’écharpe par où le poète la puisse prendre, sa chevelure est une flamme, elle se sauve comme ces beaux flamants blancs et roses, le désespoir des chasseurs. Aussi le travail est-il une lutte lassante que redoutent et que chérissent les belles et puissantes organisations, qui souvent s’y brisent. Un grand poète de ce temps-ci disait en parlant de ce labeur effrayant : « Je m’y mets avec désespoir et je le quitte avec chagrin. »

Que les ignorants le sachent ! Si l’artiste ne se précipite pas dans son œuvre, comme Curtius dans le gouffre, comme le soldat dans la redoute, sans réfléchir ; et si, dans ce cratère, il ne travaille pas comme le mineur enfoui sous un éboulement ; s’il contemple, enfin, les difficultés au lieu de les vaincre une à une, à l’exemple de ces amoureux des féeries, qui, pour obtenir leurs princesses, combattaient des enchantements renaissants, l’œuvre reste inachevée, elle périt au fond de l’atelier, où la production devient impossible, et l’artiste assiste au suicide de son talent. »

Merci Honoré, c’était très bien, bien mieux que je ne saurais dire, mais retournez maintenant à votre Père-Lachaise, nous ne manquerons pas d’aller vous y fleurir en passant voir Desproges.

Si Maurice Frot connaît, comme tout artiste, les affres de cette Création qui s’angoissent à mettre en phase la réalisation d’une œuvre avec le rêve qui la précède, il n’est toutefois pas un mou façon Wencelas Steinbock. Il a, comme tout le monde et tout simplement, la nécessité de bouffer, de payer son loyer, bref toutes ces choses incompréhensibles pour ceux qui sont nés coiffés, et que ce simple exercice du commun des mortels lui suce toute l’énergie indispensable à performer l’œuvre que son talent mérite. Dans cette condamnation que lui adresse, abrupte, Françoise Verny, il a les circonstances atténuantes. Celles de tout le monde, au fond.

Fin de cette première partie mais à suivre avec le second épisode consacré à Maurice : 1976 – Novembre, le Dernier Mandrin ; ce webroman respectant toutefois la chronologie du temps qui passe, le prochain chapitre est maintenant 1976 – Janvier, Ecoute S’il Pleut !