J’emprunte allègrement le titre de ce chapitre au film d’Alain Resnais bien que, pour être honnête, ledit film m’ait laissé perplexe dans les années 80 de sa sortie. De mémoire, j’avais trouvé ça intellichiant, pour reprendre une expression de Guy Bedos, mais sans doute n’ai-je pas tout compris de son ambition, déstabilisé par son étrange construction en trois volets ; faudrait que je le revoie.

Anyway, j’aime le titre et, en l’occurrence, il va coller à mon propos.

Je regarde l’autre jour La Grande Librairie, cette aussi sobre qu’excellente émission littéraire de France 5, animée par François Busnel. Ici, on repense au mot, drôle mais fort cruel, de Coluche parlant du chanteur Danyel Gérard : « Il avait le choix entre le talent et le chapeau de Bob Dylan… Devinez ce qu’il a choisi ? »

Et bien Busnel avait le choix entre le talent et les lunettes de Bernard Pivot, et il a choisi les deux. Busnel amène en effet dans son émission une chaleur, une humanité, une pertinence, une gourmandise sur le littéraire qui nous rappelle les grandes heures d’Apostrophe. Pivot, d’Apostrophe à Bouillon de Culture, tiendra l’antenne durant 20 ans, interviewant avec vivacité les plus grands auteurs contemporains ; son émission s’arrêtera en 2001 décapitée par le couperet de l’Audimat, la télé du service public de l’époque se soumettant alors à la même guillotine d’audience que les chaînes privées.

On peut toujours chercher des émissions purement littéraires sur les chaînes privées, y en a pas, le privé est là pour faire de l’audience, et ce qui va avec, des sous, chose qui n’est guère compatible avec les rendez-vous littéraires qui cartonnent moins en part de marché que Koh-Lanta. Il ne reste plus donc que le service public pour rendre service au public.

Si en tant que téléspectateur je suis attaché au service public (notamment Arte, chaîne qui reste pour moi une des rares fréquentables), professionnellement je n’en suis pas un adepte. J’ai fait 25 ans dans la production de secteur privé, je pense que je n’aurais pu tenir aussi longtemps dans une chaîne du service public. La, soi-disante, garantie d’emploi du service public, ses 35 heures/semaine avec RTT, très peu pour moi qui, dans les moments de pression, pouvait atteindre tranquillos 70 heures hebdo. En même temps, pour justifier ce stakhanovisme, il faut dire que je faisais un job stressant mais aventureux et donc souvent passionnant, ce qui n’est pas le cas du type condamné à faire la même chose toutes les journées de toute sa vie.

Si tant est qu’on le puisse, ce qui n’est pas toujours le cas, on doit choisir entre le chemin à risques, où tu ne te fais pas yiech mais où tu peux te vautrer, et l’autoroute toute droite où les virages sont en longues courbes mais qui t’endort les yeux ouverts. Avec ma nature, j’ai souvent préféré, quand j’ai eu le choix, les routes mal carossées, c’est peut-être pour ça qu’aujourd’hui je roule en 4X4 (stop les écolos ! j’habite une région montagneuse où le 4X4 est toléré, contrairement au Boulevard St Germain où il ne sert qu’à grimper les trottoirs pour se rapprocher des contraventions).

J’ai donc toujours préféré l’aventure du privé à la sérénité (?) du public. Dans la télé de service public, on a les mêmes intrigues de palais, les mêmes baronnies à prés carrés, les mêmes bons professionnels et, a contrario, les mêmes totalement incompétents que dans le secteur privé ; dans le privé en revanche, tu échappes aux abus de pouvoirs syndicalistes, ceux là même qui se mettent en vrille dès qu’ils se pètent un ongle, et tu te tapes beaucoup moins de réunionnites à 40 pour savoir si on peut envisager de se couper les ongles aujourd’hui ou s’il est plus sage de remettre cette décision à la réunion suivante.

Je vais me faire des amis chez les syndicalistes avec des propos pareils… Pour relativiser le radical de mon apparente position, je ne vais pas faire dans l’original mais dans les réserves habituelles, que je partage : je suis pour les syndicats qui contrebalancent le pouvoir patronal, cela concoure au nécessaire équilibre d’une société moderne, mais il ne faut pas que le fléau de la balance se voit influencé par des pressions idéologiques, pour ne pas dire politiques. C’est simple quand on l’écrit comme ça, beaucoup moins au réel car l’immiscion du politique dans les revendications peut se faire subtile et donc la ligne jaune n’est pas facile à repérer.

J’ai mauvais fond puisque tout le monde sait bien que les organisations syndicales n’entretiennent que des rapports lointains avec les partis politiques… Je ne sais plus qui a sorti cette sentence drôle même si un peu caricaturale : La France est le seul pays où le communisme ait réussi. On pourrait presque en filer la paternité à de Gaulle tellement il se méfiait du PC. L’idée de Marx est belle et magnifique, chrétienne même dans ses ambitions de justice et de partage, sauf que dans son concept il a oublié un facteur capital, sans jeu de mot : c’est l’homme qui va devoir le mettre en pratique. Même si, argument d’importance, cela a permis de renverser des pouvoirs féodaux et d’apporter à des peuples des raccourcis vers la modernité, la suite de l’histoire a induit l’autoritarisme, voire la dictature, vu que l’humain est loin d’être prêt à partager le peu ou prou qu’il détient, qu’il s’est fait chier à obtenir, et qu’il compte bien transmettre à sa descendance. Peut-être qu’un jour… mais c’est pas demain. Je n’arrive plus à retrouver dans l’épaisseur de ses Essais ce passage où Montaigne, vivant dans une époque de folie qui était celle des guerres de religion, dit qu’il ne cautionne pas les Révolutions mais leur préfère le Réformisme. Les révolutions, passées les réjouissances de l’instant, amènent la plupart du temps la Terreur, et pour ne prendre que la nôtre, celle de 89 dont nous sommes si fiers, font renaître immanquablement un pouvoir autocratique, en l’occurrence et chez nous : Napoléon. Ici, on pourra me cataloguer de réac, pourquoi pas, mais à vingt ans, à mon époque gauchisante, je ne croyais déjà pas au Grand Soir, lui préférant les petites soirées, autant dire qu’avec l’âge et désormais le vieux con que je suis parfois, ça c’est pas arrangé.

Ma poussée d’anticommunisme primaire n’embrasse pas, loin de là, toute la complexité de notre société moderne. Il est évident qu’à l’époque où apparaît l’automobile vont disparaître les calèches à chevaux, les cochers se mettant en grève avant de finalement devenir taxis (pour la petite histoire, on notera que de grandes sociétés de taxis, telle la G7, ont encore leurs siège social à Levallois-Perret où étaient stationnés les chevaux des calèches en 1900). En revanche et au hasard, qu’une aciérie, sans doute déficitaire mais fabriquant un acier dont on a encore besoin, soit fermée par son propriétaire – en l’espèce un groupe international bénéficiaire – parce qu’il entend préserver le niveau de ses dividendes, est à gerber. Comme d’habitude, tout le monde à raison ou si vous préférez personne n’a tort, que ce soit les syndicats ou le patronat car il n’y a pas de Vérité Absolue, avec de belles majuscules, il n’y a que de la vérité relative. Ce qui fait que le curseur, fonction des circonstances, ne peut pas avoir de position intangible mais doit pouvoir bouger, un coup à gauche, un coup à droite. Une société raisonnée doit s’arranger avec cette dualité yin-yang et se méfier du populiste manichéisme pour plutôt se convertir au taoïsme.

On remarquera que je suis complètement en train de sortir de mon propos initial, la vie est un roman, mais fallait pas me lancer sur le thème de la télé, aussi (dit-il en se parlant à lui-même), car va savoir où ça m’entraîne. Pour en finir toutefois avec cette digression télé, j’ai envie de dire qu’il faut regarder les chaînes de service public, mais si on peut éviter de travailler dedans…

Revenons-en à l’émission La Grande Librairie : Busnel, ce jour là, reçoit la plutôt belle iranienne Maryam Madjidi pour son livre Marx et la poupée (Éditions Le Nouvel Attila). La toute première question de Busnel est la suivante : Pourquoi appelez-vous ça roman alors que c’est en fait votre vie que vous racontez. Pourquoi n’avoir pas dit tout simplement « Biographie » ?

Je ne sais plus ce qu’à répondu la brune iranienne mais je sais ce que moi j’aurais renvoyé : Mais la vie est un roman !

Quand, à l’été 2012, je quitte en courant la production télévisuelle et que je me replie dans la Drôme provençale pour – enfin – écrire, j’ai, toute prête, une liste d’idées pour de potentiels romans. En parallèle, j’ai amoncelé depuis des décennies des notes, des vidéos, des photos, des sons pour en faire… quoi, au fait ? Servir de matériel à des romans ou être l’aide-mémoire du récit Ma vie, mon œuvre, mes ongles cassés ?

Je me suis dit alors deux choses dont la première est un cliché : Tout auteur projette dans ses fictions une bonne part de lui-même.

De fait, dans Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre, qui est un polar et donc une totale fiction, on retrouve un héros qui me ressemble fort, avec son humour noir, son cynisme tempéré par la tendresse, son évidente mauvaise foi et ses petites lâchetés. Dans le roman Louvre Story, c’est encore moi qui règle des comptes avec toutes ces mythologies, notamment les religions, qu’on nous demande de prendre pour argent comptant. Dans mon scénar Pure et simple (le film n’est pas encore fait, cherchez pas sur Google), outre le décor d’un pensionnat ressemblant fort au Collège de Juilly de mon enfance, il y a la quête du père qui surgit inconsciemment de la plume de l’ex-enfant de l’Assistance publique que je suis. Je dis inconsciemment car il faudra que le script du film soit terminé pour que je prenne toute la mesure du labyrinthique méandre souterrain (l’action de Pure et simple se déroule dans une cave) que le labyrinthique méandre de la pensée accroché, en aveugle, au fil d’Ariane des souvenirs, m’avait fait écrire. Sans doute vaut-il mieux être aveugle à son inconscient qu’en pleine lucidité avec celui-ci ; en pleine lucidité – si tant est que ce soit possible – t’écris rien. En tout cas moi. Et si t’écris rien, en tout cas moi, tu ne prends pas ton pied. Car écrire est un plaisir masochiste, c’est en effet pas facile d’aller cimenter des idées en mots et phrases, avec un certain sens – de préférence – du rythme et de la musique, pour finalement accoucher d’un ensemble dont tu es sur le coup plus ou moins content, et qui, parfois mais pas toujours, finit par rire à tes yeux quand quelques temps plus tard tu relis ta prose. On déboule ainsi sur la question Pourquoi t’écris ? que nous ne traiterons pas tout de suite mais un peu plus loin car sinon je vais perdre mon fil, d’Ariane.

Donc, que les écrivains se projettent dans leur fiction est factuel.

La seconde chose tenait au fait qu’ayant amassé en images et sons de quoi soutenir une mémoire défaillante, ma grande œuvre se devait d’être à terme un récapitulatif de ma vie elle-même. Ma grande œuvre… je sais pas vous, mais moi je souris car le terme grande œuvre me semble un peu mégalo au regard de l’écriveur, pour reprendre le mot de Pierre Desproges parlant de lui-même, que je suis. Coluche dit dans un de ses sketches : L’intelligence, c’est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge. Jean-Paul Sèvres, un copain humoriste passé un peu, et c’est dommage, aux oubliettes du show business, me racontait qu’un jour Coluche lui avait dit : Ça t’emmerde pas si je te pique une idée pour l’exploiter mieux que tu ne pourras le faire ? Car le génie de Coluche, c’est aussi ça, pas que ça certes, mais souvent ça, soit cette capacité mémorielle d’aller piquer à gauche et à droite des matériaux pour reconstruire une maison à soi. En l’occurrence, sa sentence, brillante, sur l’intelligence est empruntée à Descartes, il ne s’en cachait d’ailleurs pas puisqu’il la reprend mot pour mot et ne prétend pas l’avoir pondue avec ses petites mains. Remercions le au passage d’avoir été ainsi le pourvoyeur d’une pensée qui, sans lui, serait restée la sage propriété des exégètes du Discours de la méthode.

J’ai retrouvé une photo de Jean-Paul Sèvres, ici entre Patrick Font et Philippe Val, dans notre pièce jouée au Vrai Chic Parisien (café-théâtre créé par Coluche) : « La Démocratie est avancée ». Et quel rôle joue-t-il dans son costume du 17e ? Descartes ! En une photo, j’évoque Sèvres, Coluche et Descartes, c’est marrant les coïncidences… à moins que ce ne soit un coup de mon inconscient.

Mais le consortium Descartes-Coluche n’a pas toujours raison vu que malgré notre intelligence limitée par elle-même, donc, on peut toutefois aller au-delà pour pressentir que de l’autre côté de ce no man’s land à la frontière de notre capacité de raisonnement, il existe de riches terres habitées par plein de gens. Quand je considère les écrits des grands auteurs, soit ceux que l’engouement des lecteurs a sacralisés, je ne peux, malgré ces limites de l’intelligence pouvant m’amener à l’autosatisfaction sur mes écrits, que laisser place à la lucidité de reconnaître que je suis un écriveur, et encore, en m’apparentant ici à Desproges, je fais là injure au talent d’un non pas écriveur mais authentique écrivain.

Partant de ces deux choses auxquelles je réponds dans mon for intérieur, pourquoi perdre son temps à se dissimuler, plus ou moins, dans des romans et pourquoi ne pas attaquer directement par la grande œuvre elle-même ?

C’est ici enfoncer une porte même plus ouverte mais battant à tous les vents que de dire combien la vie, avec ses multiples rebondissements, est largement aussi palpitante que les imaginaires embûches des fictions ; je parle ici des fictions où il se passe quelque chose, pas des chiantes plates comme la Vendée (au syndicat de mes ennemis révolutionnaires, vont maintenant pouvoir adhérer les Chouans). Je reviens une nouvelle fois sur ce que dit Robert McKee, pape des scénaristes auquel je fais parfois référence ; il dit quelque part de façon moins vulgaire que je vais ici le transcrire : Je ne comprends pas comment certains auteurs en arrivent à faire des scénarios chiants alors que la vie elle-même ne l’est pas. Dont acte. Après, il est vrai, encore faut-il avoir un minimum de… talent ? de style ? de non-respect des conventions, d’outrecuidance, pour mettre en scène la vie, réelle ou pas, quand bien même il s’avère douloureux de le faire, et on en revient au pensum sado-maso qu’est l’écriture.

Au-delà du talent à l’écrire, la vie de tout un chacun, avec ses joies et drames, avec ses impromptus-surprises, avec ses retournements de situation qui te font souscrire à la force du destin et du hasard, le vie de tout un chacun, disais-je, peut être un roman. D’ailleurs, pour échapper aux drames et aux larmes, il faut mieux parfois se faire un instant schizophrène, soit se dédoubler, pour s’observer acteur d’une comédie humaine dont le scénario vous échappe pour la bonne raison qu’on ne vous l’a pas donné à lire avant, et qu’on se retrouve obligé d’improviser un texte qui s’écrit au fur et à mesure de ton avancée dans la vie. C’est ce que j’ai fait souvent, notamment dans les moments difficiles, en me projetant en dehors de moi-même pour, calé dans un angle de la pièce, observer mon double tentant de jouer son rôle au mieux, avec cette vision en plongée propre aux caméras placées en hauteur. Mais peut-être que j’exagère, tout le monde n’est peut-être pas schizo comme moi, et le fait de l’être, seulement par moment je vous rassure, c’est peut-être ça aussi qui fait l’écriveur, témoin de lui-même et, si prétentieux, témoin de son époque.

Ce fut donc cet amoncellement d’évidences qui m’amena à la première idée d’Otium. La seconde – et bonne – idée d’Otium, c’est son format webroman. Cela s’imposa d’emblée car le matériel que j’avais accumulé, mes photos, films, sons, ne devait pas être passif (juste un aide-mémoire) mais actif, entrer directement dans le récit, en être autant témoin qu’acteur. Jusqu’à il y a peu, il n’y avait que le film documentaire pour réunir texte et audiovisuel, mais désormais il y a Internet, le parfait outil pour ma Recherche. A petits bras… les moins littéraires d’entre vous ayant remarqué que je ne suis pas Proust.

Une fois qu’on part dans ce sens, on s’aperçoit vite qu’on s’est créé un autre problème, qui lui va nous ramener à la fiction. Qui s’avère éminemment confortable, hors le fait de l’écrire qui ne l’est pas comme évoqué plus haut. Dans une fiction, on peut créer autant de personnages que l’on veut, inspirés de la vie réelle, il suffit de changer quelques détails et surtout les noms. Dans un roman autobiographique, tu te rends vite compte que tu vas être un rien gêné aux entournures. Quand tes personnages, réels, sont morts, c’est déjà plus simple, mais pas réglé pour autant car tu ne peux pas jongler avec la vie privée des gens sous prétexte qu’ils sont six pieds sous terre. Quand ils sont encore vivants, je vous dis pas.

Concrètement, quand j’ai fini de pondre un chapitre mettant en jeu des gens de ma famille, ou que j’ai connus, croisés, je m’applique à faire relire les choses aux intéressés, ou à leurs descendants quand il s’agit de disparus. Et j’attends leur validation, éventuellement assortie de réserves, de précisions, de corrections d’erreurs, avant de mettre en ligne. S’il vous arrive de tomber sur un chapitre codé, soit protégé d’un mot de passe, c’est que justement le chapitre en question est en phase de validation. C’est ici la limite de l’exercice d’un roman autobiographique, ce regard des protagonistes, vu que je ne peux pas dire n’importe quoi sous prétexte de raconter une vérité qui n’est, somme toute, que ma vérité.

Jusqu’à présent, j’ai été rarement amené à amender mon texte premier, preuve que je n’avais pas écrit trop de bêtises, ou que si j’avais été vache, l’humour glissé entre les lignes avait aidé à faire passer l’addition, ou la sauce à faire passer le merlan, comme disait Ricet Barrier en ressortant ce proverbe imagé. Je dois dire aussi que la rosserie de certains épisodes est tempérée par la bienveillance – la plupart du temps – pour ces humains que je raconte. Je pense que chacun fait comme il peut, avec sa vie, et, partant du principe, avéré, que je suis loin d’être parfait, je reconnais à tout le monde le droit de l’être aussi peu que moi.

On en arrive au Peut-on tout dire ? Je réponds clairement Non. Doit-on occulter des pans d’histoire, ou travestir la vérité ? Bah oui, souvent ça vaut mieux.

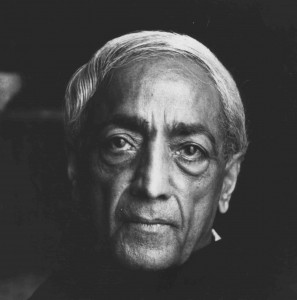

Le philosophe indien Jiddu Krishnamurti disait J’affirme que la Vérité est un pays sans chemin, et qu’aucune route, aucune religion, aucune secte ne permet de l’atteindre. D’accord avec Jiddu, tous ceux qui prétendent détenir la vérité me consternent, surtout à l’heure des fake news Internet, et je pense qu’ils devraient se twitter sept fois le mobile dans la poche avant d’émettre leur suffisance sur les ondes. Le soudain débarquement de Wikileaks sur Internet, soit ce Robespierre Julian Assange entendant sauver le monde en révélant la face cachée des services secrets, m’a trouvé, je l’avoue, perplexe. Pour qui roule-t-il, l’homme, en dehors de pour lui-même ? Quand c’est marqué Secret sur un service, c’est sans doute qu’il y a une bonne raison. Si l’on devait tout révéler des coulisses de notre monde, déjà qu’on s’endort pas toujours rassuré, on toucherait à l’insomnie totale. Bon, sans doute que les lanceurs d’alerte ont leur utilité, notamment quand ils dénoncent l’aspect Big Brother et/ou Big Data de nos sociétés, mais encore faut-il en prendre puis sérieusement en laisser, un tri que le 4e pouvoir, à savoir les médias, se garde bien de faire vu que tout cela reste, au final, un juteux business en ce qui les concerne.

Il m’arrivera donc de changer des noms, ou de flouter des photos, pour préserver l’anonymat des personnages, ou pour me protéger moi-même de leur vindicte vu que, dans certains cas, je ne veux pas soumettre mon texte à leur censure.

Quel est le pourcentage de réel ou de fiction dans Otium ? Pour ceux que ça intéresse, je dirais 90 % de réalité, la fiction n’intervenant que dans la dramaturgie déployée pour certains épisodes, vu que la mémoire précise du moment peut me faire défaut et qu’il faut bien alors que je réinvente, qui une situation, qui un dialogue, que j’ai avec le temps complètement oubliés. Malgré la coquetterie de ma Préface qui me fait dire Je me tamponne du lecteur, on est ici dans un récit s’adressant quand même aux autres et il convient que tout cela reste vivant et donc pas chiant à lire.

Parlons une seconde argent puisqu’on aura remarqué que cet instrument est assez présent dans notre quotidien. Ce webroman Otium est ouvert à tous, en clair il est gratuit. Tu te connectes, tu lis, au-revoir. Comme je ne suis pas une star littéraire – j’en serais le premier informé, tant en droits d’auteur qu’en estimation propre de mon talent -, je ne peux aucunement ambitionner de vendre des centaines de milliers d’ouvrage si Otium était édité. Avec mon premier roman La Grande Boulange, j’ai bien dû atteindre la mirifique vente de 2 000 bouquins, les droits en retour ayant payé le papier nécessaire à l’écrire, pour partie les cinq mille photocopies pour envoyer le manuscrit à la recherche d’un éditeur et les frais de timbres pour le transit, mais pas du tout l’ordinateur que j’avais dû acheter pour le taper.

Comme j’ai la chance de résider désormais en province où la vie est moins chère que dans ma précédente position parisienne et qu’ainsi elle se contente de la rente que me valent quarante ans de carrière en cavalcades, je n’ai pas saisi l’intérêt de courir après un éditeur pour récupérer trois balles de droits d’auteur alors que, passé l’investissement dans un site pour éditer moi-même Otium sur la toile, je pouvais trouver un lectorat tout simplement sur Internet (bien plus important que les 2 000 lecteurs de mon premier roman). D’autant qu’une édition classique, papier, soustrairait de fait toute la partie audiovisuelle de l’entreprise. Par ailleurs, et pour en finir avec l’aspect édition, cet Otium est en constante évolution, une progression temps réel, les chapitres s’empilant au gré de mon inspiration. Si je devais éditer, Tome 1, Tome 2, etc. je serais emprisonné dans une nécessaire chronologie, d’abord l’enfance, puis l’adolescence, and so on, et cette contrainte, pour moi qui suis désormais libre comme l’air d’écrire ce que je veux, quand je veux, me serait asphyxiante. C’est gratuit, certes, mais on prend ce qu’il y a à prendre, quand je peux, ou veux bien, le mettre.

Le roman autobiographique peut donc être un piège qui nécessite que l’on repère au fur et à mesure les issues de secours pour en sortir. Raconter le réel, même passé, se tape dans le respect de la vie des gens, affronte les conventions, peut avoir des conséquences sur tes relations d’aujourd’hui en relatant les grandeurs et faiblesses de tes relations d’hier. Quand tu racontes les tiennes, de grandeurs et servitudes, tu n’exposes que toi même, tu n’engages que toi, tu caricatures ta propre personne, et tu en ris. J’avoue que me moquer de moi-même, j’aime bien. Un grand réalisateur du cinéma français, dont je tairais le nom pour ne pas faire du names-dropping (soit le J’ai bien connu machin, je lui ai serré la main, mot, encore une fois, de Pierre Desproges), m’a dit récemment : « J’ai été touché par ce que vous racontez, entre pudeur et impudeur, et surtout la manière dont vous l’écrivez. » Passé le gonflement de mon ego pour son « par la manière dont vous l’écrivez », vu que le réal en question a une putain de carrière, qu’il compte un paquet de grands films et est donc un rien légitime pour apprécier l’écrit, j’ai trouvé qu’il touchait juste en pointant la pudeur et l’impudeur. Oui car l’autobiographie te fait marcher sur une corde raide, te fait faire le clown exhibitionniste tout en tentant de traduire combien cet exercice de corde raide contraint à maîtriser cet équilibre entre pudeur, on ne dira pas tout, et impudeur pour flinguer les conventions, donner du relief au récit et donc amuser les foules. Et accessoirement soi-même.

Je n’ai pas une culture littéraire gigantesque, je le regrette tous les jours, mais le seul que j’identifie avoir une réussite, incroyable, en la matière, c’est Proust. Avec sa Recherche, il parvient en effet à réconcilier fiction et autobiographie. Qui raconte l’histoire, son fameux narrateur ou Proust lui-même ? Il se démerde en effet pour ne jamais se nommer, utilisant des périphrases comme « Elle m’appelait par mon petit nom ». Et c’est tout ce qu’on saura. Fort, très fort, surtout de tenir l’affaire sur des milliers de pages. Jamais Marcel n’est cité dans l’ensemble de la Recherche, sauf deux fois (si j’ai bien compté) : dans La Prisonnière, son personnage Albertine écrit au narrateur et lui dit « Mon chéri et cher Marcel », puis signe un peu plus loin « Quel Marcel ! Quel Marcel ! Toute à vous, ton Albertine. ». Pan, pris en flag’, le Marcel ! L’exception qui confirme la règle. La vérité, c’est que Marcel Proust n’a jamais relu les épreuves de La Prisonnière, sinon il aurait corrigé cette erreur échappant à son principe. Il avait une bonne raison à cette distraction, il était juste un peu mort quand le bouquin a été publié. Il a dû s’en faire une crise d’asthme dans la tombe, maudissant l’éditeur qui ainsi trahissait l’effort de toute une œuvre pour noyer biographie dans fiction.

Lipo, on te voit soudain enfiler ton paletot et mettre ton chapeau… Ne t’esquive pas, veux-tu, avant de répondre à la question : Pourquoi tu écris ? C’est pas pour l’argent, on l’a vu plus haut, alors c’est pour la gloire ?

Ok, mais c’est vraiment pour vous faire plaisir car cela va m’amener à creuser dans mes retranchements, sans pelle, avec les ongles, quitte à m’en casser un. Dans la Préface d’Otium, je dis que j’écris en premier lieu pour mes enfants, pour leur laisser un témoignage, plus que pour vanter mon parcours qui pour parfois être surprenant n’en est pas pour autant exceptionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit un succès, d’écrire pour mes deux garçons,

car compte tenu de ce que j’en sais, de ce que je mesure à leurs retours, ils n’ont pas encore tout lu. Ils picorent, semble-t-il, dans ce qui les branche. Mais c’est normal, ils ont leur propre vie, leurs propres aventures et surtout leur jeunesse, ils n’en sont pas encore à regarder au-delà d’eux mêmes, soit jusqu’à moi. Ils ont le temps, feront ça plus tard, comme moi qui, en rangeant les affaires de mes parents après leur décès, ai retrouvé avec curiosité et émotion les similis journaux où ils avaient consigné des épisodes vécus.

Suite au peu que j’ai retrouvé en vidant l’appart de mes parents, je vais me faire dictateur. Je pense que l’on devrait passer un deal, dès la naissance, avec les gens : les contraindre à laisser, avant leur disparition car après tu n’as plus guère de prise sur eux, un récit de leur vie. A minima 50 pages. On peut amender la loi pour ceux qui déclarent, et le prouvent, qu’ils n’ont pas le talent d’écrire. Ceux là devront au moins laisser un récap’, une note synoptique et chronologique, où ils rappellent les grands moments de leur existence.

Passée cette première loi, et après avoir laissé retomber la poussière que cette ordonnance, scélérate et fasciste, n’aura pas manqué de soulever, arriverait un nouveau décret stipulant que tout humain – mon Empire ne se limitant pas à la France – est désormais en charge de rédiger sa propre nécrologie. Car quoi, alors que, a priori, on est bouffi de chagrin par la perte d’un être cher, voilà t’y pas qu’on va devoir plonger à son curriculum vitae pour en faire jaillir toutes les grandeurs (dans une nécro, il est bon de se limiter à ça) !? Là, forts de ma première loi, les gens ayant désormais leur roman ou récap’ sous la main pour se rappeler combien ils sont extraordinaires, ils vont pouvoir préétablir ce qui se dira sur leur tombe. Maximum 7 500 signes soit l’équivalent de 5 pages dactylographiées car, pour peu qu’il pleuve au cimetière, on ne va pas tremper tout le monde sous prétexte que le mort a été pris de logorrhée littéraire. Attention, il y aurait un contrôle, on ne va pas laisser un chèque en blanc aux gens, ils devraient régulièrement, dès l’âge de la retraite par exemple, venir présenter leur projet de nécro au commissariat, projet précédemment validée par au moins deux membres de la famille, car il n’est pas question de laisser écrire n’importe quoi non plus. Moyennant quoi, aux obsèques, on n’a plus qu’à lire la nécro, officielle, validée, échappant ainsi à ces sourires dubitatifs qui naissent parfois entre deux chrysanthèmes pour des hommages post-mortem par trop hagiographiques ; en effet, la nécro devient indiscutable puisque c’est le mort lui-même qui la signe.

Attendez que j’arrive aux fonctions suprêmes, vous allez voir.

Écrire pour la gloire ? Grande question. Je m’entraîne depuis un certain temps à maîtriser… non, j’exagère, à surveiller la peur et l’ego. Pourquoi ? Je ne répondrai pas ici car j’ai déjà parlé de ça plus haut (voir 1982, Desproges et les couloirs courbes) et qu’on va éviter de rabâcher. Mais on a beau s’appliquer à mettre ça under control, il en reste toujours des bouts qui t’échappent. Je suis, par exemple, flatté que ce réalisateur connu apprécie mon style d’écriture, l’ego s’en boursoufle un instant et c’est toujours mieux ça que le contraire. Au registre de cet ego se gonflant sous la caresse, je peux bien vous faire une confidence, où là je vais faire du names-dropping vantard. Quand je bossais dans l’équipe de Charlie Hebdo, j’avais une copine qui était très proche d’une star de la littérature. Cette copine lit mon roman la Grande Boulange, trouve ça très bien et me dit : « Je viens de filer ton bouquin à Cavanna, il est en train de le lire.

– Quoi !? dis-je complètement paniqué, mais ça va pas, t’imagines, Cavanna !

– Mais le prend pas comme ça, Lipo, il trouve cela vachement bien écrit.

– Aaah… » émets-je dans un rictus inquiet.

Quelques jours plus tard, je croise Cavanna à la rédaction de Charlie et il me dit : « Mais dis donc, Lipo, tu es un putain d’écrivain ! Je savais pas. Continue, ne lâche pas ! »

J’aime autant vous dire que tu as beau exercer sur l’instant tous les contrôles que tu veux, cette reconnaissance d’un auteur patenté te fait hérisser l’ego aussi promptement que se gonfle un poisson-lune. Bon, quelques heures après tu dégonfles, tu te calmes et tu relativises en te disant que l’homme a voulu être sympa avec un collègue de bureau et qu’au fond il encourage juste un écrivain débutant.

Mais, au-delà de cet ego qui ronronne comme un chat dès qu’on le gratouille, il y a aussi le fait que ce type de caution balaie le doute. Le tien. Juste pour un temps, ça ne dure pas. Comme tu es le plus mauvais arbitre de tes écrits, un jour « C’est bon », le lendemain « C’est de la merde ! », d’autant qu’entre temps ce sadique de Descartes t’a enfoncé la tête sous l’eau en soulignant combien ton jugement se voyait limité par lui-même, tu restes toujours attentif aux avis de tiers, ceux que tu juges légitimes, pour qu’ils t’aident à repousser la suspicion sur ton talent. Je croyais, avec les années, avoir maîtrisé cette peur, d’où ce que je vante un peu plus haut sur mon travail pour contrôler peur et ego, mais ça reste un eczéma récurrent de l’auteur pour lequel la cortisone d’un compliment n’a qu’en effet provisoire.

Donc la gloire, oui, mais en mariant les contraires, c’est à dire utilisant le doute pour calmer les flambées d’ego, et réciproquement. Au bout du compte, pour ne pas sortir en vrac de tout ça, tu finis par t’abriter derrière les statistiques en te disant que tu trouveras toujours, sur la masse, des gens pour t’encenser, d’autres pour trouver que ce que tu racontes est sans intérêts notoires, ni de fond ni de forme.

J’ai découvert mon appétit pour l’écriture quand j’avais 13 ans. On était en classe de sixième avec Philippe Val et, lors de rédactions, on se retrouvait toujours en compétition, au coude-à-coude, pour piquer les meilleures notes aux résultats. J’ai le regret de me rappeler qu’il ramassait souvent la plus haute marche du podium, cet enfoiré, vu qu’il avait déjà lu beaucoup plus que moi, qu’il avait une putain de mémoire et, en prime, ça aide, un sacré talent. Il l’a confirmé par la suite. Moi, j’avais tendance à m’échapper du thème, en digression, me barrant dans des trucs qui me valaient un Hors sujet rouge sur ma copie ; lui parvenait à mieux structurer les choses, sans pour autant perdre en humour ou en lyrisme. Par la suite, c’est le même Philippe qui m’a encouragé à ne pas lâcher l’écriture, arguant de mon talent. Mais c’est mon ami donc t’as toujours le doute que, par amitié, il en rajoute un chouïa.

C’est donc assez jeune que j’ai rencontré le vrai plaisir de n’avoir plus la page blanche devant moi, car la page vide est un abîme où tu évites de regarder par peur du vertige. Les premières lignes, pour défigurer cette page blanche, sont salvatrices. Mais il faut mettre la machine en marche. Je compare ça au fait de devoir pousser à main nue une locomotive de trente tonnes. Les premiers mètres sont épouvantables, pas mètres d’ailleurs, millimètres vu que, malgré tes efforts, tu as l’impression que la loco ne bouge pas. Quand tu parviens ensuite à l’ébranler, la force cinétique s’accumule et les mètres suivant sont plus faciles, à tel point qu’au bout d’un certain temps, quand la première page est passée en noir et blanc et que les autres suivent, que la locomotive commence à filer bon train, c’est d’un seul coup le contraire, l’enthousiasme te fait oublier la mesure, tu as autant de mal à freiner la loco que tu as eu du mal à la mettre en branle. D’où ces textes trop longs, comme ici.

Oui, écrire est un plaisir égotiste, une branlette récompensée parfois par un orgasme, car on jouit pas à tous les coups. Quand on commet un roman ou un scénar, c’est une pure jouissance, pour peu que cette putain de locomotive veuille bien rouler, de faire sortir du néant des personnages qui n’attendaient que toi pour apparaître. Mais attention, il faut savoir que les personnages sont retors, caractériels, c’est pas pour rien qu’en Anglais on appelle ça caractere. Combien de fois ai-je dû m’engueuler avec eux lorsqu’ils refusaient de faire ou dire ce que je venais d’écrire. Et, sans mentir, ça donne des scènes comme ça : je quitte le clavier car Machin me dit, depuis la page blanche : « Ah mais ça c’est pas possible, je ne peux pas faire ça, ça ne colle pas avec mon profil, ni avec mon background. » Alors, je m’énerve, parle tout haut, joue la scène en tournant dans mon bureau pour lui démontrer que : « Si, c’est tout à fait faisable, et que, de toute manière, c’est moi l’auteur et que je l’emmerde ». Peine perdue, cet abruti – ou cette abrutiE, vu que quand il s’agit d’une femme c’est pire car en tant que mec je traduis moins bien leurs passions – cet abruti, disais-je, m’a foutu le doute et, passée ma crise d’autorité, coupable, je me dis : « Peut-être qu’il a raison mon personnage, ce que je lui fais dire n’est pas juste. Vérifions son profil, harmonisons l’action avec son passé. » Qui chantera ces crises schizophréniques de l’auteur en butte avec ses créatures ? Mary Shelley l’a fait avec Frankenstein ? Ah oui, exact. En tout cas, je peux vous dire qu’il ne faut pas croire tout ce que les personnages d’un roman racontent sur l’auteur, c’est rien que des mensonges !

Mon esprit romanesque m’a révélé que tous les personnages de toutes les œuvres existent bel et bien, dans un univers parallèle. Ils se réunissent régulièrement, Don Quichotte avec Léopold Boom, Mickey avec Hamlet, Dark Vador avec Tom Sawyer, ils boivent le thé en fumant des pétards entrecoupés de loukoums et qu’est-ce qu’ils font ? Je le sais moi : ils disent du mal des auteurs. Et on dira après que les auteurs sont paranos ! Ils ont quand même quelques raisons…

Quand tu fais dans le roman autobiographique, c’est un poil différent. Tu n’as pas à inventer des personnages ou des situations, tu as juste à avoir une bonne mémoire. Ce que je n’ai pas. C’est un travail de vache, un boulot de ruminant. Tu as ingurgité des quantités d’herbes de vie fraiches, les a stockées dans la panse, reste à maintenant les rappeler dans la bouche où ça peut te foutre une mauvaise haleine, à les remâcher une deuxième fois avant que ça descende dans le bonnet, le feuillet et la caillette pour être finalement digéré. Parfois tu peux même en avoir des flatulences en ayant la faiblesse de laisser passer un mauvais jeu de mots, chose que Victor Hugo considérait comme un pet de l’esprit : Le calembour est la fiente de l’esprit qui vole. Un peu vache de la part d’Hugo qui a dû en faire lui-même, des calembours, mais je suis content qu’Hugo, avec ses prouts de l’esprit, vienne ici soutenir ma métaphore sur cette digestion bovine qui est le propre des autobiographes.

On remarquera que je m’adresse souvent au lecteur, n’est-ce pas mon amour ? C’est plus fort que moi, ça marque mon tempo. En même temps c’est d’une lâcheté extrême puisque je sais qu’il ne peut pas me répondre. En tout cas pas du tac au tac. Mais c’est un dialogue encore une fois un rien schizophrénique entre moi-auteur et moi-lecteur, cet artifice me permettant de prendre du recul, de me juger moi-même, et de me faire éventuellement l’avocat de l’auteur si soudain le lecteur que je suis, un peu comme mes personnages qui m’échappent, s’étonne ou n’est plus en accord avec le texte.

L’autre jour, quelqu’un de ma famille à qui je soumettais un chapitre avant le mettre en ligne se demande s’il est bien judicieux de révéler un secret de la même famille, et elle (c’est une femme) fait ça avec talent, la qualité du mail que je reçois d’elle l’attestant. Ma révélation la laisse dubitative puis elle laisse reposer vingt quatre heures, dit-elle, et concède au final que : « Oui, tout peut être dit quand le respect et l’amour triomphent du jugement. » Elle a raison je pense, en tout cas c’est ce que je m’applique à faire, sans sûrement toujours y parvenir. Les peuples heureux n’ont pas d’Histoire et donc les romanciers, vu que les peuples sont loin d’être toujours heureux, ont une grande latitude. Quand j’égratigne la mémoire, l’image de quelqu’un, c’est pour l’humaniser, tenter de le rendre au réel, voire le grandir avec cette dose d’humanité, partant du principe énoncé plus haut que j’autorise mes contemporains à être aussi peu parfaits que moi même. Et puis ça les rend crédibles car qui donc, en dehors des naïfs, peut considérer un tel ou une telle comme un super-héros des Editions Marvel ? J’ai eu une autre histoire avec un autre personnage d’un autre chapitre dans lequel j’évoquais un travers de sa personnalité. Ledit personnage vivant, je lui ai soumis le texte. Il a brassé, m’a fait la gueule. Tenant au chapitre, j’ai dû me censurer sur un paragraphe. Mais je pense qu’il a eu tort ; en s’auréolant du chapeau de cowboy, il commettait pour moi une erreur, perdait la faiblesse nécessaire à cette humanité que nous recherchons toujours.

Est-ce qu’on écrit pour donner un sens à sa vie dans cette vie qui n’a pas sens ? Oui, je pense mais, pour ma part, et comme je le dis à la Préface d’Otium, la transmission orale c’est bien mais j’ai un peu plus confiance à ce qui est gravé dans le marbre. Pour l’heure, car même le marbre finit par se déliter. De fait, que restera-il de nous, pas demain mais plus tard ? Il ne faut pas s’inquiéter du futur d’un roman, il faut juste à présent, pour le plaisir, l’écrire.

Je crois en avoir fini avec cette comparaison biographie-roman, si je change d’avis, je viendrai rajouter quelques paragraphes, cette souplesse soulignant au passage un autre avantage du roman Internet : tu fais des rajouts ou modifs quand tu veux. Balzac, avec ses incessantes modifications d’épreuves qui faisaient s’arracher les cheveux de ses éditeurs, ou Proust, qui s’avère être l’inventeur du post-it avec les paperolles truffant ses manuscrits, auraient adoré le webroman.

Coming next : Prédestination : Tu seras Pierre Fresnay mon fils !

Bonus

Ci-dessous, un bonus qui ne correspond qu’à la partie idéologique de ce chapitre ; pour ceux qui connaissent, il est toujours bon de se repasser ces 4 minutes 30 secondes de pur chef d’oeuvre d’écriture, d’humanisme et de sourire sur l’embrigadement façon Brassens. Pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas, perdre 4 minutes 30 secondes peut parfois te sauver la vie.