ou les expressions de ma mère

Ma maman ne faisait pas dans la philosophie mais dans le pragmatisme, avec ces emprunts d’expériences, d’enseignements, que l’on peut faire aux romans ; sa mémoire savait alors arracher à un livre des provisions de bon sens qui, coincées au fond de quelques neurones, pouvaient être par la suite régurgitées aux moments idoines. Elle détenait ainsi, comme tout le monde au fond, un catalogue de citations, de proverbes, autant de choses qui, par osmose, sont venues s’enraciner dans mes neurones à moi. Aussi, fonction des circonstances, je me surprends aujourd’hui à rappeler ces espèces d’haïkus qui, à chaque fois que je les prononce, s’accompagnent fugitivement du fantôme de ma mère

J’ai noté ceux qui me reviennent régulièrement en mémoire, ils sont peu nombreux à cette heure mais je ne doute pas que d’autres ressurgiront un beau jour du fin fond de mon disque dur cortical, et qu’ils viendront alors enrichir le présent et premier inventaire.

On n’a que le bon temps qu’on se donne

Cette sentence, ma mère aimait régulièrement à la placer, pour se déculpabiliser sans doute d’un plaisir, grand ou petit, dont elle avait enluminé un instant de sa vie. Pour contrecarrer une quelconque souffrance, grande ou petite.

On n’a que le bon temps qu’on se donne, en l’espèce, est issu du roman Que ma joie demeure de Giono. C’est l’équivalent du carpe diem, du langage antique, que l’on doit au poète latin Horace. Les modernes diraient désormais enjoy, pour peu qu’ils exercent dans le domaine de la communication branchée, ou fais-toi plaiz’, si l’on participe à cet essor de la langue qui, à coups de SMS, concourt surtout à la paupériser. C’est de la philo qui, pour être de cuisine et populaire, n’en pose pas moins la problématique du rapport entre difficultés de la vie — pour éviter le terme de souffrances qui dramatise tout — et plaisir de vivre, celui qui vient faire barrage à nos angoisses et ainsi rééquilibrer le château de cartes auquel ressemble parfois notre existence.

Ma maman était une positiviste. En atteste sa volonté, son énergie et ses trouvailles qui lui permettaient, d’un bon coup de talon, de remonter du fond de la piscine où de quelconques emmerdements l’avaient plongée. Oh, elle savait aussi se plaindre, se lamenter sur son sort, Qu’ai-je fait au Bon Dieu… pour avoir un mari pareil !? par exemple — et c’est vrai qu’avec son putain de mari, Henri Moreau, elle avait de quoi se lamenter de l’avoir retenu comme compagnon durant vingt ans. Mais ses apitoiements ne duraient pas, elle ne se mettait pas en boucle en se tapant le front sur un mur de lamentations qui dans ces cas là se matérialise par les autres, les proches, sur lesquels tu prends plaisir, conscient ou pas, à être anxiogène. Il lui fallait alors trouver une solution au problème du moment et, très vite, elle la dénichait.

Je pense que c’est certainement à ce modèle maternel que je dois mes réactions pragmatiques face aux obstacles, me faisant ainsi partisan d’une autre sentence, qui semblerait que l’on doive ce coup ci à André Gide : Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Pour être honnête, il faut dire que sur la fin de sa vie ma maman avait moins recourt à ces roues de secours qui te permettent de poursuivre ta route ; son esprit se voyait grignoter par le corps — rhumatismes, pertes d’équilibre et surtout cécité —, et tu as beau avoir des réflexes de bon conducteur, quand ton véhicule commence à lâcher de tous côtés, les préceptes que tu as empilés dans tes bagages s’avèrent moins salvateurs que du temps où le moteur tournait rond.

Elle en avait d’autres, des sentences, certaines pouvaient être fort imagées, voire triviales. Dont l’une que j’ai mis du temps à comprendre car, enfant, elle n’était guère de mon âge, telle la suivante :

Il est plus facile d’avoir la bouche ouverte que le bras tendu

Quand gamin t’entends ça, fort de l’absence d’humour qui caractérise l’enfance, tu le prends au premier degré. Pendant que la conversation des grands prend un tour que tu n’es pas encore en mesure de qualifier d’égrillard, soit un silence après la chute de sentence suivi de sourires entendus, tu ouvres la bouche en grand, pas de problème, puis tu tends le bras à l’horizontale et pas de problème non plus. Voyez les nazis, ils ont fait ça un bon moment sans aucune ankylose. Donc tu ne piges pas pourquoi une pareille évidence déclenche une telle complicité chez ceux qui la partagent, et tu remets ça à plus tard d’autant que, une idée chassant l’autre, on vient de te proposer de reprendre du dessert.

Tu ne percutes que plus âgé ; en ce qui me concerne, ce fut au moment du dépucelage, entravé du préservatif que je m’étais collé en équilibre sur le gland et qui du coup ne tenait guère vu qu’il n’était pas déroulé ; d’autant que, je me rappelle, ma partenaire était aussi empruntée que moi et qu’elle s’était donc retrouvée avec une rondelle de caoutchouc dans le vagin, qu’il avait fallu aller récupérer de deux doigts. Pas les miens, les siens. Bref, l’adrénaline du dépucelage additionné à l’humiliation de la capote fit que mon de Gaulle, que j’avais pourtant musclé à force de branlettes, prit la consistance de la nouille trop cuite servie dans les cantines de lycées. Pourquoi de Gaulle me dira-t-on ? Bonne question. Cette appellation vient de ma grand-mère qui s’occupait de moi quand maman était au boulot. Faisant ma toilette un beau jour et découvrant au passage l’érection matinale avec laquelle tout jeune garçon manifeste de sa bonne santé, ma grand-mère avait associé mon zizi tendu au général de Gaulle. Pourquoi me répétera-t-on ? J’aimerais bien pouvoir affirmer que c’était en rapport avec la taille, le Général, on s’en souvient, était exagérément grand mais comme, en vérité je vous le dis, je me situe de ce côté là dans la moyenne des Français (j’ai mesuré avec un mètre-ruban et comparé avec les données statistiques), il semble plus juste de penser que cette dénomination était liée à l’homonymie entre le nom du général et la gaule, celle qui s’écrit sans majuscule.

Au sortir de l’épisode un rien humiliant de mon dépucelage, mes yeux se décillèrent et je compris combien les femmes avaient de sérieux avantages en certains domaines, hommes et femmes n’étant en effet pas égaux sur l’autel de la sexualité, comme l’a d’ailleurs si bien rappelé Sacha Guitry : « Elles peuvent faire semblant, nous pas ». Je rassure les esprits prompts à la compassion, j’ai toutefois atteint quelque chose ressemblant à un orgasme lors de mon dépucelage, mais si mince, si forcé, si joué, qu’une autre expression m’est venue à l’esprit : Tout ça pour ça !?

Les femmes qui n’ont jamais été hommes, c’est la majorité, ne peuvent imaginer le stress qui peut saisir un mec dans l’ascenseur qui l’embarque vers le 7e ciel. Théoriquement. Dans la suite de ma vie amoureuse, le syndrome de la nouille trop cuite est parfois réapparu. Soit j’étais très amoureux de la fille qui venait d’appuyer sur le bouton de l’ascenseur, direction le dernier verre, et auquel cas j’étais inquiet à l’idée de, peut-être, la décevoir, soit je n’étais pas amoureux du tout et je redoutais d’être déçu. Le résultat était le même, nouille version cantoche. Et le C’est pas grave de ta partenaire ne te convainc absolument pas que ça ne l’est pas. En général, il n’y a pas de suite dans ces rencontres à bide et tu te mets alors en quête d’un autre ascenseur. Malheureusement, si le corps n’a guère d’esprit, il a de la mémoire, du coup, la fois suivante, tu ne penses qu’à la panne précédente et tu redoutes le bis repetita placent. Qui survient. J’évoque là mon époque de jeune adulte, celle où mes partenaires étaient aussi jeunes en amour que moi chose qui, sous pression du désir irréfléchi, nous amène à aller trop vite en besogne, à sauter l’étape qui ne s’apprendra que plus tard, celle des préliminaires. Car tout le secret est là — je parle ici à tous ceux qui aiment les pâtes al dente —, l’amour se doit d’être un menu gastronomique, avec hors d’œuvre, variés de préférence, genre antipasti, plat de pâtes tomatées ou non, ça dépend des goûts, salade, fromage et dessert, avec pourquoi pas, cerise sur le gâteau, la petite liqueur finale, soit le trou normand qui annonce que l’on ne saurait tarder à remettre le couvert.

Dans ma jeunesse, en l’occurrence dans les années 60, on n’avait pas le porno internet pour faire ses gammes mais le catalogue de la Redoute. Suggestif certes mais peu pédagogique. On n’avait pas non plus la pharmacopée moderne des pilules bleues qui t’érigent mécaniquement en étalon. Ce n’était pas du tout industriel, on en était encore à l’artisanat, tout à la main. J’en entends qui, faux-cul, s’affligent du porno et regrettent le temps où l’on montait vers le 7e ciel, marche après marche, expérience après expérience, jusqu’au jour où l’on maîtrisait, enfin, le bon timing pour la cuisson des pâtes. Moi je vais vous dire hein, j’aurais eu du viagra ou du cialis dans ces années 70, je m’en serais bien enfiler une dose pour casser le stress de cet ascenseur du dernier verre. Ce qui m’aurait sûrement autorisé à revenir le lendemain pour un nouvel apéro.

Au-delà de l’habituel discours anti-porno — déshumanisation de l’acte, avilissement de la femme, etc. — dont les arguments sont moralement légitimes mais sur lequel je ne vais pas faire ici trois heures car j’ai l’intention de traiter cette thématique — pas simple — dans un autre chapitre, on m’objectera, avec raison, qu’un prépubère qui découvre toute la crudité et les variantes de l’acte, entre deux jeux vidéo, puisse être ébranlé (sans jeux de mots), voire marqué à vie. Ira-t-il vers la surpuissance ou l’impuissance ? Je pense qu’à cette heure on n’a pas assez de recul ; laissons passer deux trois générations après cette irruption, violente, du porno dans nos sociétés pour faire parler les statistiques ; à ce moment là on verra bien si, en moyenne, c’était un malus ou un bonus. Pour ma part, et encore une fois à cette heure, je préfère cette libéralisation de la chose sexuelle, fut-elle abrupte, aux interdits sociétaux et/ou religieux qui ont joyeusement conduits les humains à des millénaires de frustration (et à l’asservissement de la femme, au passage…). Et là on ne parle pas d’interdits sur les éclairs au chocolat mais portant sur une chose aussi fondamentale que la sexualité, gourmandise participant accessoirement à la reproduction de l’espèce, et sans laquelle je ne serais pas là pour écrire ces lignes ni vous pour les lire.

Je dois dire ce qui est…

Là, il ne s’agit pas d’un proverbe ou d’un aphorisme, on a affaire à une ouverture de phrase qui conditionne ce qui va suivre. Je revois ma mère, un rien péremptoire sur le coup, qui s’apprête à se lancer dans un contre-feu, un contre-argument à ce qu’elle vient de dire l’instant d’avant. Elle va se faire l’avocat du diable afin de maîtriser le discours et donc de couper l’herbe sous le pied de ses éventuels contradicteurs. Elle vient par exemple de dire du mal de quelqu’un et, pour contrebalancer, elle va soudain en dire du bien, un peu, pas trop, histoire tout de même de ne pas flinguer sa prime attaque. Si le quelqu’un en question est perçu comme un enfoiré : « Je dois dire ce qui est… silence une seconde, il est par ailleurs aimable et bien élevé… Mais on m’enlèvera pas de l’idée… » et paf, elle l’achève. Ce quasi tic de langage, ça revenait en effet souvent dans son discours, je ne l’ai pas conservé pour ma part. Il me semble, ou fort rarement, ou alors avec une autre formulation, mais pour peu que quelqu’un sorte ça aujourd’hui devant moi, j’ai l’ectoplasme de ma mère qui esquisse un sourire au-dessus de la tête de la personne qui vient, en toute innocence, de raviver sa mémoire. Car on ne dit pas Ce qui est, on ne fait que s’harmoniser une seconde avec le consensus général, histoire de démontrer qu’on est de bonne composition, de bonne volonté, on recule donc d’un pas mais ce n’est que pour se donner l’élan du verdict définitif et tranché, comme un couperet de guillotine, qui va s’en suivre.

On peut rapprocher cette expression d’une autre flirtant avec la médisance : Il y a anguille sous roche. Un camarade à moi, Frédéric Vinet en l’occurrence et pour rendre à César ce qui appartient à César (on remarquera que quand on ouvre la boîte de Pandore des proverbes ils n’en finissent pas d’en jaillir), a quant à lui recours à une amplification d’icelle, préférant dire : Il y a baleine sous le caillou. Là, c’est clair, l’anguille que l’on entendait dissimuler sous roche a enflé en cétacé et est désormais au vu et au sus de tout le monde, soit un secret de Polichinelle.

Mieux vaut entendre ça que d’être sourd

Qu’est-ce qu’elle a pu me la servir, cette expression ! à l’époque où l’acouphène qui me vrille la tronche depuis quelques années n’était pas encore là pour me donner prétexte d’être sourd, partiellement, aux élucubrations de mes contemporains. Mieux vaut entendre ça que d’être sourd ne nécessite pas un dessin, tout le monde a compris, disons simplement que ma mère martelait ça pour marquer sa désapprobation à une info qui lui parvenait ; après une telle sortie, fermez le ban ! la discussion était close. Notons qu’elle n’a jamais poussé l’humour, un rien désespéré certes, jusqu’à adapter la formule en Mieux vaut voir ça que d’être aveugle, la cécité qu’il lui survenait avec l’âge — suite à x glaucomes lui valant x opérations — y étant assurément pour quelque chose.

Un chien regarde bien un évêque

Était-ce mon côté anticlérical, qui a débarqué assez tôt chez moi, dès que j’ai cessé d’aller à la messe (au profit d’une vraie grasse matinée le dimanche), mais j’ai toujours bien aimé ce proverbe. Pour l’énoncer, ma mère faisait de gros yeux, étonnés, pour bien marquer le fait qu’on ne discute pas une évidence. Dans ma tête de gamin, je me représentais un ecclésiastique, au portail d’une cathédrale, avec un clebs, queue frétillante, levant un œil enjoué sur cet homme empourpré. Car c’est de rapport de classes qu’il est ici question. Quand un individu parvient à un certain pouvoir, à une position dominante, à la célébrité, il lui est formellement déconseillé de mépriser les humbles, le bas peuple qui, tout comme un chien, peut l’observer de loin, pour l’admirer ou le stigmatiser. C’est ce qu’on appelle la rançon de la gloire, un prix parfois lourd à payer, j’en réfère ici aux stars qui doivent renoncer, paparazzi aidant, à une vie normale. J’aime bien ce proverbe aussi par son côté image d’Épinal, cette mise en scène avec animal tout comme les proverbes africains, de loin les plus jouissifs, les plus imagés et anthropomorphiques justement, et c’est pourquoi j’en fis mes choux gras en les portant systématiquement en exergue des chapitres de mon roman Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre.

Ne recommençons pas les mêmes erreurs

Je ne sais ni comment ni pourquoi ma mère avait adjoint cette expression populaire à ses éléments de langage, selon le terme auquel nous a familiarisé notre nouveau monde de communication. On dit que l’Histoire bégaie et c’est malheureusement vrai, on n’en veut pour preuve que les récriminations de nos extrêmes, de droite ou de gauche, qui promettent de faire mieux que ceux qui sont en place alors qu’un simple effort de mémoire, de leur part ou de ceux qui les applaudissent, rappellerait que lorsqu’ils étaient en place, ils ont fait pire. Mais toute société comporte des instincts suicidaires et c’est là-dessus que tablent les populistes, tout en pariant, à raison, sur l’amnésie des peuples ; aussi peuvent-ils sans rougir nous promettent des lendemains qui chantent, dès qu’ils auront pris le pouvoir, devant lequel au final ils se retrouveront comme une poule devant un couteau. Car ce n’est pas parce que tu maîtrises la conduite d’une voiture — dans le cas présent un parti politique extrême —, que tu t’avères compétent pour piloter la complexité de ces Airbus A380 que sont les gouvernements des sociétés modernes.

Renonçons à notre rêve orgueilleux

J’ai vérifié, on n’a pas affaire ici à une expression populaire ; d’où ma mère tenait-t-elle ça, mystère et boule de gomme (origine possible : si la voyante utilise une boule de gomme en place de sa boule de cristal, elle n’y verra que couic, et le mystère restera entier). Avec ce rêve orgueilleux, il s’agit ici de démission : « On l’a tenté, on s’est planté, on est planté, renonçons ». Pourtant ma mère n’était pas du genre à baisser les bras facilement, d’où par exemple sa persévérance à maintenir durant vingt ans le couple qu’elle formait avec le putain de mari évoqué plus haut. L’autre expression connexe qu’elle utilisait quand le rêve orgueilleux lui faisait défaut était Contre la force, y a pas de résistance.

À bien y réfléchir, je pense que ma mère avait extrait sa renonciation au rêve orgueilleux d’un roman, ou alors d’un film, mais allez savoir lequel. Le cinéma, ou le music-hall avec ses chanteurs et humoristes, est un grand pourvoyeur d’expressions qui vont s’installer dans la rhétorique d’une époque.

Hors Michel Audiard qui, dialoguiste d’exception mais piètre scénariste, créait des proverbes, tel Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche (Un Taxi pour Tobrouk, 1961), le commun des cinéastes emprunte leurs effets de dialogues à des communautés ou minorités — le verlan des cités étant pour nombre de films une source actuelle d’inspiration — et, se faisant, ils les portent à l’esprit du plus grand nombre qui va ensuite pouvoir les resservir au comptoir de leur bistrot favori : Une « date », c’est quand tu crois que tu vas baiser, et que tu baises pas ; Va te faire cuire le cul ! (La Vérité si je mens 2, 2000). On va me trouver bien vulgaire avec ces deux dernières expressions mais on évoquait le populaire et donc il convenait de rester en phase. En même temps, et toujours avec ces deux derniers exemples, je suis un peu vachard avec les dialoguistes car visiblement ils ne l’ont pas emprunté à leurs contemporains mais carrément créés avec leurs petites mains. Euh… oui et non (je suis en train de dire tout et son contraire…) ; travaillant avec le comédien Bruno Solo, un des protagonistes de la série La Vérité si je mens, je m’inquiète un jour de savoir d’où vient cette réplique, aussi brutale qu’imagée et sibylline : Va te faire cuire le cul ! Il me révèle alors qu’il a entendu dire ça à son collègue Laurent Deutsch. Subjugué, Bruno lui a demandé s’il pouvait lui emprunter la tirade, ce à quoi Deutsch a consenti sans problèmes, et sans droits, et c’est ainsi que la formule a rejailli dans La Vérité 2, n’émanant donc pas de la plume des scénaristes mais bien d’un apport du comédien sur le tournage.

Pour le fun, et pour bien marquer la différence entre figures de style, je ne résiste pas au plaisir de citer une nouvelle fois Michel Audiard :

« J’ai bon caractère mais j’ai le glaive vengeur et le bras séculier. L’aigle va fondre sur la vieille buse.

— C’est chouette ça, comme métaphore…

— C’est pas une métaphore, c’est une périphrase.

— Fais pas chier !

— Ça c’est une métaphore. »

(Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages, 1968.)

Y’a du pied dans la chaussette

On va glisser le pied dans la chaussette, on va être au chaud et confortable, tout va aller bien mieux, on est en bonne voie, y a de l’espoir. On ne peut qu’être sensible à cette expression dont on notera avec soulagement qu’elle s’abstient de toutes grossièretés. Pourtant, citée à plat comme ici, elle est quelque peu énigmatique. Il vous manque en effet le rictus et le geste de ma mère, soit un air réjoui et le frottement de deux mains. Là, plus d’ambiguïté, que du positif, on s’achemine vers de bonnes nouvelles.

Y a pas à tortiller du cul pour chier droit

Cette expression réjouit toujours son auditoire — ou elle le choque mais ça, c’est tout aussi réjouissant ; du coup j’ai une appétence particulière pour cette citation de ma maman et il m’arrive de régulièrement la resservir. On retombe ici au registre de l’énigmatique car, même en se projetant l’image suggérée, on ne peut pas être tout à fait sûr du sens. Si l’on en appelle au support de la documentation moderne, via notre ami Google au hasard, on découvre que la formule trouverait son origine au XVIIe siècle avec l’expression tortiller sa pensée qui vient se marier avec ces gens qui, hésitant, se tortillent sur place avant d’apporter réponse à une question. Si l’on rajoute qu’à la fin de ce même XVIIe, on trouve un tortiller du cul appliqué aux femmes qui marchent en se déhanchant, on comprend que tout ça passé au mixeur du langage populaire fasse apparaître cette expression pour la première fois à la fin du XVIIIe. Son image étant impactante, rabelaisienne, c’est devenu un tube ce qui explique qu’on y ait encore recours de nos jours. Quant à la traduction, pour ceux qui auraient mal lu mes sous-titres, cela revient à dire : « On ne peut plus hésiter, il faut prendre une décision, la chose doit se faire, c’est indéniable. »

Le gigot et la gousse d’ail

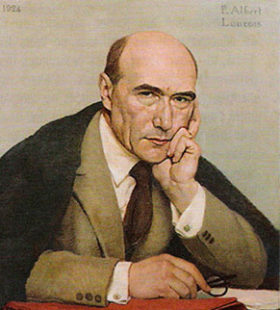

Cette expression est magnifique, et cruelle, ou magnifique parce que cruelle. Je l’ai récemment sortie à ma compagne, en faisant ainsi un commentaire sur un couple que nous venions de rencontrer, et l’expression collait tellement bien audit couple que ma femme a éclaté de rire. Le dessin de Dubout (Albert de son prénom) qui illustre le présent paragraphe en dit plus que bien des explications. Auxquelles vous n’échapperez pas toutefois. Mes parents avaient un couple d’amis dont la part féminine était tenue par une charmante jeune femme d’un mètre quatre-vingt et frôlant les 130 kilos, alors que sa part virile tenait toute entière dans un mètre cinquante et soixante kilos tout nu. Avec un côté gaillard — avéré quand on sait que l’on doit enfiler la gousse d’ail dans le gigot pour qu’il soit honorablement parfumé —, ma mère les avait baptisés Le gigot et la gousse d’ail. « Qui vient dîner ce soir ? — Le gigot et la gousse d’ail. » Et mon père de rire. Comme Albert Dubout était largement à la mode dans les années 60, ses dessins paraissant dans les revues que lisaient mes parents, ou ses affiches accompagnaient les films de Pagnol en les résumant mieux qu’une bande-annonce, ma mère s’était assurément inspirée de ce talentueux caricaturiste pour son expression à l’emporte-pièce qui, tirée d’un dessin, illustre un fois de plus le caractère visionnaire de Confucius qui, 500 ans avant Jésus-Christ, avait déjà tout compris du monde moderne avec sa sentence : « Une image vaut mille mots ».

Enlever le bœuf, c’est de la vache

Pour être honnête, cette expression ne revient pas tant à ma mère qu’au père qui accompagna mon adolescence (et qui reste, au final, mon seul et vrai père) : Stanislas de Lipowski. Ma mère l’a ensuite repris à son compte mais, au départ, c’est Stan qui l’avait introduite dans les citations familiales. D’où tenait-il ça ? D’un boucher local, d’un film ? En l’absence définitive de celui qui m’a transmis, outre son nom, son énergie et sa joie de vivre — il est décédé en juin 2009 —, je n’ai plus d’autres ressources que de google-iser mon souci documentaire. Malheureusement, sur l’entrée « Enlever le bœuf, c’est de la vache », Internet n’est pas d’un grand secours. L’expression y est toutefois rapprochée de « Enlevez, c’est pesé », ce qui aurait tendance à confirmer qu’elle est bien, à l’origine, issue du billot d’un boucher. Mais pourquoi l’irruption de la vache là-dedans ? Purée de poix, on sait pas. En tout cas moi. Si d’aucuns ont quelques éclaircissements sur le sujet, qu’ils ne manquent pas de m’en faire part.

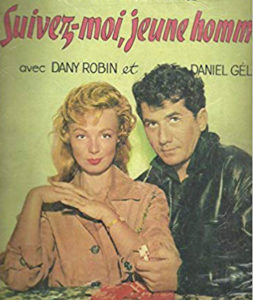

Suivez-moi jeune homme

« Regarde cette fille avec son suivez-moi jeune homme… » Alors là, si votre famille n’a pas suivi le cursus d’argot de ma parigotte de mère, née à la Bastoche, Paris 12e, vous n’avez pas le bon bagage pour cette expression. Qu’est-ce qu’un Suivez-moi jeune homme ? Il s’agit du jupon, un truc qui a quasiment disparu de nos jours ; bon nombre d’hommes escomptait le voir revenir à la mode, celle du hashtag-me-too a brisé cet espoir insensé. Le jupon, pour les plus jeunes, était un sous-vêtement féminin attaché à la taille et soutenant l’ampleur d’une jupe, d’une robe, ou atténuant un effet de transparence. Le bon port de cet accessoire voulait que le jupon s’arrête juste avant la robe, ce qui le dissimulait. Mais bon, il arrivait qu’il glisse ou qu’il soit un peu trop long, ce qui le faisait apparaître en dehors de la robe. Une femme, montrant ainsi un bout de jupon, dévoilant donc un rien de dessous, de façon fort pudique il est vrai, pouvait être taxée d’aguicheuse et, sur les Grands Boulevards parisiens au hasard, pouvait se retrouver suivie par des hommes. Jeunes, de préférence, comme l’espère l’expression.

Manque toujours un sou pour en faire deux

D’abord définissons le « sou » (pour les nouvelles générations, incultes). Tiré du Robert (qui n’est pas un mec mais un dictionnaire, toujours pour les nouvelles généra…) : Un SOU, nom masculin, est le vingtième du franc, soit cinq centimes. Exemple : « une pièce de cent sous ».

Avec l’euro, ça se complique : un sou est-il toujours le vingtième d’un euro ? Et si oui, comment il se matérialise, a-t-on une pièce pour ça ?

Ce qui est sûr, c’est que quand t’as plus un sou, t’es fauché, que l’on soit en franc, en euro ou en dollar.

Mais revenons au proverbe, qui est une évidence : tu as 1 sou, ok, et si tu veux avoir 2, il suffit d’en rajouter un. Donc le fait qu’il te manque un sou pour en faire deux, est une évidence ; si tu avais deux sous, tu ferais pas chier tout le monde pour en avoir deux, vu que tu les as.

Ce qui induit que le sens du proverbe n’est pas arithmétique, il signifie que quelque soit ta fortune, elle est toujours insuffisante à tes désirs, chose qui est carrément philosophique. Ma mère, qui était comptable de formation, aimait à ressortir cet adage régulièrement ; on dira que c’est une philosophie de comptable, d’épicier, mais les épiciers aussi ont droit à la philo, d’autant plus quand ils savent fabriquer des petites sentences qui, en peu de mots, en disent autant que les grandes.

Ça fera la rue Michel

Ça, c’est très beau, chantant même, et je me demande dans quelle mesure cette formule n’est pas à l’origine de notre moderne « Ça va le faire ». Cette expression familière proviendrait d’un jeu de mot digne de l’Almanach Vermot, et serait basée sur la rue Michel-Le-Comte, dans le quartier du Marais à Paris. Elle apparaît vers 1806, année où ladite rue reçoit le nom qu’elle porte encore aujourd’hui. Elle viendrait des conducteurs de fiacre qui, une fois leur client déposé dans la rue Michel-Le-Comte et l’argent de la course reçu, signifiait ainsi avoir reçu le bon prix pour leur prestation : « Ça fera la rue Michel ». Le plus intriguant, en linguistique, c’est comment cette expression survit à deux siècles de jargon pour arriver jusqu’à nous ? Selon mes recherches, il y a fort à parier que ce soit grâce aux journalistes oeuvrant dans les nombreux quotidiens qui, à l’époque, siégeaient à proximité de cette rue Michel-Le-Comte. Un de ceux-ci a dû arriver à sa rédaction au sortir d’un fiacre et, encore réjoui de la formule imagée que venait de lui servir un cocher jovial, coucher celle-ci dans l’article qu’il avait à rédiger. La citation eut pu passer inaperçue dans le flot des news du jour, mais non, elle a surnagé et a traversé l’océan du temps jusqu’à nos rives d’aujourd’hui. Magnifique, non ?

(Et que l’on ne vienne pas me dire qu’on apprend rien en lisant ces lignes !)

Et c’est quoi un proverbe ?

Étymologiquement, le préfixe pro est une préposition latine signifiant devant, pour, dans le but de, au lieu de. Verbe vient de verbum qui signifie mot, terme, expression ou parole. L’ensemble a donc trois types d’interprétation : 1) au lieu du discours, 2) dans le but du discours ou 3) pour agir. Dans le premier cas, au lieu du discours, c’est simple, on ne s’embarrasse pas d’une longue démonstration, on la remplace par un dicton, un résumé en quelque sorte, et la messe est dite, tout le monde a compris. En principe.

Avec le second, dans le but du discours, on prépare le terrain à un raisonnement, le proverbe qui l’annonce est alors chargé de sens mais peut aussi être énigmatique — on te montre la lune et tu regardes le doigt — et ne se voir alors explicité que par le développement qui suit. On est ici plutôt dans le domaine du comprenne qui pourra.

La dernière interprétation, pour agir, revient au conseil donné. On se retrouve devant un choix cornélien par exemple, et votre seule expérience ne suffit pas à trancher. On fait alors appel à un joker, la sapience populaire, empirique puisque basée sur des strates d’expériences des générations précédentes, et le proverbe qui vient alors tient lieu d’aide à la décision, pour parler comme un étudiant d’H.E.C. Exemple : Assure-toi que la bougie est allumée avant d’éteindre l’allumette. Ce charmant proverbe d’origine créole est explicite : vérifie que les bases d’une situation soient parfaitement saines et solides avant de construire dessus.

Pour clore ce chapitre hautement pédagogique, n’hésitons pas recourir à un autre proverbe africain, Bambara ce coup-ci : Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.

Coming next : Crémation, fiche pratique