L’histoire de Sarkozy enregistré à son insu par son conseiller d’extrême droite, Patrick Buisson, m’a fait sourire ; je l’aurais presque excusé, ce Buisson, d’avoir enregistré. Pas d’avoir diffusé. Et pour cause, j’ai fait la même chose dans les années 80. Avec un petit magnéto et un très bon micro, invisible.

Je dois être bizarre avec mes idées d’archiviste. Quand je fais ça, recorder des situations à l’insu des protagonistes, c’est pour les nécessités de mémoire – j’ai une mémoire de merde -, pas pour exercer je ne sais quel chantage puant. C’est du son que je garde pour moi, mais qui me sert, aujourd’hui, à raviver les souvenirs avant de les coucher, ici, par écrit.

J’ai pratiqué l’exercice dans plein de situations ; parfois j’ai poussé le bouchon un peu loin, on pourra même dire de façon baroque, pour ne pas dire perverse, comme la fois où j’ai planqué le magnéto dans le lit pour enregistrer une séance absolument sexuelle avec une maîtresse. Ça a eu le mérite, après qu’elle m’ait plaqué (et même un peu avant…), de pouvoir réécouter la séquence. Je vous assure, le son seul, ça marche très bien côté érotisme.

Ici, en cet instant du site, il y a eu une sacrée valse-hésitation, de ma part… Je m’explique. En fait, j’ai joué les Patrick Buisson puisque, après avoir pris moult précautions oratoires, j’ai placé dans cette page un extrait – assez orgasmique, il faut le dire – de la séquence sexuelle en question. C’était court, trente secondes, mais hard, à tous les sens du terme ; hard sexuellement, hard moralement car d’une impudeur totale, tripotant avec l’intimité extrême. J’ai laissé ce son en ligne quelques jours puis je me suis dégonflé, je l’ai viré. Je ne suis pas Gaspar Noé, d’autant qu’ici on ne jouait pas avec de la fiction mais avec du réel.

Mais cette valse-hésitation, ce cas de conscience – jusqu’où va-t-on dans le récit, jusqu’où va-t-on dans le réel, où sont les limites ? – a toutefois eu l’avantage de me faire poser de vraies grandes questions. Et s’il y a un domaine où les frontières sont floues, ou flexibles, voire nébuleuses, c’est bien celui de notre rapport à la sexualité. Après ce fameux extrait orgasmique, désormais censuré, je suis parti en digression, selon ma mauvaise habitude, sur le thème « société, sexualité, pornographie »… et ça, je ne l’ai pas coupé, je le laisse ci-dessous à votre propre réflexion.

Creusons. On est dans une foutue société humaine hypocrite. Une société qui sigle X ses films pornos – films où il est un peu question d’amour, quelque part quand même – et qui ne censure quasiment pas ses films d’horreur ou de guerre. Je vous accorde que nombre de pornos exhibent une bestialité, une vulgarité, un esclavagisme, une exploitation de la femme mais, dans le tas, il y en a quand même qui évitent cet écueil et qui fonctionnent pour autant super bien sur l’excitation des sens. Je ne parle pas des films érotiques, je parle là de vrais pornos. Accordez-moi en retour que les films d’horreurs jouent la plupart du temps sur les registres, sublimés, transposés, de la sexualité. Or donc, et pour simplifier le raisonnement en deux grands schémas, on a d’un côté des films qui traitent de l’amour et du plaisir – sous des formes multiples et variées et pour le moins discutables, certes – donc de la vie, et de l’autre des films d’horreurs, ou de guerre, qui traitent du contraire de la vie, soit la souffrance et accessoirement la mort. Pour encore plus schématiser, on a d’un côté des films qui vont évoquer le positif, l’amour, d’autres le négatif, la mort. Et notre société humaine va donc mettre sous le boisseau – bien qu’elle les regarde, en lousdé – les pornos, et faire des blockbusters avec les autres. Ça, honnêtement, ça me pose question.

On me dira – les filles me diront – « le porno est un sport d’homme ». C’est vrai puisque – en général mais il y a des exceptions – fait par des hommes pour des hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça, notamment pour avoir regardé des pornos avec des copines et que, passé le flottement en début de film, l’ambiance monte sérieusement d’un cran, voire de plusieurs, et que d’ailleurs on ne va jamais jusqu’au générique de fin car on est éreinté bien avant. Non, mon propos est d’opposer amour et guerre en soulignant que les églises, quelles qu’elles soient – exceptions faites du bouddhisme et de l’hindouisme – ont toujours plus condamné la sexualité que la guerre.

En fait on touche là à un espace un rien space de notre esprit, les fantasmes, soit un jardin secret qui contient parfois de drôles de plantes et qu’on préfère laisser prudemment claquemuré derrière de hauts murs, impénétrables. Que soudain, pour des raisons de business, car le porno, ça marche et ne souffre pas de la crise, on explose les murs de nos jardins secrets pour en faire des parcs d’attractions, on peut comprendre que ça chagrine les jardiniers occultes que nous sommes. En parallèle : Dieu que la guerre est jolie ! contrairement au sexe qui est pas beau. Car la guerre, c’est le nécessaire combat pour la libération des peuples, l’héroïsme, l’esprit de sacrifice pour le sauvetage de l’humanité, sans compter 1) le business guerrier (bien plus juteux que le porno) et 2) l’aventure humaine exaltante pour certains exaltés qui n’ont pas trouvé d’autres places dans la société humaine que celle qui consiste à l’exterminer.

Si on pousse un cran plus loin en philo, on constate que l’amour (conduisant à la vie) et l’horreur (conduisant à la mort) sont deux extrêmes qui, comme tous extrêmes, se touchent et que tout cela nous fait une belle boucle où Yin et Yang sont dans un bateau et qu’il vaut mieux qu’ils évitent de se foutre à la flotte.

Tout ça m’amène à réenfoncer une porte déjà largement ouverte par d’autres en disant que quand la sexualité se verra libérée, partout sur notre planète, librement vécue, librement consentie, et joyeuse ! – même si elle peut prendre certains travers nous replongeant allégrement dans notre bestialité -, notre fucking planète ira mieux. Je ne parle pas ici de ce qu’on appelle l’amour libre car là, c’est un autre débat et notre génération, partie fleur au fusil sur ce chapitre dans les années 70, s’y est un rien cassé les dents. Non, je parle de l’éternel combat entre Eros et Thanatos ; ici, c’est clair, j’ai choisi mon camp.

Revenons-en à notre histoire bien qu’on va voir à son thème qu’on ne s’en est guère éloigné vu qu’on y plonge sérieusement dans l’Eros.

A cette époque des années 80, je tenais un journal de la même façon, enregistré au jour le jour sur magnéto, je n’avais en effet pas le courage, ou pas le temps, de tenir un journal écrit. L’histoire qui suit provient pour l’essentiel – j’ai un peu réécrit quand même – de ce journal audio.

C’est parti.

J’ai réussi à garer la R5 juste en face du magasin dans un emplacement libre, dans cette putain de rue où il n’y a jamais de place. Il est tôt dans la soirée, ou tard dans l’après-midi, comme on veut, 18 heures et des poussières, on est le 18 décembre 1983.

(Je cherchais ma R5 pourrie de l’époque dans mes photos pour illustration mais en fait j’ai trouvé mieux ; on la voit dans l’extrait du film ci-dessous, Le Cric, un chef-d’oeuvre du cinéma d’Art et d’Essai servi il est vrai par un grand interprète.)

Vous voudriez bien voir la suite, et oui, mais elle est dans une autre chapitre (1984 – Octobre, de Jussieu au Cric), pour l’heure, vous n’avez que la R5.

Retour à notre histoire : je tournais en rond chez moi, incapable de lire, d’écrire, incapable de faire quoique ce soit d’autre que de penser au visage, au corps, à la vibration de cette nana. Un entêtement érotique, son image me court dans la tête depuis 15 jours. En fait depuis plus longtemps puisque j’ai dû la voir pour la première fois en septembre ou octobre lors de l’achat d’une écharpe jaune. Ca devait être en octobre, on achète pas d’écharpe en septembre. D’emblée, je l’ai trouvée belle et, dès lors, j’ai eu un pincement au cœur en me disant : « Whaou, celle-là, je la veux ! » – je suis un type basique de ce côté là, un mec quoi.

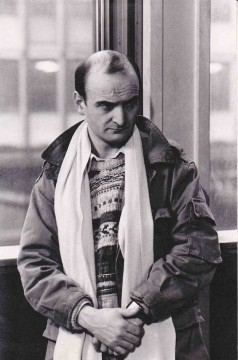

Flashback direction octobre 83. Benneton, non pardon Benetton, un N deux T – font chier ces immigrés avec leur nom barbare, Lipowski c’est simple quand même ! -, Benetton donc faisait un malheur avec de grandes longues écharpes laine de toutes les couleurs, United Colors of… Je me suis dit que je serais superbe avec une grande chose comme ça autour du cou, genre vieil étudiant cheveux au vent. J’avais déjà plus beaucoup de cheveux, il me fallait donc l’écharpe.

A deux pas de mon appart de l’époque, un magasin Benetton. J’y débarque à l’ouverture, 10H30, déterminé. J’ai horreur d’acheter des fringues et, quand j’y vais, je sais précisément ce que je veux, il est têtu le gars, pas question qu’un vendeur essaye de lui fourguer autre chose. M’énerve cette race qui te pousse au crime pour booster le chiffre d’affaire. Donc j’entre dans la boutique quasi de mauvais poil.

M’arrive la seule vendeuse de l’heure, c’est l’ouverture, les autres n’ont visiblement pas encore pointé. Putain, le canon ! Taille moyenne, souple, svelte, cheveux mi-longs bouclés auburn, donc à reflets roux, visage de chat malin, triangulé, le type de frimousse qui m’a toujours fait monter aux rideaux, vêtue d’une mini-jupe qui dévoile des jambes à n’en pas dormir la nuit, d’autant qu’au-dessus, sous le pull Benetton of course, on devine deux pointes de seins d’une poitrine à la taille de mes mains, bref, ce genre de choses qui vous réveillent alors qu’on venait juste de s’endormir ayant fait le tour des jambes. Ça commence mal pour ma mauvaise humeur.

Déjà que d’entrée elle m’avait scotché, ses premiers mots m’achèvent. Je m’en souviens encore. Pas bonjour, ni rien, pas très polie la fille – mais tellement jolie -, elle vient vers moi, statufié sur le paillasson d’entrée de sa boutique, se glisse derrière la caisse, me regarde, incline la tête et me dit : « Quelle tête j’ai ?

– Euh… à vrai dire, euh… ça va… bien, plutôt bien, à vrai dire…

– J’ai pas dormi de la nuit, je dois avoir une tête… !»

Et s’il avait pas dormi de la nuit, le canon, c’était pas d’une rage de dent ; elle avait dû faire une foire d’acier, voire même hyper sexe, et surtout pas avec moi. Mais déjà, dans ma tête, côté cerveau reptilien, celui de la reproduction, ça se met à fantasmer.

« Je peux vous aider, qu’est-ce que je peux faire pour vous ? »

Je lui dirais bien ce que j’imagine qu’elle peut faire pour moi mais, je déglutis, laisse ça dans le sous-texte, m’en tenant au discours conventionnel.

« Des écharpes, des grandes, vous en avez ?

– J’ai que ça. »

Je suis ressorti du bouclard, écharpe au cou, marchant à côté de mes chaussures, et me disant, avec cette élégance qui fait la dignité même de l’homme : « Putain le morceau, ouff ! Je note l’adresse ». Et comme je note tout – car mémoire de merde, voir plus haut -, je l’ai vraiment noté, je vous jure. Mais il était pas question d’intervention ; en octobre de cette année là, j’étais déjà sur trois fronts en même temps et je n’avais plus les armées nécessaires pour attaquer ailleurs.

Trois fronts ! Quelle santé ! direz-vous. Oui, c’est vrai… (frimeur !), il était plutôt chaud le célibataire de ces années 80. Il y avait le front russe, la Berezina, le front juif, très chaud et méditerranéen, le front breton, trop jeune. Pour reprendre en écho l’élégante terminologie virile évoquée plus haut, on peut dire, c’est, je vous l’accorde, franchement vulgaire mais cela a le mérite, en plus d’être franc, d’être clair, que j’avais, en ces années 80, deux points ouvrez les guillemets : la bite à la main.

Digression littéraire : j’ai été bien élevé, par ma mère, poli à la meule d’une bourgeoisie qui se doit d’être polie. Aussi, quand j’écris des choses aussi vulgos que bite à la main, même en prenant des précautions de langage, « C’est, je vous l’accorde, franchement vulgaire… », je tousse. Surtout à la relecture. On est un peu dans la même problématique que le son classé X évoqué plus haut et finalement censuré. Hors certains auteurs qui n’ont pas froid à la plume, et qui appelle un chat une chatte, il n’est pas honorable d’être grossier. A l’opposé et dans le langage courant, on a pas peur d’employer ce phrasé imagé, un discours qui devient donc agressif à l’écrit alors qu’il passe aisément à l’oral. Ainsi je reste partagé entre souci d’efficacité littéraire, bite à la main ne nécessitant que peu d’explications, et angoisse de voir ma mère se retourner dans sa tombe. Espérant que personne ne lit ce texte au cimetière d’Ivry où l’on pourrait surprendre un bruit suspect échappant d’une tombe, je maintiens donc le précédent paragraphe sans y porter censure.

Pour en revenir aux trois fronts précités, aucun de ces pugilats sensuels ne me satisfaisait vraiment, bien que l’un des trois me prenait vraiment la tête : la Berezina. Elle s’appelait Claire et ne l’était pas. Comédienne, douée, mariée au théâtre, et que l’on cataloguerait aujourd’hui de bipolaire. Mais c’était assurément une déformation professionnelle. J’ai connu pas mal de comédiens, plus ils ont de talent, plus ils sont allumés, barjos, schizos. Quand elle était du bon côté de la force, du mien, elle était adorable, drôle et amante sublime. Super belle, super chiante. D’une minute à l’autre, elle pouvait changer de rôle. Je me suis d’ailleurs servi de son personnage dans mon roman La Grande Boulange, sauf que là c’est de la fiction, contrairement au roman, je ne l’ai jamais mise enceinte.

En octobre 83, quand je renonce à lancer un nouveau front sur le canon Benetton, je suis au profond, dépressionnaire, de ma Berezina avec Claire, soit un Napoléon qui a de sacrées aigreurs d’estomac. Je me dis encore que j’ai perdu une bataille mais pas la guerre, car je suis optimiste, bien que je sente Sainte Hélène arriver à pleines rames.

Deux mois après, en décembre, j’y suis définitivement planté, à Sainte Hélène, Claire ne répondant même plus à mes messages sur son répondeur. Comme je ne suis pas maso en amour – bien que… -, je me dis qu’il est temps de rentrer ma Grande Armée du front russe pour plutôt entreprendre une Campagne d’Italie.

Ironie de la perversion amoureuse – je sais pas les femmes mais les hommes sont quand même retors -, je reviens chez Benetton pour acheter un cadeau d’adieu pour le front breton. Adorable bretonne, mignonne mais trop jeune avec ses 19 ans pour moi qui en tape déjà 32. J’ai besoin d’un cadeau de rupture, je veux une robe, au hasard, et il faut bien que je trouve, au hasard, un magasin avec ça. « Ah oui, Benetton, suis-je bête ! J’y avais pas pensé ! ». C’est ça oui ! je suis souvent faux-cul avec moi-même.

J’avais donc repassé la porte de ce magasin avec le secret espoir que l’auburn allumée et sensuelle vienne au devant de moi. Évidemment, rien ne se passe jamais comme on le souhaite et c’était une autre vendeuse qui m’avait ciblé. Charmante certes, le patron du magasin soignait le casting, mais rien à voir avec ma névrose présente. Elle m’avait informé des potentialités de robes, je l’écoutais avec l’air le plus attentif que je pouvais produire tandis que mes yeux fouillaient l’espace autour pour apercevoir l’autre. L’auburn était un peu plus loin, occupée avec une cliente.

Nos regards se croisèrent l’espace d’une seconde, puis le sien décrocha pour se perdre un instant ailleurs mais, dans le mouvement suivant, il revint croiser le mien l’espace d’une nouvelle seconde. Elle venait de faire ce que le jargon de cinéma ricain nomme un double take. En clair, je regarde distraitement quelque chose, puis mon attention passe ailleurs, mais mon cerveau fait un tour, prend conscience de ce qu’il vient de voir, et mes yeux reviennent à nouveau se poser où ils étaient la seconde d’avant.

Elle l’avait fait le double take, peut-être inconsciemment, pire, machinalement, mais elle l’avait fait ! J’étais entré sans trop d’espoir, honnêtement, dans ce magasin, avec juste l’envie secrète, le plaisir, de la revoir. Sans doute désirais-je un signe, ces je-ne-sais-quoi que peut vous balancer le destin, je l’espérais, j’étais à l’affut du moindre encouragement du hasard. Je souhaitais vaguement que le fait de la côtoyer en tant que client m’offrirait l’occasion de renouer la fugitive complicité que nous avions eue lors de ma première visite. Et paf, une autre vendeuse était venue à moi… J’attendais un signe quelconque qui me dise : « Vas y, continue, va de l’avant, tu peux la séduire ! » Et voilà, il y avait eu le double take. Maigre signe peut-être, mais les affamés se contentent de peu.

Elle avait manifesté un intérêt d’un dixième de seconde, deux regards qui se croisent, deux fois de suite, c’était tout ce que ma volonté exigeait. Pour pousser l’aventure.

Et puis, naturellement et surtout, je confirmais en m’investissant dans cette histoire de drague – puisque c’est de ça qu’il s’agit pour l’heure -, que depuis quelques temps j’étais devenu un joueur avec ma vie. Que j’étais enfin prêt à prendre des risques avec mon amour-propre, prêt à jouer la sécurité de mon égo dans ces coups de poker quotidiens. Cela allait dans le même sens que cette récente décision de quitter mon job dans les productions de Colling pour l’aventure qui s’offrait à Europe.

Un peu plus tôt, au mois d’août, j’avais tâté de la roulette au Casino de Dieppe. Je m’y étais comporté en joueur, moi le plutôt timoré dans ce registre, risquant le tout pour le tout, et j’avais gagné. J’avais apparemment de la chance. Et l’on affirmait, depuis longtemps, que j’avais du charme. Il ne me restait plus qu’à coller les deux ensembles, unir la chance au charme, ou plutôt apprendre à charmer la chance, charmer le hasard.

Cette fille du magasin m’apparaissait comme un gros coup à la roulette. Celui que l’on va tenter mais qui vous fout le trac. Je n’avais plus qu’à décider du moment. J’hésitais, je voulais bien étudier la table de jeu, voir la main du croupier. Mon rapport de séduction aux femmes m’avait confectionné une sorte de martingale. J’avais donc un certain nombre d’atouts dans la manche mais encore fallait-il bien sentir le moment pour miser le paquet de ma bonne fortune, le moment où j’allais mettre toutes mes plaques sur le numéro fatidique, ce numéro qui avait les cheveux bruns aux reflets roux.

J’attendais donc le signal, il m’était venu avec ce double regard.

J’étais ressorti plutôt précipitamment du magasin, robe dans le sac, sans savoir encore que j’entamais en cet instant l’habituel et exaltant calvaire de l’état amoureux. Il me fallait cette femme. Je la voulais dans mes bras, dans mon lit. Je voulais m’enfoncer en elle, dans son ventre, je voulais m’ensorceler de son odeur. La névrose venait de décoller, je ne raisonnais plus normalement, j’étais accro.

Les jours qui suivirent furent bien plus meublés de ce type de fantasmes, éminemment sexuels, que de mes préoccupations ordinaires, j’ai dû écrire des sketches médiocres pour Europe à l’époque. M’investir dans cette névrose me désengageait de ma Berezina qui avait les cheveux châtain clair – queue de vache, pour reprendre son expression – et les yeux bleu-gris. Je tournais en rond, littéralement, dans mon appartement en cherchant une stratégie d’approche qui soit radicale. Je savais que je parviendrais à réunir suffisamment de volonté, quitte à me saouler la gueule avant, pour vaincre ma timidité et aborder cette femme, lui faire une proposition. Mais j’avais également le sentiment que, dans cette affaire, je travaillais sans filet. Je n’aurai droit qu’à un seul essai. Il fallait que ça fasse mouche du premier coup. Pan entre les deux yeux. Une femme blessée devient invulnérable. Et puis, à la roulette, quand tu mises un numéro, la boule ne tourne qu’une fois. C’est oui ou c’est non. Pas question de dire au croupier : « Oh, sorry, je me suis trompé, je ne voulais pas mettre autant sur ce coup là. » Le croupier ratisse et paye ceux qui gagnent.

Soirée « Roulette » chez Gil Cortesi, en croupier : Philippe Pouchain.

Je finissais pas ne plus savoir ce qui m’importait : avoir la fille, certes, mais peut-être, tout simplement, qu’elle accepte de sortir avec moi. Sincèrement, je crois que c’est la deuxième option qui était d’importance. En fait, j’étais intimement persuadé que si j’arrivais à dîner avec elle, le reste ne serait que de pure forme. Je n’aurais qu’à déployer mon charme des grands soirs, rectifié Vétiver, pour assurer le coup. Le plus difficile était de l’amener à la table des négociations. C’était l’enjeu et il était de taille. Allez donc dans un magasin bourré de jolies filles pour dire à la plus belle : « Mademoiselle, je voudrais vous inviter à dîner. » C’est du suicide pur. Tout ça sans bégayer, rougir, en restant calme et maître de la situation. Est-ce qu’une ferme volonté suffit à briser les lois mécaniques de la destinée ? Est-ce que la volonté suffit pour obtenir ce qu’on désire ? La vie m’avait plutôt appris le contraire…

Bref, j’étais là, dans ma Renault 5, par cette frileuse fin d’après-midi du 18 décembre 83, garé en face du magasin Benetton, à me ressasser cette philosophie amoureuse de cuisine. Le magasin fermait à 19H30. « Pourquoi venir si tôt ? » étais-je en train de me répéter depuis un moment. « Pour ne pas la rater si elle sort avant l’heure » me répondais-je autant de fois que nécessaire. Grand bien m’en prit car, était-ce le flair du chasseur ou pur hasard, la demoiselle auburn sortit, avec manteau et sac, sur le départ, vers 18 heures 20. Elle n’était pas seule, une amie ou collègue de travail l’accompagnait.

Elles restent un instant sur le pas de la porte, ça discute. Je m’enfonce un peu plus dans mon siège, relève le col de mon manteau, Humphrey dans Bogart, il n’est en effet pas question que la demoiselle me resserve ici un double take en m’apercevant dans la bagnole, pas question du : « Je connais ce mec, il me suit ou quoi ? » J’étais devenu un privé, j’allais la prendre en filature, fallait pas se faire repérer. Au-delà de savoir où elle créchait, je voulais étudier l’objet du désir, observer sa démarche, ses attitudes, sa façon d’être me serait en effet d’un grand enseignement pour la suite éventuelle des investigations, référence ici faite à Dossier 51, le film de Michel Deville, soit une enquête psychologique poussée avant manipulation.

Et puis n’y avait-il pas un autre homme, quelque part, un amant, un mari peut-être ? Impossible qu’une bombe pareille n’ait pas x prétendants traînant dans les coins. La question restait posée mais j’avoue qu’une grande partie de moi-même pariait – ou voulait parier – sur la disponibilité de cette femme. Avec les années, j’avais suffisamment appris à sonder les individus, et en l’occurrence les femmes, pour, en quelques secondes et au vue de ces infimes détails que sont leur manière de s’exprimer, leur regard posé sur un homme, leur démarche, leur sourire, leur charme, savoir à quoi m’en tenir et ceci avec une marge d’erreur réduite. Tellement réduite que, quand je flairais un cœur à prendre, je me baissais délicatement pour le ramasser palpitant et l’étreindre. (Prétentieux !)

L’honnêteté de ce récit m’amène à préciser que cet adjectif prétentieux entre parenthèses est issu des notes de l’époque, ne vient pas d’être rajouté. Déjà dans les années 80, j’étais lucide avec mes prétentions et savais me claquer le bec quand ça devenait nécessaire, j’aime bien être ridicule, je joue assez bien le rôle, mais je sais me fustiger quand ça devient insupportable.

Revenons au rival éventuel. Si ce x existait, si, par exemple, il allait surgir là, dans la rue, venir au devant d’elle et, sous mes yeux, horreur, l’embrasser d’une façon ne supportant aucune équivoque, j’étais prêt à n’en tenir aucun compte, car le peu d’informations que j’avais déjà glanées dans le minimum de contacts avec la demoiselle suffisaient à me persuader qu’elle était prête à tenter l’aventure, a minima celle d’un dîner en compagnie étrangère.

Mais, me direz-vous, quand on est aussi sûr de son coup, on attaque bille en tête !? Oui et non. Car on a beau faire une estimation relativement exacte des forces de l’adversaire, inutile de risquer un bataillon d’infanterie sur un terrain dont on ignore s’il est miné. Au risque de me répéter, je confirme que j’entendais vraiment étudier le terrain, quitte à recueillir des indices sans valeur. Il n’y a pas d’indices sans valeur, une addition de bons petits détails vaut mieux qu’une grosse certitude infondée.

Dans ma stratégie d’approche, l’éventualité d’une attaque commando, surprise, décidée spontanément, sur le chemin du logis par exemple, était du domaine du possible. Mais là, c’est une question de feeling. Allais-je d’un seul coup me sentir suffisamment costaud, maître de moi, pour l’aborder dans la rue ? La géographie du terrain allait-elle s’y prêter ? Et puis elle n’était pas seule. Tel un fourgon blindé sortant de la Banque de France, elle était présentement escortée d’une escouade de gendarmerie tenant toute entière dans sa copine.

Elles sont là toutes deux, toujours à tchatcher devant la boutique, ça dure. Aucun homme à l’horizon pour se jeter dans les bras de la belle inconnue. Puis le cortège se met en branle. Elles remontent la rue dans le sens contraire de cette foutue voie à sens unique. Ma voiture avait une chance sur deux d’être dans le bon sens, c’est raté.

Je les suis une seconde dans le rétroviseur, me retourne, elles s’éloignent. Oh, tranquillement. Je m’extirpe de la guinde, clôt la portière, m’assure que mon col est toujours haut levé, pars sur les talons des dames, le nez refroidi par une brise hivernale. Ma demoiselle brune s’arrête devant une boutique un peu plus loin, annexe de la sienne, Benetton aussi, mais spécialisée dans les fringues enfants. Elle en ouvre la porte, passe la tête, s’entretient aimablement avec quelqu’un à l’intérieur.

Je suis à trente mètres derrière. Je la vois rire, je suppose qu’elle dit au-revoir. Mon soft étude de comportement tourne au max. Chaque geste, chaque attitude sont passées au peigne fin d’une analyse pointue. Premier test : « Très bon ». Elle apparaît gentille, bonne camarade. Bon point. Elle referme la porte, reprend la remontée de la rue avec sa copine. Elles jettent un œil aux vitrines… Ce qui est le plus symptomatique, c’est qu’elles marchent toutes les deux très doucement. Bon signe. Personne ne les attend apparemment, ou alors si quelqu’un attend ma belle, un homme au hasard, elle s’en fout royalement.

Elles traversent la rue et… entrent dans un bistrot.

Ah merde, me voilà planté sous la pluie dans cette rue passante. J’ai l’air fin. Une solution : reprendre la planque depuis la voiture. Mais là je dois déplacer l’engin et trouver un endroit d’où je puisse surveiller le café ; pour se faire, compte tenu des sens uniques de ce putain de quartier, je dois me faire un tour complet du pâté de maisons, ce qui induit une levée de surveillance d’au moins trois minutes. Si elles ressortent et disparaissent juste à ce moment là ? Par ailleurs, cela m’emmerde de ne pas avoir la voiture sous la main. Si elle saute dans un taxi, je la perds.

Je choisis de récupérer la voiture. Je cours, je vole, en deux minutes quinze secondes, la voiture est regarée en vue du café. Mal garée pour les piétons mais en revanche remarquablement bien située dans le contexte. Je suis à un carrefour. Quelque soit la direction prise par les filles à l’issue des libations, je peux appareiller pour n’importe où.

Je m’allume la cinquième clope en moins d’une demi-heure, branche la radio et attends. Et j’attends. Longtemps. 18 heures 30, 40, 50, 19 heures. J’abandonne un instant la voiture pour passer au plus près du café et tenter de voir à l’intérieur. Peine perdue, un compact paquet de poivrots m’empêche de voir le fond du bistrot où je les suppose être. Et si elles étaient ressorties durant mon absence de 2 mn 15 ? Non, ce serait trop de malchance. Je n’ose pas rentrer dans le bistrot, j’ai peur du double take. Je me recale dans la voiture, l’attente continue. La planque des privés, au cinéma, on te la sert en ellipse, au réel, c’est longuet.

Quelques piétons pestent contre ma voiture qui empiète largement sur les clous, une maman tape son landau dans mon pare-choc, m’engueule. Ah… ! Tous ces gens qui font des enfants sans penser aux conséquences !

19H15, enfin les voilà ! Elles sortent du bistrot et remontent le trottoir vers le magasin. Me voici reparti, à pied. Elles arrivent à la boutique, y entrent. Ah flute ! une planque pour rien, elles étaient juste parties boire un coup. Presque une heure pour boire un verre ! Je me dis qu’il y a une certaine licence dans ce commerce, une employée qui s’absente une heure pour boire l’apéro… !

Note a posteriori : le soft comportemental de notre héros avait dû bogger car il aurait pu déduire immédiatement qu’elle était soit la patronne soit la responsable du magasin, ce qui était en l’occurrence le cas.

Positionnement de la voiture ? Je suis en pleine valse-hésitation, puis je la bouge, la ramène à proximité de la boutique. Plus de bonne place ; je suis obligé de faire un créneau au forceps, un coup devant un coup derrière, sur un étroit bateau de sortie d’immeuble. Rien que pour la manœuvre, je bloque toute la circulation. Discret. Et puis, pluie aidant, je n’y vois plus rien. Trop loin, je distingue mal les va-et-vient à la porte du magasin. Donc, je m’arrache de la voiture et me voici à nouveau en pied de grue sur le trottoir. J’inventorie du regard les commerçants qui pourraient trouver mon attitude inquiétante, mais tout le monde s’en fout. La rue commence à se vider, on approche les 19H30. On y est. Ils vont quand même la fermer leur boutique !?

Oui, ils vont la boucler, mais sans se presser. Les lumières s’éteignent progressivement, la porte est fermée aux clients, toutes les vendeuses, y en cinq ou six, étant encore dedans. Ca y est, ça commence à s’égayer. De très belles filles en sortent. On s’embrasse dans la rue, on se sépare. Je distingue mal… N’est-ce pas elle ? Non, je ne reconnais pas son manteau, un poil de chameau assez long.

Tiens donc, un mec à l’air d’attendre. Effectivement, il attend, mais pas la mienne. Tout va bien. Enfin les revoilà toutes deux. Et que je remonte le trottoir, toujours dans le mauvais sens pour ma voiture. Moi, à pied, à nouveau. Manteau long mais qui dévoile un rien ses mollets galbés, sac en bandoulière, cheveux ramassés maintenant en queue de cheval, elle a une très belle démarche.

Ah, elles quittent cette rue, vont vers le métro. S’y engouffrent. Enfin, le verbe est excessif, disons qu’elles en descendent tranquillement les marches, d’un pas serein, toujours.

Qu’allais-je faire ? Continuais-je ? D’un commun accord avec moi-même, je fonce dans le métro. Ai-je des tickets ? Oui. Attention, ne pas les perdre de vue ! Quel quai ? Dans le métro, l’art de la filature devient subtil. Il s’agit de coller suffisamment pour ne pas se faire semer, tout en étant distant pour ne pas se faire repérer. Je suis à l’autre bout du quai par rapport à elles. Elles papotent, ne font pas attention aux gens alentours. Encore une chance car y a pas grand monde sur le quai. Le métro se pointe, elles montent. Je fonce de leur côté, monte dans le même compartiment mais à l’autre bout, et m’assoie très vite pour disparaître à leur vue. Elles se sont assisses également. Statu quo. Répit pour quelques stations. J’en profite pour cogiter à une éventuelle stratégie d’attaque surprise. Seule possibilité, l’escorte doit dégager. Je compte sur le fait que, à un moment donné, elles se séparent, chacune rentrant chez son home.

Elle est seule. Je m’approche d’elle, sourire étonné, sur mon visage l’expression : « Je connais cette femme, où ai-je bien pu la rencontrer ?

– On se connaît, non ? » lui dis-je. Elle ne peut pas répondre : « Vous êtes un client du magasin, je vous y ai vu l’autre jour ». Donc elle dit :

« Je ne sais pas… Je crois pas… peut-être. » En sous-texte, dans sa tête : « Encore un dragueur.

– Vous ne travaillez pas chez Benetton ? dis-je en surenchérissant immédiatement pour ne pas lui laisser le temps de cogiter.

– Si, répond-t-elle.

– Hum… C’est là-bas que je vous ai vue, vous êtes le genre de fille qu’on oublie pas. Quel hasard de se rencontrer ici ! »

Pas terrible tout ça… Et puis après ?

« Vous rentrez chez vous ? Puis-je vous inviter à boire un verre, à dîner, à faire l’amour ?

Il est carrément nul mon scénario, casse-gueule ! En fait, tout allait dépendre de son état d’âme. Soit elle est disposée à tenter l’aventure d’un passant dans sa vie, soit elle n’en a rien à foutre et préfère aller dormir.

Bon, stoppons là les projections scénaristiques, de toute manière, la copine est toujours là. Et les stations s’enchaînent. Si elles se séparent effectivement, je ne serai pas frais car je me sentirai obligé de passer à l’attaque, avec mon dialogue hémiplégique, je vais dans le mur.

Attention, elles se lèvent, vont descendre !

Descendre après elles ! Quitte à me faire coincer par la porte automatique du wagon, car si je descends trop vite et qu’elles remontent le quai vers moi, je vais leur arriver dans les bras. Ça descend. Tout va bien, elles partent dans l’autre sens, filent vers une correspondance. Je les suis sans problème. Enfin presque sans problème, car elles marchent tellement lentement, doucement, que je suis obligé de tirer des bords pour ne pas les doubler. Je m’intéresse aux affiches, aux plans de métro.

Pas pressées de rentrer chez elles. Bon signe quand même car, la copine, je m’en fous de savoir si elle rejoint un amant ou un mari, mais la belle mienne, ça me peinerait. Apparemment, elles ont l’air de deux charmantes célibataires allant on ne sait où. Et au fait, des lesbiennes !? Si c’était un couple. Ah non, ça le fait pas ça, elle a pas le profil, je le sens pas, je refuse de le sentir.

Autre quai, autre rame, même jeu, même compartiment. Elles sont assises à un bout moi à l’autre. D’où je suis, je vois la tête, et les jambes, superbes, de mon inconnue. Elle est craquante. En me penchant un peu, nous sommes séparés d’un vingtaine de mètres, je suis quasi dans son axe, en face d’elle. Son regard est perdu dans le vague, elle ne me voit pas. J’aime autant.

Elles se lèvent. Terminus ? Là, va y avoir un moment de confusion. Elles sortent du wagon et merde ! Elles remontent le quai vers moi, quinze mètres nous séparent. Je suis devant la porte ouverte. Des gens derrière grognent, attendent que je dégage. Faut que j’y aille mais elles arrivent. Bousculé par les gens qui maugréent contre cet abruti planté devant la porte ouverte, j’ai encore une seconde de battement, au-delà, soit je leur descends sur les pieds, soit la porte se referme devant moi. Je plonge et, immédiatement, je leur tourne le dos et remonte le quai dans le même sens qu’elles, supposant leurs regards me tapant dans les omoplates. J’enfile un escalier à toute vitesse et… il n’y a pas de correspondance à cette station, donc c’est leur terminus. Je m’éjecte à l’air libre et traverse vite fait la rue, l’abri d’une cabine téléphonique. Ouf. Un coup d’œil. Elles sortent, même démarche paisible, elles n’ont rien vu. Rien, c’est moi.

Je prends vaguement conscience d’être aux Halles. Etienne Marcel. Elles remontent vers le Sébasto. Toujours pépères, elles le traversent, filent vers la rue du Renard, pénètrent dans une rue piétonne du quartier de l’Horloge. Rue Brantôme. Je serre de près mais pas trop. Attention, ça sent l’appart. Elles s’arrêtent au 6, y entrent, disparaissent.

Porte à moitié vitrée ; je devine une rangée de boîte aux lettres ; elles sont devant l’ascenseur, il s’ouvre, elles y disparaissent. Merde ! Putain de porte à code ! Impossible de rentrer. Si j’avais au moins pu repérer l’étage où va s’arrêter l’ascenseur. Je reste au bas de l’immeuble à attendre que ça s’allume quelque part.

Bon, travaillons au scénario… Elles bossent ensemble ? Elles habitent ensemble ? Lesbiennes ? Ah… ! Non, je chasse à nouveau cette idée avant qu’elle ne s’installe, une pointe d’homophobie me fait penser qu’elle est trop sensuelle pour aimer les femmes. J’entends d’ici les Sapho : « Ah bon, une lesbienne ne peut pas être sensuelle !? »

Non, elles doivent habiter ensemble, deux copines en coloc’, je préfère ça que de les imaginer mariées, a fortiori ensemble. Mais après tout, peut-être qu’une seule habite là. Mais laquelle ? Une des deux accompagne sa copine, laquelle ? J’espérais avoir un indice sur l’identité de mon inconnue, le nom de famille par exemple, car avec adresse et nom on peut écrire, et inviter à dîner. Et puis quelle surprise, pour elle, de recevoir, chez elle, un courrier l’invitant à dîner !

J’en suis là de mes élucubrations, il s’est passé deux minutes, je me rapproche de la porte pour jeter un œil à travers la vitre, vers les boîtes aux lettres, quand j’entends un pas résonner dans le hall. Je me propulse loin de la porte à l’instant précis ou elle s’ouvre. Je me retourne une seconde pour zieuter. C’est mon inconnue qui ressort. M’a-t-elle vu ? Apparemment non. La voilà qui remonte la rue, seule. Oh là là, vais-je l’aborder ? J’hésite, je la suis, elle a cinquante mètres d’avance sur moi. Elle tourne à un angle, je cours pour réduire la distance qui nous sépare, faudrait pas que je la paume maintenant.

Et pan, c’est gagné. Dans la rue où je déboule, personne ! Mais c’est incroyable, elle avait quinze secondes d’avance sur moi ! Où est-t-elle passée !?

Une porte à cinq mètres à droite, vitrée, elle aussi. Je regarde. Elle est là, dans le hall, à attendre l’ascenseur. Elle regarde vers la rue, je me détourne, passe mon chemin. Je reviens dans l’axe du hall, elle entre dans l’ascenseur. Je n’ose pas suivre, de peur qu’elle ne ressorte encore. De toute façon, encore une putain de porte à code, double porte, double code même ! Je prends du recul dans la rue, regarde l’immeuble, attend qu’une lumière s’allume dans les étages. Mais ce satané immeuble est énorme, combien d’apparts là-dedans !?

Deux minutes après, profitant de quelqu’un qui entre, je me glisse dans le hall, constate le nombre hallucinant de boîte aux lettres.

Pfuitt… !? Il est au-delà de 20 heures, la filature est terminée. Je sais où elle habite. Je ne sais ni son nom, ni son prénom. Je sais qu’elle n’a pas la démarche de quelqu’un allant retrouver l’être aimé. Je sais qu’elle est jolie. Je suis amoureux.

La soirée n’était pas terminée. Notre héros, dont on aura remarqué l’intelligence tactique, le courage rentre-dedans, la perspicacité, et, pour résumer tout ça, disons le romantisme absolu de ce type qui croit se la jouer malin, voire cynique, notre héros, donc, rentre chez lui et sur le Google de l’époque, à savoir le Minitel, tente de trouver des noms à consonance italienne dans l’immeuble où a disparu l’objet du désir. La belle inconnue travaille chez Benetton, label italien ; c’est bien connu, les Italiens, maffiosi notoires, travaillent en famille, comme dans les pizzerias, et donc la belle ne peut qu’avoir un nom italien. CQFD.

Mais dans un pays ouvert à l’immigration et dans un immeuble comportant soixante appartements, des noms à consonance italienne y en a pas mal, même trop, ce qui fait que notre héros va aller se coucher, Gros-Jean comme devant, et dormir en attendant le prochain épisode. Comme vous.

A propos d’épisode, je viens de relire celui-ci et, je suis d’accord avec vous, c’est un peu long. En même temps, c’est ça la vraie vie, des fois c’est un peu long.

The end of the histoire, mais à suivre…

La suite : 1983 – 20 décembre, la Voie du Guerrier