En ce qui concerne le donjuanisme, au fond je ne suis sûr de rien. Appartenant à la race des garçons, j’ai un peu le sentiment que les mecs ont envie de coucher avec non pas toutes les femmes qu’ils rencontrent mais avec toutes les femmes qui leur plaisent. Et ça fait beaucoup, quand même, sur une vie. J’entends les mecs normaux ; l’adjectif est bien subjectif et ne veut pas dire grand chose… Alors pas normaux mais moyens. Ce qui ne veut rien dire non plus. Les mecs ont hérité ça de la nécessité de reproduction de l’espèce, cette programmation qui les fait bander – dans la tête plus que concrètement dans la culotte, encore que les deux peuvent se synchroniser… pas chez moi ou alors y a longtemps -, qui les fait bander à la vue de lèvres serties dans une tête magnifique, d’une poitrine en pointe ou opulente, d’un cul hypocritement triangulé de ce string évoquant plus le panneau de sens obligatoire que le feu stop. Heureusement qu’il y a la morale, les règles sociales et/ou les lois, sinon toutes les plages du monde ressembleraient au Cap d’Agde la nuit.

C’est côté donjuanisme chez les filles que je ne suis sûr de rien. Certes j’ai rencontré des femmes se comportant en mec, soit avec le même appétit sexuel affiché. Mais, en ce qui me concerne, ce ne fut pas la majorité. Quand elles posent leur regard sur un type, j’ai le sentiment qu’elles voient tout de suite plus loin que le regard que le même type peut avoir sur elle, soit : « A quelle heure on baise ? ». Oublions la femme-mec qui statistiquement ne me semble pas la plus répandue pour se cantonner aux femmes normales… ou moyennes… (tous ces qualificatifs ne voulant toujours rien dire, soyez conciliants et faites un effort pour me suivre). Sans doute que le fait de devoir potentiellement donner la vie, soit porter un enfant dans son ventre, cette version féminine du soft reproduction de l’espèce, les amènent à plus de circonspection. Où l’homme verra en premier lieu la jouissance – là encore parlons clair : plaisir/orgasme -, la femme verra aussi bien sûr la même chose, surtout si le mec est mignon et tendre, ou viril et entreprenant, mais cela s’accompagne en même temps d’un + bien spécifique : quand bien même prend-elle la pilule, elles vont, consciemment ou non, se poser la question : quel enfant peut-il me faire et à quelle heure ?

Et va-t-il m’aimer toujours ou préférera-t-il aller au bistrot après avoir remonté les couches-culottes du supermarché ?

Évidemment, on comprend que la possibilité de se retrouver toute seule aux prises avec les couches-culottes, ça calme, ça relativise sérieux les pulsions chez les filles. Imaginons que les hommes puissent se retrouver enceints ; je viens de vérifier dans le dictionnaire, le masculin enceint existe, ça veut dire « entourer un terrain avec une clôture »… Monsieur Larousse, c’est un mec, il s’est pas fait yiech à envisager d’autres sens. Un homme part à l’hôtel avec une femme, elle lui plait, il est chaud. Mais au fait, ne risque-t-il pas un accident ? A-t-il bien pris sa pilule ? Depuis le Viagra et le Cialis, on sait que les hommes savent anticiper ce genre de choses. Pour peu qu’il ne soit pas clair sur son contraceptif, le type va remettre au lendemain ce qu’on lui propose de faire tout de suite.

Et puis y a la physiologie. L’homme éjecte de l’énergie, en trop plein, une énergie qui trop longtemps retenue lui fait dire ou faire des conneries. On appelle ça éjaculer afin d’être plus précis qu’avec éjecter, en latin ejaculare et ejectare. Les femmes réceptionnent cette énergie en trop plein, la thésaurisent – pour peu qu’elles n’aillent pas tout de suite à la salle de bain. Les phallocrates soutiendrons que les femmes manquent d’énergie et qu’elles la piquent aux mecs, un discours un peu simpliste et que je me garderai bien de reprendre à mon compte. Ce qui reste indéniable, c’est cet échange d’énergie. Ça commence par un échange de regard, suivi d’un autre, et encore d’un autre, « Il me plait bien, ce mec » et « Hum, je me la ferai bien celle-là », et ça finit dans un lit. Ou une voiture. Moi je suis bourgeois et j’aime bien mes aises, donc le levier de vitesse dans les côtes, très peu pour moi. Il est vrai que j’ai des voitures automatiques depuis bien longtemps mais, honnêtement, j’ai renoncé à la boîte mécanique pour le confort de conduite, pas pour celui de culbuter les sièges.

Ce protocole de reproduction de l’espèce tient quand même du magnifique et du magique. On m’objectera que, dans ce protocole, l’évolution des mœurs – dans nos contrées, pas partout – a plus retenu le plaisir que le bébé. Mais c’est là où ledit protocole est magique, hyper malin. Si on avait dit : « Bon, ce soir, il faut vous reproduire », un peu genre : « Il est temps de repeindre la chambre à coucher », « Monsieur met son tuyau dans la cavité de Madame, secoue un peu, hop, la semence s’éjecte pendant que Madame attend sagement en regardant le plafond et en se disant qu’il va falloir le repeindre », paf, protocole terminé – plutôt pouf, d’ailleurs, que paf. Et bien s’il n’y avait que ça sur terre pour se reproduire, on aurait pas de problèmes de logements. Mais non, la Nature a été bien plus maligne, voire retorse et perverse. Elle s’est dit : « Si baiser est aussi chiant que de repeindre un plafond, on va à la cata. Donc on va glisser une putain de carotte dans la motte de terre. » (L’image m’est venue comme ça, sous la plume, n’allez pas y voir là une cochonceté.) Et bien sûr, je désespère ici de ne vous apprendre rien, cette carotte c’est le plaisir. En fait, ce plaisir et son summum l’orgasme, c’est une sorte de répétition avant représentation, une générale, ou une italienne, avant la première en public, soit le bébé. Et Dieu sait si on aime à répéter, sans ce lasser, faut-il que l’orgasme, ou l’amour – pour faire plus poétique – soit un moteur puissant, inénarrable, pour qu’ainsi on remette constamment le couvert. Il est vrai que ses menus et sa gastronomie sont quasi sans limites.

La Déclaration des Droits de l’Homme, celle de 1789, est ambiguë, dans son titre déjà, et pas que dans son titre au regard de son article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Excusons a posteriori ces révolutionnaires de 89 qui étaient un peu débordés par les circonstances car, en écrivant cela, ils font juste un peu l’impasse sur la moitié de l’humanité : les femmes. Sauf erreur ou omission de ma part, il faudra attendre la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies de 1948 pour qu’une nouvelle rédaction rectifie les choses : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Les historiens du futur retiendront donc que la femme est devenu un être humain au milieu de vingtième siècle (enfin… pas partout). Pour ce qui est de la sexualité toutefois, on est pas vraiment égaux. Je suis optimiste, ça viendra, mais y a encore du boulot pour qu’un homme tombe enceint.

Mais au bout du compte, comme disait le très bon titre du film de Jean-Jacques Zilbermann, L’homme est une femme comme les autres, hors son irrépressible envie de sauter toutes les belles filles qu’ils voient, l’homme recherche, comme la femme, l’amour parfait, le couple idéal. Ça, ça remonte le moral. Jusqu’au moment où l’on commence à s’interroger sur le mot parfait. On ne pourra pas tout résoudre ici, on n’en a pas l’ambition, donc restons sur la note optimiste.

En étais-je là de ma philosophie amoureuse en janvier 84 ? Probablement. Quand je rencontre Caroline, comme déjà évoqué, j’ai trois maitresses: Lise, Claire et Mary (cela fait un peu matamore, vantard, je le concède, mais je ne parle ici que de mes conquêtes, c’est plus rapide, si on commence à évoquer mes défaites, on va faire trop long). Ni Lise, ni Claire, ni Mary, pour des raisons différentes, ne correspondent à ce que j’imagine de l’amour parfait, idée comprenant autant de versions que d’humains sur cette terre mais qui pour autant anime l’élan orgasmique faisant qu’on est autant d’humains sur cette toujours même terre. Pour résumer, je joue les Don Juan, sans bien rentrer dans le costume, mais je n’ai pas trouvé la bonne. Et j’ai l’angoisse, comme tout chercheur de Graal, de me dire que ce que l’on m’a raconté sur ce mythe de l’amour idéal, à l’inventaire de ce que j’ai pu vivre, voir les autres vivre, lire ou voir au cinéma, n’est qu’un putain de complot manipulé par Dieu sait qui. C’est ces instants de doute qui te font croire en un Dieu capable de faire de la manip’ marketing avec ta bite.

Le réveillon de fin d’année 1983 ne se passera pas avec Caroline, avec laquelle il n’y a rien de conclu, j’ai refermé la porte de l’ascenseur et elle monté au septième, pas ciel, sans moi. Non, je réveillonne avec Mary, puisque avec elle j’ai déjà atteint depuis un moment ce fameux plus venant après les affinités. Au lendemain de ce réveillon du nouvel an, je me comporte vraiment en mec épouvantable, soit en traitrise absolue vis à vis de Mary, en appelant dès le 2 janvier au matin le magasin Benetton. Caroline Incanella n’y est pas. « Rappelez vers 15 heures. » Très bien. Sauf que, à 15H, je suis en séance de cinéma avec Mary. A l’heure dite, je décide de rater une séquence du film Ghandi, mais c’est pas grave, je connais déjà l’histoire de cet apôtre de la non-violence et de l’abstinence (côté non-violence ok mais côté abstinence… arrivé à un certain âge peut-être, mais il semblerait qu’il ait été plus jeune un grand baiseur devant l’Éternel, Vishnou en ce qui le concerne), je déserte donc la salle obscure pour une envie pressante, celle de téléphoner. « Caroline ? C’est Jean-Pierre… ça va ? Patati-patata… » On convient de se revoir, pour un dîner ce coup ci, mais à vrai dire pas tout de suite, dis-je « Car je pars à Madrid ».

Ah oui, j’avais oublié Madrid… Moi, je suis un chercheur qui quand y bosse, y bosse, fait pas semblant. Toujours à la rubrique donjuanisme, j’avais rencontré quelques temps plus tôt deux sœurs : Alexandra et Dolorès. Elles étaient honduriennes et en transit pour quelques temps à Paris. Mon coloc de l’époque, Alphonso, était lui aussi hondurien, de Tegucigalpa, et tenait un poste d’attaché culturel stagiaire au consulat parisien du Honduras. Suite à une annonce que j’avais passé dans Libé pour trouver quelqu’un m’aidant à payer mon appartement du 15e, j’avais retenu ce grand Alphonso, un bon mètre quatre-vingt-dix, car il m’avait paru sympa, plein d’humour, bien que son côté assurément efféminé avait un peu inquiété mon indécrottable hétérosexualité. Au réel, no souci. A ma question, très vite venue, soit après quelques jours de notre vie commune, « Mais Alphonso, parlons clair, t’es homo ? », il m’avait répondu avec cette fermeté d’un Michel Serrault dans La Cage aux Folles « Mais pas du tout, Jean-Pierre ! Qu’est-ce que tu vas t’imagineeer ! ». Bon, j’avais pris ça pour acquit bien que peu convaincu. Les x mois que nous partageâmes l’appart furent un réel bonheur, il était extra, bon camarade et parlait cinq langues qu’il avait ramené d’un nombre incroyable de voyages. Qu’il me racontait à la veillée. Hors ses violentes et récurrentes migraines, qui le terrassaient sur le canapé, Alphonso était un être exquis. Retirons donc la sexiste appellation efféminée pour plutôt dire précieux. D’ailleurs, précieux, il l’était à plus d’un titre, surtout côté petits plats et cuisine car moi, sur ce registre, je suis infirme-rayon-surgelés. En x mois de cohabitation, il n’a jamais ramené un (ou une) invité(e) dans sa piaule, alors que le règlement de colocation entre nous était plus que laxiste sur ce chapitre, même pas laxiste d’ailleurs, inexistant. On ramenait qui on voulait. En fait ma mémoire me joue là un tour puisque c’est lui qui avait invité à dîner Alexandra et Dolorès. Ils étaient pays, les trois, et s’étaient donc connus à Tegucigalpa.

Dolorès, mignonne rousse frisée de 25 ans, portait bien son nom car elle était empreinte d’une grosse angoisse, existentielle, et la combattait à coups de Tranxène. Alexandra, belle brune-auburn de trente ans, donc l’ainée, était elle aussi en questions constantes, philosophiques, spiritualistes, et apparaissait également un rien fragile mais toutefois plus stable dans ses chaussures à talon que sa soeur. Mes trois honduriens étaient issus de familles friquées de cette Amérique centrale, et c’est ça qui leur avait valu de faire des études universitaires, notamment aux States, et d’être aujourd’hui à Paris, l’un au consulat du Honduras, les deux autres en villégiatures.

Au fameux dîner, Alexandra me plait, bien, plutôt bien, j’en fais des caisses et des caisses et la fais rire. A partir de là commencent ces regards, par dessus la nappe, soit ces premiers échanges que l’on évoquait plus haut.

Passée cette soirée, où j’ai ramassé le téléphone de l’hôtel où crèchent les filles, j’invite Alexandra à dîner dans un resto. On jacte à n’en plus finir, on se drague, intellectuellement et un peu plus que ça, se découvrant notamment une complicité castanédienne puisque, elle aussi, est une aficionados du chamane à la mode. Puis j’apprends que le surlendemain les deux soeurs partent pour Madrid histoire de s’y installer pour quelques temps. Leur parents, industriels dans la lingerie au Honduras, leur ont filer à chacune 100 000 dol’ afin qu’elles tracent la route et découvrent d’autres Amériques que leur centrale. Pas mal pour débuter dans la vie. D’où certainement leurs angoisses et Tranxène, on ne nait pas coiffé sans qu’il y ait des dommages collatéraux. A l’issue du dîner, alors que je parviens non sans mal à payer l’addition, Alexandra m’invite à la rejoindre à Madrid. Pour quelques jours de vacances. Il faut juste que je leur laisse le temps d’installer l’appartement qu’elles viennent d’acheter là-bas. Il n’y a aucune ambiguïté dans cette invitation, il est clairement exprimé, non pas en mots mais dans un fougueux baiser au pied de son hôtel, qu’à Madrid elle aura sa chambre à elle, contrairement au présent hôtel parisien où elle la partage avec sa sœur…

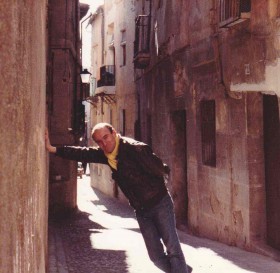

Je pars donc début janvier 84 à Madrid, mais de travers. De travers car j’ai Caroline Incanella en tête et je sens qu’elle va m’accompagner pendant tout le voyage. Et de fait, si je suis charmant – comme toujours… – aimable et disponible dans la journée, au cours de mes découvertes touristiques de la capitale espagnole, la nuit je fais un bien piètre amant car nous sommes à trois dans le lit : Alexandra, moi, et Caroline en baldaquin, soit son fantôme flottant en suspens au-dessus du lit. Ça sera sexuellement une catastrophe. J’ai beau avoir envie d’Alexandra, elle m’attire, je ne bande pas, ou alors très mou – il faut bien dire les choses. Je passe toutefois huit jours à Madrid intégralement aux frais de ces deux princesses, je ne peux en effet jamais esquisser un mouvement vers ma carte bancaire sans me prendre leurs deux rires ponctués d’un « Usted no está pensando, no¡, estás loco¡». Si ! une fois je réussis à payer un truc, mais c’est pour me faire sermonner ensuite. Le premier soir, seul avec Alexandra dans un resto huppé des nuits madrilènes, où bien sûr il est hors de question que je paye l’addition, je décide de toutefois un rien compenser et file 5000 pesetas au vieux pianiste qui vient de s’appliquer à nous musicaliser l’ambiance. Aux yeux écarquillés d’Alexandra devant le pourboire, je comprends que j’ai été princier, royal même. Mais elle ne peut rien faire, le pianiste a déjà le billet en main et me remercie avec l’obséquiosité requise pour Juan Carlos. Au sortir du resto, Alexandra : « Whao, ma tu es loco ! 5000 pesetas !

– Quoi, dis-je, je retire deux zéros, si j’ai bien compris le change, ça fait en gros 50 balles… Je n’ai pas payé le repas, je peux bien filer 50 balles au pianiste !

– J’ai peur que tu n’as pas bien saisi le change, c’est pas deux zéros que tu dois retirer, mais un seul ! Tu viens de lui filer quelque chose comme 500 Francs (80 €), tu parles qu’il t’a remercié !»

A partir de là plus aucune initiative ne me serait permise en devises espagnoles. Mais ce n’était pas la vraie raison, la vraie raison, c’est qu’elles étaient passablement riches et qu’il était hors de question, tout simplement, que le pauvre frances paye quoique ce soit. Alexandra va aller plus loin encore. A l’époque, j’avais écrit une – excellente – pièce de café-théâtre, restée sur mon étagère vu que je n’avais pas de quoi la produire. « Combien il faudrait ? » me demande Alexandra la veille de mon départ, « je peux financer la production… ». Jamais, de ma vie, je ne m’étais retrouvé en position de gigolo, « Je t’entretiens mais tu m’aimes ». Tenir le rôle huit jours était une expérience inaccoutumée et somme toute assez plaisante – bien qu’elle n’y gagnait pas au change, si je puis dire, vu l’amant nullissime que j’étais. Mais m’installer dans ce type de personnage aurait valu à ma conscience un putain de travail de composition, et, amoureux d’une autre, j’allais être mauvais dans le rôle. Quant à accepter qu’elle finance une pièce de théâtre, n’en parlons pas, cela allait inévitablement finir en vaudeville.

J’ai donc refusé, les ai embrassées toutes deux sur le quai de la gare, et je suis remonté dans mon Talgo, direction Caroline.

19 janvier 1984, 20 heures. J’ai réservé dans un resto japonais de la rue de la Gaîté, un restaurant où il n’y a que du poisson cru ; j’apprendrai bien plus tard que Caroline a horreur du poisson cru. Mais elle est polie et ne dira rien sur le moment. Oui, c’est ça, c’était plus de la politesse que la fascination qu’exerçait sur elle ce cavalier d’un soir ; j’ai beau en effet être fascinant, n’est-ce-pas, Caroline Incanella n’était pas en peine de courtisans. En fait, avec son entrain, son sourire et son physique, son plus gros problème était en somme de claquer son pouce sur son majeur ; au-delà de ça, au-delà du claquement, elle n’avait qu’à se baisser pour ramasser les hommes morts d’amour à ses pieds. Et quand je connaîtrais mieux sa vie amoureuse précédente, je comprendrai qu’aux jeux de l’amour, elle ne s’était jamais privée d’en marquer les tempos d’un claquement de doigts.

Avant d’arriver au resto, je fais un petit coup de frime en m’arrêtant cent mètres plus haut au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, mon théâtre. Alors que le public patiente pour le spectacle du soir, j’y double la queue, pénètre dans les lieux, fais la bise à l’administratrice au contrôle, à la caissière à son comptoir, embarque Caroline dans les coulisses pour dire bonjour au régisseur, reçoit un accueil enthousiaste des ouvreuses, « Mais on te voit plus ! », bref, le grand jeu. Car c’est bien beau de se vanter, n’est-il pas vrai, et je ne m’étais pas privé de rouler des mécaniques lors de notre premier pot au Conway’s, encore faut-il derrière amener les preuves.

Dîner de poissons crus, avec baguettes, Caroline fait semblant de se régaler puis, allez savoir comment, on est vient à parler d’herbe. Pas le gazon, ou alors si, mais celui dont on fait les golfs en Afghanistan. « T’as de l’herbe chez toi ? » me demande-t-elle entre fromage et dessert dans ce restaurant où il n’y a pas de fromage et où les desserts nécessitent dix ans de vie à Tokyo pour se dire qu’au final on aurait mieux fait de rester en France.

« Oui, tu veux fumer un joint ?

– Hum…»

Bien que ça puisse en avoir l’air, je ne fais aucun prosélytisme en faveur de la drogue, c’est pas bien, c’est dangereux, c’est une merde, mais il est vrai que, parfois, pour bétonner une situation, ça peut servir. Je repense ici à une tirade des Bronzés font du ski qui me dépouille ; Michel Blanc parlant à Gérard Jugnot : «Toi comme moi, on a un peu le même problème, on peut pas vraiment tout miser sur le physique… ». En l’occurrence, l’herbe à la maison s’avérait la béquille idoine.

Une digression à propos des Bronzés, on a les références cinéma que l’on peut, me direz-vous. Yes, et je n’ai pas honte de celle-là. J’ai observé avec le temps un phénomène de snobisme de la critique cinéma typically French. A l’évidence, si on s’arrête au travail de l’équipe des Bronzés, avec objectivité, on constate que c’est un excellentissime boulot de comédie, bien écrit, bien cruel, bien joué (et bien filmé par un vrai cinéaste : Patrice Leconte). Copain dans les années 70 de ce qu’on appelait à l’époque la Troupe du Splendid, celle que le succès va rebaptiser en Bronzés, je la récupère en 81 dans mon théâtre de la Gaîté Montparnasse pour y poursuivre son énorme carton qu’est le Père Noël est une ordure. Fort des dizaines de milliers de spectateurs qui vont s’esclaffer à cette pièce, ce qui devait arriver arrive, on la porte au cinéma. Malheureusement, ce n’est pas Patrice Leconte qui fait le film mais Jean-Marie Poiré. Il en sort quelque chose d’honorable, gros succès en salle, mais j’aime à penser que Leconte aurait fait mieux. Pour ma part, ayant assisté à je ne sais plus combien de représentations dans mon théâtre, j’estime que la captation théâtrale du Père Noël reste bien supérieure, en efficacité, en drôlerie, à son adaptation cinéma.

Mais mon rapport au snobisme des critiques ne porte pas sur ce Père Noël mais sur le premier film de la série Les Bronzés, celui de 1978 dont l’action se déroule dans un Club Méditerranée de Côte d’Ivoire. Quand le film sort, comme c’est une comédie et qu’il émane d’une troupe de café-théâtre à succès – on le sait, en France, le succès est toujours suspect -, il se fait laminer par la Grande Critique, comprendre celle qui compte, dans le métier. Idem quand, un peu plus tard, le film arrive à la télé. Je me souviens de la critique d’alors de Télérama : descente en flèche, « film à ne pas regarder » ; peut-être, mais je ne suis plus sûr, obtient-t-il un condescendant T blanc, ce qui dans la codification Télérama signifie « série B », soit le film à regarder si vraiment on a rien d’autre à faire. On est en 1980. On va dire quoi, cinq ans plus tard ? le film est à nouveau sur le petit écran. Là, c’est sûrement comme le vin qui se bonifie en vieillissant, Télérama revient un peu sur son premier jugement à la con et lui colle un T noir. Ah, on décolle. Cinq ans après, 2 T noir. Aujourd’hui, pour peu que le film repasse pour la énième fois à la télé, regardez les T dans Télérama. On est au max, soit 3 T noir, en clair : « Chef-d’œuvre à ne pas rater ». Qu’est-ce qui s’est passé, on a changé le film ou on a juste attendu dix ans pour trouver une nouvelle preuve de la connerie snobinées des critiques ?

Nota bene : je concède que Les Bronzés 3, que j’ai tenu à voir avec quelques inquiétudes, est moins costaud… De grands moments mais pas l’énergie des deux précédents. En même temps, l’équipe et Leconte avaient fait tellement fort avec les deux premières manches qu’on peut leur pardonner ce petit coup de pompe du 3e set.

Fin de la digression.

On arrive à la maison, Alphonso, mon coloc n’est pas là. Tant mieux. Caroline se cale dans un fauteuil alors que je roule un joint. Le rouleur de joint est apparemment très cool mais, à l’intérieur, l’espoir le fait tendu. On en est à tirer sur le début du pétard quand Alphonso rentre. Présentations, puis Alphonso jugeant à raison que sa présence est superflue, il disparaît dans sa piaule. Me voyant moyen performer mes espoirs dans le salon, je propose à Caroline de poursuivre la fumette dans ma chambre. Je juge bon de toutefois préciser : « A tes risques et périls… ». Avec un œil ironique, elle me répond : « Mais je pense être avec un monsieur sérieux… ». Là, j’avoue ne plus trop bien savoir où l’on va, hors le fait qu’on rentre dans ma chambre ; sa déclaration peut ressembler à une mise à distance mais sa tonalité et son œil me font entendre un sous-texte totalement différent.

Une fois sur la couette recouvrant mon matelas – pourri – posé à même la moquette, joint en partage, on ne va plus parler très longtemps. Je ne suis même pas sûr qu’on ait dit quoi que ce soit. Elle est venue se caler contre moi et… vlan, c’est parti.

La nuit qui suivit était telle que j’en ai pris des notes au lendemain. Je les ai retrouvées… Mais je ne peux décemment pas les rapporter ici, des enfants regardent, dont les deux miens, ceux qui sont a posteriori issus – respectivement deux ans puis neuf ans plus tard – de cette première et sublime nuit d’amour. Tout ce que je puis faire comme commentaire sur ce qu’il faut bien appeler une Rencontre, avec un R majuscule, c’est que ce fut Broadway !

Certains initiés, les plus costauds, ceux de ma génération et de ma forme d’esprit, sauront qu’en disant Broadway ! je fais référence à une planche du génialissime dessinateur Reiser qui décrit un couple faisant l’amour alors que le coloc’, dans la piaule d’à côté, s’exerce à ne pas entendre les feulements lui arrivant à travers le mur.

A l’heure où j’écris ses lignes, soit 31 ans plus tard, Caroline est en train de mettre la table, au soleil, dans le jardin de notre maison du Sud ; je la vois depuis la fenêtre de mon chalet d’écrivain dominant la vallée.

« Il n’y a pas d’amour heureux… » quel est le con qui a écrit ça, histoire de faire flipper tout le monde ? Un communiste bisexuel ? Ah bon.

Fin de l’histoire, en happy end.

Coming next : 1984 – 17 février, les guerres de ma mère