On est début juin 1990, il est dans les 23 heures, et je somnole sur le canapé de mon appart de la rue de la Croix-Nivert, Paris 15e. Face à moi, une télé où s’agite une quelconque merdouille de programme, d’où la somnolence. Le téléphone sonne. J’attrape le combiné (fixe… les plus jeunes ne nous croient pas mais, je confirme, les téléphones de l’époque étaient reliés au monde par un câble) et je me prends un Renaud Le Van Kim, enjoué, au bout du fil.

A l’époque, je connaissais déjà bien Renaud — j’avais été dir’ prod’ sur différentes productions où il était réalisateur — mais pas encore assez pour m’inquiéter de son ton « enjoué ». J’ai appris par la suite que ledit ton accompagnait toujours une ambition de convaincre. Il était donc, ce soir-là, en mode « Intime conviction ».

« Jean-Pierre, je te réveille pas ?

— Euh, non.

— Écoute, on est à Prague, avec Béatrice, et c’est génialissime ! Tu sais, on prépare la Fête de la Musique, qui va être en direct de Prague, à la fois sur France 3 et la télévision tchèque. La ville est magnifique, un bijou, et on sera au cœur même de l’écrin, en live, sur le Pont Charles, un endroit sublime, très touristique, leur Tour Eiffel à eux, mais à plat…

— Un peu comme un pont en somme.

— C’est ça. Rejoins-nous, tu vas t’éclater ! Je t’ai pris un billet d’avion, un coursier va t’amener ça demain matin, l’avion est à 16 heures.

— Demain !?

— Bah oui demain. Je te passe Béatrice. »

En clair, Renaud vient de faire le baratin service minimum, et il botte en touche vers Béatrice Soulé, productrice déléguée et conceptrice de l’événement. J’imagine d’ici Béa dans sa gestuelle habituelle, soit la main ramenant ses cheveux derrière l’oreille droite, pour se la dégager et poser le combiné dessus.

« Jean-Pierre, Renaud a raison, tu rates si tu ne nous rejoins pas, ça va être une expérience étonnante ! »

Et elle me ressert, en version longue, la tirade de son réalisateur préféré, car en tchatche-mode-conviction, elle aussi sait être costaude. Je l’interromps :

« Mais Béa, vous avez Pascal avec vous, vous n’avez pas besoin de…

— Pascal doit rentrer sur Paris… et il ne pourra pas revenir. Donc, on a besoin de toi. Mais, plus tard, tu vas nous remercier ! »

J’ai senti, dans le temps de silence entre « Paris » et « il ne pourra pas revenir », un infime écho d’inquiétude. J’apprendrai par la suite que le Pascal en question — Pascal Roger dir’ prod’ lui aussi et fils de Patrice Roger, patron de PRV, la société productrice de l’événement pragois — s’enfuyait en courant de Tchécoslovaquie. S’enfuyait-il devant la complexité de la tâche, s’était-il brassé avec mes camarades, ceux-ci méprisant ses injonctions d’économies budgétaires, va savoir ? Bref, cinq minutes après je raccroche, sans avoir su, ou pu, dire non. On n’abandonne pas les camarades au front.

Quand je rejoins Caroline bouquinant dans le lit et qui s’inquiète de ce coup de fil tardif, je la mets au jus.

« Mais tu ne voulais pas faire Prague…

— Certes, mais là, je sens qu’il y a urgence, ils ont besoin de moi.

— Flatté le mec. »

Elle avait raison Caro, on m’avait caressé dans le sens du poil, et ça, ça vous ébouriffe l’ego. Il est vrai que, deux mois plus tôt, j’avais déclaré forfait sur cette prod de Prague, sentant venir la galère à pleine rame. Les deux-là, Béa et Renaud, m’avaient explosé de stress sur des aventures précédentes et je m’étais bien promis d’être plus circonspect face à leurs projets genre : « Viens, on saute sur Kolwesi. Un parachute ? Mais pourquoi faire, on va pas s’encombrer. »

Dans le contingent que nous formions à l’époque — commando un peu casse-cou, genre Mission impossible, c’est-à-dire intervenant du jour au lendemain sur des théâtres d’opérations minées —, on ne peut pas ne pas citer deux officiers de premier plan, affectés généralement à l’artillerie (comprendre « la programmation artistique ») :

Frédéric Vinet et Martine Grenier. Frédéric, surnommé sans originalité aucune « Fredo » — on l’évoque dans d’autres chapitres de ce webroman —, avait le talent de résoudre ces situations paroxystiques que le beau métier du showbiz nous fait souvent vivre, avec des artistes, ou pire avec leurs agents.

Martine, quant à elle, était en charge de « faire les coins », à savoir régler les mille et un détails d’intendance sur lesquels, Béatrice, générale en chef, n’avait guère le temps de se pencher. Ajoutons à cela que notre Martine était la grande spécialiste d’une expression qu’elle affectionnait dès qu’une info l’étonnait (surtout lorsqu’il s’agissait d’une coucherie entre une carpe et un lapin) : « Mais c’est pas possible… !! », qu’elle émettait en roulant des yeux.

Les gens qui ne connaissent rien à l’univers audiovisuel, cinéma ou télé, me demandent souvent : « Mais c’est quoi un directeur de production ?

— Mais la réponse est contenue dans la question, c’est quelqu’un qui dirige la prod.

— Et, concrètement, ça consiste en quoi ?

— Et bien tu prépares la prod, en termes d’équipe, de technique, de budget, en faisant en sorte de ne pas te tromper dans ces différents exercices, notamment en termes de finances vu que c’est toi qui va devoir faire en sorte que tout rentre dans les cases du beau tableau Excel que tu as préparé en amont. Évidemment, sur le terrain, tout explose, et c’est là, où t’arrachant les cheveux, tu t’escrimes à constamment compenser ce que tu perds d’un côté par ce que tu gagnes (pas) de l’autre. Pourquoi suis-je chauve aujourd’hui d’après vous ?

Dix minutes plus tard, je suis en train de me brosser les dents quand le téléphone resonne. C’est Patrice Roger, le patron.

« Tu as eu Béatrice ?

— Euh oui.

— Parfait, tu peux passer demain matin au bureau, je te filerai ton billet d’avion.

— Mais je croyais qu’un coursier…

— J’ai en fait autre chose à te donner, et tu comprendras que je ne peux pas le refiler à un coursier. »

Et de fait, quand le lendemain Patrice me tend une grosse enveloppe kraft avec mon billet d’avion, je comprends qu’il ne pouvait guère la confier à un coursier. Dedans, en petites et grosses coupures, 400 000 francs (61 000 €).

« Pascal a laissé à Prague une carte bancaire société pour les grosses sommes, précise le Patrice, mais pour les petites, c’est une autre affaire… Après 40 ans de communisme, et juste six mois de démocratie, c’est le bazar là-bas, ils font des factures quand i’ se brûlent, donc on est contraint d’en faire un max en cash.

— Et si je me fais choper avec ça sur moi ?

— Faudrait mieux éviter. »

Ça commençait bien.

J’étais pas fier à l’embarquement de Roissy. J’avais failli mettre tout le pognon dans la valise en soute mais, au dernier moment, j’avais jugé préférable (?) de tout porter sur moi, histoire d’être bien en sueur à la douane, version Midnight express. Le fric me faisait de grosses poches, un peu partout. Mais en 1990 le plan Vigie Pirate en était à ses débuts, avec des portiques balbutiants, et on ne vous foutait pas encore en slip au contrôle sécurité. Donc je suis monté dans l’avion sans problème. Restait à ce que le zinc arrive à bon port, chose dont j’ai douté un brin durant le voyage. Économie de prod ou cavalcade dans le choix de la compagnie, on m’avait pris un billet sur la Czech Airlines (Czech = Tchèque), et je me retrouvais donc sur un Tupolev. Comme dit Coluche dans son sketch L’auto-stoppeur : « T’entends bien le moteur ». Zinc mal insonorisé par ses constructeurs russes, j’ai passé le vol à attendre que l’un des réacteurs tombe en panne, pourquoi pas les deux. Mais non, deux heures plus tard, mon pactole et moi nous nous posions à Prague-Ruzyně.

C’est Jacky Le Yannou, notre régisseur général, évidemment breton, qui me récupère après la douane, que je passe sans angoisse, je n’imagine pas en effet que les Tchèques, dans leur situation instable post-révolution de velours, vont emmerder un touriste débarquant avec un tel pacson de devises.

Jacky me fait monter à l’arrière d’une limousine noire, au volant, en bras de chemise, un gros costaud, moustachu.

« Ils sont marrants leur taxi ici.

— C’est pas un tax’, précise Jacky, c’est un VTC, leurs chauffeurs sont un peu au chomdu depuis la Révolution de velours. Avant, ils conduisaient des apparatchicks, des membres de la nomenklatura, mais depuis la présidence de Václav Havel, ils se font petits, d’autant que la plupart étaient informateurs du StB, les services secrets, quand ils n’en étaient pas carrément membres.

— On est piloté par un ex-barbouze en clair…

— Oui, en revanche, leurs bagnoles, des Tatra, avec leurs 8 cylindres en ligne, t’embarquent leurs deux tonnes jusqu’à 200 à l’heure.

— Reste à savoir comment ils les arrêtent, les deux tonnes.

— Certes, mais comme ce sont des ex-voitures officielles, tout le monde en a la trouille, ils doublent tout, brûlent les feux rouges, z’ont même une sirène si embouteillages, bref, tu traverses Prague en un quart d’heure. Le pire, c’est que c’est moins cher que le tax’, on leur file 400 balles/jour (80 €), et ils sont aux ordres pour la journée. On en a dealé quelques-unes pour notre mois de prod.

— Ok… »

Quand notre Tatra sombre se gare à proximité des bureaux de prod, sur une petite place à l’une des extrémités du fameux Pont Charles où l’on a visiblement annexé une tripotée d’emplacements de parking pour notre équipe, c’est une bonne dizaine de bagnoles noires ex-nomenklatura qui, en épi, patientent là, d’autres gros chauffeurs moustachus fumant leurs clopes sur le trottoir. Sur les talons de Le Yannou, je monte au premier étage pour découvrir notre siège local. Trois bureaux, plutôt riquiquis, s’enquillent les uns derrière les autres, les fenêtres donnant en partie sur la placette, en partie sur la perspective du pont.

Jacky me montre le bureau qui m’est assigné, je m’y assoie tandis qu’il me refile une feuille de service dédiée aux hébergements, dont le mien : Hilton chambre 912. Je m’étonne une seconde puis, parcourant le listing, je m’aperçois que toute la première équipe, celle de prod pure, une bonne dizaine de personnes, est logée à la même enseigne Hilton.

« Mais c’est quoi ça, il était prévu « Chez l’habitant » !?

— Euh, à vrai dire on a essayé, Renaud et Béa compris, mais ça a duré une nuit. L’ambiance goulash dans un décor formica-communiste n’a pas séduit. Pire que ça même, Béatrice s’est retrouvée dans une sorte d’usine, immense, à moins que ce ne soit une caserne soviétique, tu vois le genre de truc où tu soupçonnes des salles de torture dans les sous-sols… Pour elle, le menu était carrément goulash-goulag… Heureusement, ils lui avaient laissé la clef et, dès le réveil, elle a pu s’enfuir. Le lendemain, tout le monde était à l’Hilton. Mais rassure-toi Jean-Pierre, Fredo a dealé un prix de la mort pour les chambres, tant pour l’équipe actuelle que pour le gros de la troupe débarquant dans quinze jours.

— Combien ?

— 1 000 francs la nuit (150 €).

— Mille balles… ! Fois 10 aujourd’hui, fois 45 dans quinze jours !

— Attends, c’est cadeau, d’ordinaire c’est le triple.

— Mais mille balles, c’est un Smic mensuel, ici ! »

Je commençais à comprendre pourquoi Pascal Roger était rentré à Paris ; c’est lui qui avait planché sur le budget prévisionnel et, d’entrée de jeu, le voir ainsi explosé avait dû le faire exploser à son tour.

« Jacky, tu dois avoir une liste des hébergements chez l’habitant, file-la moi, je ne vais pas à l’Hilton.

— Tu l’as dans le dossier là, à gauche, mais avec tout le respect dû au dir’ prod que tu es, si tu imagines faire changer les autres d’avis, bon courage…

— Pour ceux qui sont installés, c’est sûr, mais pour les trente-cinq autres qui vont venir, je donnerai l’exemple. »

Il approchait des 20 heures et on m’a recollé dans une Tatra à moustache, pour que je file rejoindre mon « Chez l’habitant ». Penché côté fenêtre du chauffeur, Jacky qui venait de lui filer l’adresse du logement, m’avait adressé un :

« Tu seras chez un Monsieur Preskovic ; on l’a eu au téléphone, il t’attend pour dîner, il a fait un goulash…

— Oh arrête, hein ! »

Attablé avec une adorable famille thèque, j’ai dû reprendre trois fois du ragout patrimonial, sans pouvoir refuser, d’autant que je ne comprenais rien à ce qu’on me disait, si ce n’est les quelques bribes de commentaires des deux ados Preskovic, baragouinant un anglais aussi abscons que le mien.

J’ai passé deux nuits à mal dormir sur un matelas mou surmonté d’une couette étouffante dans ces nuits de juin à Prague, ville au climat continental qui n’hésite pas à vous servir une chaleur bien sèche en été — les jours suivants allaient me le confirmer — autant qu’un froid blizzard en hiver, température qui à elle seule justifie les compensations-vodka des pays de l’Est.

Le troisième jour, j’étais à l’Hilton. Dix-neuvième étage, chambre 1903, sous les lazzis de mes camarades, bien sûr.

Le Hilton de Prague était symptomatique du bouleversement politico-économique du pays. Un brin d’histoire : le 9 novembre 1989, tombe le mur de Berlin. Les bouillants Tchécoslovaques qui n’en peuvent plus de leurs décennies de communisme, commencent à ruer dans les brancards, et dès la semaine suivante, le 17 novembre précisément, leurs étudiants ouvrent la voie par une première manif, pacifique, à ce qu’on va appeler La Révolution de velours. Pourquoi de velours, car elle se singularise par le peu de sang versé.

Le lendemain, c’est 15 000 étudiants qui sont à nouveau dans la rue mais qui, ce coup-ci, se heurtent à une répression policière musclée. Qui fait un mort. Mais rien n’y fait, la machine est lancée et le 19 novembre, c’est 200 000 personnes dans la rue. Le 20 novembre, 500 000. A partir de là, je vous la fais brève : le 24, le secrétaire général du Parti unique (inféodé à Moscou) démissionne ; le lendemain, le 25 novembre, on monte à 800 000 manifestants ; le 27, grève générale ; le 28, Le Parti unique abandonne le pouvoir. Quelques jours d’atermoiement au sein du bazar général, puis le 10 décembre, le président communiste Gustav Husák démissionne à son tour et, le 28 décembre, Alexander Dubček, père du « socialisme à visage humain », est porté à la présidence de l’Assemblée fédérale. Le lendemain, 29 décembre 1989, Václav Havel est élu Président de la République tchécoslovaque. A son corps quasi défendant, il voulait pas.

Ils ont quand même fait très fort avec leur révolution, les Tchécoslovaques, on la dit de velours, ou douce en thèque, on pourrait aussi la dire rapide : deux mois après la chute du mur de Berlin, c’était plié.

Ah Václav Havel, un personnage ! C’est le Nelson Mandela d’Europe centrale ; certes il a fait un peu moins de prison (5 ans quand même) mais, comme Nelson, il est passé direct de la taule à la présidence de la république. Je vous avais dit, très fort les Tchécoslovaques, exemplaires même.

Dramaturge, écrivain, poto de François Mitterrand qui a soutenu son combat, Havel est une des figures majeures de l’opposition au pouvoir communiste et à Moscou, et il sera très vite catalogué par son peuple de « Président-philosophe ».

Et si on est là, nous tous, à préparer cette Fête de la musique, tchécoslovaque et démocratique, c’est bien à cause de la complicité entre Havel et Tonton, c’est eux qui ont voulu que cet événement existe, un événement qui va se jouer en direct, sur les chaînes de télévision de leurs deux pays. D’ailleurs, les deux présidents sont dans le casting de notre future émission, il est en effet prévu que les deux, reliés en direct par faisceaux satellites, ouvrent la soirée. Au réel, ça va pas être simple, un peu sur la corde raide même, mais n’anticipons pas.

Sauf que quand tu débarques, avec ce type de grosse production, dans un pays qui six mois plutôt était encore sous le joug communiste, rien ne s’avère simple vu que le pays est en train de se reconstruire. Les rouages politiques, administratifs, les médias du pays et toute la population elle-même, sortent de quarante ans de coupe réglée façon Moscou. Certes il y a l’enthousiasme révolutionnaire, irréfragable, l’oxygène de la liberté après une apnée historique d’un demi-siècle, mais où sont les vrais partisans du nouveau régime, où sont les faux-amis qui, ayant fait leur vie, leur carrière dans le communisme, sablent certes le champagne à l’arrivée de Václav Havel — ils ont en effet intérêt à jouer le jeu — mais qui, en leur for intérieur, ont du mal à avaler les circonstances ? On va le constater, maintes fois, avec Béatrice Soulé au cours de nos multiples réunions avec les autorités, ce qui subsiste vraiment de l’ancien régime, un truc bien soviétique, c’est la paranoïa. On a le sentiment que tout le monde surveille tout le monde. Et cette parano est contagieuse, elle va m’atteindre. Je dis ça pour un peu expliquer ce qui va suivre.

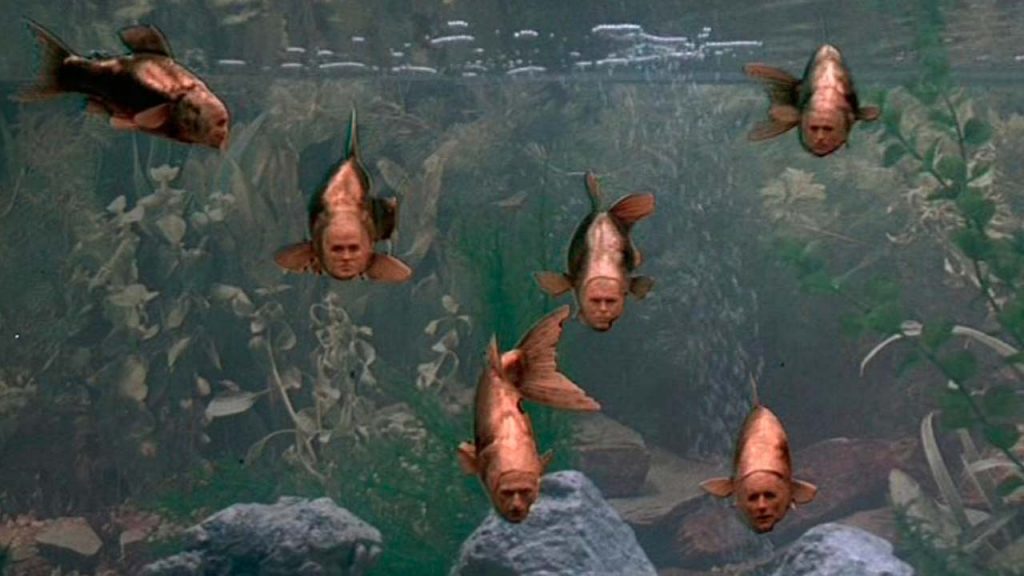

Mais revenons-en au Hilton, symptomatique de ce qui est train d’arriver. Dès le lendemain de la Révolution de velours, l’ensemble des acteurs occidentaux, les politiques bien sûr mais juste derrière les entreprises, saluent le retour à la démocratie d’une nation autrefois dans la modernité, anciennement riche, artistiquement, intellectuellement, et économiquement pourvue en industries. Dès qu’ils ont fini de saluer, les entrepreneurs européens se disent que c’est là un tout nouveau marché qui s’ouvre et foncent acheter leur billet d’avion. Six mois après, soit le moment où je débarque à Prague, les hommes d’affaires de toutes nationalités (avec forte proportion d’Allemands et de Français) sont partout, négociant l’avenir, et une majeure partie descend à l’hôtel Hilton. Et le premier matin où j’emprunte l’ascenseur de mon 19e étage pour rejoindre la salle des petits déjeuners, je pouffe. A chaque arrêt de l’ascenseur, des costumes-cravates-attaché-case y montent en adressant un morning à ceux qui y sont déjà. (A noter que si on veut faire branché, anglophone, on ne dit pas good morning, on vire le good, ou on l’avale, on dit juste morning.) En fait, je ne pouffe pas tout de suite, mais avec l’accumulation des arrêts à chaque étage, et venant du 19e y en a beaucoup, on se prend des paquets de morning à chaque coup. Oui, car ceux qui sont déjà dans l’ascenseur, polis, répondent morning. Ça fait un effet choral très chatoyant. Et si soudain je me mets à pouffer, c’est que je me retrouve alors truite dans Le Sens de la vie, chef-d’œuvre des Monty Python, avec cette fameuse scène des poissons dans un aquarium de restaurant où les poiscailles, attendant de se faire bouffer, se croisent et se recroisent en se saluant d’un morning.

Le deal de cette production, initiée donc par l’Élysée et le Château (siège de la présidence à Prague) est supervisée par Jack Lang et fait que nous avons avec nous, sur le terrain, son bras séculier pour « les Grands Travaux » : Christian Dupavillon. Il n’est pas seul côté « institutions » puisque arrive aussi sur Prague Dominique Fournier, le patron de l’Unité Culture de France 3 ; notre émission était au concret une copro entre France 3 et la télévision tchécoslovaque. Coproduction est un bien grand terme en la circonstance, vu que France 3 a les moyens du service public d’une nation riche, alors que la télé tchécoslovaque sort comme tout le pays de ses 40 ans de communisme et qu’elle est carrément ratatinée, dans ses moyens comme dans son esprit. Concrètement, la télé tchèque n’apporte pas ce qu’elle n’a pas, l’argent, mais doit fournir des moyens. Technique et personnel.

Côté technique, on nous propose un car régie. Jean-Paul Fouché, directeur de production de notre prestataire vidéo Channel, fait l’inventaire des moyens de captation en réunion avec ces homologues tchécoslovaques et, très vite, il comprend que « Ça va pas le faire…. Leur meilleur car, un Sony, nous dira-t-il au sortir de la réunion, n’est pas vétuste, le mot est faible, il est antédiluvien. Normal, il doit avoir vingt ans d’âge et, dans notre époque où la révolution numérique amène une nouvelle technologie tous les mois, je te dis pas comme une régie vieille de vingt ans relève de la préhistoire. Donc, côté car, on oublie les moyens de la télé tchèque. »

Il s’étonne aussi de l’atmosphère de la réunion dont il sort : « Tous les gens autour de la table se sont présentés, en précisant leur fonction. Sauf deux types dont je n’ai toujours pas compris le rôle. Renseignements pris, ils ont été définis par leurs collègues comme des « observateurs ». Un peu surprenant quand même eu égard au fait qu’après six mois de nouveau régime, on pouvait espérer ne plus avoir ce genre « d’auditeurs »…»

Sans doute était-ce normal, en effet, les chars et les garnisons russes jusqu’à présent installés à demeure en Tchécoslovaquie, devaient avoir complètement plié bagage avant l’été. On était là en juin et il subsistait donc, à la grande inquiétude du nouveau pouvoir, une part conséquente de l’arsenal russe dans le pays. Une télévision d’état étant une place stratégique, pas étonnant qu’il y traîne encore quelques silencieux « observateurs ».

La télé Tchèque s’était toutefois engagé à nous fournir en projecteurs. Sur le projet de notre émission musicale (je rappelle qu’elle va tomber le 21 juin 1990, Fête de la Musique) qui va envahir les 515 mètres de long du Pont Charles (en gros, vous prenez le Pont Neuf à Paris, qui d’ailleurs lui ressemble, et vous multipliez par trois), des projecteurs, il en faut beaucoup… Ma toute première réunion se fera à la télé tchèque et aborde d’entrée cette affaire des projos. L’excellent Frédéric Vinet et moi-même, accompagnés chacun de nos interprètes, Jana 1 pour Fredo et Jana 2 pour moi (Jana est un prénom récurrent en Tchécoslovaquie, d’où les numéros pour qu’on s’y retrouve), on a rendez-vous avec une responsable de la Česká Televize, Irena Plachá. La cinquantaine, sympa, bien qu’un peu déroutée par notre comportement de producteurs occidentaux ne doutant de rien. Ils ont les projos, peut-être pas assez, mais ils ont, des 500 KW, des 1 000, voire même quelques 5 000. Discuter plus avant nous apprend que chaque projo est équipé d’un câble, d’environ 50 cm, et d’une prise électrique. Très bien.

« Et pour tout le câblage, pour relier les projos entre eux ? » m’inquiète-je. Retour de la trad simultanée. Nos deux Jana étaient douées, elles parvenaient généralement à traduire en parallèle de notre discours (c’est rigolo d’ailleurs, tu as une sorte d’écho, en langue étrangère, qui accompagne tout ce que tu dis), mais quand tu arrives dans du technique, il faut prendre garde de bien préciser les choses aux interprètes pour qu’elles nous fassent pas un contre-sens dans la trad.

Réponse d’Irena : « On doit pouvoir fournir 200 ou 300 mètres. »

C’est le dixième de ce qui nous est nécessaire.

« Ok, ok… » dis-je, perplexe, tout de suite traduit en Thèque par Jana 2 : « Ok, ok. »

(Je commence à parler le Tchèque, je suis content.)

« On a besoin de x kilowatts en énergie (que l’on me pardonne de ne pas me souvenir de la puissance, mais il en fallait beaucoup plus que le secteur du quartier pouvait fournir, à moins de plonger toute la vieille ville de Prague dans le noir) et donc quid des groupes électrogènes ? »

Une pause pour expliciter à Jana 2 le terme de « quid », puis Irena Plachá nous rassure en s’engageant sur une puissance de groupes qui, là, nous convient.

Toute première réunion à la Česká televize : la production française, assistée de Jana 1 (la brune) et de Jana 2 (la blonde), rencontre leur interlocutrice, Irena Plachá, directrice de production à la télévision tchécoslovaque.

Channel, pour sa part, a besoin de groupes électrogènes complémentaires pour ses propres équipements. Quand ils mettent en route les deux groupes livrés par la télé tchécoslovaque, ceux-ci se mettent à fumer comme des locomotives, tout en faisant un potin à réveiller tout le quartier. Comble de bonheur, ils ne sont pas stables en ampérage. En clair : inutilisables, donc « niet », et Jean-Paul Fouché se voit contraint d’aller chercher ses deux groupes auprès de Bavaria, la chaîne de télé bavaroise à Munich. Pan ! à rajouter à la colonne « imprévus » dans le budget.

Un mot sur les couloirs de la télé tchécoslovaque : labyrinthiques, comme dans toutes les télés du monde, mais traduisant qu’ils ont des prix de gros sur le bois. Tout est lambrissé, partout, dans une sorte de contreplaqué vernis. Sûrement élégant lors de la pause, mais x décennies plus tard, sans entretien, ça bombe par endroit, et ça angoisse.

Je viens de me relire et j’avoue, toute ma tonalité a des relents xénophobes, celui du cadre confortable d’une production française se moquant de la pauvreté d’une nation qui s’est fait écraser la gueule par l’adversité. J’avoue, à nouveau, mais c’était exactement ça. Un peu plus tard, en fin d’aventure à vrai dire, une jeune femme viendra me mettre le nez dans mon caca, et elle aura raison. Mais n’anticipons pas. Again.

De retour au bureau, je vais pour me jeter sur un téléphone, mais toutes les lignes sont occupées. Toutes les lignes… en fait on en avait deux. Le nerf de la guerre, en production, c’est la communication ; aujourd’hui, avec les portables, on ne se prend plus guère la tête avec ce genre de choses, mais à l’époque, établir un bureau de production avec seulement deux lignes de téléphones, c’est suicidaire. Donc je décide de rapatrier ma chambre au Hilton, où là j’ai au moins une ligne téléphonique à dispo, la mienne ; d’ailleurs dans les trois semaines qui vont suivre, tout le monde finira par faire comme moi, la prod se voyant orchestrée depuis l’hôtel.

Dans ce type d’aventure, on a de multiples boulons à serrer pour que, le Jour J, tout marche sur des roulettes, bien que l’on subodore que, eu égard aux invités artistiques et à leurs accompagnateurs (150 personnes dont un orchestre symphonique), à l’équipe de prod française avec ses techniciens (45 personnes), aux équipes tchèques (20), aux interprètes (12 le Jour J), aux figurants de plateau (100), aux équipes de transmission satellite, et enfin à toute une nébuleuse de gens avec badge dont tu ne sais pas très bien ce qu’ils foutent au demeurant, bref, bien que l’on subodore, disais-je, que sur une armada de plus de 300 personnes, t’auras toujours une des « roulettes » qui va se gripper. Si tant est qu’il n’y en ait qu’une…

Donc on prépare, on anticipe, et on s’entraine à croiser les doigts pour que ledit Jour J tout fonctionne. Avec un peu de chance. Comme se plait à le répéter Le Van Kim, et comme je l’ai déjà cité : « C’est un métier où il faut avoir de la chance ».

Au registre « préparation », me revient une réunion à la mairie de Prague. Avant de revivre ça, il me faut évoquer ma soudaine plongée dans un univers viennois d’après-guerre en pénétrant dans cette mairie pragoise. Comme j’aime abuser des références cinématographiques, mettons-en une nouvelle couche : quand je pénètre dans la mairie et que je m’approche avec Béatrice des ascenseurs, je plonge dans l’atmosphère viennoise de l’après-guerre, celle du film Le Troisième homme, de Carol Reed. L’ascenseur que l’on doit emprunter et en fait une noria de boîtes, sans portes, qui, ininterrompues, montent et descendent. Doucement mais pas si doucement que ça. Tu attends une boîte, et quand son plancher est grosso merdo au même niveau que celui où tu te tiens, tu sautes dedans. La première fois, tu t’inquiètes, et tu laisses passer les autres pour voir comment ils pratiquent, puis, faisant le signe de croix avant d’y aller, tu sautes à ton tour. C’est sans doute pour ça que les coutumiers de ces boîtes ont baptisé ça « Pater Noster ».

Je vous mets une vidéo de l’affaire en témoignage ; une fois que tu es tout fier d’être monté dans ces espèces de cercueil, tu l’es tout de suite moins, fier, à l’idée qu’il va falloir en ressortir. Si tu ne sautes pas au bon étage, en prenant garde de ne pas te faire décapiter par le palier suivant, tu t’envoles vers le haut du mécanisme, ingénieux, qui inverse tout le système pour que le Pater Noster reparte vers le bas.

Notre réunion à l’Hôtel de Ville était d’importance car les différents repérages nous avaient confirmé que l’installation technique sur les 500 mètres du Pont Charles allait être conséquente. Passés les salamalecs de bienvenue, « Bonjour/Dobré ráno », suivis de la présentation du projet par Béa, on en vient à énoncer ce qui nous semble une évidence :

« Compte tenu de l’importance de l’événement, l’installation technique va être, elle aussi, importante, chose qui nécessite la fermeture au public, durant trois jours, du Pont Charles. »

L’info est traduite par Jana 1, et une fois amalgamée par nos interlocuteurs, s’installent deux secondes de silence, puis ils explosent de rire. Comme Béatrice n’a pas eu le sentiment de dire quelque chose de drôle, on comprend immédiatement qu’il va y avoir un blème. Un peu comme si on annonçait à la société de la Tour Eiffel qu’on va fermer leur « Dame de fer » pour un mois.

Le chef des interlocuteurs prend la parole pour une courte phrase, dont, rien qu’à sa tête, on n’attendra pas la traduction de Jana pour comprendre que : « Ça va pas être possible ».

Suit un laïus où l’on nous explique que le Pont Charles, fer de lance touristique de Prague, est emprunté chaque jour par 30 000 personnes, que les touristes n’ont qu’une idée, en dehors du « Château » et de la vieille ville, visiter ce pont, et que le boucler pendant trois jours est en somme bien plus difficile que de faire une révolution contre l’URSS. Histoire de remettre un peu d’essence sur le feu, fort de la diplomatie un rien abrupte qui me vient quand tout va mal, je leur assène un : « Sans cette fermeture, y a juste pas d’émission. » Là, ça commence à chauffer, posément, car les aller et retour de la traduction font que l’on échappe à l’invective, puis un putain d’ange pragois passe au sein de la réunion, silence, jusqu’à ce qu’un responsable de la mairie dise un truc qui semble avoir l’assentiment de ses camarades. Jana traduit :

« Ils proposent de ne fermer que la moitié du pont, dans le sens de sa longueur, avec des barrières, comme ça, un jour d’un côté, un jour de l’autre, les techniciens peuvent installer le matériel. »

Béatrice me regarde, je réfléchis une seconde puis : « C’est jouable, pas bête. »

On s’est quitté, à nouveau bons amis, sur un verre de rosé.

Donc maintenant, il me faut des barrières dites « de police ». A une réunion suivante avec Irena, notre copine de la télévision tchèque, je l’informe que pour épouser l’idée de la mairie, il me faut désormais des barrières. « Combien ? demande Irena.

— Pour les abords du pont, une quarantaine ; pour le pont lui-même, une barrière mesurant 2,5 mètres, il en faudra 200. »

Jeu de la traduction entre notre interlocutrice et Jana 2, puis retour : « Ça va pas être possible ».

— Mais pourquoi donc ? m’étonne-je.

— To my nemáme, ce qui, en Français, signifie : « On n’a pas ça ».

— Mais en France, poursuis-je avec un sourire un rien condescendant, on demande à la Préfecture de police, qui nous les facture bien sûr, mais qui nous livre un semi-remorque de barrières. »

Et là me revient une réponse qui va me faire mesurer tout le delta qui peut y avoir entre les cultures de deux pays pourtant proches : « En France oui, mais ici Jean-Pierre, la police n’est pas là pour aider les gens. »

C’est Jacky Le Yannou qui résoudra au final l’affaire, en réussissant à récupérer je ne sais où quelques barrières, qu’il espacera de 20 mètres chacune mais réunies les unes aux autres par un cordon jaune de chantier.

« Mais les gens vont passer sous le cordon !

— Euh… Jean-Pierre, tu es en Tchécoslovaquie, dans un pays qui vient de se taper quarante ans de dictature, quand ici tu tends un malheureux cordon jaune entre deux points, fussent-il distants de 20 mètres, personne ne passe. »

Et il avait raison, personne n’est passé.

Le midi, on allait déjeuner par paquet de 10 ou 15 personnes durant cette prépa. Le souci, c’est qu’une équipe de télévision n’a pas d’heure. La feuille de service prévoit un déj’ à 12 heures 30 et, malgré les récriminations du régisseur : « Il est 13 heures 30, on est toujours là, on va se faire tej’ par le resto que j’ai réservé ! », on arrivait à 14 heures à la « résa », et comme de juste on se faisait tej’. Donc on allait, affamé, de resto en resto jusqu’à trouver l’âme charitable qui, n’ayant pas fait le chiffre d’affaires prévu ce midi-là, compensait avec nous. De mémoire, je n’ai pas un souvenir bouleversifiant (cf. Les Inconnus) de la cuisine thèque — faudra que j’y retourne, Guide du Routard aidant — hors le caviar que l’on prenait en entrée pour le prix d’une salade de tomates.

Avant ou après les restos, on a passé pas mal de temps en repérages sur le Pont Charles. Mêlée aux touristes, aux peintres, aux musiciens de cette Place du Tertre pragoise, notre équipée écoutait Renaud réfléchissant à ses axes caméras, aux plans larges depuis la tour gothique du XIVe siècle, aux contrechamps sur la ville autour avec, à l’horizon, le « Château » présidentiel ; ainsi se projetait-on au moment T de cette émission dont chaque journée maintenant nous rapprochait. Quand les repérages se faisaient en présence de techniciens tchèques, j’ai pu admirer le boulot, étonnant, de l’interprétation dite « simultanée ». C’est la tête de Jana Smutná (Jana 1) qui était la plus impressionnante. Positionnée entre le Français et le Tchèque, l’oreille droite à l’un, l’oreille gauche à l’autre, le cerveau entre les deux, elle devenait somnambulique, les yeux fixes, perdus à l’horizon et vas-y que je traduis tout en temps réel, à la vitesse de l’énoncé, et Dieu sait que Renaud Le Van Kim peut parler vite. Bluffant. Le jour même de l’émission, on collera un ou une interprète à chaque chef de service, en poisson-pilote, ce qui fait qu’on en cumulera 12. Plus un seul traducteur sur Prague et sa région, on avait tout réquisitionné.

Jacques Rouveyrollis, grand directeur lumières, affectionnant les entreprises pas simples, était comme un poisson dans l’eau sur celle-ci. Au-dessus de celle-ci plus exactement, puisque c’est le fleuve Vltava qui coule sous le Pont Charles. Un point de culture : « Vltava » est un nom difficilement prononçable en Français sans entrainement, c’est sans doute pour ça que les francophones préfèrent l’appeler « Moldau », ce fleuve, à l’instar d’un certain Bedřich Smetana qui a composé en son honneur ce véritable tube de la musique classique : La Moldau.

Dès que Jacques débarque à Prague, Béatrice Soulé lui fait les honneurs du Pont Charles. Rouveyrollis observe cette superbe perspective, ses statues, ses pierres historiques, reste un temps silencieux, puis se retournant vers sa guide, lui dit : « Ecoute Béa, du haut de mes trente ans de métier en lumières, je dis qu’ici, il faut très précisément ne RIEN faire ».

Et de fait, que veux-tu rajouter à un ensemble que l’histoire s’est chargé de rendre parfait ? Moi qui m’angoissait à l’idée du peu de projecteurs fournis par la télé tchécoslovaque, il va s’avérer qu’au final je vais en avoir de trop. Pourquoi ? Car avec son souci minimaliste, Jacques Rouveyrollis va avoir le lendemain de son arrivée une idée superbe, simple au premier abord mais dont la mise en oeuvre ne va pas l’être du tout, comme souvent sont les idées simples juste avant de se complexifier. Ce jour-là, en repérage, il propose d’enluminer le pont avec des bougies. Ah, magnifique, quelle belle idée ! Mais Jacques, il va en falloir beaucoup !

« Pas tant que ça, tu en mets une tous les 20 centimètres, ça t’en fait 5 au mètre, multiplié par… t’as une calculette ?

— Euh oui, attends, dis-je en érigeant la mienne de mon sac à dos, 5 que multiplie 515 mètres…

— Fois deux, y a deux rambardes au pont…

— Fois deux, t’as raison, euh… ah oui 5 150 bougies quand même…

— Faut en prendre des grosses, de préférence dans des coupelles.

— Euh oui, pourquoi ?

— A cause du vent, on n’en a pas aujourd’hui, mais qui te dit qu’on n’en aura pas le jour du direct. »

Et nous voilà, avec Jacky Le Yannou, à rechercher ces 5 150 bougies, en coupelle, sur Prague. On retourne tous les magasins de bondieuseries de cet univers socialisant plus laïque qu’orthodoxe, et quand on leur annonce le chiffre, les commerçants comprennent tout de suite que c’est un sketch de la « Caméra invisible ». Donc on appelle PRV en son bureau de Neuilly sur Seine, et quand on leur dit qu’il nous faudrait 5 150 bougies pour, évidemment, le quasi lendemain, ils nous demandent : « Et les éléphants, on les laisse en gris ou on les peint en rose ? »

Je ne sais pas où PRV est aller chercher ça, chacun ses soucis, sauf que la veille du direct nous arrive un plein camion de bougies. En coupelle alu. 6 000 d’ailleurs, ils avaient dû se dire : « Pour peu qu’il y en ait qui fondent en route. »

Directeur de production, tu es content d’avoir tes bougies, sauf que tout n’est pas réglé pour autant, car, ces putains de bougies, faut les allumer, une par une, juste avant le direct.

Donc, tu rationnalises le propos en faisant un test. Moi chronomètre en main, Jacky avec son briquet, on en aligne 5 et on allume. A la troisième, Jacky se brûle avec le briquet. Donc ça ne va pas. Qui a des allumettes ? On recommence avec des allumettes. Notre score moyen : 20 secondes. Dans le bureau soit sans vent…

« Ok, disons 30 secondes pour 5, donc 30 secondes pour un mètre, que je multiplie par les 1030 mètres à couvrir, égale… 30 900 secondes. Ah oui quand même… divisé par 3 600, whaou, 9 heures !

— Bah y a qu’à commencer tôt, rigole Jacky.

— Mais ces bougies-là se consument en quoi… trois heures grand max et…

— Je plaisante ! poursuit Jacky, tes étudiants qui font de la figuration sur le Pont, t’en as combien ?

— Euh… une centaine.

— Et bah on achète 100 grosses boites d’allumettes, et la messe est dite. »

On aura le même problème avec le piano. Pour le concert, au sein de l’orchestre symphonique, il nous faut un grand queue, Steinway bien sûr. On se dit que dans une ville aussi musicienne, fréquentée en son temps par un certain Mozart, l’affaire est réglée en un coup de fil. Bah non. Des Steinway, ils en ont, ça c’est sûr, mais aucun en location. « J’en ai un d’occasion, en parfait état, je vous le fais à 400 000 francs (61 000 €). » Bah non Monsieur… sauf qu’on n’en trouve pas d’autres. On va pleurer chez Irena Plachá de la télé Tchèque.

« On a souvent le même problème, dit-elle, nous, on les loue à Vienne.

— Ah oui, chez Mozart.

— Non répond Irena, chez Bösendorfer. »

Avec l’interprétation, l’humour au second degré ne passe pas toujours terrible.

Et toc, 700 kilomètres, aller-retour, en camion, pas prévus au budget. En même temps, on échange un Steinway contre un Bösendorfer, les connaisseurs apprécieront…

Revenir trente ans en arrière pour ce type de chapitre, vous amène à faire appel à la mémoire des autres, la nôtre pouvant être capricieuse et volatile. Pour la séquence qui suit, j’ai téléphoné à Frédéric Vinet car je voyais bien que ça chauffait aimablement dans ladite séquence, sans trop me souvenir pourquoi. “Prague ? me dit Fredo au téléphone, quel souvenir ! C’est bien simple, là-bas, je pleurais tous les jours.” (Il le cachait bien car qu’est-ce qu’il a pu nous faire rire, l’angoissé-caché.)

Dans la vidéo qui suit, Fredo se coltine avec le responsable de l’orchestre symphonique Fysio. A coup de fax, est survenu deux jours plus tôt un hiatus dans une triangulaire : le manager de Véronique Sanson, l’orchestre et un de ses chefs, Leoš Svárovský. En fait, il était prévu qu’au lendemain de notre émission où Sanson se voyait accompagnée par ce Fysio symphonique, elle parte en tournée avec ce même orchestre. Sauf que là, problème de gros sous sur la tournée à venir entre le manager de Sanson, l’orchestre et Leoš Svárovský. On est ici au bord de la rupture et que, si rupture consommée, Véronique Sanson ne vient pas faire notre émission. La séquence qui suit illustre bien la course d’obstacles que se fait un producteur artistique comme Fredo, telle qu’évoquée en début de récit, et ses talents diplomatiques pour sortir des problèmes par le haut.

Martine Grenier, de son côté, était encore à Paris d’où, en liaison avec Béatrice Soulé, elle serrait tous les boulons pour la venue des artistes français à Prague. Ont-ils bien tous reçus leur billet d’avion, ont-ils leur visa, leur passeport ? Oui, parfait, tout est en place constate Martine et, le cœur léger, elle nous rejoint en Tchécoslovaquie. Un aparté sur le cas Martine Grenier : y a quelques temps, Béatrice Soulé se voyait interrogée par des jeunes souhaitant savoir qu’elle était la qualité première pour avancer dans la carrière de la production. « Abnégation, leur avait-elle répondu.

— Abnégation ? avaient-ils renvoyé en écho sans trop voir où elle voulait en venir.

— Je vous prends un exemple, celui de Martine Grenier qui a longtemps été mon assistante en chef. A Prague, en 1990, pour exemple donc, j’ai produit une émission aussi enthousiasmante que périlleuse : « L’Été de Prague ». Martine était en charge de la programmation des artistes, des relations avec leurs managers et de leur accueil, ce en quoi elle excellait et dont elle adorait s’occuper. Sa mission s’arrêtait là. Au début. Mais très vite on a vu que pour tout ce qui était « voyages », les agences touristiques tchécoslovaques, encore engluées dans les contraintes soviétiques, s’avéraient une catastrophe. Inertie, erreurs, complexité. Nous avons vite compris que si les problèmes des transports de toutes les équipes n’étaient pas résolus, le projet tombait à l’eau. Bref, Martine dit : « On arrête avec les agences tchèques, je vais gérer moi-même les voyages. « Booker » des artistes, c’est glamour, voire prestigieux, mais gérer les transports, y a rien de plus… fastidieux. Pour ne pas dire autre chose… Elle n’a fait que cela, laissant à d’autres son rôle bien plus gratifiant. Et a ainsi sauvé notre « Été de Prague ». Et bah voilà, c’est ça l’abnégation, oublier son intérêt propre au profit du succès d’une production. »

Fin d’aparté, revenons-en à nos moutons : le deal entre le manager de Véronique Sanson, l’orchestre et son chef, finira par se faire mais Sanson n’est pas pour autant à Prague… La veille de l’émission, patatras, l’attaché de presse de Sanson, Jean Pierre Domboy, appelle Martine à Prague car problème : Véronique a perdu passeport et visa. A quelques heures de monter dans l’avion. Super !

Là, il faut dégainer vite et les procédures ordinaires ne suffisent plus, aussi sort-on l’artillerie lourde : Béatrice Soulé appelle Monique Lang au Ministère de la Culture, « Monique, on a besoin de vous, voilà le souci… » Cavalcade, le passeport et le visa sont refaits dans l’après-midi et livrés le soir même à Véronique Sanson ; mais la balle est passée bien près, et ce type de souci sur Sanson (souci-sur-Sanson, belle allitération) est une nouvelle illustration des coups de feu qui viennent, impromptus, stresser les producteurs de notre beau métier.

Tout étant déjà compliqué au quotidien, voilà que Jacky ne trouve rien de mieux que de perdre — ou de se faire voler, on ne saura jamais — tous ses papiers, passeport, cartes d’identité et bancaire, la totale. C’est Jana 2 qui se fait notre interprète, si je puis dire, en se renseignant auprès du service « relations publiques » de l’hôtel. « Faut aller au commissariat pour porter plainte. »

Un coup de limousine ex-apparatchik et nous y sommes. Imaginez un poste de police tristos, néons et peinture écaillée, comme partout en somme, mais à proximité du comptoir où Jacky va raconter la vie de son portefeuille jusqu’au dernier jour où il l’avait encore en poche, traduit en voix off par Jana 2, à côté du comptoir donc, tu as une dizaine de combinés téléphoniques, au mur, chacun relié à un magnéto à cassettes. Moi qui commençais à me défier de tout, l’expo au grand jour des systèmes d’écoute de la police tchèque me fait brutalement monter d’un cran, en clair je passe direct de la méfiance à la paranoïa.

En rentrant dans ma chambre 1903, j’ai compris que je suis, H24, espionné. Mais oui, réfléchissez (en mettant une bonne dose de parano, sinon ça ne marche pas) : nous sommes, nous Français, ambassadeurs d’une puissance capitaliste, associée à l’OTAN, donc ennemie des Soviets ; en prime, nous sommes complices du pouvoir révolutionnaire en place, celui qui ne va pas faire long feu, n’est-ce-pas, donc, C.Q.F.D., on se doit de m’espionner. Pourquoi ? Mais pour faire capoter l’opération, voyons ! Pour planter cette émission dont il est prévu, par le dialogue Mitterrand/Havel, qu’elle apporte une légitimité au tout nouveau président. Si on se vautre, c’est l’image même d’Havel qui en pâtit. En un éclair, avec ma grande subtilité, j’ai tout compris.

Donc, juste au lendemain de ma réminiscence Troisième Homme à la mairie de Prague, je plonge désormais dans un roman de John Le Carré. Je me souviens alors de Tom Cruise, dans Mission Impossible 1, et fort de son exemple, je me mets à inspecter toute ma chambre ; je retourne les tableaux, je démonte le téléphone (là, j’en rajoute un peu, pas sûr d’avoir démonté le phone, mais si j’avais eu un tournevis…), j’observe attentivement la poussière sur le lustre, cherche les caméras derrière le miroir, évidemment sans tain, de la salle de bain, etc. Après un bon moment de recherche, je ne trouve foutrement rien. « Forts, forts, me dis-je, ils sont très forts, ils ont bien planqué leurs trucs. »

Mais il est vrai, et là je suis sérieux, que jusqu’à la fin, devant ces multiples bâtons dans les roues freinant notre progression, je vais me dire que tous ces emmerdements sont téléguidés par une force occulte, KGB, StB, peu importe, mais ils sont là, dans l’ombre. Comme je peux être grande-gueule, j’en plaisante bien sûr avec mes camarades, mais au fond de mon moi-même je me suis construit un beau complot, et je m’y tiens au chaud.

Coming next :

Nos héros parviendront-ils à faire leur émission en direct de Prague ? Vous le saurez en découvrant la seconde partie de cette aventure : 1990 – L’Eté de Prague (2/2)