En décembre 2015, je reçois un coup de fil de mon camarade Daniel Colling, patron du Printemps de Bourges, soit historiquement le premier festival Chanson de France (pour être précis, Daniel Colling est désormais l’ex-patron du festival, il a en effet passé la main à une nouvelle équipe en juillet 2015). On est à la veille, me rappelle-t-il, du 40e printemps de notre Printemps. Et oui, créé en 1977, on peut faire les comptes jusqu’à avril 2016, cela fait bien 40. Si je reçois cet appel, c’est que je fais partie des membres fondateurs encore attachés, de près ou de loin, au Printemps de Bourges, ou tout simplement encore vivants, certains ayant eu la malencontreuse idée de nous fausser compagnie, mais sans partir avec la caisse, on le sait, les linceuls n’ont pas de poche.

Daniel m’appelle car il veut que je cogite à un texte expliquant comment on en est arrivé à créer un Printemps de la Chanson – après ce sacré long hiver où le showbiz traditionnel avait plongé un art musical aussi éminemment populaire qu’éminemment non reconnu – tout en disant le pourquoi d’un tel événement, suite logique, quand on y regarde de plus près, d’une précédente création, celle d’Écoute S’il Pleut... C’est ce que je me suis appliqué à faire, en tentant d’être aussi fidèle à l’histoire que naturellement subjectif…

Voici donc le début du tout début.

« Je te présente Daniel Colling. »

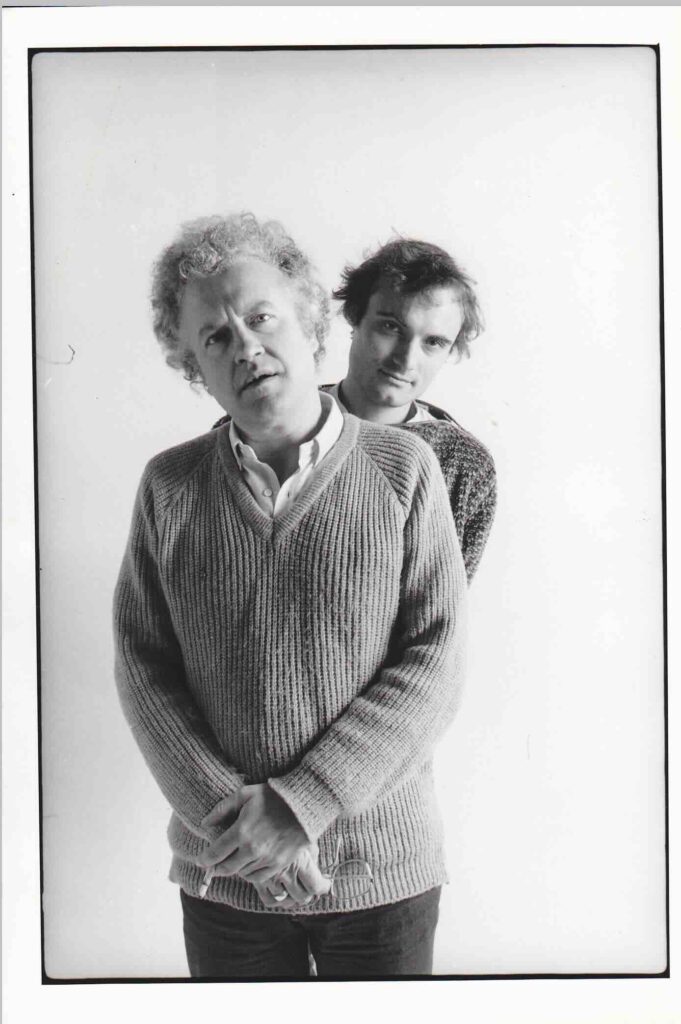

Le type qui vient de dire ça, c’est une espèce de grande baraque, large d’épaule, tignasse brune ondulée mi-longue, moustache à la Cavanna avec lequel il partage d’ailleurs sa belle tronche d’aventurier littéraire, il s’appelle Maurice Frot.

On est début 1976, il est quelque chose comme 23 heures, on est sur la scène du café-théâtre Le Vrai Chic Parisien, et les derniers spectateurs de notre spectacle, à succès, La Démocratie est avancée, sont en train de quitter la salle.

Je ne vais pas m’étendre ici sur Maurice Frot vu que, dans Otium, je consacre deux chapitres au bonhomme (cf. 1975 – Automne, Les copains d’la neuille et 1976 – Novembre, Le Dernier Mandrin), mais, pour résumer, Maurice est arrivé jusqu’à notre troupe théâtrale via son camarade le génialissime pianiste Paul Castanier. Maurice et Paul, dit Popol, ont été durant une dizaine d’années les compagnons de route d’un monument de la chanson française : Léo Ferré. Fin du résumé, pour les détails, ne manquez pas les deux chapitres précités, ils en fourmillent.

Patrick Font et Philippe Val, le fameux duo de chanteurs-humoristes Font et Val qui va faire les grandes heures de la scène… comment dire ? libertaire, de 1972 à 1995, ont créé en 1973 la troupe Font et Val qui, du jour où elle s’installe au café-théâtre Le Vrai Chic Parisien, fondé par Coluche, prend le nom de Troupe du Vrai Parisien suite à la donation de ce label que leur fait (gratos) ledit Coluche. Dans cette compagnie, je suis comédien-attaché-de-presse-régisseur-administrateur-balayeur, on n’avait pas peur du cumul des mandats au café-théâtre.

Un beau jour de 1974, Philippe Val, inconditionnel de Léo Ferré, voit un de ces hasards de la vie le mettre en présence du magique pianiste de son idole, ce délirant Paul Castanier dont il a admiré le génie musical durant des années ; seul au piano derrière Léo, Popol remplaçait un orchestre symphonique. En 74, Paul n’a plus trop de boulot depuis qu’il a quitté Léo Ferré l’année précédente, et Philippe lui propose de venir bosser dans notre compagnie. Son copain Frot ne tarde pas à venir nous voir au Vrai Chic, Philippe Val est ainsi heureux d’avoir, sans le vouloir, réuni deux des angles du triangle mythique de la scène anarchisante, Ni Dieu ni maître, des années 70.

« On va manger un truc ? » dit Philippe Val qui a toujours faim. On se retrouve tous à la brasserie Le Munich, rue de Buci Paris 6e, un resto qui a le bon goût de servir jusqu’à pas d’heure des huîtres de qualité, et qui nous rafle à chaque fois plus de sous qu’on vient d’en gagner dans la représentation théâtrale du jour. A table, je me retrouve en face de ce Daniel Colling… La plupart des dîners n’ont pas vraiment de conséquences, mais il y a de foutues exceptions, celui-là va incurver mon parcours pour des années.

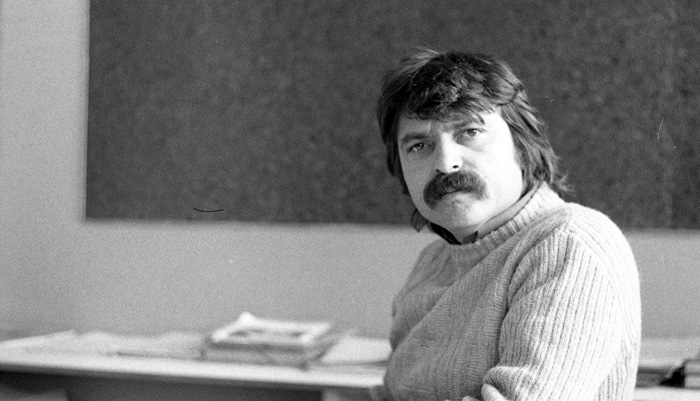

Colling, 30 ans, moustachu comme Frot, taille moyenne, râblé, l’œil malin, talentueux dans sa tchatche, conséquente – il a le verbe facile et convaincant -, me raconte sa vie. Né à Lunéville, il a été prof dans un lycée technique de Nancy mais, s’emmerdant plus qu’un peu dans l’Éducation nationale, ce passionné de spectacle, doté en prime d’un sens inné de l’organisation, crée dès 1967 une première association dédiée à la chanson française : Forum ; Forum laisse place en 1970 à une seconde assoc’ ayant le même objet : Odeum. Ses programmations de l’époque ? Brassens, Barbara, Nougaro, Reggiani, Moustaki, Ferré… Que du meilleur, n’est-ce pas, dans ce domaine où, à l’époque justement, on compte aussi pas mal de pire. On aura l’occasion d’y revenir. C’est justement à l’occasion de l’organisation d’un concert Léo Ferré en 68 dans la – superbe – salle Poirel de Nancy que Colling va faire une rencontre déterminante pour son avenir, celle du secrétaire-régisseur-factotum de Léo : le précité Maurice Frot. Immédiate sympathie entre ces deux types qui n’ont pas besoin de traducteurs, ils parlent la même langue.

Colling ne veut pas rester à Nancy, ville sympathique mais par trop étroite pour le dynamisme des jeunes entrepreneurs, aussi décide-t-il de passer le pas fin 69 : il file sa dem’ à l’Éducation nationale, monte à Paris. De 70 à 73, on le retrouve directeur de production pour Pierre Gairret, patron des Concerts Mazarine. Pour Gairret, il monte des tournées artistiques et crapahute à travers la France pour les superviser, telles celles d’un Giani Esposito ou d’un Léo Ferré avec le groupe rock Zoo en 1971, ou celle, mémorable, de Ferré-Charlebois en 72.

Gairret quittant le métier en 1973, Colling poursuit sa carrière de directeur de production, mais ce coup ci avec Jean-François Millier et son Alice Productions.

S’entrainant déjà aux journées bien éreintantes de boulot – elles s’apparentent chez lui à un signe distinctif -, il continue pour autant à gérer, à distance, son association Odeum nancéenne. Donc on the road again avec les tournées d’Alan Stivell, de Baden Powell, du Golden Gate Quartet ou d’un Nougaro. Quand tu es on tour durant cinq ans comme Colling, tu apprends plus qu’un peu ton métier et, accessoirement, tu te lies d’amitié avec une tripotée de gens aux quatre coins de la France, des bonnes volontés, des passionnés oeuvrant comme toi dans le spectacle. Notez que ce carnet d’adresse, ce réseau, ces complicités vont s’avérer d’importance pour la suite des événements… Là aussi, on va avoir l’occasion d’y revenir.

En juillet 75, survient un événement qui va marquer Daniel, l’organisation de l’Alice Festival à Cazals, dans le Lot. A la fréquentation des 15 000 folkeux rassemblés en rase campagne, saouls de musique et de chaleur, Colling va attraper un virus, incurable, celui du festival… Ceci expliquant cela, c’est en effet avec ce coup de chaud musical de Cazals que lui prennent ses premières démangeaisons festivalières ; deux ans plus tard, les suites de cette fièvre estivale donneront le Printemps de Bourges…

On trouve tout sur le net, témoins ces quelques images – fragiles, sorry, c’est du super 8 – du Festival de Cazals saisies par la caméra d’un groupe folk nantais, Les Namnètes.

Aparté-anecdote : au registre des coups de foudre, je me souviens surtout d’un sacré coup de jus, toujours à Cazals… Si on anticipe d’un cran sur la présente histoire et si on fait un bond d’un an de plus, je me retrouve au second festival de Cazals, été 76 donc, pour lequel Colling m’a réquisitionné. Ça sera d’ailleurs ma toute première formation au titre de régisseur de grande scène, initiation qui me vaudra par la suite d’avoir cette même responsabilité aux fêtes du PSU de la Courneuve que Colling va superviser en tant que régisseur général. A Cazals, plein juillet 76, sécheresse, d’ordinaire on pète de chaud ; ce soir là, orage de canicule, il tombe des cordes. François Béranger s’apprête à monter en scène sous le chapiteau où quelques milliers de festivaliers, impatients, scandent son nom. C’est le moment que choisit un abruti, resquilleur fâché de devoir payer ses trois balles pour entrer sur le site, pour nous couper le jus. A la hache. C’est mon tout premier souvenir de Colling face à l’adversité. Noir total, public qui hurle. Colling me dit « Calme la foule, on va réparer ». Comment que je calme la foule !? J’ai plus de sono. Je chope une lampe torche, monte sur scène, m’éclaire le visage, et je hurle à mon tour, mais juste un peu plus fort que 3 000 personnes et, de mémoire, je vous prie de me croire, a capella, c’est pas facile. Je ne sais plus ce que je leur dis, genre « Tout va bien, on est dans le caca mais soyons optimistes » et je rejoins Daniel au moment où il part en courant, sous les trombes d’eau, pour remonter le long du gros câble électrique alimentant le chapiteau. On n’a pas de mal à repérer où c’est coupé vu que, côté où subsiste le courant, ça étincelle. Colling dit à un type de filer au transfo pour couper la sauce. Le type court, vole. Une minute de flottement toujours sous cette putain de pluie, plus d’étincelles sur le câble, Colling sort un couteau, va pour le dénuder. « T’es sûr ? dis-je, c’est quand même du triphasé 380 volts…

– T’inquiète ! y a plus de jus.

Et vas-y que j’te dénude le câble pour épissure, les godasses baignant dans l’herbe détrempée. Je l’observe, passablement inquiet, m’attendant à le voir décoller en flèche dans un arc électrique. Et ça va pas manquer, vu qu’une bonne âme, trouvant le disjoncteur à zéro, remet le jus alors que Colling est toujours en train de tripatouiller les gros fils de cuivre. Il se prend une pêche maousse, sûrement pas du 380, il serait mort, mais probablement une bonne phase à 220 ; j’avoue que, sous la pluie, j’ai pas mis le doigt pour mesurer l’ampérage. Daniel scotché, lâche le câble, se rejette en arrière puis hurle : « Quel est le putain de con qui a remis le jus ! » Je fonce ce coup ci au transfo pour recouper la sauce et y rester en garde… Béranger montera en scène avec une demi-heure de retard, et Colling ne grillera pas cet été là ; heureusement, car avec qui aurions nous fait le Printemps ?

Mais revenons à la brasserie Le Munich où, avec ce condensé de jeunesse collinguesque, on a eu le temps de finir nos huîtres ; on n’ira guère plus loin ce soir là, à table, que ce reniflage commun où l’on se trouve, et l’un et l’autre, éminemment sympathique. Il se passe quelques semaines, puis un jour Maurice Frot m’appelle au téléphone.

– Dis-moi, Jean-Pierre, j’aimerais bien te voir, autour d’un pot ou d’une bouffe, si tu as une heure à perdre. Je viendrai avec Daniel Colling, tu sais le gars de Nancy que tu as rencontré l’autre soir… On voudrait te parler d’un truc.

Il me semble, mais c’est pas très important et d’ailleurs on s’en fout, que c’est chez moi que se fait cette rencontre. Frot et Colling m’y exposent une drôle d’idée. Daniel caresse le projet d’une sorte d’agence artistique, complètement différente des secrétariats d’artistes classiques. « En fait, dit Daniel, l’idée est de monter une structure, s’occupant d’artistes, mais bâtie en Société Civiles d’Artistes, soit les intérêts des artistes et de leurs représentants mis en commun, sur le modèle d’une société civile d’artistes ayant prouvé son efficacité : la SACEM. On dérogerait ainsi au profil des agences artistiques traditionnelles, tant par l’implication des artistes – ce serait leur société – que par l’autofinancement communautaire, en quelque sorte, et du coup on évite le côté des entreprises à vocation purement commerciale tenues par les sempiternels imprésarios. »

Il faut rappeler qu’on est encore dans les vagues, culturello-socio-politiques, de l’onde de choc mai 68, et qu’il y est plus que question de réinventer un nouveau monde dont le pur profit ne doit plus être la pierre angulaire.

« Ah, OK, dis-je, j’ai pas tout compris mais je saisis un peu l’ambition des choses… Et donc ?

– Et donc, dit Maurice, on voudrait bien t’embarquer dans cette aventure… »

Maurice avait-il su, par je ne sais quel biais – Popol ? -, que je commençais un peu à en avoir ras le pompon de la troupe du Vrai Chic Parisien (et ce pour différentes raisons qui n’ont rien à voir avec le présent chapitre et que je raconterai ailleurs dans mes mémoires) ? Toujours est-il que s’il me fait ce type de proposition, c’est que, peut-être, je suis en état de l’entendre.

« Et on a même le nom de ce secrétariat d’artistes, continue Maurice en riant. Dis-lui, toi, Daniel.

– Écoute s’il pleut, dit Daniel en écho.

– Non, je pense pas, dis-je en tendant l’oreille.

– Non… rit Daniel, Écoute S’il Pleut, c’est le nom.

– Écoute S’il Pleut !? répète-je, ah ouais… c’est… un peu…

– Incongru ? dit Maurice me l’ôtant de la bouche, mais c’est ça qui est génial ! Une entité artistique qui, pour une fois, ne s’appelle pas Art-en-Scène, Art-Media, ou Art-mon-cul-on-the-commode, ça ne s’oublie pas ! C’est comme ton café-théâtre, Vrai Chic Parisien, ça n’évoque pas le théâtre mais, une fois que t’as compris, ça s’impose à la mémoire.

– Et vous l’avez trouvé où, ce nom, si ce n’est pas indiscret ? »

Les deux affidés se marrent. Maurice reprend : « On se creusait la tête pour le nom, balançant tout et n’importe quoi dans la voiture de Daniel en rentrant chez lui dans l’Essonne. A un moment, on est sur le pont qui enjambe une petite rivière dont Colling voit le nom sur un panneau. Comme on en est à sortir tout ce qui nous vient par la tête, il dit tout haut le nom de cette rivière : L’Écoute S’il Pleut…

– Et là, poursuit Colling en s’esclaffant, y a Maurice qui hurle dans la voiture – il m’a fait peur : « Tu l’as, tu l’as ! » Qu’est-ce que j’ai ? » que je dis, et Maurice : « Mais le nom, nom de Dieu, le nom ! Écoute S’il Pleut, c’est ça le nom, c’est génial ! »

En fait, Maurice n’aura pas de mal à convaincre Daniel qui quelques temps plus tôt avait été étonné, amusé, par un groupe ayant choisi un nom de rivière comme pseudo de scène.

Et voilà, sans jamais avoir foutu le moindre orteil dans ce ruisseau de l’Essonne, j’ai plongé tête la première dans cet Écoute S’il Pleut, sans me douter que beaucoup d’eau allait ensuite couler sous les ponts et oubliant aussi que les petits cours d’eau peuvent, potentiellement, faire de grandes rivières.

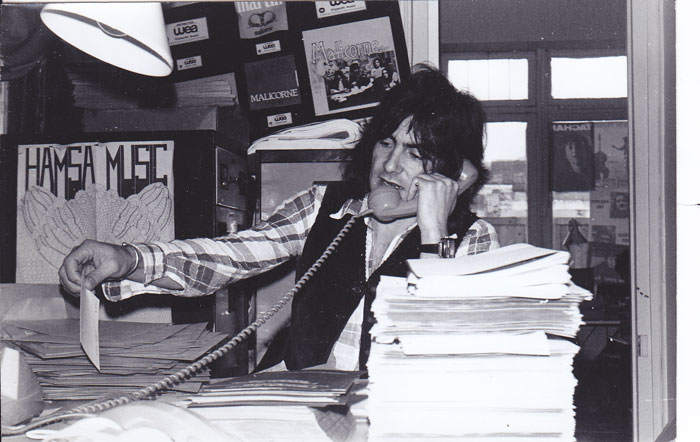

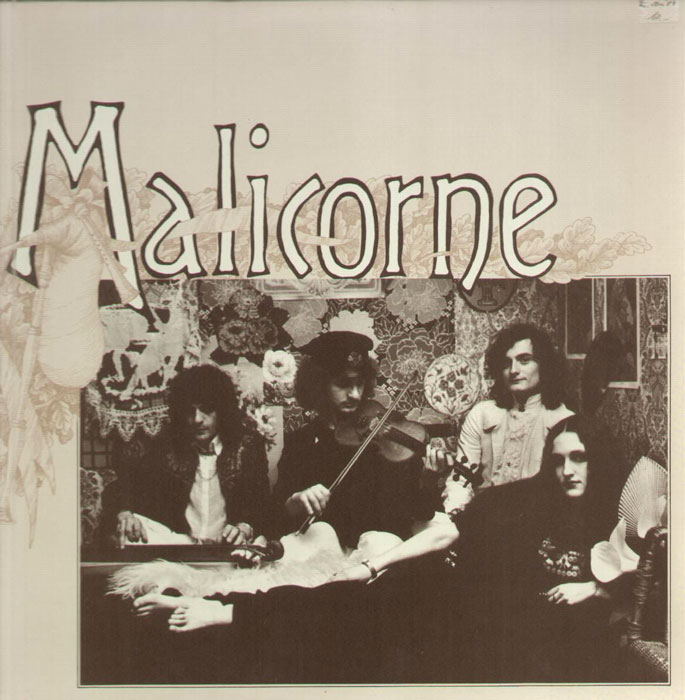

Colling trouve très vite des bureaux rue Vercingétorix, Paris 14e, fenêtres sur cour, pas de lumière, pas chers. Il s’ingénie à fédérer autour de l’entreprise des secrétaires d’artistes un peu fragiles, dans leur quotidien, car bossant depuis leur appart, donc isolés. Il va y avoir Jean-François Foucault, pour le jazz ; Anna Sibert, secrétaire de Mouloudji ; le rocker-folkeux Daniel Bornet, homme de confiance de Malicorne, groupe folk qui casse la baraque dans ces années 70 ; ma propre compagne d’alors, Viviane Dussin, commence là un parcours dans le milieu artistique qui va lui tenir au corps durant des années ; moi, je me retrouve en charge d’une tranche café-théâtre et musique, en toute logique, avec des olibrius tels Font et Val, déjà nommés, Marianne Sergent, Jean-Paul Farré, Yvan Dautin, Michèle Bernard, Bernard Douby… Un peu plus tard, nous rejoindront Béatrice Fay – elle abandonne Bordeaux où elle est organisatrice de concerts pour bosser avec son fiancé, en l’occurrence Daniel Colling -, et Isabelle Plume, aussi aérienne que son nom, qui va gérer des allumés (Higelin, Brigitte Fontaine et Areski…) émargeant à l’époque dans la maison de disque de Pierre Barouh, Saravah.

Notre boulot au jour le jour dans notre fond de cour ? Celui d’un agent d’artistes, à savoir qu’on passe notre vie au téléphone et sur le télex – le fax ne viendra que plus tard et, lui arrivé, on sera encore loin d’imaginer ce que vont être un beau jour les emails – pour trouver des concerts à nos artistes, et optimiser leurs tournées afin de leur éviter le grand écart kilométrique : un jour Dunkerque, le lendemain Toulouse. Et de mémoire, surtout pour les artistes peu connus, c’était jamais du genre simple.

Le premier catalogue d’Écoute S’il Pleut va offrir une longue liste d’artistes, avec des chanteurs ou groupes qui sont déjà vedettes ou en passe de l’être, Mouloudji, Higelin, Lavilliers, Malicorne, Magma, Henri Texier, Daniel Humair, Michel Portal, Bernard Lubat, Dick Annegarn, Areski et Brigitte Fontaine, Yvan Dautin, Font et Val… ainsi qu’une tripotée d’autres, plus jeunots, qui ont encore tout à prouver. En 78, c’est au tour d’Hubert-Félix Thiéfaine, de Charlélie Couture, de Renaud de rejoindre le bataillon ; 66 artistes au total… c’est juste énorme et notre brutale irruption dans le show-biz va en étonner plus d’un, en faire s’esclaffer plein d’autres. D’une manière générale, on ne donne pas cher de la peau de cette Colling Team… et on aura bien tort, car si on pioche quelques noms dans cette addition de talents, genre Higelin, Lavillos, Renaud, Font et Val, Thiéfaine, Couture… on sait maintenant combien cette agence Écoute S’il Pleut a su, avec son nez creux, flairer le vent de l’Histoire.

Un mot sur cette époque post-soixante-huitarde afin que l’on mesure mieux tout ce qui va suivre. Comme je ne suis pas sociologue, on ne peut pas avoir tous les défauts, je vais faire ça schématique, un peu radical, à l’emporte-pièce, subjectif, mais l’essentiel devrait y être. A côté de la chanson française de qualité, substantif que l’on peut étayer de l’adjectif authentique – je pense à des Piaf, Trenet, Brassens, Brel, Ferré, Leclerc, Barbara, liste non-exhaustive -, s’active dans ces années 60-70 toute une chanson de soupe (j’avais prévenu que ça serait à l’emporte-pièce). Plein de chanteurs, appelons ça comme ça, nous bassinent avec des ritournelles à trois balles, faisant en gros dans le popu bien démago (je n’ai pas dit populiste mais ça m’a démangé le clavier), et dont l’ambition, non pas première, ne soyons pas trop durs avec eux, disons donc seconde, est plus le tiroir-caisse que le bon développement de l’inconscient collectif. Ça n’œuvre pas pour le meilleur des mondes mais pour creuser la meilleure piscine dans le Lubéron. Là, on ne va pas citer de noms car la page n’y suffirait pas, mais on peut suivre mon regard vers les plus emblématiques, au hasard Sheila, Mireille Mathieu, Mike Brant, C. Jérôme, Annie Cordy, Dalida, Claude François… A entendre régulièrement, dans les soirées d’aujourd’hui, le remix d’Alexandrie Alexandra (pas mauvaise chanson au demeurant), je sais que je vais en choquer plus d’un. Je suis un peu vachard, certes, car ces tenants d’une chanson popu, bossent, s’échinent, essayent de bien faire leur job. Mais c’est pas parce que tu bosses comme une bête que tu débouches sur une œuvre. Du talent, ils peuvent en avoir, mais ils n’ont pas de vision (de leur époque), pas d’écriture (d’autant que la plupart du temps ils n’écrivent ni les paroles ni la musique), et, en prime, pas de swing, mais ça c’est un mal français, sauf exceptions, les chanteurs français bougent comme des patates.

Ci-dessous l’exception confirmant la règle… Georges Moustaki bougeait moins, certes, mais il a duré plus longtemps.

Comme ceux que l’on commence à appeler les médias n’ont pas d’autres visées que leur audience – que l’on appelle pas encore audimat – et que par ailleurs il sont soumis à une sacré pression – que l’on appelle pas encore lobbying – des producteurs et maisons de disques, les radios et télés de ces années là n’invitent que ces chanteurs dits populaires.

Comment c’est une émission de Variétés à la télé de l’époque ? Facile à imaginer, y a qu’à regarder la télé d’aujourd’hui. Le décor est kitch, soit un déco à paillettes dont tu ne voudrais pas pour ta kitchen, l’animateur ânonne en enfilant les clichés, et la lumière est plein pot, elle écrase tout ; seule évolution notable de nos jours, l’invention du Vari-Lite, projo automatique qui bouge dans tous les sens sans en ramener beaucoup, de sens.

Je cherchais des images pour illustrer les émissions de variétés de l’époque, celles des Guy Lux, des Maritie et Gilbert Carpentier pour ne citer que les plus marquantes, mais les bras m’en tombent… En revanche, contre-exemple, je ne résiste pas au plaisir de resservir ici un extrait cultissime du grand rendez-vous hebdo de variétés, pas le pire, Champs Élysées, produit par un type que j’aime bien, Michel Drucker, car il nous a maintes fois démontré son authentique gentillesse, et accessoirement son courage, comme en témoigne ici l’accueil que Pierre Desproges (un artiste de l’agence Écoute S’il Pleut…) fait aux invités en lieu et place de Drucker. On fait ici un saut de 10 ans, ces images datent de 1987.

A côté de la chanson dite donc populaire, au sens où elle est relayée au peuple par les amplis que sont radios et télés, s’est développée dans ces années 60-70, quasi sournoisement, une autre chanson qui, elle, n’a pas la faveur des médias mais qui se trouve un public, de plus en plus gros, dans le spectacle dit vivant. Sur scène, quoi. Des noms, des noms ! OK, et bien il suffit de reprendre les noms évoqués plus haut avec les premiers catalogues d’Écoute S’il Pleut, auxquels on peut rajouter des François Béranger, Julos Beaucarne, le groupe Au Bonheur des Dames, Gilles Vigneault, pour exemple et parmi tant d’autres, tels les artistes d’Écoute S’il Pleut non encore cités, je pense à Catherine Ribeiro, Jacques Bertin, Colette Magny, Henri Tachan… Certains ont aujourd’hui disparu des radars – voire disparus tout court -, la durée, dans ce cruel métier artistique, n’étant jamais signée d’avance. Dans ce rapide inventaire des années 70, on peut mettre de côté les Maxime Le Forestier, Souchon, Cabrel et autres Alan Stivell qui, eux, ont le cul entre deux chaises, l’authenticité du spectacle vivant et le soutien des médias, vu qu’ils ont cartonné très tôt avec des titres tubesques. A quoi tient le succès de ces chanteurs qu’on ne voit jamais à la télé ? Alors là, il faut sortir la sociologie d’une époque, politisée, voyant surgir une tripotée d’Association 1901 soucieuses d’offrir un autre discours, moins couillon, à un public (politisé ?) fatigué des ringuardos français alors que les anglo-saxons ont déjà inventé les Dylan, Beatles et autres Rolling Stone et réfléchissent déjà à tous ceux qui vont suivre.

Dans l’extrait ci-dessous, un étonnant mariage, post-mortem : Hubert-Félix Thiéfaine rend hommage à François Béranger (il nous a quitté en 2003) en reprenant son tube des années 70 : Tranche de vie (montage photos Eric Tadipapy).

Pour revenir aux schémas à l’emporte-pièce, d’un côté on a donc des chanteurs authentiquement populaires, qui ne le sont que par matraquage, et des chanteurs élitistes et authentiques, qui ne sont pas élitistes mais authentiques, et qui touchent pour autant au populaire. Oui je sais, la formulation est tarabiscotée mais ceux qui se souviennent de cette époque me comprendront. Soyons encore plus manichéen, les années 60-70 voient le règne du show-biz officiel, droit dans ses bottes, versus le show-biz de gauche, soit la montée d’une toute nouvelle génération, plantée dans ses baskets.

Show-bizz de gauche… Ça, c’est de la pure terminologie médiastesque, si l’on me pardonne le néologisme, le journaliste ayant en effet toujours besoin de raccourcis pour faire ses gros titres. Il est vrai que cette nouvelle génération bande plus à gauche qu’à droite, Mitterrand ne s’en plaindra pas en mai 81 ; de là à dire que le show-biz trad’ est de droite, il y a un putain de pas que je me garderai bien de franchir, vu que je peux être un peu dégonflé et que, en plus ici, on a pas la place pour une telle analyse. Bref et pour simplifier sans risques, on a d’un côté le Vieux Monde, assis, de l’autre le Nouveau, debout et qui pousse (pour prendre la place de l’autre ? ne me faites pas dire tout haut ce que vous seriez en droit de penser tout bas).

Nous, à Écoute S’il Pleut en 1976, on est loin de savoir qu’on sera un jour répertorié, à tort ou à raison, dans ce show-biz de gauche, vu qu’on a le nez dans le guidon à essayer de faire bouffer nos artistes, et accessoirement nous-mêmes. Celui qui n’a pas le nez dans le guidon car il roule en tête et a intérêt à voir où fonce le peloton, c’est Colling. En fait, le bonhomme a tendance à voir loin, et structuré, ce qui tient à son sens de l’organisation évoqué plus haut. D’entrée de jeu, il a pensé en chaîne alimentaire… Pour donner à manger à qui ? A ses artistes. Car c’est bien beau d’avoir un étonnant catalogue de talents, c’est bien beau de s’attacher à les faire tourner, encore faut-il les faire parfaitement connaître, et donc les promouvoir.

Ladite chaîne alimentaire, dans l’esprit d’un Daniel Colling, repose donc sur un ensemble en paliers : 1) des artistes, évident premier step car sans création on a rien, 2) des événements pour les mettre en lumière, 3) une maison de disque pour ceux qui n’en ont pas, 4) une cellule de production pour les présenter au public d’abord dans des salles parisiennes, puis partout ailleurs si succès. Si l’on regarde le boulot de Colling sur des décennies, on constate qu’il a mis en place tout ça. Et le tout ça, il l’avait déjà en tête, en ambition, dans ces années 70. La seule chose qu’il n’avait pas vraiment prévu, qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est la mission que Jack Lang – épaulé par son bras séculier Christian Dupavillon – lui confiera un beau jour : concevoir un principe de salle de spectacle de grande capacité, moderne, intelligente, aisée à mettre en œuvre et peu onéreuse, un lieu d’accueil pour les artistes s’envolant au firmament… Qu’avons-nous à la verticale au-dessus de nos têtes ? Une chose qui s’appelle le zénith. Zénith, le nom était trouvé, évident et simple, surtout une fois qu’on l’a trouvé ; le premier du nom sera inauguré dans le Parc de la Villette le 12 janvier 84, il sera suivi d’une multitude de répliques dans les grandes villes françaises.

Mais là, on grille les étapes… On a établi le premier step, les artistes, passons donc maintenant au deuxième étage de la fusée. Colling se dit que c’est bien beau de courir après les événements pour promouvoir des artistes mais ce qui serait encore mieux que de courir après, c’est de les faire. Empreint de cette réflexion, il va constater une évidence qui, comme toutes les évidences, est aussi simple que l’œuf de Christophe Colomb mais encore faut-il avoir l’idée de péter l’œuf, évidence qui est la suivante : la chanson est un art populaire, c’est le moins que l’on puisse dire, les peintres, par exemple, chantent sur leur échafaudage, c’est rare qu’ils récitent du Corneille en repeignant une façade façon Leonard de Vinci (dommage). Malgré le caractère populaire de cet art-chanson, un truc qui touche donc tout le monde, il n’existe pas un seul événement d’importance, récurrent, dans cette France de la fin des années 70, pour sublimer la chose. Le cinéma a son festival, Avignon s’enorgueillit de saluer chaque été le théâtre, l’Opéra à ses grands raouts, la chanson que dalle, si ce n’est quelques expériences, de masse ou de bide, one shots qui n’ont pas de lendemain.

Alors que Colling cogite sur son idée, sans trop savoir pour l’heure où la performer, il monte, aidé de Maurice Frot, deux rencontres avec des professionnels tentant d’œuvrer chacun de leur côté pour la chanson de qualité (si l’on n’a pas déjà oublié ce que j’ai dit plus haut, lesdits professionnels sont en fait tout droit sortis du carnet d’adresse que Daniel s’est constitué durant ces 5 ans on tour). Ces séminaires pro ont pour but de fédérer des initiatives isolées, de mettre en œuvre des collaborations. Ces réunions vont se dérouler d’abord à Bourges (grâce à la complicité d’un certain Alain Meilland dont on va bientôt reparler) puis, en septembre 1976, à Vichy, une ville propice, on le sait, à lancer la collaboration. Sont présents, outre toute l’équipe d’Écoute S’il Pleut, des associations culturelles statuts 1901, des MJC (Maisons de Jeunes et de la Culture) et de jeunes entrepreneurs de spectacles. Une bonne partie d’entre eux travaillent régulièrement, car contraints forcés, avec le show-biz traditionnel, mais en disent pis que pendre, et militent donc pour une force parallèle, un réseau échappant à la coupe-réglée des artistes imposées par la Capitale ; c’est leur espoir, mais aussi un vœu pieux vu qu’il n’y a rien d’organisé sur le plan national et que chacun se dépatouille comme il peut dans son coin. A coups de subventions, locales, ou de rien du tout, local aussi.

Quelques journalistes, motivés, sont également avec nous à Vichy, je pense notamment à Jacques Vassal, du magazine Rock & Folk, qui, par la suite, va être un sacré compagnon de route. Des artistes font aussi le voyage dont Patrick Font et Philippe Val qui suivent avec attention la démarche d’Écoute S’il Pleut, et un autre tchatcheur de première, tignasse hirsute et faconde infinie, ce qui fait que tout le monde écoutera ce qu’il pense des réseaux alternatifs en devenir, il s’appelle Jacques Higelin.

J’ai retrouvé un truc assez rigolo dans mes archives sonores. On est en réu et Jacques Higelin parle du métier quand soudain, de la pièce d’à côté malheureusement atelier d’aéromodélisme, nous arrive un putain de bruit de moteur d’avion ; des mecs testent une maquette et ne se rendent pas compte qu’ils nous pourrissent la réunion. On écoute Jacques parler du métier, c’est parti pour 3 mn de flash back :

On remarque l’apnée entre éclats de rire et applaus due au fait que, absolu hasard, le bruit de moteur s’arrête pile poil au moment où Jacques tape sur la table. Bonne récré dans notre atmosphère studieuse.

A l’issue de ce séminaire de Vichy où il va se dire plein de choses en commissions et sous-commissions de travail, Écoute S’il Pleut repart conforté par le fait que cette énergie existe, en puissance, que la volonté est là, mais qu’il y a encore un sacré boulot pour en serrer les boulons. Pour la petite – ou grande – Histoire, et pour en finir avec cette rencontre de Vichy, on précisera que, quarante ans plus tard et d’une certaine manière, ce tissu de bonnes volontés, d’entrepreneurs régionaux soucieux de faire un autre spectacle, ce réseau existe toujours. Certes, ce n’est plus ceux de notre séminaire vichyssois, ceux là ont pris 40 ans, mais ce sont leurs enfants, spirituels. Cette nouvelle génération se rassemble aujourd’hui sous l’étendard Réseau Printemps et… Non, je grille les étapes, on ne va plus rien comprendre… revenons à 1976…

Un festival dédié à la chanson, beau concept, oui, mais où, quand et surtout avec quoi ? Car notre Colling, en dehors de son énergie, de sa capacité de travail et de ses idées, n’a pas un sou.

Tiens, puisqu’on fait le détour par là, parlons un peu du bonhomme, maintenant qu’on le connaît un peu mieux. Profil Colling ? Construit, terrestre, bien dans le réel et fort d’un réflexe, probablement inné : quand tout le monde autour de lui aborde une problématique par ses multiples tenants et aboutissants, façon puzzle comme dirait le Bernard Blier des Tontons Flingueurs, lui te rassemble les morceaux disparates dans le shaker de son crâne, te secoue tout ça puis te sert au final un nouveau cocktail en forme de solution. On appelle ça l’esprit de synthèse, et cette faculté, dans nos systèmes de plus en plus complexes, te fait gagner en temps et efficacité. Rajoutons à l’ensemble l’énorme capacité de travail précitée, servie par le fait que Colling est capable, à la Napoléon, de dormir 4 heures par nuit durant une cascade de jours et d’être là, sur le pont, à l’aube, certes le cheveux en bataille et l’œil vitreux, mais très vite opérationnel pour entamer une nouvelle journée de 20 heures en course-poursuite. Le genre de type avec lequel il ne faut pas partir en vacances, il s’emmerde, il te les pourrit, car il a du mal à rester en place. Bien que pas énarque – il n’a fait que les études l’emmenant au professorat -, il a une capacité de rhétorique, de tchatche, de trouvailles dans l’argumentaire hallucinantes. Plus d’une fois je l’ai vu retourner, à force de bagout, des situations pourtant bien mal parties au départ. En fait, comme il bosse beaucoup, de jour comme de nuit, en bagnole, dans le train, en avion, il maîtrise tout simplement ses dossiers, de fond en comble, et sait du coup les défendre.

L’homo faber Colling a un autre défaut que le travail, il est ambitieux, puisque l’ambition chez nous a en général un caractère péjoratif. Pour les partisans de la criticature – néologisme emprunté à Léo Ferré -, l’ambition, c’est pas beau, pas bien. Moi, perso, qui je pense en ait manqué souvent, d’ambition, je trouve ça honorable ; avoir une idée, un projet, et se décarcasser sang et eau pour que ça aboutisse, c’est la juste démarche.

Donc, pour résumer le profil, intelligent, tchatcheur, travailleur infatigable, ambitieux calé sur sa trajectoire, et cowboy capable de dégainer façon John Wayne quand on lui coupe le jus.

Pour créer un événement sans argent, faut trouver la structure, l’organisateur qui en a. Eu égard au profil culturel du projet et au fait qu’on ne souhaite pas monter une scène de patronage mais un truc qui ait un peu de gueule, Colling n’a pas beaucoup le choix, il lui faut trouver une institution jouissant de budget et d’autonomie. Une seule réponse dans cette fin des années 70 : les Maisons de la Culture. Y en a douze à l’époque et Colling constate avec inquiétude que toutes sont orientées vers la création dramatique, le théâtre.

« Euh, oui et non, dit Maurice Frot, y en a une, une seule, qui fait dans la chanson… »

Fin de la première partie… Je fais ça à la cliffhanger des séries télé, je vous laisse en l’air pour que vous ayez envie de connaître la suite de ces débuts du Printemps ; vous les retrouverez dans : 1977 – Avril (1), un Printemps… à Bourges ? Toutefois, et pour respecter la chronologie d’Otium, le prochain chapitre est 1976 – Novembre, Le Dernier Mandrin, soit le second épisode des aventures de Maurice Frot.

Bonus

Mon camarade Daniel Bornet a retrouvé ma prose dans ses archives ; ça date de 1978, et c’est un communiqué de l’agence Écoute S’il Pleut, en Français moderne on dirait aujourd’hui un flyer. J’avais complètement oublié ça. J’ai pas trop changé de style, parlé, en revanche, côté maquette, y a à redire.