En juin 1984, l’émission de Michel Lagueyrie sur Europe 1, Le Syndrome de ma sœur dans la caravane passe, pour laquelle j’occupe trois postes, auteur, attaché de presse, voix à l’antenne (c’est d’ailleurs là que j’ai appris que je ne n’ai pas une voix blanche, les voix dites blanches passant mal en radio), l’émission disais-je n’est pas renouvelée. On aura fait dix mois, soit une saison, point barre.

Toute l’équipe est abattue par cette décision de Philippe Gildas, patron d’Europe à l’époque, mais moi pas car guère étonné. Notre émission hebdomadaire — ça passait le dimanche en fin de matinée — n’est pas de niveau : je me souviens d’une ambiance mitigée dans l’équipe, de l’autoritarisme de notre camarade Jimmy Lévy qui, par son statut de producteur de scène de Michel Lagueyrie et par le fait qu’il établit nos feuilles de paye pour la radio, s’est positionné en patron du show, imposant ses vues sur les textes préparés pour l’émission, et qui coache Michel dans le sens qu’il imagine parfait pour lui mais qui, à mon sens à moi, n’est pas le bon. Ah Jimmy… Adorable dans le privé (on a été coloc pendant des mois) mais redoutable au sein d’une équipe. Il n’y a que lui qui a la juste vision des choses et tout écart à ses principes se fait railler d’une ironie mordante, quand elle n’est pas blessante. Je l’ai revu, notre Jimmy, pas plus tard que l’autre jour — 34 ans ont passé et refermé les cicatrices — , et je l’ai trouvé changé, assagi, au sens pur du terme : plus sage. Mais sans doute moi aussi ai-je changé. La vie lui a filé, comme à nous tous, quelques bonnes baffes dans la gueule, dont certaines violentes et qui lui ont été utiles, par exemple pour son roman Adoration (Éditions Le Cherche-Midi, http://urlz.fr/7Jcm), car cet auteur, faisant dans le sketch badin en 1984, est devenu depuis un authentique écrivain.

Au passif de notre équipe sur Europe 1, il faut aussi compter Michel lui-même. A l’époque, c’est un angoissé de première et, du coup, il retient les chevaux, ne se lâche pas à l’antenne comme pourtant il savait le faire en scène. Dans ce bilan général débouchant sur une non-reconduction de notre émission, il y a enfin et tout simplement la matière première de ce qui la compose soit la qualité des sketches, parfois bonne, de temps à autres magique, mais trop souvent lourdingue (dont certains des miens, mea culpa). D’autant que, dans ce registre d’humour radiophonique, on avait dû relever un sacré challenge : quelques temps plus tôt, c’était en effet un certain Coluche qui occupait notre tranche, Coluche qui, à l’antenne d’Europe et aux côtés, comme nous d’ailleurs, de l’animateur Robert Willar, avait tout osé et avait scotché les auditeurs par son talent, son culot, son outrecuidance. Pour survivre derrière un tel héritage, faut taper fort, plus fort que nous n’avions su frapper. Donc virés, nous sommes.

Pas plus ému que ça, outre donc que je m’y attendais, car j’avais déjà la suite en tête. Quelques temps plus tôt, mon ami Gil Cortési m’avait dit : « Pourquoi ne fais-tu pas la même chose que moi ? Tu profites d’un stage offert par la formation professionnelle, et tu t’inscris à la fac de Jussieu Paris VII au cursus audiovisuel, agréé AFDAS, et tu fais un an là-bas, subventionné à 100 % par ton chomdu. » Moi qui, depuis l’adolescence, louchait sur l’écriture et qui par ailleurs ne souhaitait plus replonger dans le spectacle vivant, ou dans le job de loufiat artistique qu’est le boulot d’attaché de presse, je me voyais bien partir dans la carrière télévision, un milieu qu’au titre d’attaché de presse, justement, j’avais côtoyé durant des années ; l’univers de la télé, pour moi, devait être en mesure de me rapprocher de mes ambitions d’écriture. Sorti d’Europe, je fonce aux Assedic, remplit ma demande de formation où j’argue de mon expérience professionnelle liée aux médias, dossier validé illico ; je me précipite ensuite à la fac de Jussieu Paris VII où, coup de pot, il reste une place dans le cursus audiovisuel. J’en ressors inscrit.

J’ai alors 33 ans, je me fabrique le look de l’étudiant au long cours (battledress version Manhattan de Woody Allen) et, le 1er octobre 1984, me voilà pour la première fois de ma vie sur les bancs d’un amphi universitaire. On était combien, dans ce cursus ? une quinzaine, moitié filles, moitié garçons, des gens grosso merdo de mon âge, issus du monde de l’entreprise, des assurances, de l’éducation nationale, d’associations culturelles, de je-ne-sais-où, qui tous souhaitent entamer un virage professionnel les embarquant, en sortie de courbe, vers le miroir aux alouettes qu’est la télévision de ces années 80. Combien ont pu trouver leur place dans cet univers par la suite ? Fort peu à ma connaissance, les plus motivés sans doute, le monde de la télé ne se laisse en effet pas pénétrer facilement, il faut pour cela détenir un bon carnet d’adresses, un tissu relationnel, choses que j’ai la chance de déjà posséder, avant même d’entrer à la fac.

La France, on a sérieusement tendance à l’oublier, est un pays quand même exceptionnel, combien d’autres t’offrent, pour peu que tu es bien sûr la volonté de rebondir, la possibilité t’incurver ton parcours ? Et c’est une vraie chance car quoi, hors une minorité qui d’entrée de jeu est déterminée sur son avenir d’adulte, la majorité se retrouve coincée dans le boulot que leur impose le dur précepte Il faut gagner sa vie, ce qui, pour la plupart, se traduit au final par la perdre. Quand on a l’opportunité, dix ans après la fin ordinaire des études, sur la trentaine donc, de replonger à la Connaissance, avec un grand C, il ne faut évidemment pas la rater.

Durant un an, je vais m’affubler, avec un plaisir ineffable, du costume de l’étudiant, payé pour l’être, et donc heureux car échappé du STO (Service de Travail Obligatoire des années 40) auquel étaient contraints mes contemporains. Rassurez-vous, ma mémoire n’ayant pas retenu le quotidien estudiantin, je vous épargnerai le détail de cette saison à Jussieu, sachez seulement qu’on y avait des cours, en amphis ou en classes, sur l’histoire du cinéma, sur l’analyse de l’image, sur ses techniques, avec des profs issus du milieu professionnel. Je me souviens notamment de Françoise Berdot qui aimait à disséquer une image tel un chirurgien professant un cours d’anatomie en fac de médecine, de Michel Genoux, réalisateur télé arrondissant ses fins de mois avec des piges d’enseignant, de François Migeat, réal cinéma que l’on va évoquer un peu plus loin dans ce chapitre et aussi de Roger Ikhlef, chef monteur entre autres d’une star du documentaire : Raymond Depardon. Quel personnage que ce Roger ! avec son profil de grand chef indien et au discours aussi rageur que tranchant sur le métier.

Un vrai rebelle, un personnage de roman. Je vais le retrouver 7 ans plus tard pour ma production d’Écrire contre l’oubli au profit d’Amnesty International. Ne manquez pas un des chapitres d’Otium où je l’évoque, Ecrire contre l’oubli 7-7, vous l’avez même en vidéo et ça vaut le détour. C’est à la faveur de ce cursus que je vais voir confirmer ce que j’avais déjà un peu pressenti, à savoir le dédain des gens de cinéma pour les pégriots de la télévision. Le cinéma est tenu par les aristocrates de l’image, la télé, c’est juste bon pour la valetaille peu soucieuse d’œuvres éternelles. Enfin, c’était vrai dans ces années 80, aujourd’hui les choses ont bien évolué car, outre que la pellicule 35 a carrément disparu au profit de caméras numériques — en clair électronique vidéo, comme à la télé — , la plupart des techniciens savent désormais manger aux deux râteliers, celui de la télé leur offrant d’ailleurs bien plus de foin que celui du 7e art. Mais bon, à Jussieu en 84 et hors Michel Genoux, on en venait à parler télévision qu’avec des pincettes que les profs s’empressaient de stériliser, d’une sentence persifleuse, en sortie de cours.

En fac, très vite, je me suis rapproché de deux camarades car atomes crochus : le barbu Pierre Ingold, œil malin et discours construit, et Fernando Ladeiro Marquès, un type un cran plus jeune que moi et pilotant une assoc’ musicale de banlieue oeuvrant dans le rock’n’roll.

Pierre Ingold, je l’ai perdu de vue par la suite mais Fernando ne va pas me quitter pour des années. Quelques temps après notre sortie de Jussieu, je l’introniserai en effet au grade d’assistant lorsque je m’attacherai à la direction de communication du Printemps de Bourges, poste de dir’ com’ qu’il reprendra à ma suite quand je quitterai le festival et qu’il occupait encore vingt ans plus tard. Parmi mille autres activités car Fernando a quatre bras et n’arrête pas.

L’université de Jussieu Paris VII, dédiée aux sciences, a été inaugurée en 1959 et, quand j’y débarque en 84, ses bâtiments — béton, acier, verre — ont déjà pris un sacré coup de vieux. C’est la procédure de désamiantage de 96 qui va amener sa remise aux normes. S’entame alors un énorme chantier qui, fonction des aléas des travaux, de l’explosion des budgets et surtout des chicanes politiques, va durer 20 ans. Au final, après une facture avoisinant les 2 milliards d’euros, c’est François Hollande qui inaugurera la nouvelle fac en septembre 2016.

A l’époque, et en sous-sol, on bénéficiait d’une régie vidéo équipée d’un matériel pas folichon mais suffisant pour de l’enseignement, couplée à un petit plateau avec cyclo pour fond bleu d’incruste et, de mémoire, trois caméras.

Passés les cours des premiers mois, les projections de films, de documentaires, les analyses théoriques de l’image, on piaffait un brin de se retrouver en exercices pratiques. Comme, déjà évoqué, la spécificité du webroman est de pouvoir amalgamer des films, vous n’allez pas y couper, car c’est essentiellement les souvenirs qui me restent de cette année là. J’aime autant prévenir tout de suite les cinéphiles, ce ne sont pas des chefs-d’œuvre — bien que parfois il y ait quelques bonnes idées, faute de bonne réalisation — et les vidéos qui vont suivre risquent plus d’amuser, voire de surprendre, les lecteurs d’Otium que de les subjuguer ; en revanche je suis certain qu’elles sauront émouvoir les étudiants de l’époque qui, au hasard de cette machine à remonter le temps qu’est ce webroman, vont s’y reconnaître.

Pochette Surprise

Le tout premier film a été tourné en extérieur, sur un scénario d’Anne Coutine, la blonde que vous allez voir dans le film. J’avoue n’avoir pas vraiment compris le scénario d’Anne quand elle me le soumit, et de toujours n’y pas tout comprendre aujourd’hui. Mais comme on offrait à celui qui avait une vague expérience de comédien un des deux premiers rôles, dans un film qui n’en comporte d’ailleurs que deux, mon goût pour faire le guignol devant une caméra n’allait pas rater cette occasion. Le film s’appelle Pochette Surprise, et son titre a l’intelligence de ne pas préciser si elle va être bonne ou mauvaise, la surprise. Au registre « Dieu comme le monde est petit », il convient de noter qu’Anne Coutine-Albert était la fille d’Édouard Albert, un des grands architectes français de l’après-guerre. Édouard Albert avait notamment conçu le tout premier IGH (Immeuble de Grande Hauteur) de Paris, qui dresse toujours ses 67 mètres et ses 23 étages au 33 rue de Croulebarbe à Paris 13e, et qui, compte tenu de son avant-gardisme technique et esthétique pour les années 50, s’est vu inscrire à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1994. C’est dans un appartement de cet immeuble que j’eus la chance de tourner ma première (et dernière) scène d’amour cinéma, aux côtés de l’Anne précitée. Mais nous avions gardé moi mon slip, elle sa culotte. Ne ratez pas ladite scène dans le film qui suit, elle est courte. Où le monde se rétrécit, c’est quand on sait qu’Édouard Albert fut aussi (à la demande d’André Malraux) un des architectes de cette fac de Jussieu (où sa fille et moi-même, bien des années plus tard, allions donc vivre une folle histoire d’amour de 2 minutes 30 secondes), concevant entre autres la Tour Zamansky qui pousse ses 90 mètres de haut en plein cœur de l’université, building que l’on voit toujours gratter le ciel au-dessus des toits parisiens. Pour être précis dans l’historique, car puisqu’on a fait le voyage jusqu’au père d’Anne autant aller jusqu’au bout, Édouard reniera par la suite ce gigantesque chantier de Jussieu, estimant en effet n’avoir pas eu les moyens de le mener à terme dans des conditions acceptables.

Je vous laisse avec cette Pochette Surprise, tournée en Super 8 car l’enseignement se devait de nous confronter à différents supports de tournage, en l’occurrence Super 8, 16 mm et vidéo. Le film d’origine est donc aussi muet que l’ordinaire Super 8 mais j’y ai rajouté a posteriori une musique d’humeur ragtime, façon préhistoire du cinéma, afin d’enluminer cette œuvre aussi obscure que romanesque.

Pour ceux qui n’ont pas tout compris, voici l’explication apportée par le premier rôle masculin qui lui-même n’est pas sûr d’avoir tout saisi, bien que coréalisateur de cette œuvre collégiale (j’avais carrément oublié mais c’est le générique de fin qui me l’a rappelé) : une photographe fait des photos d’un canal où d’ordinaire l’on pêche. Lui vient l’idée d’appâter non pas un poisson mais le premier beau (…) brun passant par là avec une pochette à surprises. Fort des polaroïds qu’il découvre aux côtés de chaussures abandonnées — évoquant plus le suicide qu’autre chose —, le beau brun se met à fantasmer (au lieu d’appeler la police) : dépression d’amour suite à une scène torride ou tentative de meurtre ? Quand il relève la tête, il comprend qu’il a été berné par la fille d’un architecte. Elle rit, il rit, ont sent bien que ça ne va pas s’arrêter là et que ça risque de finir dans une chambre d’un immeuble de grande hauteur, d’autant que la bienvenue péniche nous signifie que ce n’est qu’un début. Continuons le combat.

La péniche finale ne faisait pas du tout partie du scénario initial. Pur hasard, elle nous est passée sous le nez juste en fin de tournage et, sans le réflexe du premier rôle masculin, « Tourne, tourne, c’est génial d’avoir un tel début en fin de film ! », on n’aurait raté cette chute.

Orangina

Un beau jour, Françoise Berdot, notre chirurgienne de l’image, nous annonce : « On va faire une analyse sémantique d’une pub, merci d’amener au prochain cours quelques pubs de votre choix ». Pour moi, ça tombait pile poil ; en effet quelques temps avant d’entrer à la fac, j’avais travaillé avec deux amis, Frank Tenaille et le Gil Cortési déjà cité, à mon projet Temps Forts.

Pour expliquer Temps Forts, rien de plus simple. Vous voyez le Zapping de Canal + ? Et bien c’était le même concept mais j’étais juste en avance de quelques années, d’ailleurs quand le zapping a débarqué sur Canal, je me suis dit qu’ils m’avaient piqué l’idée, d’autant que mon projet avait été présenté à la chaîne bien avant l’apparition du zapping à l’antenne. Mais toute cette histoire fera l’objet d’un autre chapitre car si je digresse là-dessus maintenant, on n’est pas couché. Pour notre Temps Forts, on avait en l’occurrence pris les séquences les plus étonnantes pêchées dans un mois de télévision, et, parmi celles-ci, quelques pubs originales.

Le cours suivant me voit donc ramener, en VHS, une pub que j’avais trouvée superbe, en création, en tempo de montage, en esthétique, bref une pub qui, au sein du bombardement quotidien des spots plan-plan à la télé, me semblait sortir du lot car annonçant une nouvelle génération de films dédiés à un produit. Après visionnage des différentes pubs amenées par mes camarades, Françoise Berdot décide de retenir la mienne, un spot Orangina signé par un certain Jean-Paul Goude. J’ai par ailleurs apporté à ce même cours un magnétophone — et pas n’importe lequel, un Nagra pro de chez pro que j’ai emprunté à Daniel Colling, le patron du Printemps de Bourges, souvent évoqué dans Otium. Pourquoi ai-je amené un magnéto en cours ? tout simplement car j’ai une idée en tête.

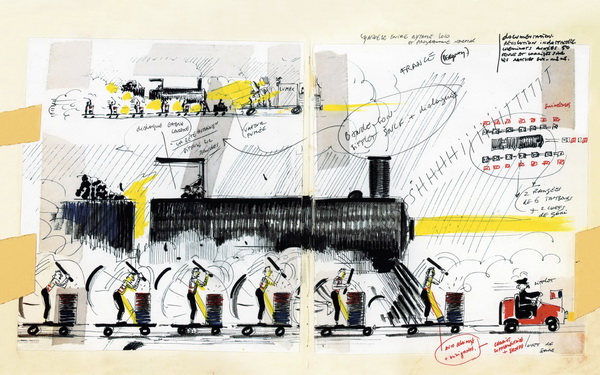

Un mot sur Jean-Paul Goude, compagnon dans la vie, et à cette époque, de la chanteuse américaine Grace Jones : Goude, dans ce début des années 80, commence à être sérieusement à la mode. Directeur artistique, écrivain, metteur en scène et réalisateur, il finira par l’être tellement, à la mode, que le Ministère de la Culture et la Mission du Bicentenaire célébrant celui de la Révolution française, lui confieront en 1989 la chorégraphie d’un défilé bien différent de tous ceux du 14 juillet : La Marseillaise.

Cet Opéra-Ballet, descendant les Champs-Élysées, comportait une douzaine de tableaux, servis par des orchestres et danseurs, destinés à évoquer la vocation universelle de la Révolution. À l’issue de la parade sur les Champs-Élysées, la soprano afro-américaine Jessye Norman interprétait La Marseillaise sur la place de la Concorde, drapée dans une robe bleu blanc rouge. L’armée française du 14 juillet, qui avait défilé en matinée cède donc la place en soirée à un gigantesque carnaval associant musique et danse sur des rythmes joyeux, chose qui, au fond, est la première expression de la liberté.

C’était un énorme bazar, avec des milliers de participants internationaux, le tout réglé de main de maître par Jean-Paul Goude. Malheureusement, la retransmission à la télé, pourtant dirigée par un réalisateur ordinairement de talent, Jean-Paul Jaud, tournera à l’incompréhensible, Jaud ayant été débordé par l’ampleur de la tâche et livrant en direct un salmigondis d’images incompréhensible. Je me souviens, j’ai vécu ça chez moi, devant mon poste, et moi qui était informé du projet, je suis resté sidéré devant le gâchis de cette réalisation. Goude, ulcéré du résultat de cette retransmission, reprendra d’ailleurs en montage l’ensemble de sa Marseillaise pour le refondre au final en un documentaire rendant vraiment grâce à sa création. Suit maintenant, en 9 minutes, le résumé que je vous ai concocté à partir des images de cette incroyable et bigarrée parade.

Extrait de La Marseillaise de Jean-Paul Goude (coproduction Charles Gassot/Téléma et Arcanal)

J’ai vu pas mal d’événement du genre au cours de mon existence, en ai même produit quelques uns, mais La Marseillaise de Jean-Paul Goude, par sa créativité, sa folie, son côté barré et ses étonnants paris artistico-techniques, arrive pour moi largement en tête des productions françaises de l’époque.

Retour en 1984 avec la dissection de la pub Orangina qui va se concrétiser par un tour de table animé par la prof. Très vite, les étudiants se séparent en deux clans : le plus petit, dont moi, appréciant la pub, le plus important la détestant. Au milieu de tout ça, la prof qui tente de rester arbitre du débat mais qui en même temps nous titille, nous pousse à la polémique. A mon grand étonnement, moi qui pensais faire consensus avec cette pub originale, mon Nagra va majoritairement enregistrer les élucubrations intellectualisantes de gens qui parlent comme il est de bon ton, selon eux, de penser. En clair ils passent à la trappe la réalité, soit la qualité de cette pub, au profit d’un discours sous-tendu par la morale, pour ne pas dire l’idéologie.

Vient la finalité de l’idée : allez soumettre l’enregistrement de ce paquet de critiques à celui qui en est la principale cible, son réalisateur Jean-Paul Goude. Homme passablement occupé, il aura toutefois la gentillesse de m’accorder un rendez-vous où, face caméra, je vais le soumettre aux griefs des étudiants de Jussieu. Voici, ci-dessous, le résultat ; encore une fois on pardonnera d’imperfection du tournage dû à mon amateurisme de l’époque. La qualité d’images du sujet, malheureusement sauvegardé en VHS, est épouvantable, aussi ai-je ici pris soin de remonter les images de la pub — d’où l’alternance couleur/noir et blanc — afin que ce soit un peu moins catastrophique à revoir aujourd’hui.

Casse-croûte

Dans le cursus, on devait aussi se confronter au diaporama. Pour rien d’ailleurs car cette technique se verra très vite remplacée par la gestion informatique des images, mais, on le sait, l’Éducation nationale vogue sur ses acquis et n’a pas coutume d’anticiper l’avenir. Qu’est-ce qu’un diaporama dans les années 80, c’est un principe de projection sur grand, voire très grand écran, d’une multitude d’images servie par un ensemble de projecteurs diapo synchronisés. Aujourd’hui, on obtient la même chose, et de bien meilleure qualité avec une potentialité supérieure d’effets spéciaux, grâce à un seul et unique ordinateur couplé à des vidéoprojecteurs ; c’est ce qu’on retrouve un peu partout dans nos musées, salles d’expo ou symposium d’entreprises.

A Jussieu, l’équipement idoine était maigre, en tout et pour tout deux carousels Kodak ; avec deux malheureuses machines, fallait être malin pour obtenir quelque chose d’un rien percutant. Je ne sais plus quel prof s’inquiète de savoir qui d’entre nous a une idée de scénario. Évidemment bien sûr, Jean-Pierre lève la main et propose son scénario Casse-croûte. Avec le recul et en écrivant ses lignes, je me dis — un peu tard — que je devais fatiguer mes collègues à ainsi me mettre en avant, tout en phagocytant les exercices pratiques. Mais bon, ils n’avaient aussi qu’à avoir des idées, j’allais pas me censurer, et est-ce ma faute si les profs abondaient dans mon sens en validant mes propositions ? Fin des scrupules.

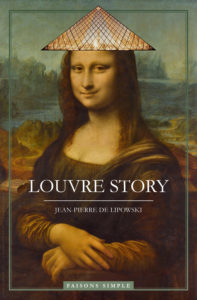

Casse-croûte, je n’ai pas été le chercher loin, la trame en était pour ainsi dire quasi écrite. Quelques temps auparavant, j’avais accouché d’une pièce de théâtre Louvre Story. Malgré l’offre d’une maîtresse fortunée, j’avais refusé qu’elle finance la production de la pièce car c’eut été un deal contractuel ressemblant à s’y méprendre à un contrat de mariage. Et je n’étais pas suffisamment amoureux.

N’ayant rien fait finalement avec ce projet théâtral, je l’adapte quinze ans plus tard en scénario de long métrage. Je ne vais pas vous refaire ici tout le film, c’est le cas de le dire, de cette aventure, les plus curieux iront le découvrir dans le chapitre que j’ai consacré à Louvre Story, cette très belle idée, après être née en pièce de théâtre, avoir grandi en scénario de long métrage, finissant quand même par exister avec le roman éponyme que j’édite en 2018.

Pour le diaporama Casse-croûte, je développe en fait une des scènes de cette pièce Louvre Story, celle tournant autour du gigantesque — et magnifique — tableau de Véronèse : Les Noces de Cana. Avec le magnéto Nagra, toujours le même, je file au Louvre avec mes deux camarades, Pierre Ingold et Fernando Ladeiro Marquès, afin d’enregistrer des ambiances. En parallèle, on s’emploie à photographier moult tableaux. Viendra ensuite la séance d’enregistrement de la bande sonore à laquelle vont participer tous les étudiants du cursus ainsi même que mon père Stan et ma mère Lisette. On a bien rigolé, enfin moi moins que les autres car, quand je suis en metteur en scène, je passe en mode stressé, tendance autoritaire, et j’aime bien que ça s’amuse, pour la bonne atmosphère générale, mais faut pas que ça dure trop, surtout si ça prête à une sortie des rails où j’entends maintenir le train.

Pour sauvegarder un diaporama, y a pas trente-six solutions, soit tu recharges les diapositives et tu le rejoues, mais ça à condition d’avoir conserver diapos, carrousels Kodak et boîtier de synchro, ce qui n’est aucunement mon cas, soit tu le filmes in situ sur l’écran de projection. C’est ce que nous fîmes à l’époque, avec une caméra de la même époque, soit pas terrible. Quand j’ai revisionné la sauvegarde VHS, je me suis dit : « On ne peut pas soumettre ça, malgré leur indulgence, aux lecteurs d’Otium » , aussi me suis-je astreint à reprendre tout ce qui pouvait être remonté en conservant toutefois l’esprit et le cadre des diapos initiales. C’est pourquoi on retrouve ici certaines images d’origine et bien sûr la bande-son du diaporama, aux côtés des toiles du Louvre aujourd’hui recadrées numériquement sur Photoshop. Mais, rassurez-vous, le caractère iconoclaste de cet hommage véronésien — témoin de mon mauvais esprit apte à détourner les mythes, façon Art Vulgaire d’Hara Kiri —, est ici parfaitement préservé. Vous n’étiez pas inquiets sur cet aspect des choses, vous aviez raison.

Respire

Une fois n’est pas coutume, l’idée de reprendre le titre de Julien Clerc Respire pour en faire un clip n’est pas de moi. Sans avoir une passion pour ce chanteur, j’appréciais ledit titre ; non, je pense que ce choix fut l’affaire d’un consensus des étudiants, auquel les filles surtout — le beau brun Julien Clerc oblige — firent très vite un sort (correction : à l’origine de l’idée, c’était Sylvie Peyrou, elle me l’a rappelé après lecture de ce texte). Là, et sous l’égide du réal Michel Genoux, on entrait dans le lourd de la technique, à savoir la régie vidéo couplée au studio sur cyclo d’incruste. Le terme lourd est au réel un peu excessif pour les équipements de l’époque à Jussieu car ladite régie était basique, un total dinosaure par rapport à ce que j’allais connaître les années suivantes en matière de technologie télévision, mais bon, ça nous familiarisait au minimum avec les trucages vidéo.

N’allez pas chercher un sens au film qui suit, ça reste un pur exercice propre à manipuler les machines vidéo ce qui, au final, nous donne un catalogue des effets spéciaux qu’on pouvait sortir d’une régie analogique peu équipée, à qui nous fîmes d’ailleurs rendre gorge car, avec de l’ingéniosité et des bidouilles, on finit par réaliser quelques effets que les techniciens du lieu nous avaient d’emblée annoncés impossibles. En revanche, la qualité du film est ici acceptable car tourné avec des moyens pro. Et puis c’est à nouveau l’occasion de faire le guignol devant une caméra, chose pour laquelle j’étais toujours client. (J’ai rajouté ici les noms des intervenants dont je me souviens.)

Le Cric

Au chapitre 1983 – 18 décembre, la campagne d’Italie de ce webroman, on voit un extrait du court métrage Le Cric. Ici, vous allez avoir l’intégrale. Toute une histoire que ce Cric, une histoire qui remonte à Léo Ferré, pas moins. Se faire un cric est au départ une expression issue du métier de saltimbanques. Pourquoi ? Je ne sais pas, d’autant que se faire un cric peut s’appliquer à mille situations du quotidien autant professionnelles que privées. Mais voilà, si je m’en réfère à Léo Ferré, ça vient au départ du métier de scène. Un beau jour, Léo raconte cette histoire drôle à son secrétaire aussi particulier que préféré : Maurice Frot (cf. 1975 – Automne, les copains d’la neuille). Des années plus tard, Maurice Frot me la raconte à son tour. C’est l’histoire d’un type qui crève un pneu. Manque de pot, manque de cric plutôt, quelqu’un a oublié de remettre dans la bagnole le kit nécessaire à changer une roue. Voilà t’y pas notre homme, d’assez mauvaise humeur, crapahutant à travers la campagne dans l’espoir de tomber sur un ferme où il pourra emprunter un cric. Chemin faisant et surtout boueux, il se monte progressivement la tête contre les culs terreux en général, ceux qui vivent au fin fond d’un bled pourri — gens à qui il ambitionne pourtant de demander un service — , mais qui pour lui sont tous des tarés, se mariant entre cousins avant d’aller voter à l’extrême-droite. « Et que va-t-il se passer quand ils vont me voir débarquer, venu de nulle part, dans leur ferme de merde ? Ils risquent fort de me tirer dessus, ces dégénérés ! » Ainsi avance-t-il dans la pampa en se faisant un cric, qui, on l’aura compris, signifie se monter le bourrichon. Sur rien bien sûr, pure paranoïa. Quand il débarque dans la ferme, remonté à bloc, il ouvre la porte à la volée, tombe sur une famille de paysans tranquillement à table et leur hurle : « Et bien, votre cric, vous pouvez vous le foutre au cul ! ».

Bien racontée, avec les délires et rajouts de Maurice Frot, je vous assure, ça m’a fait rire.

Quand notre prof cinéma, le réalisateur François Migeat, nous annonce que l’on va attaquer le gros morceau de fin d’études avec le tournage, en 16 mm, d’un court métrage de fiction et que, pour se faire, il faut un scénario, devinez qui lève la main une nouvelle fois en disant : « Moi, j’ai une idée ». Coup de chance, Migeat, saltimbanque lui-même, connaissait l’histoire drôle. Aussitôt dit aussitôt dealé : « Pas bête ça, Le Cric, on pourrait effectivement tourner l’idée de Jean-Pierre ». Et nous voilà partis en écriture de scénario, storyboard, repérages, accords pour lieux de tournage, enregistrement de la musique, bref, tout le bataclan et son train pour la prépa d’un film, fut-il court. Je dis on car la particularité du cinéma, contrairement à ces lignes que je rédige tout seul au fin fond de la Drôme, c’est que l’on est nombreux sur le taf. C’est, en digression, ce que m’avait répondu Pierre Desproges quand je lui avait demandé pourquoi il n’écrivait pas pour le cinéma : « Quand j’écris mes textes, je suis seul avec moi-même ; au cinéma, tu as tout de suite 50 personnes qui donnent leur avis. Ça, je ne supporte pas. »

C’est Pierre Ingold qui supervisera la réalisation du film ; je m’y serais bien vu mais, jouant une fois de plus le guignol devant la caméra 16, je ne pouvais pas être au four et au moulin. En revanche, la postproduction du film, je m’en souviens bien, ça m’avait passionné, et c’est là, avec un chef monteur qui avait passé l’âge de la retraite, que j’ai découvert que l’on pouvait jouer en nocturne jusqu’à plus d’heure sur une table de montage avec le souci de toujours faire mieux. J’y ai de fait passé plusieurs nuits, reprenant le flambeau derrière un Pierre Ingold qui préférait partir se coucher et me lâcher la bride tellement j’étais épuisant au registre enculage de mouches.

Voici donc Le Cric qui, compte tenu des aléas de notre amateurisme, reste pourtant un authentique court métrage, dont le plan final, il est vrai, doit plus à Peckinpah qu’à Léo Ferré.

On avait cru faire une œuvre dramatique car ce pauvre type, perdu au milieu de nulle part, blessé, stressé, était pour nous l’expression même de l’infortune. On a dû déchanter très vite, soit au bout d’une minute de la projection qui se déroula, en fin d’année, devant un public conséquent réunit dans un amphi de la fac. On s’attendait à tirer les larmes, se fut tout de suite des éclats de rire. On voulait émouvoir, on avait réussi, toute la salle était pliée. On était un peu surpris, voire vexé mais bon, face au quasi triomphe qui se matérialisa par une flopée d’applaudissements au générique de fin, on a souri, l’air modeste, comme si tout cela était programmé, voulu, en comédie.

Le public n’a pas de cœur.

Fin de l’histoire et coming next now avec 1988 – Le Printemps, Mitterrand et moi