Y a des images qui te restent. Ancrées pour la vie. La mémoire est experte à te faire revivre un instant exceptionnel, drôle, émouvant ou épique ; a contrario te revient parfois un moment vécu sur le coup comme banal mais qui va se révéler par la suite être un incident déclencheur, comme disent les scénaristes dans leur jargon. Le souvenir qui suit appartient à la seconde catégorie.

Le décor de l’image qui me revient ici, je n’ai pas trop de mal à le raviver vu que c’est un univers dont je vais arpenter tous les coins durant deux ans. Même qu’il sert encore aujourd’hui de décor à mon roman Pure et simple.

Le décor : un long couloir, large, haut, avec des voutes que je crois bien qu’elles étaient croisées, en ogives, gothiques, tout comme l’était, gothique, la chapelle qui s’ouvrait à l’un des bouts de ce couloir. Un couloir tout à fait catholique, comme en ont le secret les institutions de la même chapelle, si je puis dire.

Le décor : un long couloir, large, haut, avec des voutes que je crois bien qu’elles étaient croisées, en ogives, gothiques, tout comme l’était, gothique, la chapelle qui s’ouvrait à l’un des bouts de ce couloir. Un couloir tout à fait catholique, comme en ont le secret les institutions de la même chapelle, si je puis dire.

Il est pas très gai, le décor, il est janséniste, grand, froid, sec, mais ici on n’est pas chez les adeptes de Jansénius, on est chez leurs cousins en quelque sorte : les Oratoriens.

Du côté droit du couloir, de hautes fenêtres qui donnent sur une cour, carrée, grande, de récréation, avec les sempiternels platanes au mitan. Du côté gauche, des portes ouvrant sur des classes. La première porte, toutefois, ne donne pas sur une classe mais comporte un guichet, tel un petit comptoir, derrière lequel se tient l’homme des fournitures. A l’armée, je crois qu’on appelle ça un fourrier mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme pour celui qui, derrière son guichet, nous distribuait bouquins, cahiers, crayons, gommes, compas, bref tous ces accessoires qui épaulent la voie vers la Connaissance.

Et on est là, en rang, collés au mur de gauche du couloir, à attendre notre tour d’être au guichet. « Au suivant, au suivant ! », comme la chanson de Brel. On est tous là, silencieux, disciplinés, avançant d’un pas à chaque fois que le guichet libère un des nôtres, tous en rang sauf un.

En face du rang, de l’autre côté du couloir, y a un banc. Sur ce banc, y a un type, enfin un type, un gamin, comme moi à l’époque. Il est seul, le regard perdu sur je ne sais quoi, un instant sur ses chaussures, l’instant suivant sur le rang en face de lui, un regard qui ne voit pas ce qu’il regarde. Il semble être d’une tristesse absolue, présente un faciès anguleux, a le teint pâle. Ça respire pas la joie. Avec le recul des années, cette première image de ce gamin hors du rang, à part, est pour moi assez emblématique du personnage. Il ne cherche pas à être rebelle, s’est-il seulement posé la question de la forme d’indiscipline qui consiste à être sur un banc, seul, en face du paquet de moutons sagement aligné contre le mur ? Non, il est dans son trip, visiblement douloureux dans sa tronche, sûrement un rien romantique dans son apparent détachement, rimbaldien, oui c’est ça, une sorte d’Arthur Rimbaud peu enclin à rentrer dans le rang.

En face du rang, de l’autre côté du couloir, y a un banc. Sur ce banc, y a un type, enfin un type, un gamin, comme moi à l’époque. Il est seul, le regard perdu sur je ne sais quoi, un instant sur ses chaussures, l’instant suivant sur le rang en face de lui, un regard qui ne voit pas ce qu’il regarde. Il semble être d’une tristesse absolue, présente un faciès anguleux, a le teint pâle. Ça respire pas la joie. Avec le recul des années, cette première image de ce gamin hors du rang, à part, est pour moi assez emblématique du personnage. Il ne cherche pas à être rebelle, s’est-il seulement posé la question de la forme d’indiscipline qui consiste à être sur un banc, seul, en face du paquet de moutons sagement aligné contre le mur ? Non, il est dans son trip, visiblement douloureux dans sa tronche, sûrement un rien romantique dans son apparent détachement, rimbaldien, oui c’est ça, une sorte d’Arthur Rimbaud peu enclin à rentrer dans le rang.

Sans doute que j’ai moi-même, déjà, un problème avec le groupe. J’aime bien les gens mais un par un, dès que ça se rassemble en paquet, je m’inquiète, je fuis. Mais en même temps je ne suis pas un rebelle, je ne fais pas dans l’indiscipline, je suis un mec de compromis au fond ; dans un groupe, quand je suis contraint d’y être, je joue le jeu, je donne le change, ensuite je dégage, je m’échappe, dès que je peux. Là, je suis dans le rang, comme les autres, et ce type qui s’affiche en dehors du groupe, avec sa tronche de déterré, attire mon regard, mon attention. Ai-je de la compassion pour lui ? Peut-être, ou alors, plus subtilement, ai-je reconnu en sa posture celle que je pourrais prendre – ou que j’aimerais prendre – seul, à l’écart du groupe.

C’est mon tour d’être au guichet. J’ai ma liste de fournitures, je l’énonce, je les reçois, on enverra la facture à ma mère. Chargé de l’accessoirisation scolaire, je quitte le guichet et constate que le gamin en face n’a pas bougé d’un cran. Je vais à son banc, m’assoie à côté de lui.

« Tu vas pas chercher tes fournitures ? lui dis-je.

– Si si… je vais y aller.

– Ça va ?

– Hum… Ouais, on va dire que ça va.

– Pas le moral ?

– Bof…

– C’est ta première année à Juilly ?

– Ouais.

– Moi aussi. T’es en sixième comme moi ?

– Oui, sixième rose.

– Ah bah comme moi, latin quoi. Un silence. T’as pas l’air gai.

– Pourquoi, faudrait l’être ?

– C’est pas le bagne quand même.

– Je sais pas, on verra.

On est resté un temps, silencieux, à regarder le rang avancer mollement en face. Puis, j’ai récupéré les fournitures que j’avais posées à côté de moi sur le banc, me suis levé.

« Bon… bah j’y vais. C’est comment ton nom ?

– Philippe, Philippe Val.

– Moi c’est Jean-Pierre, Moreau. Salut…

– Ouais, salut.

Ça aurait pu s’arrêter là, se poursuivre en simple côtoiement, camaraderie ordinaire, et non, de ce petit moment à la con, où l’on s’est vaguement reniflé, de cet incident déclencheur sans incident, est née une amitié qui, 52 ans plus tard, à l’heure où je rappelle ce souvenir, se poursuit toujours.

Je dis et je répète à mes deux garçons, qui sont grands maintenant, que, dans la vie professionnelle (mais ça s’applique aussi et naturellement au privé), il y a deux éléments essentiels : faire bien son job, avec cœur (pour peu qu’on ait son boulot à cœur, ce qui n’est pas toujours évident), et être attentif aux rencontres. Ces dernières sont aussi importantes que le talent que l’on exerce à faire ce que l’on doit faire. On est un peu comme des billes sur un billard, on a besoin des bandes ou du télescopage avec d’autres billes pour rebondir.

Dans les jours, les semaines, les mois qui suivirent, et pendant les deux ans que durèrent notre internat au Collège Royal de Juilly (on disait Royal à l’époque), on ne va plus se quitter.

Dans cette école de garçons, dirigée par des curetons, soutanes promptes à suspecter les Amitiés particulières prônées par des Roger Peyrefitte ou Montherlant, scandaleux en leur temps mais qui ne seront que l’avant-garde littéraire des manifestes homosexuels, le duo Val-Moreau est vite repéré. Quelles relations, amorales bien sûr, entretiennent ces deux gamins toujours collés ensemble ? Ils sont à l’écart, rechignant aux sports collectifs – ils ne portent aucun intérêt au football, ça, c’est symptomatique -, et ont la foutue capacité de disparaître de la cour de récréation au mépris total des règles du pensionnat. Où sont ils, où vont ils ?

C’est vrai qu’on se barrait souvent du carré de bâtiments où théoriquement nous consignaient les récréations. Mais on avait un discours tout prêt pour le cas où l’on se faisait chopper en dehors de nos lignes. « On va voir mon frère », disait Philippe.

De fait, son frère, Gérard Val, de quatre ans plus âgé, était en troisième, chez les grands, dans le même collège. On allait, c’est vrai, vaguement voir Gérard mais ce n’était qu’une étape avant nos ballades dans le parc, au bord du lac du collège ; parfois on faisait le mur pour rejoindre le village de Juilly, mais ça, ce fut rare car, hors le plaisir de la transgression du mur, les villages de la Brie – Juilly est en Seine et Marne – ne présentent qu’un intérêt tout relatif.

Malgré les suspicions de nos autorités religieuses – suspicions annotées dans les cahiers de correspondances destinés aux parents, oui, oui, il y était porté « Attention aux amitiés particulières ! » -, notre fichue hétérosexualité, à l’un comme à l’autre, fait qu’il ne nous ait jamais venu à l’idée de nous rouler une pelle dans un coin sombre, encore moins de nous sodomiser à l’abri d’un chêne du parc. Alors que faisions nous ? Et bien on avait du boulot puisqu’on refaisait le monde. C’est là d’ailleurs, à Juilly, que l’on a commencé et la vérité m’amène à dire qu’on a sous-estimé le travail vu que, à cette heure, on a pas fini. Enfin, surtout Philippe, moi j’ai lâché l’affaire assez vite, je ne me sentait pas de taille ; lui, il avait un peu plus les nerfs, un peu plus la vocation de redresseur de torts, de tordus.

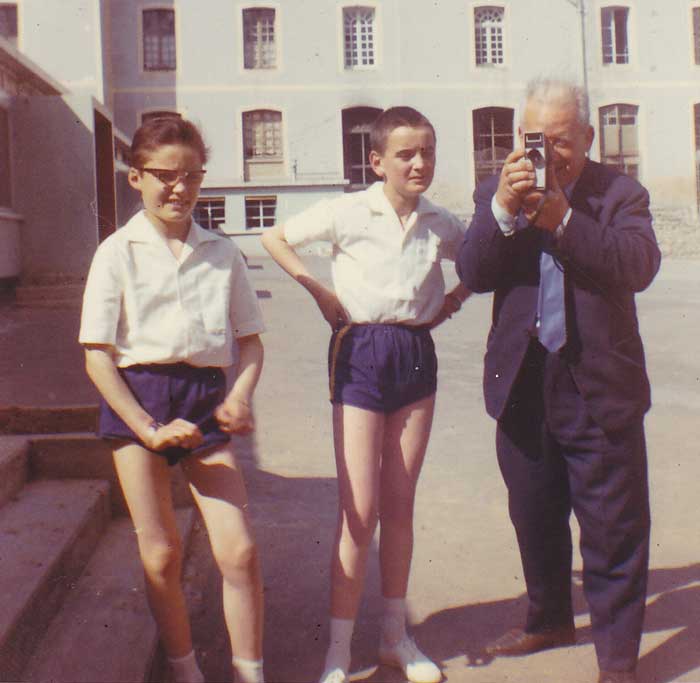

(Le parc du collège, ici avec ma mère)

Qu’est-ce qui nous a rapproché ? A l’évidence, au départ, une histoire commune. Moi, j’avais vécu peu de temps auparavant cette Nuit des longs couteaux (cf. 1962 – Novembre, la Nuit des longs couteaux) où j’avais été témoin du combat déséquilibré entre mon père Moreau, criminel potentiel, et ma mère. Et là, en province, j’étais mis à l’écart de la guerre au divorce qui déchirait mes parents. Ma mère avait réussi à obtenir la garde de l’enfant à condition que je sois pensionnaire au collège de Juilly. Juilly fut bien le dernier consensus de l’ex-couple, sur tout le reste, désaccord total. Il va de soi que, devant l’obstruction de mon père sur tous les sujets, c’est ma mère qui se retrouvait en charge des frais du collège ; mon Moreau de père se devait de lui payer une vague pension alimentaire dont bien sûr elle ne vit jamais le premier sou.

Or Juilly, probablement premier collège de France en termes de notoriété à l’époque – on y fréquentait que des fils de famille, bourgeoise ou grande bourgeoise -, coûtait la peau du cul. Avec le recul, je me demande bien comment ma mère, qui avait tout perdu dans sa séparation de Moreau, l’usine, son pavillon, ses revenus, et qui vivotait en tentant de relancer un commerce de décoration, aidée certes de Stanislas de Lipowski, l’artiste, aussi désargenté toutefois que son blason, je me demande bien comment elle réussit à payer chaque mois la conséquente facture de ce collège de riches. En bouffant des pâtes, assurément.

Comme on est con et snob quand on est petit, j’avoue que les visites de ma mère et de Stan à Juilly, un dimanche sur deux, me foutaient un tantinet la honte. Stan avait une DS Citroën, marron. Ça encore, ça allait, c’était la voiture un peu haut de gamme, rapide, confortable de l’époque. Mais, pour faire de la pub à leur commerce naissant, Stan baladait en permanence sur la galerie de sa bagnole les échantillons des chaises qu’ils vendaient. Rangée entre Mercedes et Jaguar, on risquait pas de rater la DS de mes parents.

(La femme dans l’auto sans lunettes mais avec un fusil.)

A chaque fois que je me glissais sur les sièges de cette voiture surmontée de cette galerie tapageuse, sous le regard un rien méprisant de mes camarades manipulant d’un doigt distrait la vitre déjà électrique de la bagnole ministérielle de leurs parents, je me disais que Stan aurait au moins pu laisser à Paris ces putains de chaise publicitaires expertes à étaler notre dénuement.

Avec Philippe, on avait les déchirures parentales en commun. Pour lui, le divorce était plus ancien, remontait à ses quatre ans, soit sept ans avant que je ne le rencontre au collège. Alors que Philippe atteignait ses quatre ans, sa mère, après avoir fait quatre garçons à son mari – Philippe est le benjamin de la famille -, avait déclaré forfait et s’était barrée. Il faut dire que la secrétaire-maîtresse de son mari avait fortement œuvré à ce départ. Forte femme, la secrétaire-maîtresse, elle avait bien miné le terrain. Si je me souviens bien de l’historique des Val, cette femme avait aidé le père de Philippe à prendre en main les destinées d’un groupe faisant dans l’alimentaire en gros. Le père Val, petit commerçant au départ, bourreau de travail au quotidien, aussi dur en affaires que dans sa relation avec ses gosses, avait passé un pacte avec celle qu’il culbutait discrétos entre deux réunions commerciales. Affaire de cul + affaires tout court, la mère de Philippe allait faire les frais de ce deal agreement entre les deux affidés. Donc divorce, a priori banal comme cela arrive à plein de monde, mais là où ça l’est moins, c’est que la mère de Philippe et de ses trois frères ne s’était pas battue une seconde pour garder ses gosses. Où la mienne s’arc-boutait bec et ongles pour obtenir ma garde, elle – en tout cas vu de loin – semblait avoir retrouvé liberté et jeunesse en quittant le foyer conjugal sans se retourner. Sur ses gosses. Sans ses gosses. Et Philippe était donc resté entre son père, homme désormais d’affaires, pas vraiment tendre, et sa nouvelle belle-mère qui, elle, en faisait des tonnes, d’apparente tendresse, pour tenter de circonvenir les quatre frangins qui, pour leur part, la considéraient comme une intrigante.

(Philippe et sa belle-mère, puis belle-mère et père, puis Philippe et son père)

La mère de Philippe allait reconstruire sa vie, loin de ses enfants, et assurément tenue à distance par son ex-mari épaulé de la remplaçante. Mais, quand même, elle ne s’était pas battue. L’aurait-elle fait, cela dit, elle aurait perdu. Le père Val avait le pognon, l’entreprise, la maison, lui seul semblait pouvoir assurer un quelconque avenir aux enfants ; elle, au moment de la séparation, elle était sur le pavé. Mais, quand on a quatre ans, on ne peut guère avoir de vision d’ensemble du champ de bataille, d’autant qu’on est soumis à la propagande des vainqueurs. Ça, l’abandon de la mère, en tout cas présenté comme tel et confirmé, apparemment, par l’attitude de la mère elle-même, Philippe n’a jamais ingurgité, accepté. Cela allait le propulser pour des années sur les divans de psys en lui apportant la trame traumatisante pour nourrir ses analyses. Et ses analystes.

En débarquant à onze ans à Juilly, Philippe aurait dû se considérer délivré de son père – absent dans la journée mais prompt le soir à dégrafer sa ceinture pour rétablir, au fouet, l’autorité paternelle – et des minauderies de sa belle-mère. Bah non, il y arrivait avec l’état d’âme d’un prisonnier jeté en taule pour un crime qu’il n’a pas commis. En réalité, il n’échappait tout simplement pas aux habitudes pédagogiques de la famille ; son frère Gérard était au collège depuis des années, désormais passé côté lycée puisqu’en troisième ; son autre frère Jean, lui aussi, les avait précédés et ce jusqu’au bac. Seul l’aîné, Claude, avait échappé à Juilly. Débarqué dans cette famille à une époque où le père Val n’était encore que petit commerçant, Claude n’avait pas pu bénéficier d’études dans un établissement aussi huppé et s’était retrouvé très tôt les mains dans le cambouis de l’apprentissage.

Les factures du collège, le Père Val n’avait pas trop de mal à les payer, sa société étant en plein essor. Il avait, lui aussi, une DS Citroën, mais blanche avec pas de chaises sur le toit.

Par la suite, du fait de l’amitié entre leurs gosses, mes parents Lipowski sont devenus amis des parents Val. Enfin amis… disons relations amicales. Car il y avait un certain delta social en termes de revenus. Au sortir de dîners chez les parents Val, ma mère, sans doute un rien jalouse de voir leur aisance, elle qui avait tout perdu, avait tendance à les taxer de nouveaux-riches. Faut dire qu’ils prêtaient le flanc à ce genre de vacherie en doublant les parts de foie gras. Ils avaient bossé et bossaient encore comme des malades, recueillant les fruits de la réussite, étaient assez partisans du fait que ça se voit.

Pour en rajouter du côté de ma mère, mon amitié avec Philippe, qu’elle n’a jamais toutefois suspectée d’être particulière, ne la réjouissait pas plus que ça. Cela allait devenir patent quand, quelques années plus tard, j’abandonnais les rails de l’hôtellerie qu’elle avait posés devant moi afin de suivre Philippe sur les chemins de traverse du café-théâtre. « Quoi ! renoncer à une magnifique carrière de maître d’hôtel, mieux de concierge de palace (cf. Prédestination, tu seras Pierre Fresnay mon fils), pour aller jouer les crève-misère sur scène ! »

Mais n’anticipons pas. Au registre « Qu’est-ce qui nous a rapproché ? », il y avait aussi notre distance, notre méfiance plus tôt, du groupe. Bien qu’à ces douze ans pour moi, onze pour Philippe, on ne maîtrisait pas encore notre Brassens par cœur, notre attitude épousait déjà le postulat d’une de ses chansons que nous allions découvrir plus tard : « Quand on est plus de quatre, on est une bande de cons ». Profession de foi anarchisante, libertaire, et, je le concède avec le recul, un rien discutable, mais qui allait accompagner nos vingt ans gauchisants. Certes, on en est sérieusement revenus, du gauchisme et de son irresponsabilité face au real world, mais il est vrai que notre désir de refaire le monde nous a vu frayer un certain temps avec une gauche radicale. Avec toutefois une précision d’importance et qui confirme notre soif de penser par nous-mêmes, jamais, ni moi ni Philippe, n’avons rejoint un groupe, un mouvement, encore moins un parti. Non, on pouvait être proches d’idées, sympathisants d’une lutte, jamais on a pris de cartes. Hors celles de restaurants.

Philippe m’a d’entrée de jeu bluffé, par sa maturité – il n’a que onze ans mais il possède déjà un regard affûté sur le monde -, la vivacité de son intelligence, sa capacité de tchatche et de rhétorique, son étonnante mémoire, lui qui se plaint de n’en pas avoir. Tu parles. A l’opposé, qu’est-ce que cet intellectuel en puissance a trouvé dans mon personnage ? Le mieux serait de lui demander mais, en son absence de ces lignes, je crois pouvoir dire : le pragmatisme. Lui, il avait la tête dans les nuages, moi, j’étais le terrien, le paysan, les deux pieds bien ancrés sur la planète. Ça c’est confirmé par la suite dans les multiples aventures, artistiques, médiatiques, que nous avons vécues ensemble, il était le théoricien, j’étais le praticien ; il posait les grands axes d’une entreprise quelconque, moi j’arrivais derrière pour organiser le barnum.

L’un dans l’abstraction, l’autre prosaïque… ? A me relire, je me trouve bien schématique, la réalité étant bien sûr plus complexe, on ne résume pas la psyché des gens d’un coup de tranchoir : purement intello ou proprement béotien. A tenter de revoir, à cinquante ans de distance, nos deux personnalités se découvrant des atomes crochus, c’est un vers de Rimbaud qui me vient sous la plume : « Et pressentant violemment la voile ». Si Rimbaud, dans ce dernier vers de ses Poètes de sept ans, annonce la voile de son futur Bateau ivre, c’est qu’il pressent l’évasion de sa condition. Pareillement, ce qui nous rapproche à Juilly, c’est une vision négative, assurément confuse sur le moment, de ce que ne peut pas être notre futur. Qu’allons-nous faire de nos vies ? Sûrement pas ce qu’on envisagé pour nous nos parents. Tous deux, on pressent la voile. Comme bien sûr nombre d’humains sur cette terre, au même âge. Après, il y a le violemment qui fait la différence, car il faut une vocation de marins pour savoir carguer ou choquer les voiles quand ton bateau tangue d’ivresse.

Donc n’allez pas me faire dire ce que je ne pense pas et que la suite a confirmé, Philippe a une grande aptitude à partir dans l’éther de la philo-politique, c’est vrai, mais il a aussi appris à avoir les deux pieds sur le pont, dans ce fameux real world, il a très vite acquis le pragmatisme nécessaire pour piloter des navires, ses 17 ans de patron de Charlie Hebdo en étant le meilleur exemple ; d’autant que leader d’un canard comme Charlie, conglomérat de talents et d’égos, si ça peut donner plaisir et fierté, ça ne ressort pas pour autant de la sinécure. Je vous renvoie à son livre « C’était Charlie » (Grasset) pour illustration.

L’équipe Charlie par Cabu. Dans la bulle – ici illisible – Philippe dit « On peut pas débrancher ce putain de téléphone !? »

Une dernière chose a cimenté notre amitié… Elle a l’air con à préciser mais je pense, au bout du compte, qu’elle domine l’ensemble, joue les joints entre les briques. Cette chose subtile, évanescente, c’est l’humour. Pas l’humour de troisième mi-temps, on en est éloigné vu qu’on a aucune appétence pour le sport collectif, non, mais cette chose parfois un peu noire, planant aérienne au-dessus de notre condition humaine, celle que cet enfoiré de Vian a si bien défini avec sa formule aussi ramassée que sibylline : « L’humour est la politesse du désespoir ». Oh, à Juilly, on était pas désespérés, n’exagérons pas, non, on aimait bien s’y jouer les violons romantiques des gamins trop tôt matures du fait de claques affectives, mais, d’un regard croisé sur l’expression caricaturale de la connerie humaine, ou à surprendre une situation frôlant l’absurde, nous étions dans la seconde complices, très vite au bord du salvateur fou-rire.

Ces derniers temps, quand on voit Philippe Val à la télé commenter des événements dramatiques – événements pour lesquels son analyse géopolitique joua, en temps et en heure, les Cassandre, et on sait combien Cassandre fut méprisée -, on ne se dit pas forcément que Philippe Val a de l’humour. Et pourtant, il en a.

Son rire, énorme – il n’explose pas discrètement -, s’est probablement émoussé avec le temps, les deuils, la barbarie, les flèches de ses ennemis, mais comme il en avait un paquet, d’humour, il en a conservé une appréciable partie. Ça tombe bien car il en faut beaucoup, surtout quand on commence à bien comprendre ce que voulait dire Boris Vian.

Fin de l’histoire.

Coming next : 1975 – Automne, Les copains d’la neuille

Qu’est-ce qui va faire que mon père arrête là son carnage ? je ne sais pas. J’aime à penser que mon chausson fut salvateur et que ces coups de charentaise, fouettés sur le crâne d’un vendéen alcoolique, l’ont dessoulé. Pas sûr, toujours est-il qu’il lâche là ma mère et que, un peu plus tard, les chambrés retrouvent leur calme. Apparent. Le lendemain, ma mère part à l’usine, puis en revient discrètement dans la journée, fait sa valise en l’absence de son mari et se barre chez Stanislas de Lipowski pour ne plus jamais revenir.

Qu’est-ce qui va faire que mon père arrête là son carnage ? je ne sais pas. J’aime à penser que mon chausson fut salvateur et que ces coups de charentaise, fouettés sur le crâne d’un vendéen alcoolique, l’ont dessoulé. Pas sûr, toujours est-il qu’il lâche là ma mère et que, un peu plus tard, les chambrés retrouvent leur calme. Apparent. Le lendemain, ma mère part à l’usine, puis en revient discrètement dans la journée, fait sa valise en l’absence de son mari et se barre chez Stanislas de Lipowski pour ne plus jamais revenir.